Le origini: Roma, la Garbatella e la famiglia

Giorgia Meloni nasce a Roma il 15 gennaio 1977. Il padre, Francesco, è di origine sarda ed esercita la professione di commercialista; la madre, Anna Paratore, è siciliana, originaria di Messina, e lavora come scrittrice. La storia familiare è segnata presto da una frattura: il matrimonio dei genitori entra in crisi e il padre lascia la famiglia, trasferendosi alle Canarie per sposare un’altra donna. Giorgia cresce quindi con la madre e la sorella maggiore Arianna, in un contesto familiare monoparentale che segnerà in modo duraturo il suo racconto pubblico e privato.

Nei primi anni la famiglia si sposta in diverse zone della capitale, passando anche per la Camilluccia, prima di stabilirsi definitivamente nel quartiere della Garbatella. È qui che Meloni trascorre l’infanzia e l’adolescenza, in un ambiente popolare che diventerà parte integrante della sua identità politica e della sua narrazione personale. La Garbatella, quartiere storico della Roma sud, viene spesso evocata come luogo simbolico di radicamento sociale e di appartenenza a un contesto urbano lontano dai centri del potere tradizionali.

Il rapporto con la sorella Arianna, destinata negli anni a svolgere un ruolo rilevante anche nella sua carriera politica, è uno degli elementi di continuità del suo percorso. La madre, rimasta sola a crescere due figlie, rappresenta invece una figura centrale nella costruzione dell’immagine pubblica di Meloni, che più volte ha richiamato quell’esperienza familiare come parte del proprio retroterra umano e culturale.

Questa fase della vita non è caratterizzata da eventi pubblici o da esposizione mediatica, ma costituisce il contesto nel quale matura una scelta precoce e definitiva: l’ingresso in politica in età adolescenziale. La combinazione tra ambiente popolare, struttura familiare non tradizionale e forte legame con il quartiere contribuisce a formare un profilo che, negli anni successivi, verrà spesso utilizzato come elemento identitario nella comunicazione politica.

Le vie della Garbatella nel cuore del quartiere Ostiense a sud di Roma (iStock)

Le vie della Garbatella nel cuore del quartiere Ostiense a sud di Roma (iStock)

Gli studi: dall’istituto Vespucci alla scelta politica

Negli anni Novanta Giorgia Meloni frequenta l’Istituto Professionale Amerigo Vespucci di Roma, dove consegue la maturità linguistica nel 1996. Il suo percorso di studi si conclude con il diploma: non intraprende un cammino universitario, scelta che la distingue da molti esponenti della sua generazione politica e che riflette una decisione presa molto prima, già in età adolescenziale.

A quindici anni, infatti, Meloni ha già orientato le proprie energie verso l’attività politica, considerata non come interesse parallelo ma come asse portante del proprio percorso formativo e professionale. La formazione avviene quindi soprattutto «sul campo», attraverso la militanza, l’organizzazione di iniziative, il lavoro nei movimenti giovanili e il confronto diretto con la realtà politica e sociale del tempo.

Questa impostazione pratica segna in modo duraturo il suo profilo pubblico. L’assenza di un titolo accademico non viene mai nascosta né rivendicata in senso polemico, ma diventa parte di una narrazione basata sull’esperienza diretta e sulla costruzione progressiva delle competenze all’interno delle strutture politiche. Negli anni successivi, Meloni presenterà spesso il proprio percorso come quello di una dirigente cresciuta all’interno delle organizzazioni, più che nei circuiti accademici o tecnocratici.

Il diploma del 1996 coincide, di fatto, con l’inizio di una fase di impegno a tempo pieno nella politica organizzata. Da quel momento in poi, la dimensione della militanza diventa il principale terreno di apprendimento, sostituendo l’università come luogo di formazione. È una scelta che incide profondamente sulla fisionomia del suo profilo politico e sulla percezione pubblica della sua figura, soprattutto negli anni della rapida ascesa nazionale.

1992–1996: l’inizio – Militanza giovanile nel MSI

L’ingresso in politica di Giorgia Meloni avviene nel 1992, a soli quindici anni, quando si iscrive al Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. Il contesto storico è particolarmente drammatico: il 19 luglio 1992 la strage di via D’Amelio a Palermo costa la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta. Meloni ha più volte ricordato quell’evento come uno dei fattori che la spinsero a impegnarsi direttamente in politica, in un momento in cui il Paese è attraversato da una profonda crisi istituzionale e morale.

Il MSI è allora un partito in fase di trasformazione. Nato nel dopoguerra come erede politico della tradizione neofascista, nei primi anni Novanta è guidato da Gianfranco Fini e si avvia verso una svolta che porterà allo scioglimento del movimento e alla nascita di Alleanza Nazionale nel 1995. È dentro questo passaggio storico che si forma politicamente Meloni, in un ambiente che tenta di ridefinire la propria identità all’interno della destra italiana post-Prima Repubblica.

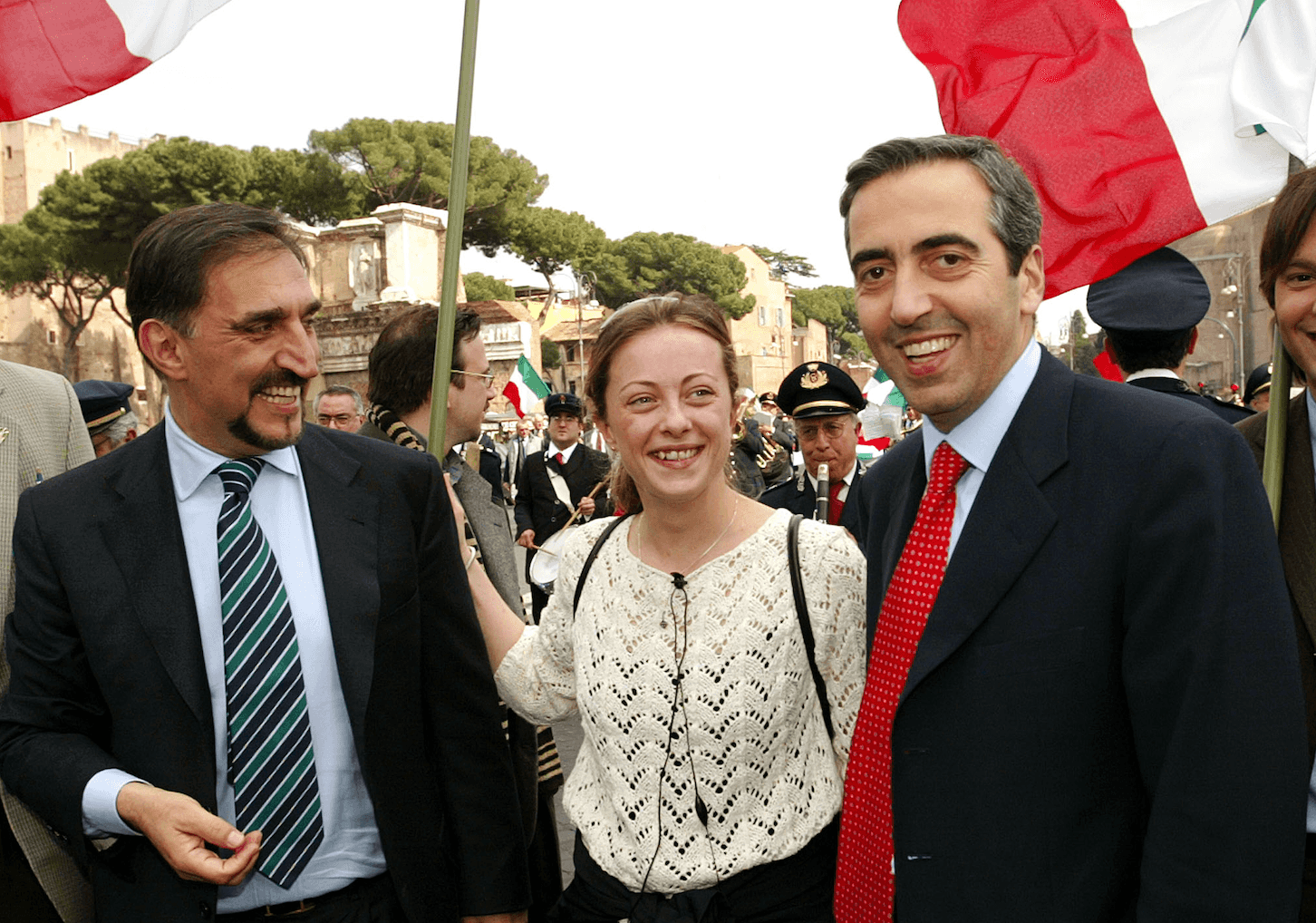

Giorgia Meloni con Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri (Ansa)

Giorgia Meloni con Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri (Ansa)

Durante gli anni del liceo e subito dopo il diploma, l’attività principale di Meloni è quella nei movimenti studenteschi. Fonda il coordinamento «Gli Antenati», una struttura nata per contestare la riforma scolastica promossa dalla ministra Rosa Russo Iervolino. L’iniziativa la porta a confrontarsi con l’organizzazione di campagne, assemblee e mobilitazioni, fornendole le prime esperienze concrete di leadership e gestione politica sul territorio.

Questa fase è caratterizzata da una militanza intensa e continuativa, svolta prevalentemente nelle scuole e negli ambienti giovanili romani. Il Fronte della Gioventù rappresenta per Meloni non solo un luogo di appartenenza ideologica, ma anche una vera e propria palestra organizzativa, nella quale apprende le dinamiche interne ai partiti, il funzionamento delle strutture e le regole della competizione politica.

Il passaggio dal MSI ad Alleanza Nazionale segna anche per lei un momento di transizione: pur restando nell’area della destra, il quadro politico cambia e si apre una fase nuova, nella quale le giovani leve vengono progressivamente integrate in ruoli di maggiore responsabilità. Tra il 1992 e il 1996 si costruiscono così le basi del suo percorso successivo: una carriera che parte dalla militanza giovanile e che, nel giro di pochi anni, la porterà a entrare nelle istituzioni.

1998–2006: la gavetta nelle istituzioni

Il primo vero ingresso di Giorgia Meloni nelle istituzioni avviene nel 1998, quando a soli 21 anni viene eletta consigliere della Provincia di Roma nelle liste di Alleanza Nazionale. La candidatura nasce dopo la vittoria alle primarie del partito nell’XI Municipio, un passaggio che segnala già una certa capacità di costruire consenso anche oltre i confini dei movimenti giovanili. Il ruolo è amministrativo e locale, ma rappresenta una tappa fondamentale: per la prima volta Meloni passa dalla militanza all’attività istituzionale vera e propria.

Il mandato provinciale, che si protrae fino al 2002, le consente di acquisire familiarità con i meccanismi dell’amministrazione pubblica e con il funzionamento degli enti locali. In parallelo, continua senza interruzioni il lavoro all’interno delle strutture giovanili della destra. Nel 2001 entra nel comitato di reggenza nazionale di Azione Giovani, il movimento giovanile che raccoglie l’eredità di Azione Studentesca dopo la trasformazione del MSI in Alleanza Nazionale.

Il passaggio decisivo arriva nel 2004, quando, durante il congresso di Viterbo, Meloni viene eletta presidente nazionale di Azione Giovani. È un risultato politicamente rilevante: diventa la prima donna a guidare un’organizzazione giovanile della destra italiana, in un ambiente tradizionalmente dominato da figure maschili. Il ruolo le offre una visibilità nazionale crescente e la pone in contatto diretto con i vertici del partito.

In questi anni, accanto all’attività politica, Meloni svolge anche un’intensa attività giornalistica. Collabora con Il Secolo d'Italia, storico quotidiano legato all’area di Alleanza Nazionale, consolidando un profilo pubblico che unisce militanza, esperienza istituzionale e presenza nel dibattito mediatico. Il periodo 1998–2006 può essere letto come una fase di apprendistato completo: amministrazione locale, direzione di un movimento giovanile nazionale e primi rapporti strutturati con il gruppo dirigente del partito.

2005: la candidatura regionale nel Lazio

Nel 2005 Meloni compie un ulteriore passo in avanti candidandosi alle elezioni regionali del Lazio a sostegno di Francesco Storace, allora presidente uscente e candidato governatore per Alleanza Nazionale. La campagna elettorale si svolge in un contesto politico competitivo e fortemente polarizzato, ma il centrodestra viene sconfitto dal candidato del centrosinistra Piero Marrazzo.

La candidatura non si traduce in una vittoria elettorale, ma rappresenta comunque un passaggio importante nel percorso di Meloni. Le consente di aumentare la propria visibilità a livello regionale e di consolidare i rapporti con la dirigenza nazionale del partito. In questa fase prosegue anche l’attività giornalistica professionale, che affianca all’impegno politico, contribuendo a rafforzarne il profilo pubblico.

È proprio in questi anni che si intensifica il rapporto con Gianfranco Fini, allora leader di Alleanza Nazionale, che ne favorisce l’ascesa all’interno del partito. La candidatura del 2005, pur non coronata dal successo elettorale, funziona quindi come un passaggio di posizionamento: Meloni entra stabilmente nel radar della politica nazionale come una delle figure emergenti della destra.

28 aprile 2006: Giorgia Meloni di Alleanza Nazionale risponde alle domande dei giornalisti al suo arrivo alla Camera (Ansa)

28 aprile 2006: Giorgia Meloni di Alleanza Nazionale risponde alle domande dei giornalisti al suo arrivo alla Camera (Ansa)

2006–2008: il salto nazionale – Camera e vicepresidenza

Il 2006 segna una svolta decisiva. A 29 anni Giorgia Meloni viene eletta alla Camera dei Deputati nel collegio Lazio 1, nelle liste di Alleanza Nazionale. L’ingresso a Montecitorio rappresenta il passaggio definitivo dalla politica locale e di partito a quella nazionale. Ma la vera sorpresa arriva con la nomina a Vicepresidente della Camera dei Deputati, una delle più alte cariche istituzionali dell’assemblea, che la rende una delle più giovani figure di sempre a ricoprire quel ruolo.

Oltre alla vicepresidenza, Meloni assume anche la presidenza del Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna della Camera, incarico che le consente di occuparsi direttamente dei rapporti tra l’istituzione parlamentare e l’opinione pubblica. Nella XV legislatura (2006–2008) il suo profilo cresce rapidamente: viene percepita come una dirigente capace di coniugare l’esperienza maturata nei movimenti giovanili con una presenza istituzionale sempre più solida.

Il biennio a Montecitorio consolida il suo rapporto con Gianfranco Fini e con il gruppo dirigente della destra post-missina, ma segna anche l’inizio di una fase in cui Meloni viene stabilmente collocata tra i volti emergenti del centrodestra italiano. L’età resta un elemento distintivo: a meno di trent’anni occupa una posizione che, tradizionalmente, è riservata a politici con carriere molto più lunghe alle spalle.

Questo periodo prepara il terreno per il passaggio successivo, ancora più significativo: l’ingresso nel governo e la nomina a ministro. L’ascesa, fino a quel momento, è stata rapida ma lineare, costruita attraverso una sequenza di incarichi sempre più rilevanti all’interno delle istituzioni repubblicane.

13 luglio 2006: il vice presidente della Camera Giorgia Meloni durante la protesta di Forza Italia contro il ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa per la sua assenza al Question Time (Ansa)

13 luglio 2006: il vice presidente della Camera Giorgia Meloni durante la protesta di Forza Italia contro il ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa per la sua assenza al Question Time (Ansa)

2008–2011: Ministro della Gioventù – Il record storico

Nel 2008 Giorgia Meloni viene rieletta alla Camera dei Deputati nelle liste del Il Popolo della Libertà, il nuovo soggetto politico nato dalla fusione tra Alleanza Nazionale e Forza Italia. Pochi mesi dopo, nel maggio 2008, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi la nomina Ministro della Gioventù nel suo quarto governo. Ha 31 anni: è la più giovane ministra della storia della Repubblica italiana, un record anagrafico che ancora oggi resta imbattuto.

L’ingresso al governo segna il passaggio definitivo da figura emergente del centrodestra a protagonista della scena politica nazionale. Il dicastero della Gioventù, istituito proprio in quegli anni, le affida competenze su politiche giovanili, servizio civile e condizioni di lavoro delle nuove generazioni, in una fase storica segnata da precarizzazione diffusa e difficoltà di accesso al mercato del lavoro per under 30. L’attività ministeriale si concentra su programmi di sostegno all’imprenditoria giovanile, iniziative per il volontariato e interventi dedicati alla partecipazione civica, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il ruolo dello Stato nelle politiche per i giovani.

Parallelamente all’incarico di governo, dal 2009 al 2012 Meloni ricopre anche la presidenza di Giovane Italia, il movimento giovanile del PdL. Questo doppio ruolo – istituzionale e organizzativo – rafforza il suo profilo politico all’interno del centrodestra e ne consolida l’immagine come referente della nuova generazione di dirigenti provenienti dall’area post-missina.

Il mandato ministeriale si conclude nel novembre 2011, con la caduta del governo Berlusconi. In poco più di tre anni, Meloni passa dall’essere una delle vicepresidenti più giovani della Camera a detenere un primato storico nell’esecutivo. Il periodo 2008–2011 rappresenta così una fase di piena legittimazione istituzionale: da dirigente di partito a ministra della Repubblica, con un incarico che la proietta stabilmente nel gruppo dei leader nazionali del centrodestra.

24 novembre 2010: il presidente del consiglio Silvio Berlusconi e il ministro per la Gioventù Giorgia Meloni presentano a Palazzo Chigi il pacchetto dei provvedimenti del governo per i giovani (Ansa)

24 novembre 2010: il presidente del consiglio Silvio Berlusconi e il ministro per la Gioventù Giorgia Meloni presentano a Palazzo Chigi il pacchetto dei provvedimenti del governo per i giovani (Ansa)

2009: la fusione – da Alleanza Nazionale al PdL

Nel marzo 2009 si compie uno dei passaggi più rilevanti nella storia recente del centrodestra italiano: Alleanza Nazionale e Forza Italia si sciolgono per confluire nel Popolo della Libertà, partito unico guidato da Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni, proveniente dalla tradizione di AN, entra nel nuovo soggetto politico mantenendo i suoi incarichi istituzionali e di partito.

La fusione nasce con l’obiettivo di costruire una grande forza unitaria del centrodestra, capace di competere stabilmente per il governo del Paese. Allo stesso tempo, però, questo passaggio apre una fase di tensioni interne: una parte dell’ex classe dirigente di AN fatica a riconoscersi pienamente nel nuovo contenitore politico, percepito come fortemente centrato sulla leadership berlusconiana. Anche per Meloni, l’esperienza nel PdL rappresenta una fase di transizione, destinata a lasciare tracce importanti nelle scelte politiche degli anni successivi.

Il PdL, nato come progetto di unificazione, avrà infatti una vita relativamente breve e sarà attraversato da fratture e scissioni. Il 2009 segna quindi non solo l’ingresso formale di Meloni nel partito unico del centrodestra, ma anche l’inizio di un processo di ridefinizione degli equilibri interni che porterà, pochi anni dopo, alla nascita di nuove formazioni politiche.

Il primo libro: Noi Crediamo (2011)

Nel 2011, mentre è ancora in carica come ministro, Meloni pubblica il suo primo libro, Noi Crediamo – Viaggio nella meglio gioventù d’Italia, edito da Sperling & Kupfer. Il volume è dedicato al mondo giovanile italiano: ne racconta difficoltà, aspettative e contraddizioni, ma contiene anche una riflessione politica più ampia sul ruolo delle nuove generazioni nella vita pubblica del Paese.

L’operazione editoriale ha un significato preciso: non si tratta solo di un resoconto dell’esperienza ministeriale, ma del primo tentativo di costruire una narrazione pubblica autonoma, che vada oltre la militanza e l’attività di governo. Il libro contribuisce a rafforzare l’immagine di una politica giovane e attenta ai temi generazionali, in un momento in cui la questione giovanile è centrale nel dibattito pubblico.

Noi Crediamo ottiene una buona accoglienza e diventa un tassello importante nella costruzione del profilo pubblico di Meloni, segnando l’inizio di un percorso di comunicazione politica che affianca sempre più all’attività istituzionale anche una dimensione narrativa e identitaria.

2012: la rottura – Nasce Fratelli d’Italia

Nel dicembre 2012 Giorgia Meloni, insieme a Ignazio La Russa e Guido Crosetto, annuncia la nascita di Fratelli d’Italia (FdI), scissione dal Popolo della Libertà. La decisione arriva in un contesto di forte disagio interno: Meloni e i cofondatori ritengono che il PdL abbia perso la propria identità politica, troppo centrato sulla figura di Silvio Berlusconi e distante dai valori di riferimento della destra post-missina.

FdI si presenta come un partito conservatore e patriottico, con una forte attenzione alla sovranità nazionale, ai valori tradizionali e alle politiche per la famiglia. La fondazione segna un momento di svolta: Meloni passa da figura emergente all’interno di un grande partito unitario a leader di un soggetto politico autonomo, costruito su basi identitarie e con un chiaro posizionamento politico.

L’operazione è rischiosa: il nuovo partito nasce piccolo e deve farsi spazio in un panorama dominato da forze consolidate. Tuttavia, Meloni riesce a capitalizzare l’esperienza ministeriale e la visibilità acquisita negli anni precedenti, trasformando la sua giovane immagine istituzionale in un vantaggio competitivo per costruire una leadership riconoscibile.

Nei mesi successivi, FdI partecipa alle elezioni politiche e amministrative con risultati modesti, ma sufficienti a consolidare la presenza del partito e a rafforzare il profilo nazionale di Meloni. La scelta della scissione dimostra un tratto caratteristico della sua carriera: la capacità di rischiare per affermare una linea politica coerente con la propria identità, anticipando temi che negli anni successivi diventeranno centrali nel dibattito pubblico italiano.

21 dicembre 2012: Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa durante la firma dell'atto costitutivo del nuovo movimento politico Fratelli d'Italia (Ansa)

21 dicembre 2012: Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa durante la firma dell'atto costitutivo del nuovo movimento politico Fratelli d'Italia (Ansa)

2013-2018: la costruzione del partito

Le elezioni politiche del 2013 rappresentano il primo test elettorale per Fratelli d’Italia, fondato appena l’anno precedente da Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa. Il partito ottiene un risultato modesto, circa il 2% dei voti, ma consente comunque a Meloni di essere eletta alla Camera dei Deputati. Il 3 aprile 2013 diventa capogruppo di FdI a Montecitorio, incarico che le permette di consolidare la propria leadership interna e coordinare l’attività parlamentare del gruppo.

Nei primi anni di vita, Fratelli d’Italia si struttura lentamente: Meloni partecipa attivamente a diverse commissioni parlamentari, tra cui Lavoro, Affari Sociali e Commissione d’inchiesta sul sistema bancario, sviluppando competenze legislative e capacità di intervento sui temi sociali ed economici. Questi anni sono caratterizzati da una crescita lenta ma costante, in cui il partito costruisce una rete territoriale e una classe dirigente giovane, consolidando la propria presenza politica nonostante la concorrenza di Lega e Forza Italia.

L’8 marzo 2014, durante il congresso di Fratelli d’Italia a Fiuggi, Meloni viene eletta Presidente nazionale del partito, diventando l’unica donna a guidare un partito politico italiano. Questo traguardo segna un punto di svolta: FdI non è più un piccolo movimento residuale, ma una forza politica con una leadership chiara e riconosciuta. La scelta di Meloni di restare coerente con i valori identitari della destra post-missina, pur navigando nel panorama complesso del centrodestra, permette al partito di crescere gradualmente nei sondaggi e nella visibilità mediatica.

Il periodo 2013-2018 è spesso definito come la fase di costruzione «dal basso»: FdI rafforza la propria organizzazione territoriale, seleziona figure di riferimento locali e consolida il posizionamento politico su temi quali famiglia, sicurezza, identità nazionale e politiche giovanili. Nonostante i risultati elettorali inizialmente contenuti, Giorgia Meloni utilizza questo quinquennio per forgiare una leadership solida, ponendo le basi per il salto successivo di popolarità e consenso che arriverà con le elezioni del 2018.

2016: La candidatura a sindaco di Roma

Il 21 aprile 2016, giorno del Natale di Roma, Giorgia Meloni inaugura la sua campagna elettorale per candidarsi a sindaco della Capitale. È la prima volta nella storia che una donna incinta si presenta per questo ruolo, un elemento simbolico che Meloni valorizza nella propria narrazione: «madre, italiana, cristiana». La candidatura rappresenta un momento di visibilità importante, anche se non si traduce in vittoria.

Al primo turno ottiene il 20,6% dei voti, un risultato significativo per la sua carriera personale, ma insufficiente per accedere al ballottaggio, che sarà poi vinto da Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. Nonostante la sconfitta, Meloni viene eletta in Assemblea Capitolina e assume la carica di presidente del gruppo «Con Giorgia» nel quinquennio 2016-2021. Questo ruolo le consente di consolidare il controllo politico sul gruppo consiliare e di mantenere una presenza attiva nella vita amministrativa della Capitale.

La campagna per il Campidoglio viene costruita anche sul piano identitario: Meloni enfatizza la propria esperienza come madre e donna impegnata nella politica, rafforzando il messaggio di vicinanza ai cittadini e alla vita reale. Pur non vincendo le elezioni, la candidatura aumenta la sua notorietà a livello nazionale e prepara il terreno per i successivi traguardi di leadership all’interno di Fratelli d’Italia.

5 giugno 2016: la leader di Fratelli d'Italia e candidata a sindaco di Roma, Giorgia Meloni, esprime il suo voto in un seggio elettorale durante le elezioni comunali a Roma (Ansa)

5 giugno 2016: la leader di Fratelli d'Italia e candidata a sindaco di Roma, Giorgia Meloni, esprime il suo voto in un seggio elettorale durante le elezioni comunali a Roma (Ansa)

Dicembre 2017: il Congresso di Trieste

L’1, 2 e 3 dicembre 2017 si tiene a Trieste il secondo congresso nazionale di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni viene confermata all’unanimità presidente del movimento, consolidando formalmente la sua leadership e il controllo interno sul partito.

Il congresso rappresenta un momento di consolidamento organizzativo e politico: Fratelli d’Italia dispone ormai di una classe dirigente strutturata e di una rete territoriale più solida, pur restando un partito di dimensioni ridotte rispetto ai principali competitor del centrodestra. L’approvazione unanime non solo sancisce la fiducia nei confronti di Meloni, ma evidenzia anche la centralità del suo ruolo nella definizione della linea politica e strategica del partito.

In questa fase, FdI continua a essere minoritario nel panorama nazionale (circa il 4% dei consensi), ma il congresso dimostra che il partito possiede stabilità interna e capacità di organizzazione territoriale. La conferma di Meloni segna la transizione da movimento di nicchia a soggetto politico riconoscibile e coerente, pronto a crescere nei successivi appuntamenti elettorali.

2018: il primo balzo - Quintuplicare i parlamentari

Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 rappresentano il primo vero successo elettorale per Fratelli d’Italia. Il partito cresce dal 2% ottenuto nel 2013 al 4,3%, riuscendo a eleggere 32 deputati e 18 senatori, un vero e proprio quintuplicamento rispetto alla legislatura precedente. Questo risultato dimostra come la proposta politica di Meloni, incentrata su una destra identitaria e sociale, stia iniziando a intercettare nuovi consensi, soprattutto tra gli elettori del centrodestra moderato e conservatore.

Il centrodestra nel suo complesso vince le elezioni, ma non ottiene la maggioranza sufficiente per governare, aprendo la strada alla nascita del governo cosiddetto «giallo-verde», formato da Movimento 5 Stelle e Lega. In questa fase, Meloni e FdI scelgono di restare all’opposizione, una decisione strategica che le permette di distinguersi dai partiti alleati e di consolidare la propria immagine di forza politica coerente e alternativa.

Il quintuplicamento della rappresentanza parlamentare non è solo un dato numerico: segna l’ingresso di FdI nella fase in cui diventa un attore politico rilevante, capace di influenzare il dibattito nazionale pur non facendo parte del governo. L’opposizione scelta da Meloni le consente di costruire una narrativa indipendente, criticando le decisioni governative senza essere associata a compromessi interni al centrodestra.

Dal punto di vista organizzativo, il risultato del 2018 rappresenta una ricompensa per anni di lavoro di consolidamento: dall’elezione a capogruppo alla Camera nel 2013 fino alla conferma come presidente del partito nel 2017, FdI emerge come partito con strutture interne solide, capacità di comunicazione efficace e leadership riconosciuta in Meloni. Questo primo balzo parlamentare diventa così una tappa cruciale nella costruzione del percorso che porterà Meloni e il suo partito ai successi successivi, fino al 2022.

2019-2021: l’opposizione permanente - La strategia vincente

Tra il 2019 e il 2021, Fratelli d’Italia attraversa una fase decisiva per la sua crescita: quella dell’opposizione permanente. La scelta strategica di rimanere fuori dai governi si rivela determinante per il consolidamento del partito e della figura di Giorgia Meloni come leader nazionale riconosciuta. Mentre Lega e Forza Italia entrano e escono dai diversi governi – dal Conte II al governo Draghi – Meloni mantiene una posizione coerente, incarnando il ruolo di unica opposizione stabile e distinguendosi dai partner di coalizione.

Questa coerenza politica viene premiata dai sondaggi: FdI passa dal 4% del 2018 al 6% nel 2019, poi al 10% nel 2020, raggiungendo il 15% nel 2021. Il trend di crescita costante evidenzia come l’elettorato premi la stabilità narrativa di Meloni, percepita come leader affidabile, capace di rappresentare una destra identitaria e patriottica senza compromessi opportunistici. Durante la pandemia di Covid-19, Meloni adotta una linea critica verso i governi di turno – in particolare le gestioni Conte e Draghi – senza spingersi su posizioni estremiste come quelle «no-vax», rafforzando la percezione di un’opposizione responsabile ma ferma.

23 dicembre 2019: Giorgia Meloni durante il voto di fiducia alla Camera dei Deputati sulla legge di bilancio (Ansa)

23 dicembre 2019: Giorgia Meloni durante il voto di fiducia alla Camera dei Deputati sulla legge di bilancio (Ansa)

Nel settembre 2020, Giorgia Meloni ottiene un importante riconoscimento anche a livello europeo: viene eletta presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR Party), diventando l’unica donna leader di un partito politico europeo. Questo incarico consolida il profilo internazionale di Meloni e dimostra come la sua strategia di opposizione, sebbene interna al contesto italiano, abbia conseguenze e visibilità anche oltre confine. La leadership europea rafforza la sua immagine di politica coerente, determinata e credibile, capace di costruire rapporti istituzionali a livello internazionale pur senza essere al governo.

Dal punto di vista interno, il periodo 2019-2021 è caratterizzato dalla costruzione di una narrazione identitaria e comunicativa forte. Meloni rafforza la propria presenza mediatica, utilizza i social network in modo strategico e consolida il legame con la base elettorale. La scelta di non partecipare ai governi la differenzia dai principali competitor: mentre Lega e Forza Italia devono giustificare scelte di compromesso e alleanze governative spesso instabili, FdI e Meloni si presentano come forza politica coerente, unita e pronta a guidare il centrodestra in futuro.

Questa strategia produce risultati concreti: il partito cresce non solo nei sondaggi, ma anche nella struttura interna e nella presenza territoriale. La rete di circoli locali, coordinatori regionali e figure emergenti diventa sempre più solida, permettendo a Meloni di consolidare il controllo diretto sul partito e di preparare la piattaforma per le elezioni politiche anticipate del 2022. La fase di opposizione permanente non è quindi un semplice rifiuto di entrare al governo, ma una strategia di costruzione paziente e ponderata, volta a garantire visibilità, coerenza e capacità di leadership a lungo termine.

Sul piano comunicativo, Meloni utilizza una combinazione di discorsi pubblici, interviste, social media e campagne mirate per costruire una narrazione efficace: FdI è percepito come la casa politica dei valori conservatori, della difesa dell’identità nazionale e dei giovani, senza compromessi tattici con governi di coalizione che cambiano di frequente. Questo approccio rafforza l’immagine di Meloni come leader tenace, capace di mantenere la rotta politica e di rappresentare una destra credibile sia per elettori tradizionali sia per nuovi segmenti di consenso.

In sintesi, il triennio 2019-2021 segna una fase di crescita esponenziale per FdI, basata su una strategia chiara: rimanere fuori dai governi, rafforzare la leadership di Meloni, consolidare la struttura del partito e costruire una narrazione coerente e credibile. Questi anni pongono le basi per il grande balzo elettorale del 2022, quando Fratelli d’Italia diventerà il primo partito del centrodestra e Meloni la prima donna Presidente del Consiglio nella storia italiana.

2021: il secondo libro – «Io sono Giorgia»

Nel 2021, Giorgia Meloni consolida ulteriormente la propria immagine pubblica con la pubblicazione del libro «Io sono Giorgia». L’opera non è soltanto un’autobiografia, ma una vera e propria dichiarazione politica: attraverso le pagine, Meloni racconta il proprio percorso personale e politico, la nascita di Fratelli d’Italia, le sfide affrontate come donna in politica e la costruzione di un partito coerente e identitario. Il libro diventa subito uno strumento chiave per rafforzare la narrazione del brand personale, legando la figura di Meloni alla crescita e alla stabilità del partito.

13 dicembre 2021: Giorgia Meloni presenta a Rieti il suo libro «Io sono Giorgia» (Getty Images)

13 dicembre 2021: Giorgia Meloni presenta a Rieti il suo libro «Io sono Giorgia» (Getty Images)

«Io sono Giorgia» offre al lettore un ritratto diretto e personale della leader: dalla giovinezza a Roma alla militanza giovanile nel Movimento Sociale Italiano, fino alla fondazione di FdI nel 2012. La narrazione enfatizza i valori di determinazione, coerenza e resilienza, sottolineando la capacità di Meloni di affrontare ostacoli e critiche senza rinunciare alle proprie convinzioni. In questo senso, il libro funziona anche come strumento di legittimazione politica: mette in evidenza una leadership costruita con pazienza e costanza, lontana dalle improvvisazioni e dai compromessi tattici tipici di altre forze politiche.

Dal punto di vista strategico, la pubblicazione del libro è un momento di comunicazione efficace: Meloni utilizza l’opera per interviste, presentazioni pubbliche e apparizioni mediatiche, trasformando la lettura in un evento politico. Il libro contribuisce a consolidare il rapporto con la base elettorale e ad attrarre nuovi sostenitori, soprattutto giovani, grazie a un linguaggio diretto e a una narrazione coinvolgente che mescola vita privata e politica.

«Io sono Giorgia» segna quindi un passaggio chiave nella costruzione del profilo personale della leader, rafforzando l’immagine di una politica coerente, determinata e riconoscibile. Allo stesso tempo, anticipa la fase successiva, quella della grande ascesa elettorale, in cui la figura di Meloni diventerà non solo il simbolo di Fratelli d’Italia, ma anche punto di riferimento del centrodestra nazionale.

2022: La vittoria - Prima donna Premier in Italia

Luglio 2021 segna l’inizio di una fase politica turbolenta in Italia: il governo guidato da Mario Draghi entra in crisi, con tensioni crescenti tra le forze parlamentari che ne sostengono la maggioranza. La decisione del premier di rassegnare le dimissioni anticipa elezioni politiche anticipate, fissate per il 25 settembre 2022, e apre la strada a una competizione elettorale dalle conseguenze storiche. In questo contesto, Giorgia Meloni emerge come leader indiscussa del centrodestra, pronta a guidare Fratelli d’Italia e a candidarsi come premier della coalizione che comprende anche Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

La campagna elettorale di FdI si sviluppa attorno a una narrazione chiara e incisiva: temi sovranisti, patriottici e conservatori vengono proposti in modo tale da risultare al tempo stesso determinati e rassicuranti per i mercati e gli osservatori internazionali. Meloni mette al centro del discorso la tutela della sovranità nazionale, la valorizzazione delle tradizioni italiane e l’urgenza di politiche economiche mirate a sostenere famiglie e imprese. La strategia di comunicazione è efficace: dai comizi alle interviste, dai social alle apparizioni televisive, la leader costruisce un’immagine di coerenza, determinazione e affidabilità, sottolineando la propria esperienza politica e la crescita costante del partito negli anni precedenti.

11 settembre 2022: Giorgia Meloni nel corso del comizio elettorale in piazza Duomo a Milano (Ansa)

11 settembre 2022: Giorgia Meloni nel corso del comizio elettorale in piazza Duomo a Milano (Ansa)

Il 25 settembre 2022 entra nella storia politica italiana: Fratelli d’Italia ottiene il 26% dei voti, diventando il primo partito italiano, mentre l’intera coalizione di centrodestra raggiunge oltre il 43%, conquistando una maggioranza netta e stabile alla Camera e al Senato. Il risultato non è solo numerico, ma simbolico: per la prima volta, la leadership di Meloni porta una donna a guidare il partito più votato del paese, consolidando la sua posizione e segnando un punto di svolta nella rappresentanza politica italiana.

Nei giorni successivi, le consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella confermano la portata storica del risultato elettorale. Il 21 ottobre 2022 Mattarella conferisce a Giorgia Meloni l’incarico di formare il nuovo governo, riconoscendo formalmente la legittimità della vittoria elettorale e la solidità della coalizione di centrodestra. Il giorno successivo, il 22 ottobre 2022, Meloni presta giuramento al Quirinale come Presidente del Consiglio dei Ministri, diventando la prima donna nella storia italiana a ricoprire questo ruolo. L’evento segna un momento solenne e simbolico, celebrato a livello nazionale e internazionale come una svolta per la politica italiana, che finalmente vede una donna al vertice dell’esecutivo.

Il governo Meloni nasce con un profilo chiaro e definito: la compagine ministeriale riflette la centralità di FdI, pur mantenendo equilibrio tra le forze della coalizione. I ministri sono scelti per competenza, esperienza e rappresentanza politica, con particolare attenzione alla continuità istituzionale e alla credibilità internazionale del nuovo esecutivo. Temi centrali dell’agenda includono la sicurezza interna, il rafforzamento della politica economica, il sostegno alle famiglie e alle imprese, e la promozione della sovranità nazionale nei rapporti con l’Unione Europea.

Il successo elettorale e l’insediamento al governo segnano dunque un passaggio storico per l’Italia: non solo per la prima volta una donna assume il ruolo di premier, ma anche per la rilevanza del risultato di FdI come primo partito del paese. La vittoria di Giorgia Meloni rappresenta la sintesi di anni di costruzione politica, comunicazione strategica e capacità di leadership, consolidando una traiettoria che la proietta come punto di riferimento stabile del centrodestra italiano. L’ascesa al governo conferma che il percorso di Meloni non è frutto di circostanze contingenti, ma di una storia di coerenza, resilienza e determinazione politica, capace di trasformare un partito di minoranza in una forza centrale della politica nazionale.

Il Governo Meloni (2022-oggi): principali azioni

Dall’insediamento del 22 ottobre 2022, il governo guidato da Giorgia Meloni ha concentrato la propria azione su una serie di dossier chiave, che hanno segnato i primi due anni di legislatura (2022-2024). Il quadro complessivo delle politiche adottate mostra un equilibrio tra interventi economici, gestione dei flussi migratori, posizionamento internazionale e iniziative di riforma istituzionale, con risultati e reazioni diversificate da parte di opposizione, stampa internazionale e mercati.

22 ottobre 2022: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il nuovo premier Giorgia Meloni durante il giuramento al Quirinale (Getty Images)

22 ottobre 2022: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il nuovo premier Giorgia Meloni durante il giuramento al Quirinale (Getty Images)

Sul fronte economico, il governo ha presentato la manovra finanziaria per il 2023 e il 2024, con l’obiettivo dichiarato di sostenere crescita e stabilità. La legge di bilancio 2023 ha previsto interventi mirati a contenere l’inflazione e sostenere famiglie e imprese, tra cui contributi a fondo perduto per settori strategici, incentivi per energie rinnovabili e tagli mirati al cuneo fiscale. La manovra 2024 ha mantenuto la linea di rafforzamento degli investimenti pubblici e del sostegno alle imprese, con particolare attenzione ai giovani e al mondo del lavoro. Le misure hanno ricevuto valutazioni contrastanti: i mercati hanno accolto positivamente l’attenzione alla sostenibilità fiscale, mentre l’opposizione e alcuni commentatori internazionali hanno espresso dubbi sull’impatto a lungo termine sui conti pubblici.

La politica migratoria ha rappresentato un secondo pilastro dell’attività del governo. Tra le iniziative più rilevanti vi sono i decreti Cutro, emanati in seguito alla tragedia che coinvolse migranti nel 2023, e l’accordo bilaterale con l’Albania, finalizzato a rafforzare i controlli ai confini e a gestire i flussi in entrata attraverso procedure congiunte. I decreti hanno introdotto misure di prevenzione dei viaggi pericolosi via mare e norme per velocizzare l’identificazione dei migranti, mentre l’accordo con Tirana ha istituito centri di controllo e canali regolari di ingresso. Le iniziative hanno suscitato attenzione internazionale e valutazioni critiche da parte di ONG e istituzioni europee, pur ricevendo sostegno da settori dell’opinione pubblica favorevoli a una gestione più rigorosa dell’immigrazione.

Sul versante della politica estera, il governo Meloni ha mantenuto un ruolo attivo nel contesto europeo e globale. In risposta all’invasione russa dell’Ucraina, l’Italia ha confermato il sostegno a Kiev, partecipando agli aiuti militari e umanitari, e ha contribuito alle decisioni dell’Unione Europea in materia di sanzioni. L’Italia ha partecipato ai principali vertici internazionali, tra cui il G7, e ha mantenuto contatti stretti con le amministrazioni statunitensi di Trump e Biden, consolidando legami diplomatici e commerciali. La stampa internazionale ha evidenziato il pragmatismo della leadership italiana, sottolineando la capacità di combinare un posizionamento sovranista interno con una politica estera coerente con alleati tradizionali.

19 maggio 2023: il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in posa per una foto di gruppo durante il vertice del G7 di Hiroshima in Giappone (Ansa)

19 maggio 2023: il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in posa per una foto di gruppo durante il vertice del G7 di Hiroshima in Giappone (Ansa)

Il governo ha anche avviato importanti riforme istituzionali, in particolare sull’autonomia differenziata e sul premierato. Il percorso legislativo per l’autonomia differenziata ha mirato a conferire maggiore responsabilità a regioni selezionate in ambiti come istruzione, sanità e infrastrutture, sollevando dibattiti su possibili squilibri territoriali. Parallelamente, le proposte di rafforzamento del ruolo del premier hanno cercato di incrementare la stabilità esecutiva e la capacità decisionale del governo, affrontando questioni di coordinamento tra ministeri e di gestione dei decreti legge. Entrambi i temi hanno generato confronti accesi in Parlamento e dibattito mediatico, con l’opposizione che ne ha criticato la portata e alcuni osservatori internazionali che ne hanno discusso le implicazioni sul modello istituzionale italiano.

L’interazione con l’Unione Europea è stata costante e strutturata. Il governo ha partecipato a consigli europei e a tavoli multilaterali, negoziando posizioni su bilancio, investimenti e gestione dei flussi migratori. Pur confermando il sostegno agli impegni europei, alcune scelte politiche interne hanno attirato attenzione e critiche da Bruxelles, soprattutto su temi fiscali e regionali. Allo stesso tempo, Meloni ha cercato di costruire una narrativa di cooperazione e autonomia, evidenziando il ruolo dell’Italia come mediatore credibile tra le istanze interne e le linee guida dell’Ue.

Infine, il consenso interno e le reazioni esterne hanno mostrato una diversità di valutazioni. I sondaggi indicano stabilità e apprezzamento su alcune politiche economiche e migratorie, mentre le critiche si concentrano su riforme istituzionali e gestione dell’immigrazione. La stampa internazionale ha riconosciuto la capacità del governo di combinare coerenza politica e pragmatismo, pur evidenziando alcune tensioni con l’Unione Europea e le sfide di bilancio. I mercati hanno valutato con prudenza gli interventi fiscali, premendo per segnali di equilibrio tra sostenibilità e investimenti.

Nei primi due anni di mandato, quindi, il governo Meloni ha definito un quadro di azioni coerenti con gli obiettivi dichiarati, operando su economia, immigrazione, politica estera e riforme istituzionali. I risultati hanno consolidato il ruolo dell’esecutivo, pur generando dibattito interno e attenzione internazionale, confermando la complessità della gestione politica in una fase di transizione e di sfide interne ed esterne.

Vita privata: Andrea Giambruno, la figlia e la separazione

La vita privata di Giorgia Meloni ha avuto un rilievo crescente nell’attenzione mediatica, pur mantenendo sempre un profilo riservato. La leader di Fratelli d’Italia ha avuto una relazione con il giornalista Andrea Giambruno, conduttore Mediaset, dalla quale nel 2016 è nata la figlia Ginevra. La coppia non si è mai sposata, ma per anni ha cercato di conciliare il ruolo pubblico di Meloni con la tutela della privacy familiare.

Fino al 2023, la relazione era mantenuta fuori dai riflettori, con la figlia Ginevra protetta dalla visibilità mediatica. La gestione della vita privata si è complicata quando alcuni fuorionda di Giambruno, trasmessi da Striscia la Notizia, hanno reso pubblici momenti intimi, aumentando la pressione mediatica sulla coppia. In risposta a questi eventi, Meloni ha deciso di rendere pubblico, con chiarezza e sobrietà, il proprio percorso di separazione nel corso del 2023. L’annuncio ha sottolineato la volontà di tutelare la figlia e di limitare le speculazioni, confermando al contempo il proprio ruolo di madre.

La premier ha scelto di usare la propria condizione di madre single come elemento narrativo coerente con la sua immagine pubblica, senza però scendere in dettagli personali sulla quotidianità familiare. Questo approccio ha permesso di creare un equilibrio tra esposizione mediatica e protezione della vita privata della figlia: Ginevra resta al centro delle attenzioni solo per quanto riguarda il contesto familiare pubblico, ma ogni aspetto della sua vita privata viene rigorosamente preservato.

7 dicembre 2022: Giorgia Meloni con il compagno Andrea Giambruno durante la Prima del Teatro alla Scala (Ansa)

7 dicembre 2022: Giorgia Meloni con il compagno Andrea Giambruno durante la Prima del Teatro alla Scala (Ansa)

Il racconto della maternità è stato, quindi, calibrato in chiave politica, enfatizzando valori di responsabilità, determinazione e indipendenza, senza sacrificare la riservatezza personale. La gestione di questa dimensione privata ha rappresentato un esempio della capacità di Meloni di mediare tra la vita pubblica e quella familiare, rendendo trasparente la propria esperienza senza trasformarla in un elemento di gossip.

In sintesi, il rapporto con Andrea Giambruno e la nascita della figlia Ginevra, unitamente alla separazione del 2023, hanno evidenziato il delicato equilibrio tra visibilità politica e tutela della privacy familiare, consolidando la percezione di Meloni come figura pubblica consapevole e attenta al rispetto della sfera privata dei propri cari.

Giorgia Meloni nella cultura Pop

Giorgia Meloni rappresenta un fenomeno unico nel panorama politico italiano: la prima leader politica nazionale a costruire una vera dimensione «pop», comparabile a figure internazionali. Il momento simbolo di questa visibilità fuori dal consueto spazio istituzionale è il discorso a Marbella nel 2019, dove l’espressione «Io sono Giorgia, e voi?» ha rapidamente catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Il video del discorso è diventato virale, trasformandosi in meme, remix musicali e contenuti su piattaforme come TikTok, contribuendo a consolidare un’immagine riconoscibile e immediata, capace di parlare a un pubblico molto più ampio rispetto ai tradizionali sostenitori politici.

Meloni ha saputo sfruttare i social network in maniera strategica e personale. Con milioni di follower su Instagram, Facebook e Twitter, la leader di Fratelli d’Italia mantiene un contatto diretto con il pubblico, pubblicando aggiornamenti, messaggi e contenuti multimediali con una frequenza costante. La comunicazione sui social è caratterizzata da uno stile emotivo e identitario, che valorizza narrazione personale e appartenenza a valori condivisi, creando un legame immediato tra leader e cittadini.

Oltre alla presenza digitale, Meloni ha conquistato attenzione internazionale: è apparsa in copertine di riviste come Time ed Economist, segnando un riconoscimento della propria rilevanza politica oltre i confini italiani. Parallelamente, ha partecipato a talk show televisivi, spesso prima della vittoria elettorale, tra cui programmi condotti da Bruno Vespa e Nicola Porro, consolidando la propria capacità di comunicare direttamente con un pubblico televisivo tradizionale. La combinazione di social media, televisione e visibilità internazionale ha contribuito a creare un’immagine coerente, riconoscibile e accessibile.

Il fenomeno Meloni nella cultura pop è segnato da un approccio comunicativo personale e diretto, capace di veicolare messaggi politici attraverso linguaggi non convenzionali e strumenti di intrattenimento digitale. Meme, remix, video virali e contenuti social rappresentano una forma di engagement innovativa per il contesto italiano, rendendo Meloni un esempio di come la politica possa integrarsi con la cultura digitale e popolare. La costruzione di un’identità pubblica così immediatamente riconoscibile ha ridefinito la percezione della leadership politica, trasformando Meloni in un punto di riferimento mediatico oltre che istituzionale, con un impatto duraturo sia sul piano nazionale sia internazionale.

Giorgia Meloni in copertina sulle riviste internazionali «The Economist» e «Time»

Giorgia Meloni in copertina sulle riviste internazionali «The Economist» e «Time»

I numeri di un'ascesa politica

Giorgia Meloni ha costruito la propria carriera politica attraverso tappe precise e risultati misurabili, segnando record storici sia in Italia che in ambito europeo. La sezione seguente riassume i principali dati e numeri chiave della sua ascesa, utili per SEO e Google featured snippet:

- 15 anni (1992): ingresso in politica con il Movimento Sociale Italiano (MSI), iniziando un percorso nella giovanile di partito.

- 21 anni (1998): eletta consigliere provinciale di Roma, prima esperienza istituzionale significativa.

- 29 anni (2006): eletta deputata alla Camera dei Deputati e nominata vicepresidente della Camera, ruolo di grande responsabilità.

- 31 anni (2008): diventa ministro più giovane nella storia della Repubblica, assumendo la guida del Ministero della Gioventù nel governo Berlusconi IV.

- 35 anni (2012): fonda Fratelli d’Italia (FdI), partito che rappresenterà il nucleo della sua leadership futura.

- 37 anni (2014): eletta presidente di Fratelli d’Italia, consolidando il proprio ruolo guida all’interno del partito.

- 39 anni (2016): candidata sindaco di Roma; ottiene il 20,6% dei consensi, risultato significativo in un contesto altamente competitivo.

- 43 anni (2020): nominata presidente del partito europeo ECR (European Conservatives and Reformists), primo italiano a ricoprire tale incarico.

- 45 anni (2022): eletta Presidente del Consiglio dei Ministri, diventando la prima donna nella storia d’Italia a ricoprire questo ruolo.

Evoluzione elettorale di Fratelli d’Italia:

- 2013: 2% dei voti nazionali

- 2018: 4,3%, consolidamento su base nazionale

- 2022: 26%, primo partito italiano

Record e primati:

- Prima donna Presidente del Consiglio in Italia

- Prima italiana a guidare un partito europeo rilevante (ECR Party)

- Leadership riconosciuta a livello nazionale e internazionale grazie a campagne elettorali vincenti e presenza mediatica consolidata

Questi dati evidenziano come Meloni abbia combinato tempi rapidi di ascesa, risultati elettorali crescenti e primati storici, creando un percorso unico nella politica italiana contemporanea. La sequenza di traguardi, età e percentuali elettorali offre un quadro chiaro della sua crescita.

Timeline completa: 1977-2025

Una cronologia sintetica ma completa dei principali eventi della vita e carriera politica di Giorgia Meloni.

Il futuro - sfide e scenari

Il percorso politico di Giorgia Meloni, dopo la storica vittoria del 2022, entra in una fase di consolidamento e monitoraggio. I prossimi anni pongono sfide complesse, in cui la stabilità del governo e l’evoluzione del partito saranno al centro dell’attenzione. Tra gli aspetti più delicati vi è la gestione della coalizione di centrodestra, composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le tensioni tra gli alleati, già emerse in alcune scelte politiche e nella gestione dei dossier legislativi, richiederanno attenzione e capacità di negoziazione per evitare fratture che possano compromettere la maggioranza parlamentare.

Sul fronte delle riforme istituzionali, rimangono in cantiere provvedimenti come l’introduzione del premierato rafforzato e il completamento dell’autonomia differenziata. Il governo dovrà affrontare questi dossier nei prossimi anni, cercando equilibrio tra tempi politici, opinione pubblica e consenso interno, con possibili dibattiti anche all’interno della stessa coalizione.

Un altro elemento di attenzione sarà il calendario politico italiano con le prossime elezioni politiche, previste nel 2027. Diversi scenari restano aperti: dalla riconferma della maggioranza e consolidamento del ruolo di FdI, a situazioni di tensione interna o crisi governativa. La traiettoria del partito, il posizionamento europeo e la capacità di mantenere coesa la coalizione saranno determinanti per il futuro della leadership di Meloni. In ogni caso, l’orizzonte resta dinamico e soggetto a evoluzioni politiche, con possibilità di nuove sfide legislative, elettorali e istituzionali da affrontare nei prossimi anni.

Questo scenario evidenzia la complessità del ruolo di primo piano di Meloni, sottolineando le sfide strategiche e operative senza ipotizzare esiti definitivi, ma tracciando le linee principali su cui si giocherà la prossima fase della politica italiana.

Le vie della Garbatella nel cuore del quartiere Ostiense a sud di Roma (iStock)

Le vie della Garbatella nel cuore del quartiere Ostiense a sud di Roma (iStock) Giorgia Meloni con Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri (Ansa)

Giorgia Meloni con Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri (Ansa) 28 aprile 2006: Giorgia Meloni di Alleanza Nazionale risponde alle domande dei giornalisti al suo arrivo alla Camera (Ansa)

28 aprile 2006: Giorgia Meloni di Alleanza Nazionale risponde alle domande dei giornalisti al suo arrivo alla Camera (Ansa) 13 luglio 2006: il vice presidente della Camera Giorgia Meloni durante la protesta di Forza Italia contro il ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa per la sua assenza al Question Time (Ansa)

13 luglio 2006: il vice presidente della Camera Giorgia Meloni durante la protesta di Forza Italia contro il ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa per la sua assenza al Question Time (Ansa) 24 novembre 2010: il presidente del consiglio Silvio Berlusconi e il ministro per la Gioventù Giorgia Meloni presentano a Palazzo Chigi il pacchetto dei provvedimenti del governo per i giovani (Ansa)

24 novembre 2010: il presidente del consiglio Silvio Berlusconi e il ministro per la Gioventù Giorgia Meloni presentano a Palazzo Chigi il pacchetto dei provvedimenti del governo per i giovani (Ansa) 21 dicembre 2012: Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa durante la firma dell'atto costitutivo del nuovo movimento politico Fratelli d'Italia (Ansa)

21 dicembre 2012: Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa durante la firma dell'atto costitutivo del nuovo movimento politico Fratelli d'Italia (Ansa) 5 giugno 2016: la leader di Fratelli d'Italia e candidata a sindaco di Roma, Giorgia Meloni, esprime il suo voto in un seggio elettorale durante le elezioni comunali a Roma (Ansa)

5 giugno 2016: la leader di Fratelli d'Italia e candidata a sindaco di Roma, Giorgia Meloni, esprime il suo voto in un seggio elettorale durante le elezioni comunali a Roma (Ansa) 23 dicembre 2019: Giorgia Meloni durante il voto di fiducia alla Camera dei Deputati sulla legge di bilancio (Ansa)

23 dicembre 2019: Giorgia Meloni durante il voto di fiducia alla Camera dei Deputati sulla legge di bilancio (Ansa) 13 dicembre 2021: Giorgia Meloni presenta a Rieti il suo libro «Io sono Giorgia» (Getty Images)

13 dicembre 2021: Giorgia Meloni presenta a Rieti il suo libro «Io sono Giorgia» (Getty Images) 11 settembre 2022: Giorgia Meloni nel corso del comizio elettorale in piazza Duomo a Milano (Ansa)

11 settembre 2022: Giorgia Meloni nel corso del comizio elettorale in piazza Duomo a Milano (Ansa) 22 ottobre 2022: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il nuovo premier Giorgia Meloni durante il giuramento al Quirinale (Getty Images)

22 ottobre 2022: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il nuovo premier Giorgia Meloni durante il giuramento al Quirinale (Getty Images) 19 maggio 2023: il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in posa per una foto di gruppo durante il vertice del G7 di Hiroshima in Giappone (Ansa)

19 maggio 2023: il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in posa per una foto di gruppo durante il vertice del G7 di Hiroshima in Giappone (Ansa) 7 dicembre 2022: Giorgia Meloni con il compagno Andrea Giambruno durante la Prima del Teatro alla Scala (Ansa)

7 dicembre 2022: Giorgia Meloni con il compagno Andrea Giambruno durante la Prima del Teatro alla Scala (Ansa) Giorgia Meloni in copertina sulle riviste internazionali «The Economist» e «Time»

Giorgia Meloni in copertina sulle riviste internazionali «The Economist» e «Time»