2025-07-31

Il metodo Caselli in commissione Antimafia

L’ex procuratore di Palermo ha chiesto di essere sentito dopo le accuse su anomalie e opacità nella gestione dell’ufficio che fu di Falcone e Borsellino. Proprio lui che ha dato le indagini a Lo Forte-Pignatone e si è fidato dell’inaffidabile pentito Scarantino.A volte ritornano. E non per nostalgia. Giancarlo Caselli, 86 anni, esponente di spicco di Magistratura democratica e già componente del Csm nonché procuratore della Repubblica di Palermo tra il 1993 e il 1999 (quando fu promosso dal governo di Massimo D’Alema al ben più remunerato incarico di capo del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), è atteso oggi davanti alla commissione parlamentare Antimafia.A richiamarlo a Roma non sono stati né il caso né il cerimoniale. A spingerlo verso Palazzo San Macuto è stata la sequela di dichiarazioni rese in commissione dal generale dei carabinieri Mario Mori, dal colonnello Giuseppe De Donno, dall’avvocato Fabio Trizzino e da sua moglie Lucia Borsellino (figlia di Paolo). Un fuoco di fila che ha spinto Caselli a chiedere, con atto formale, di poter parlare. D’altra parte, Caselli di aspetti da spiegare ne dovrebbe conoscere più d’uno. Anche rispetto alle anomalie e alle opacità che hanno caratterizzato la gestione dell’ufficio in cui hanno lavorato Giovanni Falcone e Borsellino. E che, secondo l’opinione di molti membri della commissione, possono aver determinato l’isolamento dei due magistrati, favorendo l’eliminazione fisica da parte di Cosa nostra.Caselli si insediò alla Procura di Palermo il 15 gennaio 1993, il giorno della conferenza stampa per la cattura di Totò Riina. Uno di quegli eventi che ti sistemano la carriera (e pure la reputazione) per una vita. La cattura, però, non è sua. È del Ros dei carabinieri, guidato all’epoca da Mori. Ma non è questo l’aspetto da chiarire. Quello che la commissione vuole sapere è perché, da subito, Caselli abbia affidato le indagini più sensibili a Guido Lo Forte (nel 1993 rappresentò l’accusa nel processo a Giulio Andreotti e ha chiuso la sua carriera a Messina da procuratore nel 2016) e a Giuseppe Pignatone (poi procuratore capo a Reggio Calabria e a Roma e, infine, fino al gennaio scorso, presidente del tribunale di papa Francesco). Due fedelissimi di Pietro Giammanco, procuratore di Palermo che nel 1990 soffiò il posto a Falcone (che li cita ampiamente nei suoi diari come autori di condotte, insieme con il loro capo, dirette a esautorarlo dalle indagini).Secondo quanto emerge dal lavoro della commissione Antimafia e della Procura di Caltanissetta, che sta battendo la pista a lungo ignorata del dossier Mafia e appalti (quella che avrebbe dovuto approfondire le infiltrazioni di Cosa nostra nel settore imprenditoriale e, in particolare, nelle aziende che facevano parte del Gruppo Ferruzzi di Ravenna), Lo Forte e Pignatone non erano soltanto vicini a Giammanco. I due magistrati (e anche qualche familiare di Pignatone) avrebbero acquistato appartamenti in zona signorile di Palermo da Antonino e Salvatore Buscemi, ovvero da esponenti della mafia corleonese di Totò Riina, indagati nell’indagine Mafia e appalti. Quella stessa inchiesta che Mori e De Donno volevano approfondire e che, invece, a loro dire fu rapidamente disinnescata proprio pochi mesi prima dell’arrivo di Caselli a Palermo (1 giugno 1992).Il caso più eclatante, però, è quello della villetta di via Bernini 52. È lì che Riina si nascondeva. E la villetta, ufficialmente intestata alla società Villa antica spa, era di proprietà dell’ingegnere Giuseppe Montalbano. Caselli è il nuovo capo. L’ingegnere esce dai giochi il 10 febbraio 1995, quando Pignatone e Roberto Scarpinato (che ha chiuso la sua carriera da procuratore generale di Palermo e attualmente è senatore del Movimento 5 stelle, La Verità ha pubblicato sue conversazioni con l’ex collega Gioacchino Natoli in cui i due avrebbero concordato il contenuto di alcune dichiarazioni da rendere proprio davanti alla commissione Antimafia) chiesero l’archiviazione del procedimento per favoreggiamento aggravato. Il motivo? «Non sono emersi, neanche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, elementi idonei a sostenere l’accusa in dibattimento (…). Il solo fatto che Riina abitasse in una villa di una società facente capo Montalbano non è sufficiente a dimostrare la responsabilità di quest’ultimo». Peccato che il collaboratore di giustizia Baldassarre Di Maggio, lo stesso che aveva indicato l’ubicazione della casa, avesse già indicato Montalbano, il 26 maggio 1993, come organico alla mafia.Ma la pagina più pasticciata resta quella legata al falso pentito Vincenzo Scarantino. Un meccanico analfabeta del rione Guadagna di Palermo, tossicodipendente, riformato per schizofrenia, sposato e contemporaneamente fidanzato con tre transessuali (le cronache dell’epoca non lesinarono dettagli). Scarantino viene presentato come la fonte-chiave per ricostruire la strage di via D’Amelio. Racconta tutto. Anche l’inesistente. Quando la giornalista Silvia Tortora, figlia di Enzo, vittima di un altro colossale abbaglio giudiziario, riceve dalla moglie di Scarantino una lettera con la quale accusava il capo della Squadra mobile Arnaldo La Barbera di aver costretto il marito a rendere le false confessioni con «vere e proprie torture», Caselli convoca una conferenza stampa insieme al procuratore generale di Palermo Antonio Palmieri e al noto prefetto di polizia, Achille Serra. Smentisce, parlando di «notizie inquinate e inquinanti» e accusa i giornalisti di delegittimare i pentiti. Scarantino, che si era autoaccusato di aver portato in via D’Amelio l’auto imbottita di tritolo, era l’asso nella manica. Nel frattempo il pool di Ilda Boccassini cominciava già nel 1994 a nutrire pesanti dubbi sull’affidabilità di Scarantino, benché la Procura di Palermo continuasse a difenderne il ruolo. Lo smentì tempo dopo anche Gaspare Spatuzza.Oggi Caselli non potrà portarsi dietro né il peso della toga né la legittimazione del mito. Dovrà parlare. Rispondere. E magari chiedersi, anche solo per un istante, se l’antimafia fatta di simboli, cerimonie e dichiarazioni accorate non si sia trasformata nell’alibi perfetto di un sistema che ha sacrificato Falcone e Borsellino. E questa volta la platea non sarà quella delle conferenze stampa.

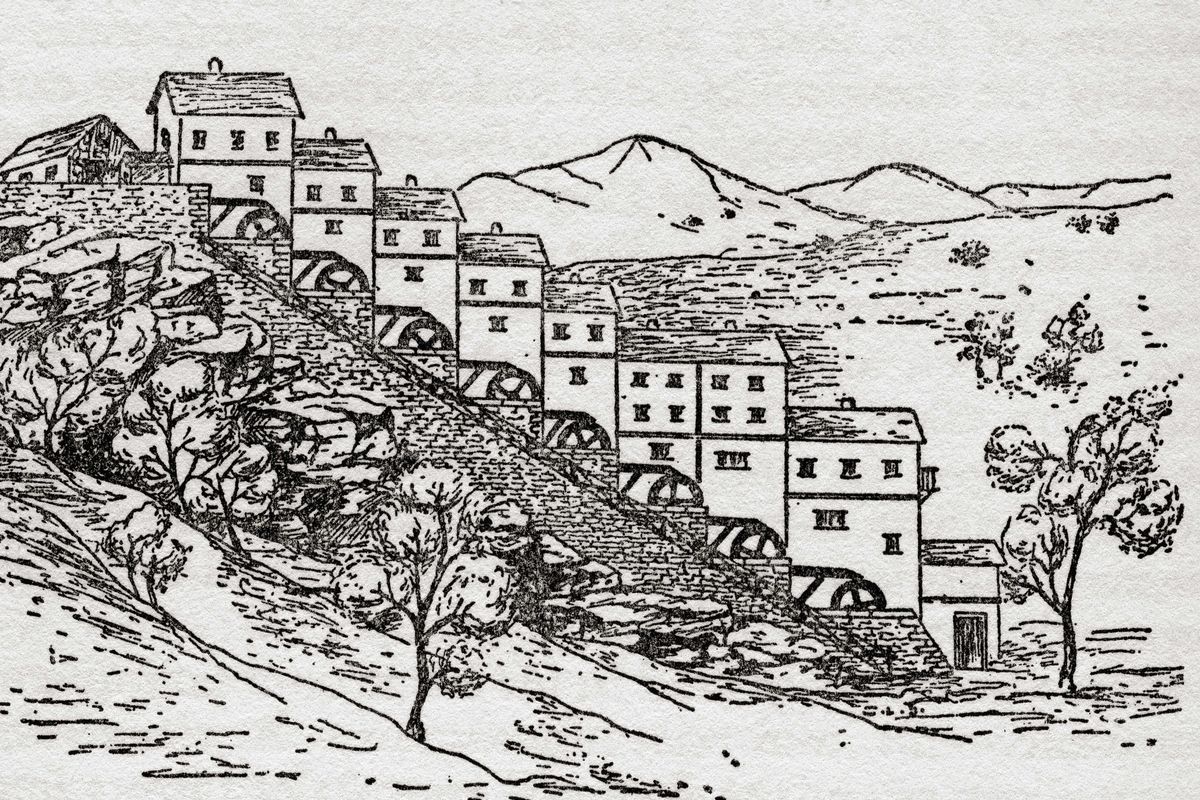

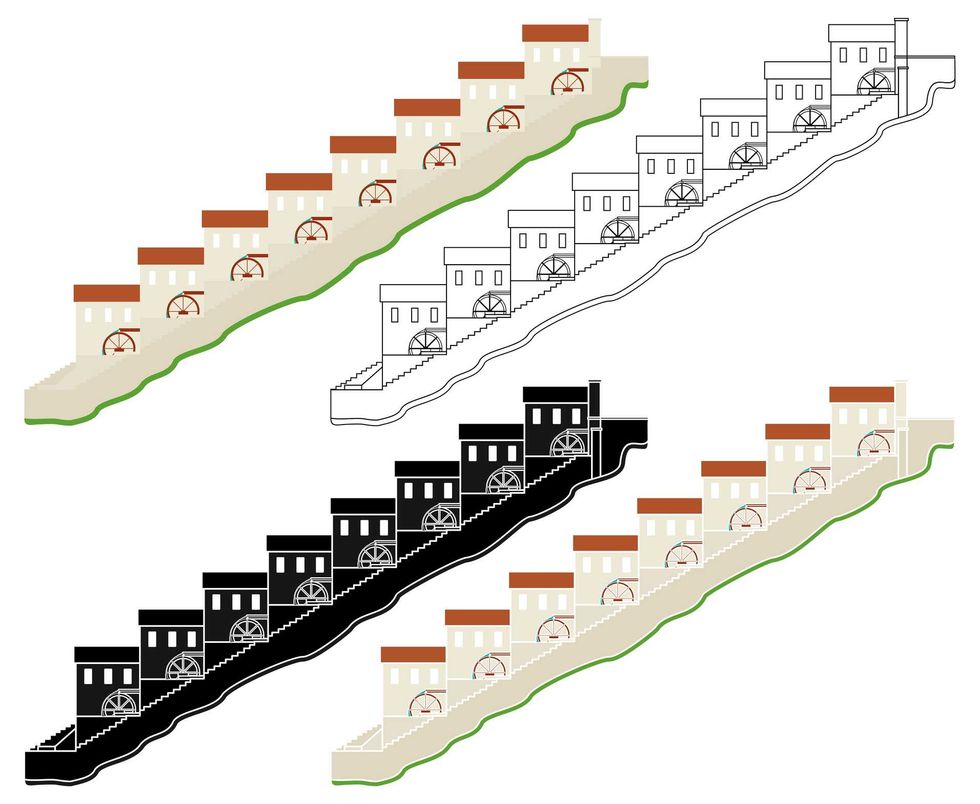

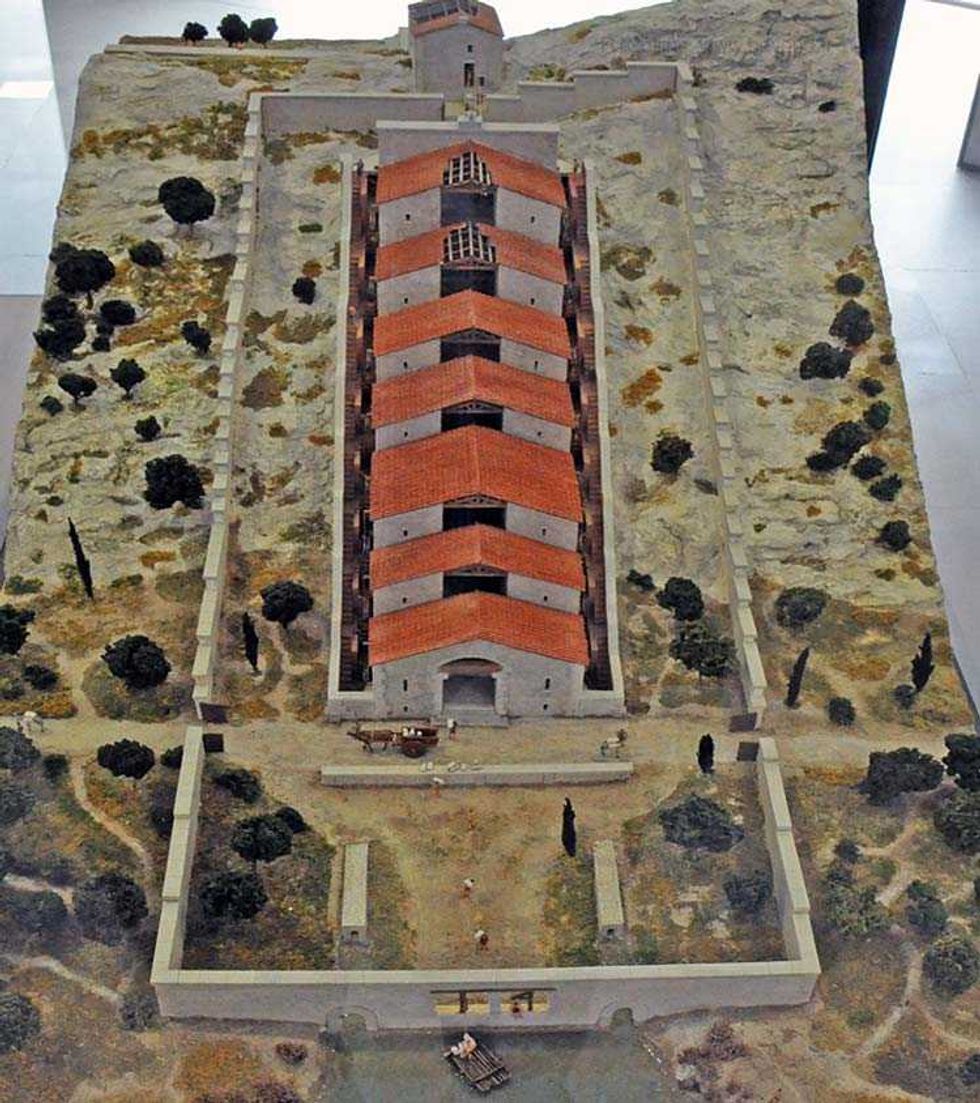

Un disegno che ricostruisce i 16 mulini in serie del sito industriale di Barbegal, nel Sud della Francia (Getty Images)

Situato a circa 8 km a nord di Arelate (odierna Arles), il sito archeologico di Barbegal ha riportato alla luce una fabbrica per la macinazione del grano che, secondo gli studiosi, era in grado di servire una popolazione di circa 25.000 persone. Ma la vera meraviglia è la tecnica applicata allo stabilimento, dove le macine erano mosse da 16 mulini ad acqua in serie. Il sito di Barbegal, costruito si ritiene attorno al 2° secolo dC, si trova ai piedi di una collina rocciosa piuttosto ripida, con un gradiente del 30% circa. Le grandi ruote erano disposte all’esterno degli edifici di fabbrica centrali, 8 per lato. Erano alimentate da due acquedotti che convergevano in un canale la cui portata era regolata da chiuse che permettevano di controllare il flusso idraulico.

Gli studi sui resti degli edifici, i cui muri perimetrali sono oggi ben visibili, hanno stabilito che l’impianto ha funzionato per almeno un secolo. La datazione è stata resa possibile dall’analisi dei resti delle ruote e dei canali di legno che portavano l’acqua alle pale. Anche questi ultimi erano stati perfettamente studiati, con la possibilità di regolarne l’inclinazione per ottimizzare la forza idraulica sulle ruote. La fabbrica era lunga 61 metri e larga 20, con una scala di passaggio tra un mulino e l’altro che la attraversava nel mezzo. Secondo le ipotesi a cui gli archeologi sono giunti studiando i resti dei mulini, il complesso di Barbegal avrebbe funzionato ciclicamente, con un’interruzione tra la fine dell’estate e l’autunno. Il fatto che questo periodo coincidesse con le partenze delle navi mercantili, ha fatto ritenere possibile che la produzione dei 16 mulini fosse dedicata alle derrate alimentari per i naviganti, che in quel periodo rifornivano le navi con scorte di pane a lunga conservazione per affrontare i lunghi mesi della navigazione commerciale.

Continua a leggereRiduci

Viktor Orbán durante la visita a Roma dove ha incontrato Giorgia Meloni (Ansa)

Francesca Albanese (Ansa)