Musica elettronica, invenzione italiana. Si chiamava Intonarumori

Le basi della musica sint-elettronica ebbero origine all'inizio del ventesimo secolo grazie al genio di Luigi Russolo, artista e compositore futurista. Inventò nel 1913 uno strumento in grado di riprodurre suoni artificiali, l'«intonarumori».

Chi ricorda la musica elettronica degli anni settanta e ottanta certamente ha ben presente il ruolo preponderante delle tastiere, meglio note come sintetizzatori. Gli effetti sonori "sintetici" ossia non esistenti in natura ma creati dall'elettronica, hanno avuto un ruolo primario in long playing e canzoni leggendarie. Basti pensare all'uso del sintetizzatore analogico Ems Vcs-3, che ha permesso di creare un concept album immortale datato 1973 come «The Dark Side of The Moon» dei Pink Floyd. Qualcuno certamente ricorderà i tappeti inconfondibili dei gruppi pop anni '80 generati dal mitico synth Yamaha DX-7, fino agli esperimenti digitali a 8 o 16 bit. In quegli anni caratterizzati dalla spinta all'innovazione permessa dallo sviluppo degli strumenti digitali molti ricorderanno una band inglese che nella musica elettronica fondava la propria anima creativa. Uno dei fondatori, Trevor Horn, aveva composto una hit che nel 1979 anticipò lo spirito del decennio successivo: Video killed the radio stars. Negli anni '80 Horn si unì artisticamente a Paul Morley e altri sessionmen formando gli «Art of Noise». Che tradotto in italiano significa «L'arte del rumore». Questo nome altro non era che un omaggio ad un compositore italiano al quale riconoscevano il merito di aver tracciato un secolo prima le basi della musica elettronica.

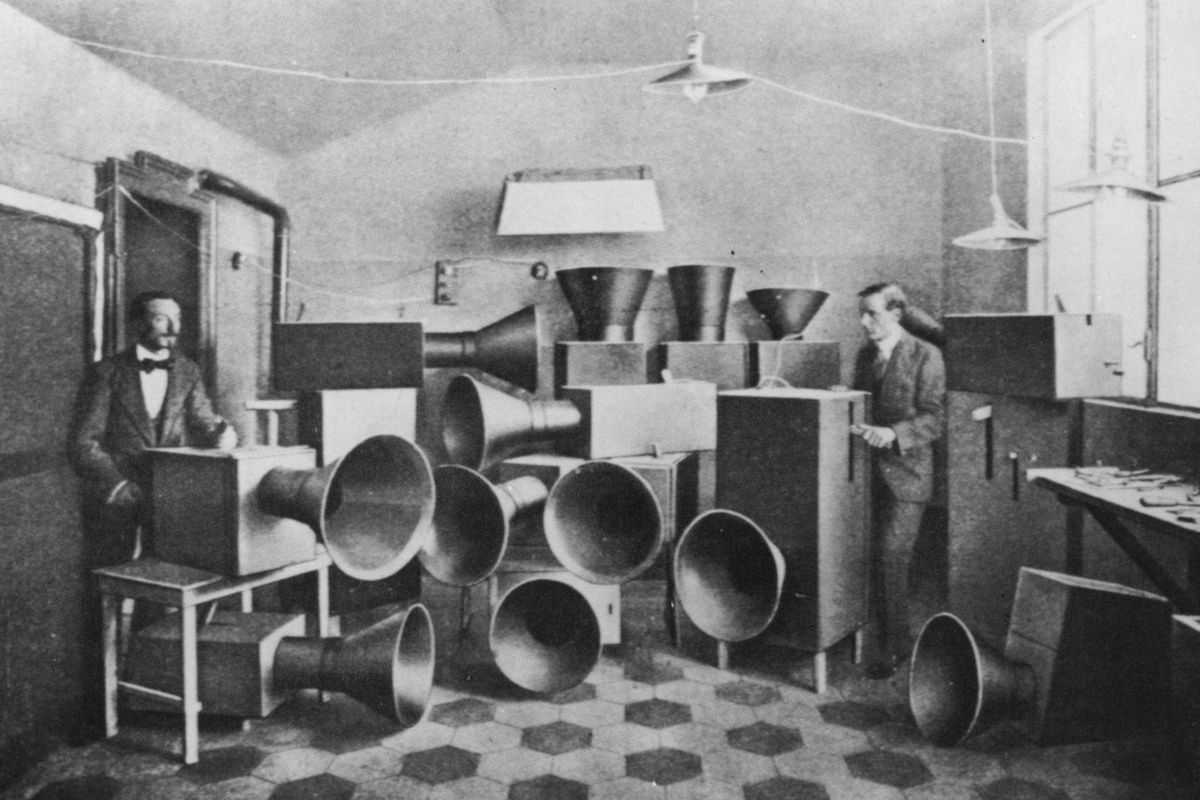

Tornati indietro di un secolo, ci troviamo a Modena nel 1913. Qui, in un laboratorio, due esponenti della corrente avanguardistica del futurismo lavoravano ad una macchina che riuscisse a riprodurre rumori di diversa natura e che soprattutto fosse in grado di modularli per includerli in una nuova concezione della musica orchestrale. Quei due artisti erano Luigi Russolo, nato nel 1885 a Portogruaro da una famiglia di musicisti e il suo amico Francesco Balilla Pratella, un compositore professionista. Entrambi intimi del fondatore del movimento futurista Filippo Tommaso Marinetti, studiarono a lungo un metodo per trasporre nella musica i dettami del manifesto del Futurismo.

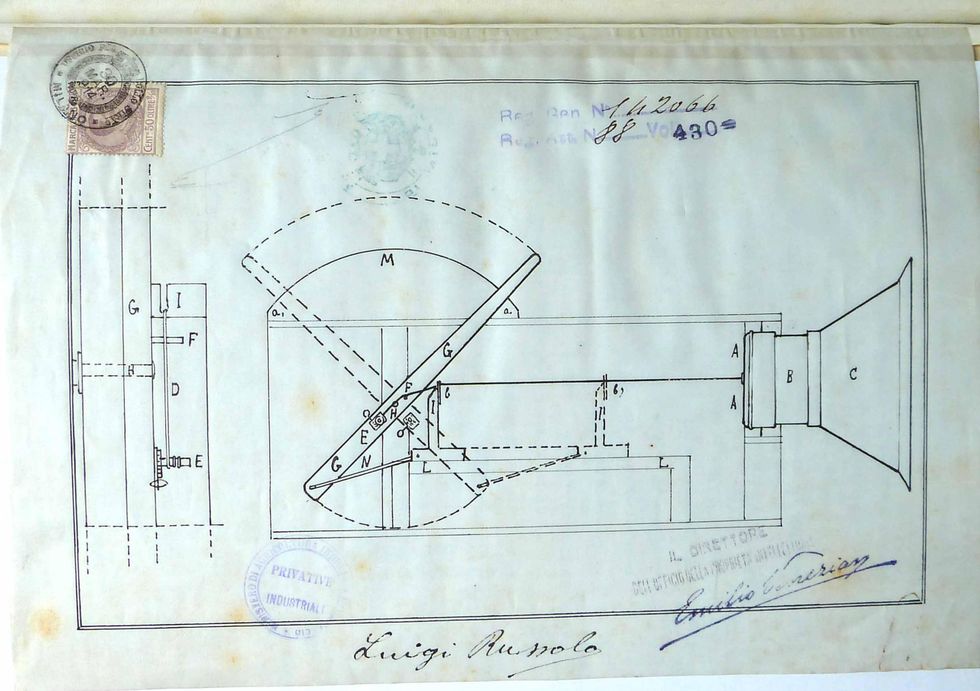

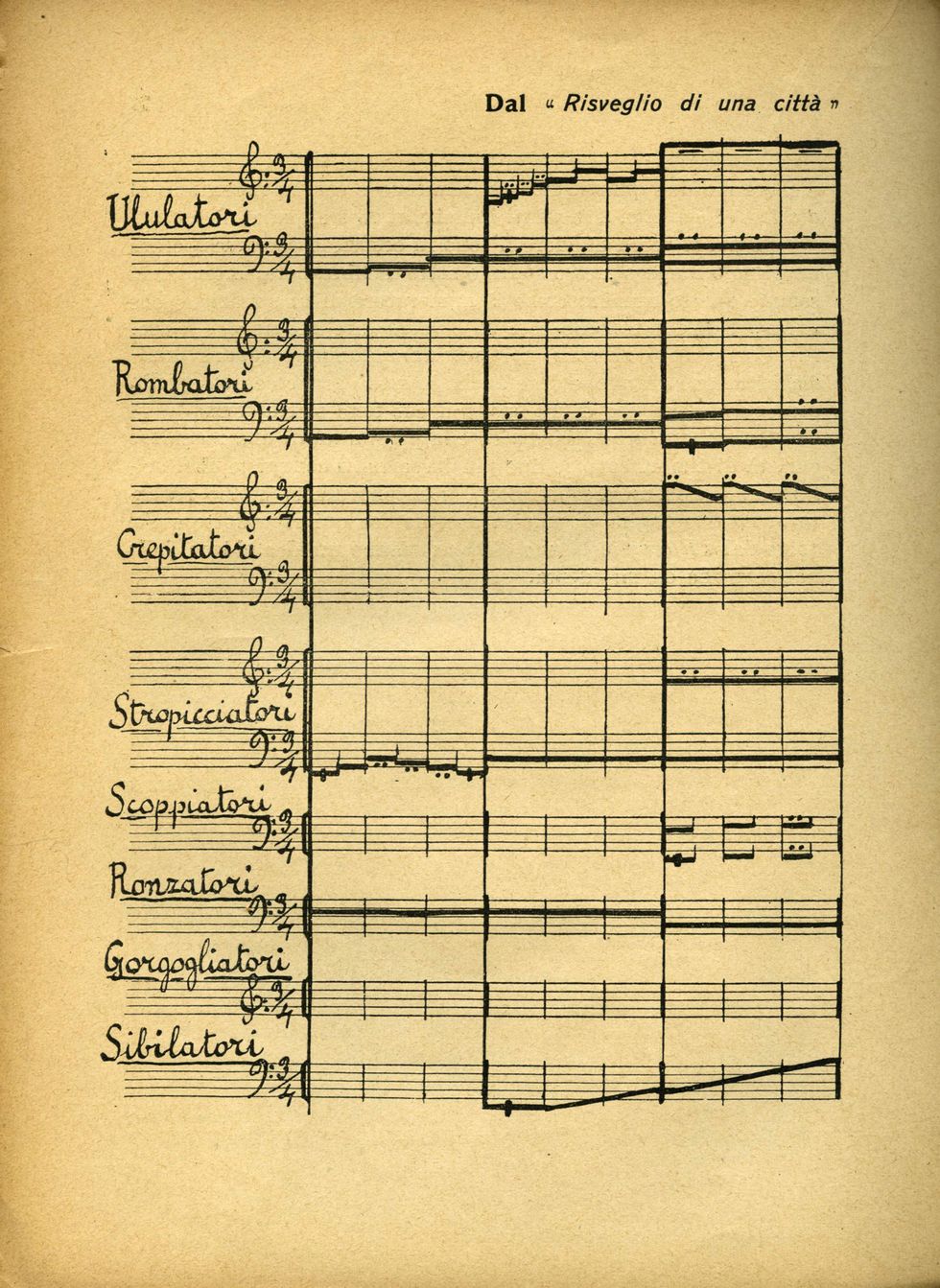

Futurismo come estrema propaggine del positivismo, come un suo sviluppo in senso letterario, culturale, artistico e politico, che dell'innovazione tecnico-scientifica faceva uno strumento di rivoluzione del linguaggio e della società e di tensione all'azione finalizzato allo stravolgimento dei costumi. Tutto ciò che era tradizionale e statico era vecchio e stantìo, da rinnovare con una tensione diretta verso il mondo del futuro, slegato dai canoni tradizionali. La musica non fece eccezione nella concezione dell'universo comunicativo dei futuristi. Per Luigi Russolo, accanto agli strumenti classici che componevano l'orchestra, avrebbe dovuto trovare spazio il rumore armonizzato, essenza della nuova civiltà dinamica, industriale, urbanizzata. Nessuno degli strumenti tradizionali avrebbe potuto ricreare il fragore di una città, quello dei motori di aeroplani e di automobili, o del frastuono cadenzato delle fabbriche. Solo un'invenzione, oggetto della tensione innovativa come sintesi materiale movimento fondato da Filippo Tommaso Marinetti, avrebbe potuto raggiungere lo scopo provocatorio della rottura degli schemi musicali tradizionali, dell'armonia e della melodia canoniche. All'epoca i pionieri futuristi non avevano dalla loro parte l'aiuto dell'elettronica, che oggi irrompe in ogni aspetto della vita quotidiana. Tuttavia le scienze della meccanica avevano raggiunto livelli avanzati, tali da potersi avvicinare potenzialmente all'idea di "virtuale e sintetico" per mezzo di meccanismi sempre più complessi e sofisticati. Tali conquiste, pensò Russolo, potevano essere applicate anche alla musica, che avrebbe così potuto includere sonorità nuove ed impossibili da riprodurre fino ad allora con gli strumenti musicali acustici dell'orchestra di fiati, corde, archi e percussioni. La sfida per Russolo era quella di potere dominare i rumori, determinarne la durata, la modulazione e il timbro. In poche parole, l'obiettivo era quello di riuscire ad intonare le tipologie dei diversi rumori rendendoli modulabili come in uno strumento musicale. Un compito tutt'altro che semplice, considerati i mezzi a disposizione puramente meccanici. L'artista di Portogruaro aveva a disposizione corde, ingranaggi, bulloni, legno e manovelle. Fu da questi elementi primari che nacque il primo sintetizzatore della storia, l'"Intonarumori". Inizialmente lo strumento era composto da più elementi, ognuno in grado di riprodurre una tipologia di rumore distinta. I suoni emessi dalle scatole in legno nelle quali erano montati ingranaggi, corde, lastre in metallo e altri oggetti meccanici progettati per riprodurre rumori simili a quelli della città futurista: divisi in categorie, comprendevano scoppiatori, crepitatori, gorgogliatori, frusciatori, ronzatori, sibilatori, ululatori, rombatori e stropicciatori. Inizialmente azionati singolarmente per mano del musicista che muoveva una manovella al lato della scatola, ogni intonarumori prevedeva l'amplificazione del suono attraverso un megafono conico in cartone o metallo. Ma la vera innovazione portata da Russolo fu la possibilità di modulare dinamica e timbro di ogni singolo rumore, caratteristica basilare ancora presente nei sintetizzatori moderni. Questa possibilità era garantita da una soluzione tecnica tanto semplice (vista al giorno d'oggi) quanto geniale. Mentre l'intensità (piano-forte) era regolata a seconda della forza esercitata sulla già citata manovella, l'intonazione (ossia la modulazione delle note) avveniva per mezzo di una leva posta sulla parte superiore della scatola che il musicista azionava con la mano sinistra. Spostando la leva avanti o indietro, il meccanismo variava la tensione di una corda che muovendosi su una scala graduata rendeva il suono più grave o acuto, seguendo una scala musicale enarmonica, vale a dire che a differenza di quella cromatica tipica degli strumenti d'orchestra tradizionale o di quella diatonica (tipica di alcuni strumenti come gli accordion), comprendeva intervalli di quarto di tono, una caratteristica degli strumenti più antichi ancora oggi presente nella musica tradizionale orientale.

Inizialmente, il primo esemplare di intonarumori presentava una certa complessità di azionamento a causa del frazionamento delle singole unità di rumori rappresentate da più di 20 suoni diversi. Più tardi Russolo concepirà l'evoluzione dello strumento in quello che verrà battezzato rumorarmonio. A differenza del primo intonarumori, quest'ultimo assomigliava sempre di più ad un sintetizzatore moderno, in quanto l'azionamento manuale dei controlli di volume, tono e modulazione erano concentrati in una sorta di consolle ed elettrificati. Il nuovo strumento, realizzato dal futurista veneto nel 1922, fu chiamato anche russolofono in omaggio al suo creatore.

L'invenzione di Luigi Russolo fu il mezzo per mettere in pratica la concezione futurista della musica che, senza bisogno di sottolinearlo, mirava allo sconvolgimento di tutti i canoni precedenti. L'artista fu autore del manifesto musicale "L'Arte dei Rumori" (1916), un excursus sull'evoluzione della musica nei secoli, il saggio che influenzò quasi un secolo più tardi gli Art Of Noise. Nel trattato vi è una visione dello sviluppo evolutivo della musica parallelo a quello degli strumenti. Se nell'antichità l'armonia era sconosciuta così come la complessità degli accordi (impossibili da modulare) dal canto gregoriano in poi furono stabiliti i canoni che evolveranno nella concezione moderna della scrittura musicale. Dalle semplici terzine base degli accordi, nacquero forme musicali sempre più complesse che comprendevano anche accordi dissonanti. La rottura degli schemi, secondo la teoria musicale di Russolo, doveva balzare ancora più avanti per adattarsi alla civiltà della rivoluzione industriale, delle macchine, degli aeroplani. Se la civiltà pre-industriale era caratterizzata dal silenzio a da archetipi musicali dominati dalla melodia, la musica del futuro doveva riprodurre il rumore includendolo nell'orchestra come un elemento fisso e caratterizzante la composizione musicale. Poco distante da quello che viene chiamato synth pad (o tappeto) creato dai sintetizzatori contemporanei, usati tanto nella musica elettronica quanto nel pop e nel rock.

Il suono originale dell'intonarumori di Luigi Russolo

L' eredità di Russolo nella musica elettronica: Ems Vcs-3

La determinazione di Russolo e dei futuristi fece sì che l'intonarumori e più tardi il rumorarmonio venissero presentati al pubblico nei teatri. Dopo una fugace dimostrazione di un singolo scoppiatore nel 1913 presso il teatro Storchi di Modena, Russolo decise di portare la sua invenzione e le sue composizioni all'appuntamento col grande pubblico, con l'intenzione di "svecchiarne" l'orecchio musicale. L'appuntamento fu al Teatro Dal Verme nel centro di Milano il 21 aprile 1914, dove Marinetti avrebbe presentato al pubblico dei melomani della tradizione operistica l'invenzione di Russolo. La serata fu caratterizzata dalla presenza dei più agguerriti loggionisti, mentre la platea rimase semideserta. Russolo per l'occasione presentò tre movimenti per orchestra e intonarumori: il risveglio di una città,"pranzo su una terrazza del Kursaal e convegno di automobili ed aeroplani. Non si udì quasi nulla dei suoni sintetici del nuovo strumento perchè il pubblico cominciò a fischiare, urlare ed imprecare contro i musicisti sul palco e nei confronti di Russolo che li dirigeva. A nulla valse la preghiera di Marinetti di risevare i fischi alla fine dell'esibizione per poterla portare a termine. Anzi, agli improperi seguì un lancio di ortaggi che fece degenerare la serata. Marinetti, in compagnia dei fondatori del futurismo Carrà e Boccioni affrontarono il pubblico rispondendo alle provocazioni scendendo dal palco e degenerando in una rissa a suon di pugni e calci, fino all'intervento dei Carabinieri. Ma la zuffa proseguì fuori dal teatro fino al ristorante Savini in galleria Vittorio Emanuele, che fu costretto ad abbassare le serrande fino a che, nella notte fonda, nel silenzio della città contrapposto al fragore dei tempi moderni amato dai futuristi, la rissa si placò. Russolo rimase infuriato, tanto che nei mesi successivi cercò la rivincita. Questa volta, nell'aprile del 1914 aspettò fuori dal Conservatorio un deputato di Treviglio, l'onorevole Cameroni. L'inventore del rumore armonizzato lo sfidò a causa di un articolo che era comparso firmato dal politico sul periodico "L'Italia" che ridicolizzava la musica futurista e i suoi autori. Cameroni prese un pugno in faccia mentre era a braccetto con la moglie e ne seguì una rissa che coinvolse più persone. Alle dinamiche a lungo studiate e applicate alla modulazione del rumore futurista fece seguito qualcosa di altrettanto dinamico come il suono prodotto da schiaffi e pugni.

Russolo non si diede per vinto e fino agli anni '30, con alterne fortune, portò la sua invenzione per i teatri d'Italia e persino a Parigi. Si spegnerà nel 1947 a Laveno, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore senza rendersi conto di quanto l'intonarumori avrebbe donato all'evoluzione della musica elettronica contemporanea.