True

2022-02-17

No alla droga, sì alla separazione giudici-pm

Con un giorno d’anticipo sul trentesimo anniversario di Mani Pulite, ieri la Corte costituzionale ha dato il via libera a cinque dei sei referendum sulla giustizia che non funziona, e contro lo strapotere della magistratura. La Consulta non ha ammesso quello sulla responsabilità diretta delle toghe. In primavera, tra il 15 aprile e il 15 giugno, gli italiani potranno quindi votare sui quesiti promossi nel 2021 dal Partito radicale, dalla Lega e da Forza Italia, firmati da 1,2 milioni di elettori e sostenuti da nove Regioni governate dal centrodestra.

La decisione della Consulta arriva pochi giorni dopo il varo del progetto di riforma della giustizia del ministro Marta Cartabia, che ha punti di contatto con alcuni dei referendum. Va detto, però, che i forti contrasti tra i partiti non consentono molto ottimismo su quel progetto: l’ombra dello stallo conferisce così ancora più importanza ai referendum, che potrebbero diventare l’ultima spiaggia per una riforma, in questa legislatura, e modificare in senso garantista almeno alcune anomalie della giustizia italiana. Va detto che il referendum respinto era anche quello dotato di maggior forza simbolica, e quindi destinato a favorire la partecipazione al voto: voleva dare al cittadino vittima di un errore giudiziario la possibilità di chiamare direttamente in causa il suo pm e il suo giudice, chiedendo il risarcimento a loro e non allo Stato, come invece accade ora. Giuliano Amato, presidente della Consulta, ieri ha spiegato che non è stato accolto perché «l’introduzione della responsabilità diretta avrebbe reso il referendum, più che abrogativo, innovativo». Di fatto, la Consulta ha finito per prendere le parti della magistratura sindacalizzata, che si opponeva al quesito contestando il rischio di paralizzare la giustizia, in quanto nessun magistrato avrebbe più osato fare fino in fondo il suo lavoro. Viene facile obiettare che medici e professionisti in genere sono esposti ogni giorno al rischio di pagare in sede civile per i loro errori, eppure lavorano. Resta il fatto che negli ultimi undici anni, grazie alle protezioni normative e di casta, sono stati processati «per dolo e colpa grave» appena 129 magistrati. I condannati sono stati otto in tutto. E a pagare per i loro errori è sempre stato lo Stato.

Il primo dei referendum accolti dalla Corte costituzionale punta alla separazione delle funzioni tra pm e giudici. I radicali hanno già organizzato questo referendum nel 2000 e nel 2013, senza mai raggiungere il quorum. Nel 2002 anche il governo di Silvio Berlusconi aveva proposto una separazione delle carriere che però fu bocciata per presunta incostituzionalità da Carlo Azeglio Ciampi. Al governo di Romano Prodi nel 2007 riuscì d’imporre un (inutile) tetto massimo di quattro passaggi tra funzioni inquirenti e giudicanti, un limite che (altrettanto inutilmente) la riforma Cartabia ora vorrebbe ridurre a due. I penalisti italiani, guidati da Gian Domenico Caiazza, sostengono che la separazione delle carriere è la vera e grande riforma della giustizia: la sola capace di conferire piena libertà ai giudici.

Il secondo referendum ammesso vuole limitare la custodia cautelare, che ogni anno colpisce almeno 1.000 innocenti. Oggi l’arresto è ammesso per i reati che prevedono più di cinque anni di reclusione e in presenza di tre condizioni di pericolo: la reiterazione del reato, la fuga e l’inquinamento delle prove. Se passasse questo referendum, la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione del reato resterebbe possibile per i soli reati più gravi, che contemplano «l’uso delle armi o di violenza». Va ricordato che l’Italia è tra gli Stati con più detenuti in attesa di giudizio: sono il 35,6%, contro una media europea del 23%.

Il terzo referendum punta ad abolire la legge Severino. Varata nel 2011, la norma - gradita ai grillini e all’ala più «manettara» del Pd - prende il nome dall’ex ministro Paola Severino e vieta ruoli parlamentari e di governo a chi è stato condannato in via definitiva a pene superiori ai due anni. Nel 2013, applicata retroattivamente, la legge fece decadere Berlusconi dal Senato. Da allora è al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Il quarto vorrebbe ridurre lo strapotere delle correnti delle toghe nel Consiglio superiore della magistratura, dove le correnti si muovono come gruppi di potere, spartendosi nomine e promozioni. Il referendum abrogherebbe la norma che organizza l’elezione dei membri togati del Csm in base a «liste di magistrati presentatori». È però ingenuo sperare che questo basti a tagliare le unghie alle correnti, che resterebbero comunque libere d’indirizzare il voto degli aderenti su liste di nomi. È lo stesso difetto che ha il sistema elettorale del Csm proposto dal ministro Cartabia. In Parlamento, Lega e Forza Italia insistono su una soluzione più drastica: il sorteggio.

Il quinto referendum riguarda i 26 «Consigli giudiziari territoriali», che in ogni distretto di Corte d’appello funzionano come piccoli Csm. Sono organismi tanto sconosciuti quanto importanti, perché creano le «tabelle di ruolo» in base alle quali i processi vengono affidati ai vari magistrati, e forniscono valutazioni al Csm su nomine e promozioni delle toghe. Dei Cgt fanno parte magistrati, avvocati e docenti universitari, ma le toghe sono sempre almeno due terzi del totale: a Milano, per esempio, sono 16, contro 12 tra avvocati e prof. Oggi nei Cgt avvocati e docenti, oltre a essere minoranza, votano solo quando si decide sulle tabelle di ruolo e non hanno diritto di parola. Il referendum vuole dare loro gli stessi poteri dei magistrati.

Ricordando che su alcune di queste materie esistono proposte di legge, ieri Amato ha detto che i referendum «non sono la soluzione». Probabilmente ha ragione. Ma decenni di paralisi della politica oggi li trasformano in una possibile via d’uscita. Forse l’unica rimasta.

Secondo schiaffo ai radicali, no al referendum cannabis: «Includeva pure la cocaina»

Una bocciatura radicale. E al tempo stesso un freno istituzionale alle fughe in avanti. Dopo l’inammissibilità del referendum sull’eutanasia, la Corte costituzionale annulla anche la richiesta di consultazione popolare sulla depenalizzazione della cannabis. Per i radicali di ogni ordine e grado è una Waterloo in 24 ore, alla quale si aggiunge un’imbarazzante tirata d’orecchi del neopresidente della Consulta, Giuliano Amato, che li ha invitati a «scrivere meglio i quesiti». Quello sulle droghe leggere è risultato non ammissibile perché «non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali».

I giudici si sono trovati davanti un quesito ambiguo, da prestigiatori del diritto. «Era articolato in tre sottoquesiti», ha messo il dito nella piaga il presidente, non senza malizia. «Il primo, relativo all’articolo 73 comma 1 della legge sulla droga, prevede che scompaia tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, ma la cannabis è alla tabella 2; la 1 e 3 includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo è sufficiente per farci violare obblighi internazionali plurimi che abbiamo e che sono un limite indiscutibile dei referendum. E ci portano a constatare l’inidoneità dello scopo perseguito». Un grossolano errore o i proponenti volevano liberalizzare pure la cocaina? Di sicuro, tentare di giocare alle tre carte con il dottor Sottile della prima Repubblica non può che rivelarsi un boomerang.

Sui temi etici la stagione dei referendum si conclude con la sonora sconfitta dei promotori, (l’Associazione Luca Coscioni, il fronte radicale e Miglio legale), del leader storico Marco Cappato, e soprattutto delle forze politiche che li sostenevano nella speranza di bypassare il Parlamento: Pd, Movimento 5 stelle, +Europa ed estrema sinistra avevano colorato di rosso i quesiti e si aspettavano una rispettosa genuflessione che non è avvenuta. Sicura del successo, la ministra grillina Fabiana Dadone (Politiche giovanili) pochi mesi fa aveva organizzato una passerella governativa a Genova per promuovere l’inno alla droga libera con interventi quasi a senso unico. Quella «Conferenza nazionale sulle dipendenze» aveva la leggerezza presunta di uno spinello e la colonna sonora di Woodstock. Riccardo Magi, presidente di +Europa, è convinto che questa sentenza sia «un colpo durissimo per la democrazia in Italia» e contesta la ricostruzione sui commi. Semplicemente, siamo riemersi dagli anni Settanta.

«Nessuno ha cercato il pelo nell’uovo», ha spiegato in una inusuale conferenza stampa il presidente Amato. Quei quesiti (eutanasia e cannabis) non stavano in piedi e non si potevano non bocciare. Quest’ultimo avrebbe provocato una valanga internazionale: gli adepti del progressismo dei desideri si dimenticano sempre di ricordare che le droghe leggere sono illegali in Germania, Francia, Inghilterra, Irlanda, Grecia. E che nell’Olanda, portata ad esempio di paradiso delle libertà, la vendita della marijuana è consentita in luoghi autorizzati. Tutto il resto è spaccio, tranne la detenzione per uso personale non punibile (come in Italia).

Giorgia Meloni ha esultato per la decisione della Consulta. «La considero una vittoria nella battaglia in difesa della vita, che non ha colore politico. Il pensiero va alle tante vittime della droga è alle loro famiglie». In attesa del verdetto davanti alla Corte costituzionale, è andato in onda un siparietto polemico fra Matteo Salvini e Antonella Soldo. Sollecitato dalla leader del comitato promotore del referendum sulla cannabis, il numero uno della Lega ha risposto: «Sono contro la coltivazione, la distribuzione e l’utilizzo di ogni genere di droga. Lei è libera di farsi le canne, io no».

Il clima era e rimane rovente su un tema parecchio dibattuto nel Paese. A questo proposito, Amato ha trovato il modo di rimproverare il Parlamento: «I conflitti valoriali sono oggi i più importanti nella nostra società. E sono quelli davanti ai quali ci dividiamo. Il nostro Parlamento, troppo impegnato ad affrontare temi tecnici ed economici, si occupa poco dei temi etici, non crea piattaforme comuni che pure potrebbero prendere forma anche dopo aspre discussioni. Se questi argomenti escono dall’ordine del giorno, si crea un dissenso profondo all’interno del Paese, corrosivo del tessuto comune fra politica e società».

Riguardo alle droghe leggere il solco rimane profondo. Le ragioni libertarie del «vietato vietare» (parola d’ordine che arriva a noi direttamente dal Sessantotto) vengono smantellate da chi lavora sul campo, da chi sta dedicando la vita a combattere le tossicodipendenze con passione e competenza. Come Antonio Boschini, direttore sanitario di San Patrignano, comunità che in 43 anni ha salvato più di 26.000 ragazzi dalla droga. «Sono contrario a ogni legalizzazione, 98 giovani su 100 passati all’eroina o alla cocaina hanno cominciato con la cannabis. Senza contare le patologie psichiatriche derivanti da quello che qualcuno definisce un passatempo». Sarebbe semplicistico ridurre tutto alla fenomenologia dello spinello. Conclude Boschini: «Poi c’è la degenerazione culturale. Se una droga è legale significa che non fa male. Bel messaggio per gli adolescenti, i più fragili ed esposti».

Salvini esulta assieme a Forza Italia. Restano le distanze con la Meloni

Se il no della Consulta all’ammissibilità del referendum su eutanasia e cannabis ha suscitato reazioni eguali e contrarie di centrodestra e centrosinistra, il sì a quasi tutti quelli sulla giustizia presenta un quadro politicamente più frastagliato.

Ovvia l’euforia della Lega, che ha raccolto le firme sui quesiti assieme ai radicali: è stato lo stesso segretario del Carroccio, Matteo Salvini, a esultare per l’esito positivo di cinque dei sei quesiti sulla giustizia, twittando in tempo record «Vittoria!» e rallegrandosi del fatto che in primavera sarà il popolo a esprimersi su questioni delicate e irrisolte da tanti anni. In serata, dopo aver ascoltato le parole del presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, il leader leghista ha dato appuntamento ai cronisti davanti al Palazzo della Consulta (come aveva già fatto martedì) e ha parlato di «bellissima giornata per l’Italia, non per la Lega», di un «passo in avanti per milioni di italiani in attesa di giudizio» e di separazione delle carriere come «atto di civiltà». Resta il dato politico della divisione all’interno del centrodestra, che per giunta cade nel momento di massima difficoltà nei rapporti tra Giorgia Meloni e Salvini. Dei quesiti sulla giustizia avallati dalla Consulta, infatti, solo due saranno sostenuti da Fratelli d’Italia, e cioè quello sulla separazione delle carriere e quello sulla modifica dell’elezione del Csm. Per gli altri, vale a dire la revisione della legge Severino nella parte relativa agli amministratori locali (accolta in modo positivo anche dai diretti interessati) e la limitazione dell’uso della custodia cautelare, Fdi ha fatto sapere di non essere d’accordo, facendo coerentemente seguito alla scelta a suo tempo di non appoggiare la raccolta delle firme. Un elemento su cui Salvini, interpellato dai cronisti, non ha glissato: «Mi aspetto i no dei 5 stelle e della sinistra», ha dichiarato, «ma su questo un centrodestra garantista può nascere. Non ho tempo per le polemiche, festeggiamo quello che il centrodestra non è riuscito a fare in 30 anni». A dirla tutta, non mancano settori del partito di Salvini in cui permane una certa tiepidezza sull’allentamento della custodia cautelare, ma sono destinati a rimanere sottotraccia.

L’ok ai cinque quesiti è stato accolto positivamente anche dentro Forza Italia, che aveva aderito energicamente alla raccolta delle firme. Sia Lega che Fi (con l’aggiunta di Iv) non fanno mistero di intendere i referendum anche come un modo per fare pressione e per indirizzare la riforma della giustizia portata dal ministro Marta Cartabia in Parlamento: per il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, infatti, «sono percorsi diversi e non alternativi».

Preoccupato il M5s, sostanzialmente contrario ai referendum, e tanto per cambiare diviso il Pd, dove convivono da sempre un’area più vicina alle toghe e sensibile anche alle rivendicazioni più corporative, e una più riformista. Da questa è emerso il punto di vista dell’ex renziano ed ex capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, che ha parlato di «bella sveglia per il Parlamento». Arrivato nella serata di ieri, a completare il quadro, il no dei giudici costituzionali anche sul controverso referendum sulla cannabis legale, la battaglia più aspra sarà quella in Parlamento sulle questioni etiche: l’esame del testo sul suicidio assistito, dopo i primi rinvii, entrerà infatti nel vivo proprio in queste ore.

Continua a leggereRiduci

La Consulta non ammette il referendum per liberalizzare la cannabis («nascondeva pure la legalizzazione della coca») e quello sulla responsabilità civile delle toghe. Via libera invece agli altri quesiti sulla giustizia per limitare lo strapotere della magistratura e il peso delle sue correnti nel Csm. Che la riforma Cartabia non riesce a intaccare.Giuliano Amato bacchetta i promotori: «I riferimenti alle droghe pesanti violavano obblighi internazionali». Poi il richiamo al Parlamento: «Pensi ai temi etici». Festeggia Fdi.Matteo Salvini esulta insieme a Forza Italia, ma restano le distanze con Fdi: «No alle polemiche, può nascere un centrodestra garantista».Lo speciale contiene tre articoli.Con un giorno d’anticipo sul trentesimo anniversario di Mani Pulite, ieri la Corte costituzionale ha dato il via libera a cinque dei sei referendum sulla giustizia che non funziona, e contro lo strapotere della magistratura. La Consulta non ha ammesso quello sulla responsabilità diretta delle toghe. In primavera, tra il 15 aprile e il 15 giugno, gli italiani potranno quindi votare sui quesiti promossi nel 2021 dal Partito radicale, dalla Lega e da Forza Italia, firmati da 1,2 milioni di elettori e sostenuti da nove Regioni governate dal centrodestra. La decisione della Consulta arriva pochi giorni dopo il varo del progetto di riforma della giustizia del ministro Marta Cartabia, che ha punti di contatto con alcuni dei referendum. Va detto, però, che i forti contrasti tra i partiti non consentono molto ottimismo su quel progetto: l’ombra dello stallo conferisce così ancora più importanza ai referendum, che potrebbero diventare l’ultima spiaggia per una riforma, in questa legislatura, e modificare in senso garantista almeno alcune anomalie della giustizia italiana. Va detto che il referendum respinto era anche quello dotato di maggior forza simbolica, e quindi destinato a favorire la partecipazione al voto: voleva dare al cittadino vittima di un errore giudiziario la possibilità di chiamare direttamente in causa il suo pm e il suo giudice, chiedendo il risarcimento a loro e non allo Stato, come invece accade ora. Giuliano Amato, presidente della Consulta, ieri ha spiegato che non è stato accolto perché «l’introduzione della responsabilità diretta avrebbe reso il referendum, più che abrogativo, innovativo». Di fatto, la Consulta ha finito per prendere le parti della magistratura sindacalizzata, che si opponeva al quesito contestando il rischio di paralizzare la giustizia, in quanto nessun magistrato avrebbe più osato fare fino in fondo il suo lavoro. Viene facile obiettare che medici e professionisti in genere sono esposti ogni giorno al rischio di pagare in sede civile per i loro errori, eppure lavorano. Resta il fatto che negli ultimi undici anni, grazie alle protezioni normative e di casta, sono stati processati «per dolo e colpa grave» appena 129 magistrati. I condannati sono stati otto in tutto. E a pagare per i loro errori è sempre stato lo Stato. Il primo dei referendum accolti dalla Corte costituzionale punta alla separazione delle funzioni tra pm e giudici. I radicali hanno già organizzato questo referendum nel 2000 e nel 2013, senza mai raggiungere il quorum. Nel 2002 anche il governo di Silvio Berlusconi aveva proposto una separazione delle carriere che però fu bocciata per presunta incostituzionalità da Carlo Azeglio Ciampi. Al governo di Romano Prodi nel 2007 riuscì d’imporre un (inutile) tetto massimo di quattro passaggi tra funzioni inquirenti e giudicanti, un limite che (altrettanto inutilmente) la riforma Cartabia ora vorrebbe ridurre a due. I penalisti italiani, guidati da Gian Domenico Caiazza, sostengono che la separazione delle carriere è la vera e grande riforma della giustizia: la sola capace di conferire piena libertà ai giudici.Il secondo referendum ammesso vuole limitare la custodia cautelare, che ogni anno colpisce almeno 1.000 innocenti. Oggi l’arresto è ammesso per i reati che prevedono più di cinque anni di reclusione e in presenza di tre condizioni di pericolo: la reiterazione del reato, la fuga e l’inquinamento delle prove. Se passasse questo referendum, la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione del reato resterebbe possibile per i soli reati più gravi, che contemplano «l’uso delle armi o di violenza». Va ricordato che l’Italia è tra gli Stati con più detenuti in attesa di giudizio: sono il 35,6%, contro una media europea del 23%. Il terzo referendum punta ad abolire la legge Severino. Varata nel 2011, la norma - gradita ai grillini e all’ala più «manettara» del Pd - prende il nome dall’ex ministro Paola Severino e vieta ruoli parlamentari e di governo a chi è stato condannato in via definitiva a pene superiori ai due anni. Nel 2013, applicata retroattivamente, la legge fece decadere Berlusconi dal Senato. Da allora è al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.Il quarto vorrebbe ridurre lo strapotere delle correnti delle toghe nel Consiglio superiore della magistratura, dove le correnti si muovono come gruppi di potere, spartendosi nomine e promozioni. Il referendum abrogherebbe la norma che organizza l’elezione dei membri togati del Csm in base a «liste di magistrati presentatori». È però ingenuo sperare che questo basti a tagliare le unghie alle correnti, che resterebbero comunque libere d’indirizzare il voto degli aderenti su liste di nomi. È lo stesso difetto che ha il sistema elettorale del Csm proposto dal ministro Cartabia. In Parlamento, Lega e Forza Italia insistono su una soluzione più drastica: il sorteggio.Il quinto referendum riguarda i 26 «Consigli giudiziari territoriali», che in ogni distretto di Corte d’appello funzionano come piccoli Csm. Sono organismi tanto sconosciuti quanto importanti, perché creano le «tabelle di ruolo» in base alle quali i processi vengono affidati ai vari magistrati, e forniscono valutazioni al Csm su nomine e promozioni delle toghe. Dei Cgt fanno parte magistrati, avvocati e docenti universitari, ma le toghe sono sempre almeno due terzi del totale: a Milano, per esempio, sono 16, contro 12 tra avvocati e prof. Oggi nei Cgt avvocati e docenti, oltre a essere minoranza, votano solo quando si decide sulle tabelle di ruolo e non hanno diritto di parola. Il referendum vuole dare loro gli stessi poteri dei magistrati. Ricordando che su alcune di queste materie esistono proposte di legge, ieri Amato ha detto che i referendum «non sono la soluzione». Probabilmente ha ragione. Ma decenni di paralisi della politica oggi li trasformano in una possibile via d’uscita. Forse l’unica rimasta.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/referendum-droga-separazione-giudici-pm-2656699417.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="secondo-schiaffo-ai-radicali-no-al-referendum-cannabis-includeva-pure-la-cocaina" data-post-id="2656699417" data-published-at="1645087289" data-use-pagination="False"> Secondo schiaffo ai radicali, no al referendum cannabis: «Includeva pure la cocaina» Una bocciatura radicale. E al tempo stesso un freno istituzionale alle fughe in avanti. Dopo l’inammissibilità del referendum sull’eutanasia, la Corte costituzionale annulla anche la richiesta di consultazione popolare sulla depenalizzazione della cannabis. Per i radicali di ogni ordine e grado è una Waterloo in 24 ore, alla quale si aggiunge un’imbarazzante tirata d’orecchi del neopresidente della Consulta, Giuliano Amato, che li ha invitati a «scrivere meglio i quesiti». Quello sulle droghe leggere è risultato non ammissibile perché «non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali». I giudici si sono trovati davanti un quesito ambiguo, da prestigiatori del diritto. «Era articolato in tre sottoquesiti», ha messo il dito nella piaga il presidente, non senza malizia. «Il primo, relativo all’articolo 73 comma 1 della legge sulla droga, prevede che scompaia tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, ma la cannabis è alla tabella 2; la 1 e 3 includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo è sufficiente per farci violare obblighi internazionali plurimi che abbiamo e che sono un limite indiscutibile dei referendum. E ci portano a constatare l’inidoneità dello scopo perseguito». Un grossolano errore o i proponenti volevano liberalizzare pure la cocaina? Di sicuro, tentare di giocare alle tre carte con il dottor Sottile della prima Repubblica non può che rivelarsi un boomerang. Sui temi etici la stagione dei referendum si conclude con la sonora sconfitta dei promotori, (l’Associazione Luca Coscioni, il fronte radicale e Miglio legale), del leader storico Marco Cappato, e soprattutto delle forze politiche che li sostenevano nella speranza di bypassare il Parlamento: Pd, Movimento 5 stelle, +Europa ed estrema sinistra avevano colorato di rosso i quesiti e si aspettavano una rispettosa genuflessione che non è avvenuta. Sicura del successo, la ministra grillina Fabiana Dadone (Politiche giovanili) pochi mesi fa aveva organizzato una passerella governativa a Genova per promuovere l’inno alla droga libera con interventi quasi a senso unico. Quella «Conferenza nazionale sulle dipendenze» aveva la leggerezza presunta di uno spinello e la colonna sonora di Woodstock. Riccardo Magi, presidente di +Europa, è convinto che questa sentenza sia «un colpo durissimo per la democrazia in Italia» e contesta la ricostruzione sui commi. Semplicemente, siamo riemersi dagli anni Settanta. «Nessuno ha cercato il pelo nell’uovo», ha spiegato in una inusuale conferenza stampa il presidente Amato. Quei quesiti (eutanasia e cannabis) non stavano in piedi e non si potevano non bocciare. Quest’ultimo avrebbe provocato una valanga internazionale: gli adepti del progressismo dei desideri si dimenticano sempre di ricordare che le droghe leggere sono illegali in Germania, Francia, Inghilterra, Irlanda, Grecia. E che nell’Olanda, portata ad esempio di paradiso delle libertà, la vendita della marijuana è consentita in luoghi autorizzati. Tutto il resto è spaccio, tranne la detenzione per uso personale non punibile (come in Italia). Giorgia Meloni ha esultato per la decisione della Consulta. «La considero una vittoria nella battaglia in difesa della vita, che non ha colore politico. Il pensiero va alle tante vittime della droga è alle loro famiglie». In attesa del verdetto davanti alla Corte costituzionale, è andato in onda un siparietto polemico fra Matteo Salvini e Antonella Soldo. Sollecitato dalla leader del comitato promotore del referendum sulla cannabis, il numero uno della Lega ha risposto: «Sono contro la coltivazione, la distribuzione e l’utilizzo di ogni genere di droga. Lei è libera di farsi le canne, io no». Il clima era e rimane rovente su un tema parecchio dibattuto nel Paese. A questo proposito, Amato ha trovato il modo di rimproverare il Parlamento: «I conflitti valoriali sono oggi i più importanti nella nostra società. E sono quelli davanti ai quali ci dividiamo. Il nostro Parlamento, troppo impegnato ad affrontare temi tecnici ed economici, si occupa poco dei temi etici, non crea piattaforme comuni che pure potrebbero prendere forma anche dopo aspre discussioni. Se questi argomenti escono dall’ordine del giorno, si crea un dissenso profondo all’interno del Paese, corrosivo del tessuto comune fra politica e società». Riguardo alle droghe leggere il solco rimane profondo. Le ragioni libertarie del «vietato vietare» (parola d’ordine che arriva a noi direttamente dal Sessantotto) vengono smantellate da chi lavora sul campo, da chi sta dedicando la vita a combattere le tossicodipendenze con passione e competenza. Come Antonio Boschini, direttore sanitario di San Patrignano, comunità che in 43 anni ha salvato più di 26.000 ragazzi dalla droga. «Sono contrario a ogni legalizzazione, 98 giovani su 100 passati all’eroina o alla cocaina hanno cominciato con la cannabis. Senza contare le patologie psichiatriche derivanti da quello che qualcuno definisce un passatempo». Sarebbe semplicistico ridurre tutto alla fenomenologia dello spinello. Conclude Boschini: «Poi c’è la degenerazione culturale. Se una droga è legale significa che non fa male. Bel messaggio per gli adolescenti, i più fragili ed esposti». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/referendum-droga-separazione-giudici-pm-2656699417.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="salvini-esulta-assieme-a-forza-italia-restano-le-distanze-con-la-meloni" data-post-id="2656699417" data-published-at="1645087289" data-use-pagination="False"> Salvini esulta assieme a Forza Italia. Restano le distanze con la Meloni Se il no della Consulta all’ammissibilità del referendum su eutanasia e cannabis ha suscitato reazioni eguali e contrarie di centrodestra e centrosinistra, il sì a quasi tutti quelli sulla giustizia presenta un quadro politicamente più frastagliato. Ovvia l’euforia della Lega, che ha raccolto le firme sui quesiti assieme ai radicali: è stato lo stesso segretario del Carroccio, Matteo Salvini, a esultare per l’esito positivo di cinque dei sei quesiti sulla giustizia, twittando in tempo record «Vittoria!» e rallegrandosi del fatto che in primavera sarà il popolo a esprimersi su questioni delicate e irrisolte da tanti anni. In serata, dopo aver ascoltato le parole del presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, il leader leghista ha dato appuntamento ai cronisti davanti al Palazzo della Consulta (come aveva già fatto martedì) e ha parlato di «bellissima giornata per l’Italia, non per la Lega», di un «passo in avanti per milioni di italiani in attesa di giudizio» e di separazione delle carriere come «atto di civiltà». Resta il dato politico della divisione all’interno del centrodestra, che per giunta cade nel momento di massima difficoltà nei rapporti tra Giorgia Meloni e Salvini. Dei quesiti sulla giustizia avallati dalla Consulta, infatti, solo due saranno sostenuti da Fratelli d’Italia, e cioè quello sulla separazione delle carriere e quello sulla modifica dell’elezione del Csm. Per gli altri, vale a dire la revisione della legge Severino nella parte relativa agli amministratori locali (accolta in modo positivo anche dai diretti interessati) e la limitazione dell’uso della custodia cautelare, Fdi ha fatto sapere di non essere d’accordo, facendo coerentemente seguito alla scelta a suo tempo di non appoggiare la raccolta delle firme. Un elemento su cui Salvini, interpellato dai cronisti, non ha glissato: «Mi aspetto i no dei 5 stelle e della sinistra», ha dichiarato, «ma su questo un centrodestra garantista può nascere. Non ho tempo per le polemiche, festeggiamo quello che il centrodestra non è riuscito a fare in 30 anni». A dirla tutta, non mancano settori del partito di Salvini in cui permane una certa tiepidezza sull’allentamento della custodia cautelare, ma sono destinati a rimanere sottotraccia. L’ok ai cinque quesiti è stato accolto positivamente anche dentro Forza Italia, che aveva aderito energicamente alla raccolta delle firme. Sia Lega che Fi (con l’aggiunta di Iv) non fanno mistero di intendere i referendum anche come un modo per fare pressione e per indirizzare la riforma della giustizia portata dal ministro Marta Cartabia in Parlamento: per il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, infatti, «sono percorsi diversi e non alternativi». Preoccupato il M5s, sostanzialmente contrario ai referendum, e tanto per cambiare diviso il Pd, dove convivono da sempre un’area più vicina alle toghe e sensibile anche alle rivendicazioni più corporative, e una più riformista. Da questa è emerso il punto di vista dell’ex renziano ed ex capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, che ha parlato di «bella sveglia per il Parlamento». Arrivato nella serata di ieri, a completare il quadro, il no dei giudici costituzionali anche sul controverso referendum sulla cannabis legale, la battaglia più aspra sarà quella in Parlamento sulle questioni etiche: l’esame del testo sul suicidio assistito, dopo i primi rinvii, entrerà infatti nel vivo proprio in queste ore.

Carlo Conti (Ansa)

Niente male. Anzi, molto bene: è la prima volta che un conduttore di questa importanza e in una situazione tanto esposta come il più nazional popolare degli eventi manifesta la propria appartenenza cristiana. Sì, in passato, di qualcuno si è potuto intuirla. Dello stesso Baudo, per esempio. Ma forse, nel suo caso, si trattava soprattutto di un riferimento politico e partitico. Poi qualcuno ricorderà il segno della croce fatto da Amadeus in cima alla scala dell’Ariston prima di iniziare una delle sue conduzioni. Ma sembrava essere più che altro un gesto scaramantico. Conti no, ha rivelato spontaneamente un tratto del suo essere. E, comunque, pur senza enfatizzarla, una certa sensibilità era affiorata anche quando, nel 2015, aveva ospitato Sammy Basso, affetto da progeria o, l’anno dopo, quando aveva concesso il palco dell’Ariston al maestro e compositore Ezio Bosso che sulle note di Following a bird aveva commosso il pubblico.

Ora gli osservatori più occhiuti saranno pronti a lamentare il Festival confessionale. Già le conferenze stampa sono una palestra di puntiglio critico. Alcuni colleghi si adoperano per scovare le pressioni del palazzo. Il premier alla serata inaugurale, il caso del comico Andrea Pucci. Conti scansa, smorza, spegne i focolai. Parole d’ordine «serenità e leggerezza». Non a caso Laura Pausini si è lasciata convincere alla co-conduzione da Carlotan, Carlo più Lexotan. Il mondo è pieno di guerre e al Festival ci accontentiamo delle canzonette, moraleggia qualcuno, mentre per esempio, uno come Bruce Springsteen prende posizione contro la politica autoritaria. Conti cita Gianna Pratesi, 105 anni all’anagrafe, invitata per ricordare ieri sera la prima volta che andò a votare subito dopo la guerra. E i partigiani e chi ha combattuto ed è morto per liberare l’Italia dalla dittatura nazifascista: «Ci hanno dato questa Repubblica che ci permette di godere della musica e di un Festival come questo. Il mio auspicio è che tutti i Paesi del mondo, dove c’è la guerra, possano avere il loro Festival di Sanremo». «Sanremo», sottolinea, «non deve essere fatto di due ore e mezzo di proclami, secondo me, ma se sottotraccia c’è qualche riflessione che ci porta a ragionare forse può risultare ancora più forte».

Si sente pressato dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ha fatto un appello per concedere a Pucci uno spazio riparatore? «Rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto», è la replica. «Ho chiesto a Pucci se volesse mandare un videomessaggio scherzoso, ma non se la sente. Non posso certo obbligare nessuno a fare qualcosa contro la sua volontà». Soddisfatto della «cortese ed esaustiva risposta», La Russa rinnova la stima per il conduttore augurandogli «un grande successo per questo Festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po’ tutti. Senza nulla togliere alle cose più importanti».

Se un filo di preoccupazione increspa i pensieri di Conti è quello degli ascolti. «Ma come non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se i risultati non saranno positivi... anche perché tutto sommato devo battere me stesso. Sono fatto così. Mi presenterei qui con lo stesso spirito. Lo scenario è diverso», aggiunge, «ci siamo spostati di due settimane, i competitor sono diversi, e ci sono le partite di calcio...». Stamattina, il verdetto.

Continua a leggereRiduci

«Il signore delle mosche» (Sky)

Invece, Golding lo ha dato alle stampe nel 1954, vergando pagine tanto perfette da risuonare, ancora oggi, senza bisogno alcuno che uno sceneggiatore vi rimetta mano. Perciò, Thorne, responsabile dell'ultimo adattamento televisivo dell'opera, si è ben guardato dal cambiarne la trama. L'autore, che attraverso Adolescence ha dimostrato di sapere interpretare con tanta delicatezza quanta efficacia le fragilità dei ragazzini, ha ripercorso minuziosamente la storia, così come Golding l'ha tracciata. Gli anni Cinquanta, uno schianto aereo, un'intera scolaresca britannica precipitata, sola e spaurita, su un'isola al largo dell'Oceano Pacifico. E poi la lotta per la sopravvivenza, una lotta animale, intrinseca all'essere umano, senza riguardo per l'età o l'esperienza di mondo.

Il signore delle mosche, nei quattro episodi al debutto su Sky dalla prima serata di domenica 22 febbraio, torna al 1954, allo sgomento che quella pubblicazione aveva saputo suscitare. E, a tratti, lo ripropone, unendo alle parole la forza delle immagini.La serie televisiva, voluta dalla Bbc e presentata in anteprima alla scorsa Berlinale, comincia in medias res, dallo schianto e dal tentativo, immediato, di darsi un ordine. L'ordine di bambini per nulla avvezzi alle cose dei grandi, l'ordine del buon senso. Ralph e Piggy, più morigerati di altri compagni, l'avrebbero voluto così: una placida catena di montaggio, volta ad assegnare a ciascun superstite un compito, facilitando la convivenza e la costruzione, seppur embrionale, di una società. Jack, però, ragazzo del coro, a questa uguaglianza mite non ha voluto uniformarsi. Avrebbe comandato da solo, dispotico nel suo corpo acerbo. Sarebbe stato non re, ma dittatore. Ed è allora, sulla decisione arbitraria di un solo ragazzo, che Golding ha costruito il suo romanzo e dato forma alla sua tesi, quella per cui nulla è salvabile nell'uomo.

Il signore delle mosche, pur popolato di bambini, racconta ancora oggi di una diffidenza quasi ancestrale, ben oltre l'homo homini lupus di hobbesiana memoria. Sono paure senza basi di realtà, egoismi, un istinto malsano di sopravvivenza ad emergere, distruggendo quel nucleo che tanto potenziale avrebbe potuto avere. Distruggendo, anche, l'innocenza dei bambini, tanto fra le pagine del romanzo, quanto negli episodi, pochi e ben fatti, della serie televisiva.

Continua a leggereRiduci

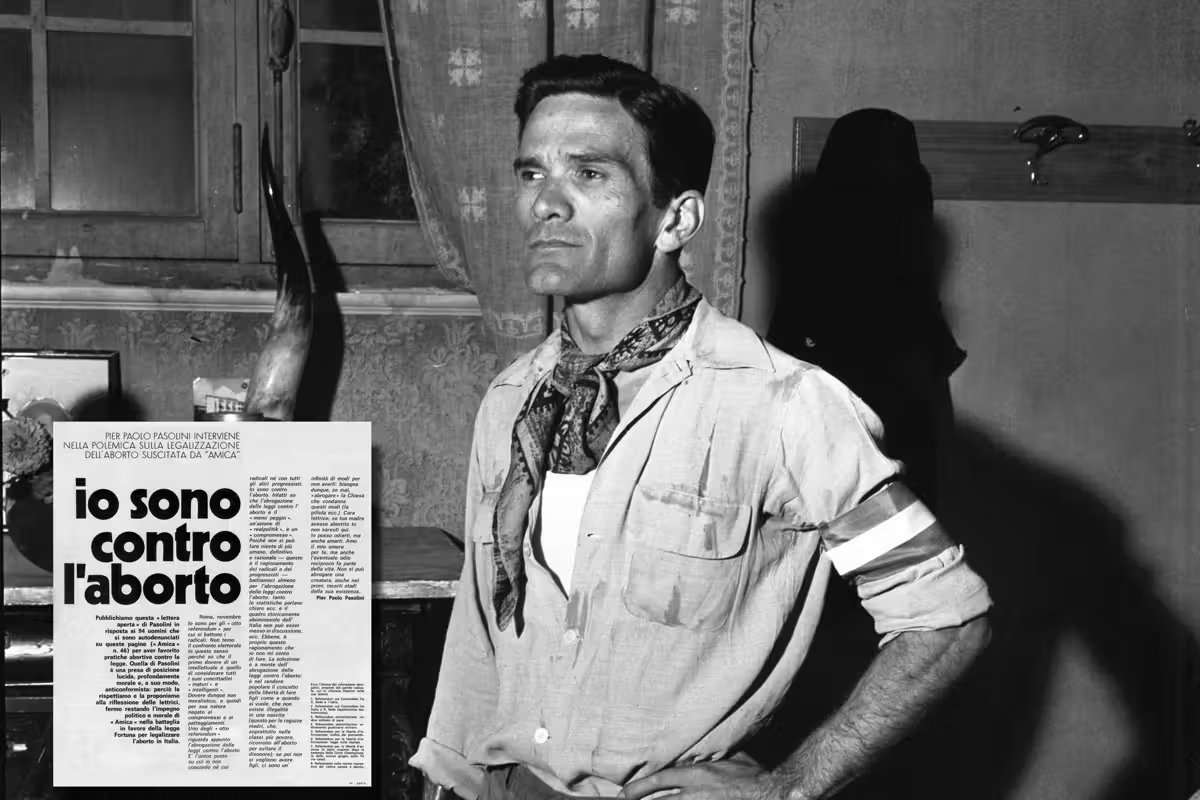

Pier Paolo Pasolini (Ansa)

Già un paio di mesi prima di pubblicare quel celebre articolo, insomma, Pasolini aveva messo in chiaro, in maniera forse ancor più decisa e lineare di quanto successivamente sarebbe avvenuto sul Corriere, come la sua contrarietà all’aborto - di cui, a differenza del Partito radicale, suo interlocutore privilegiato di quel periodo assieme alla Federazione giovanile comunista italiana, osteggiava la legalizzazione (che sarebbe stata sancita nel 1978 con l’approvazione della legge 194) - risiedesse innanzitutto nel fatto che l’aborto è un omicidio. Se oggi, dopo oltre mezzo secolo di completo oblio (il pezzo era ignoto anche ai maggiori conoscitori di Pasolini e dal 1974 non è mai stato riproposto da nessuna parte), questo significativo articolo apparso su Amica è tornato alla luce, il merito è di uno dei più straordinari e colti collezionisti italiani, il romano Giuseppe Garrera, che in quel numero della rivista si è imbattuto alcuni mesi fa durante una delle sue instancabili ricerche di materiali pasoliniani. Adesso la copia di Amica recuperata da Garrera è esposta a Spoleto nel contesto della mostra «Vita minore. San Francesco e la santità dell’arte contemporanea», curata dallo stesso Garrera assieme al fratello Gianni (a sua volta serissimo studioso e grande collezionista) e visitabile, fino al prossimo 2 giugno, presso Palazzo Collicola. Chi si recherà a Spoleto potrà constatare dal vivo come all’articolo di Pasolini fosse stato dato, ricorrendo a caratteri cubitali, il definivo titolo «Io sono contro l’aborto», che diverrà poi il titolo «ufficioso» dell’editoriale ospitato in seguito dal Corriere della Sera (che, come già abbiamo ricordato, era stato titolato diversamente dal quotidiano milanese). Una scelta redazionale, quella di Amica, che certifica la perentorietà - e quindi la non fraintendibilità - della posizione di Pasolini sull’aborto: una posizione che invece da più di cinquant’anni, e oggi in modo non meno pervicace di un tempo, si tenta da più parti di annacquare, alterare, manipolare, spostando l’attenzione dalla motivazione fondamentale fornita da Pasolini («Sono contrario alla legalizzazione dell’aborto perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio», citazione testuale dall’articolo uscito sul Corriere della Sera) alle motivazioni ulteriori formulate sempre sul Corriere: motivazioni, a differenza di quella principale (la quale è, prima di ogni altra cosa, scientificamente ineccepibile), pretestuose (la legalizzazione della pratica abortiva quale strumento della falsa tolleranza sessuale attuata dalla società dei consumi a scapito del coito omoerotico) oppure contorte e oramai obsolete (favorendo la pratica del coito eterosessuale, liberato dallo spettro della gravidanza indesiderata, l’aborto avrebbe paradossalmente portato a un aumento delle nascite e pertanto a un aggravarsi del problema della sovrappopolazione).

Adesso, dunque, l’auspicio - quasi certamente vano, ne siamo consapevoli - è che la riapparizione dell’articolo di Amica faccia comprendere una volta per tutte che quando un’associazione come Pro vita e Famiglia - la persecuzione di amministrazioni e tribunali nei confronti delle cui affissioni, sia detto per inciso, è uno scandalo antidemocratico che avrebbe verosimilmente indignato lo stesso Pasolini - attacca manifesti miranti a scoraggiare l’attività abortiva su cui compare il volto di PPP, non compie alcuna appropriazione indebita, poiché lo scrittore era indiscutibilmente antiabortista e lo ha affermato in più occasioni con una nettezza assoluta. Fino al punto di non accettare neppure la visione - certamente sensata e a nostro avviso necessaria nel suo realismo, a meno appunto di non assumere come Pasolini posizioni squisitamente idealistiche - dell’aborto legale come male minore.

Scriveva ancora Pasolini su Amica: «Infatti so che l’abrogazione delle leggi contro l’aborto è il “meno peggio”, un’azione di “realpolitik”, è un “compromesso”. […] Ebbene, è proprio questo ragionamento che io non mi sento di fare. La soluzione è a monte dell’abrogazione delle leggi contro l’aborto: è nel rendere popolare il concetto della libertà di fare figli come e quando si vuole, che non esiste illegalità in una nascita (questo per le ragazze madri, che, soprattutto nelle classi più povere, ricorrono all’aborto per evitare il disonore); se poi non si vogliono avere figli, ci sono un’infinità di modi per non averli: bisogna dunque, se mai, “abrogare” la Chiesa che condanna questi modi (la pillola ecc.)».Il punto è sempre lo stesso: si può non essere d’accordo con Pasolini e si può, anzi si deve, discuterlo. Non si possono invece distorcerne, per proprio tornaconto, le opinioni e le affermazioni. Non si può farlo diventare, da scomodo, comodo.

Continua a leggereRiduci

In questa puntata di Segreti il professor Riccardo Puglisi analizza il delitto di Garlasco da una prospettiva inedita: il ruolo dei media, la polarizzazione dell’opinione pubblica e il peso delle narrazioni nel caso Stasi. Tra giustizia, informazione e percezione collettiva, analizziamo come nasce, e si consolida, un racconto mediatico destinato a dividere.