2019-06-28

La crisi dell'ulivicoltura ci ha portato a perdere la leadership produttiva e di mercato. Ormai comanda la Spagna. Responsabilità di Bruxelles: ci costringe a importare oltre metà del nostro fabbisogno alimentare.Cosa c'è di più buono e italiano di spaghetti aglio, olio e peperoncino? Magari con pomodorini e basilico. Se poi ci mettete anche un'olivetta e del pecorino diventa un piatto semplice sì ma da re e paradigma della tanto decantata dieta mediterranea! Ebbene proteste non trovare nulla d'italiano in quel piatto. La nostra agricoltura è in una crisi nera che tutti cercano di nascondere, perché siamo costretti a importare oltre metà del nostro fabbisogno alimentare, perché l'Europa ci costringe a essere un Paese non produttore, ma consumatore. Parlarne non fa fine e soprattutto non serve a quelli che campano sull'agricoltura senza avere mai zappato un metro di terra. Alla faccia del chilometro zero quel piatto potrebbe esser fatto col grano canadese, l'aglio e il basilico turco, l'olio tunisino e spagnolo, il pomodoro marocchino, l'oliva egiziana, il peperoncino vietnamita, il pecorino rumeno! E la prosopopea della Dop economy e del cibo buono, pulito e giusto? Beh, quel piatto può essere fatto con un mezzo chilo di spaghetti a 45 centesimi, aglio a 10 centesimi, passata di pomodoro a 80 centesimi e un olio presunto extravergine a 2,85 euro al litro! Ora vi spiegate perché al baretto sotto casa vi danno da mangiare con 5 euro e ci guadagnano pure. Il caso più clamoroso è forse quello dell'olio extravergine di oliva. Da lì partiamo per un viaggio in più tappe per raccontare il lato oscuro dei nostri campi. Gli uliveti si sono trasformati in un Getsemani dove si vive la passione, cioè il martirio, dell'agricoltura e del made in Italy. Sono bastati meno di sei lustri per precipitare l'Italia da leader mondiale nella produzione, nell'esportazione, nel consumo e nella qualità dell'olio extravergine di oliva a un ruolo quasi marginale, ma in compenso siamo una sorta di Eldorado per spagnoli e tunisini e in parte greci, ma il commercio lo fanno sempre gli spagnoli, che ci vendono un oceano di olio. Se non siamo più i leader nella produzione (siamo scivolati al quarto-quinto posto) restiamo il primo Paese consumatore al mondo. E mai pinzimonio fu più appetitoso per i nostri concorrenti. Un paio di numeri bastano. Noi consumiamo circa 600.000 tonnellate di olio, ne produciamo poco più di 220.000 (media degli ultimi quattro anni) ne vendiamo all'estero 400.000 tonnellate, dunque importiamo all'incirca 800.000 tonnellate. Avete già capito che qualcosa non torna. Esportiamo più di quello che produciamo. Com'è possibile? Alcuni dei marchi italiani più famosi e pubblicizzati sono di proprietà spagnola, ma poiché quell'olio arrivato dalla Spagna o chissà da dove transita per l'Italia e si vende con etichetta italiana (non made in Italy sia chiaro), viene contabilizzato come esportato dal nostro Paese. I guai dell'extravergine sono talmente tanti che si rischia di perdersi. Una cosa però è lampante (trattandosi di olio è lecito dirlo): la crisi dell'extravergine è la dimostrazione dei guasti dell'Europa. Ad ammazzare il nostro olio ci ha pensato la politica comunitaria, ci hanno pensato i tentennamenti di Bruxelles sull'etichettatura, la burocrazia, la diplomazia che con Federica Mogherini, Alto commissario voluto da Matteo Renzi, ha toccato l'apice: abbiamo aperto le porte dell'Europa all'olio tunisino senza dazi e con il voto del Pd con la scusa di aiutare quel Paese a risolvere parte dei suoi problemi di sviluppo. Volete sapere qual è il risultato? I tunisini (dove peraltro la Spagna ha investito non poco) utilizzano la tecnologia italiana per la produzione di frantoi (la meccanica italiana non ha rivali al mondo in questo settore) sfruttando il basso costo della manodopera sono diventati il terzo produttore di olio extravergine di oliva che vendono a un prezzo medio che è il 30% inferiore a quello italiano (3,04 euro la Tunisia, 4,34 euro la media Italia), con marginalità che sono però dieci volte superiori. A spiegare ancora meglio è il dato sulla produzione: dieci anni fa in Tunisia non si facevano più 70.000 tonnellate, lo scorso anno ne hanno prodotte 240.000 e ne hanno spedite in Europa senza dazi oltre 120.000. Il ministro dell'Agricoltura e del turismo, Gian Marco Centinaio, sorvolando il Salento in elicottero ha visto che là dove c'era un uliveto di sessanta milioni di piante oggi c'è solo disperazione: 11 milioni sono gli ulivi uccisi dalla Xilella che l'Europa ci ha regalato perché non sorveglia fitosanitariamente le frontiere. È abbastanza probabile che questo batterio killer sia arrivato a Rotterdam con un carico di piante dal Caribe. Il resto è una storia di populismo, di errori, di burocrazia e di disperazione. Ebbene il ministro sceso dall'elicottero ha detto: «Chiedo scusa alla Puglia perché lo Stato, che si può chiamare ministeri, Regione, politica italiana o magistratura, in questi anni ha voltato la faccia dall'altra parte». Poi ha messo sul piatto 32 milioni di euro per fare fronte ai danni. Ma la storia della Xilella è emblematica dell'Italia. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano (Pd), salvo poi cambiare opinione tre anni dopo chiedendo a gran voce al governo di aiutare gli ulivicoltori, nel 2015 si fece scudo umano contro le uniche misure possibili per evitare l'epidemia cioè l'eradicazione delle piante infette assecondando proteste molto interessate di chi piglia i contributi comunitari pur avendo abbandonato gli uliveti. Poi dicono il populismo. I suoi colleghi magistrati inquisirono il commissario straordinario all'emergenza, il generale Giuseppe Silletti, sequestrando gli ulivi da abbattere. Silletti si dimise, il piano emergenza non scattò e la Xilella è diventata una strage. Tre anni dopo i magistrati hanno detto: beh non c'era nulla su cui indagare. Non è un ritratto dell'Italia che non va? Il risultato è che oggi la Xilella si è diffusa fin quasi sotto Bari, che sta minacciando anche la Basilicata e che è stata ormai dichiarata endemica. Ci sono soluzioni? Per eradicarla no, per contenerla si: ad esempio innestare le piante malate con il Leccino che pare una cultivar resistente. Ma in termini di produzione la Xilella nel Salento e le gelate nel nord della Puglia hanno significato che lo scorso anno questa regione che è l'uliveto d'Europa ha perduto l'80% della produzione. Risultato l'Italia lo scorso anno non è andata oltre le 184.000 tonnellate! E la prossima campagna non si presenta di grande auspicio. Ma c'è tempo fino a ottobre per sperare.Se la Xilella è un dramma non va meglio con l'abbandono. In Italia abbiamo all'incirca un milione di ettari di uliveto con circa 250 milioni di piante. Ma ogni anno perdiamo 50.000 ettari di coltivazione, tant'è che abbiamo un incolto di 800.000 ettari. Perché? Perché non conviene produrre olio extravergine nel nostro Paese. I costi di coltivazione sono troppo alti per i prezzi che corrono. Noi abbiamo uliveti di collina e alta collina, la raccolta meccanizzata è poco praticabile, i costi di potatura sono alti. E allora dobbiamo far morire questi ulivi? No, bisogna cambiare le regole del gioco. Anche perché se recuperassimo circa 200.000 ettari di coltivazione torneremmo alla posizione di leadership che ci servirebbe per dettare i prezzi sul mercato e per rimetterci al centro del commercio dell'extravergine da dove gli spagnoli ci hanno sbattuto fuori senza troppa diplomazia e con l'Europa del tutto assente. È la stessa sorte che è toccata alla Grecia che ha ripreso a produrre - è attorno alle 220.000 tonnellate - ma è stata totalmente colonizzata. La faccenda è seria e si confrontano due modelli produttivi. Gli spagnoli hanno inventato l'ulivicoltura iperintensiva: cioè piante tutte uguali basse, con fittezze di duemila alberi per ogni ettaro che invadono le pianure e coltivazione del tutto meccanizzata. Producono olii in grande quantità che vendono sotto i 3 euro al litro, ma in un mercato mondiale degli oli vegetali dove quelli da oliva sono appena il 3 per cento c'è spazio per la commodity. E questo modello vorrebbero imporlo anche all'Italia che però non se lo può permettere. Per tre motivi. Il primo è che noi non abbiamo quelle pianure, il secondo è che gli uliveti sono parte integrante del nostro paesaggio e il ministro Gian Marco Centinaio - che è anche ministro del Turismo - questo deve averlo ben presente, il terzo è che le nostre cultivar, che sono oltre 500 differenti tipi di olive in produzione, non si prestano alla coltivazione iperintensiva.Torniamo per un attimo alla Xilella per capirci. Si è scoperto che se si innestano le piante malate con il Leccino si produce una possibile resistenza dell'albero alla Xilella tant'è che questi ulivi possono diventare loro stessi una barriera contro la diffusione della malattia. C'è un però: il Leccino non si può coltivare in intensivo. E allora che fare? La proposta è quella di recuperare gli uliveti abbandonati evitando però di usarli solo come specchietto per le allodole. C'è infatti chi dice: salviamo un po' di uliveti da paesaggio e poi diamoci sotto con l'iperintensivo, magari abbandonando del tutto le cultivar italiane per abbracciare quelle spagnole: Arbosana e Arbequina. Perfetto? Ma neanche per idea: quelle olive producono sì 60 quintali ad ettaro ma hanno quantità di polifenoli imparagonabili alle nostre. Prendiamo la pugliese Coratina, contiene sostanze benefiche in misura 15 volte superiore a quelle iberiche. Ed è stato proprio l'olio italiano a convincere gli americani a dichiarare l'extravergine un cibo farmaco: basti dire che oggi negli Usa l'olio si vende con un'etichetta dove è scritto: un cucchiaio al giorno protegge il cuore.Questo vantaggio qualitativo è la sola atout italiana: su 3 miliardi di giro d'affari dell'olio d'oliva a noi l'export ne assicura quasi 1,2 miliardi. Abbassare la guardia sulla qualità e la specificità sarebbe un ulteriore suicidio degli ulivi italiani. Una seconda proposta è quella di cambiare i contributi europei che oggi vengono dati a pianta e non a produzione, il che significa che spesso i soldi vanno a chi non fa l'olio perché, siccome sono le Regioni a decidere chi prende i contributi, basta coltivare le prime piante di un appezzamento per mettersi in tasca un po' di soldi abbandonando il resto. La situazione dell'ulivicoltura in Italia però oggi è così grave che solo un terzo delle superfici investite da ulivi accede ai contributi. Ma la leva più importante è quella del mercato. Bisogna cominciare a spiegare al consumatore che sotto una certa soglia di prezzo non è vero olio extravergine. Peraltro il consumatore deluso dalla qualità degli olii da superofferta comincia a diminuire il consumo di quelli di oliva (siamo passati da 12 litri pro capite a 8 negli ultimi dieci anni) optando per quelli di semi che si portano dietro però modelli alimentari diversi da quello mediterraneo e ora ha imparato a comprare direttamente, tant'è che negli ultimi tre anni l'acquisto in frantoio è aumentato del 94%. Ormai oltre il 12% del mercato è fatto di vendita diretta. Ma senza ulivicoltura questo trend rischia di arrestarsi anche se è forse il modo più immediato per restituire redditività a chi coltiva l'albero della pace. (1. Continua)

Il Tempio di Esculapio, all’interno del parco di Villa Borghese (IStock)

La capitale in versione insolita: in giro dal ghetto ebraico a Villa Borghese, tra tramonti, osterie e nuovi indirizzi.

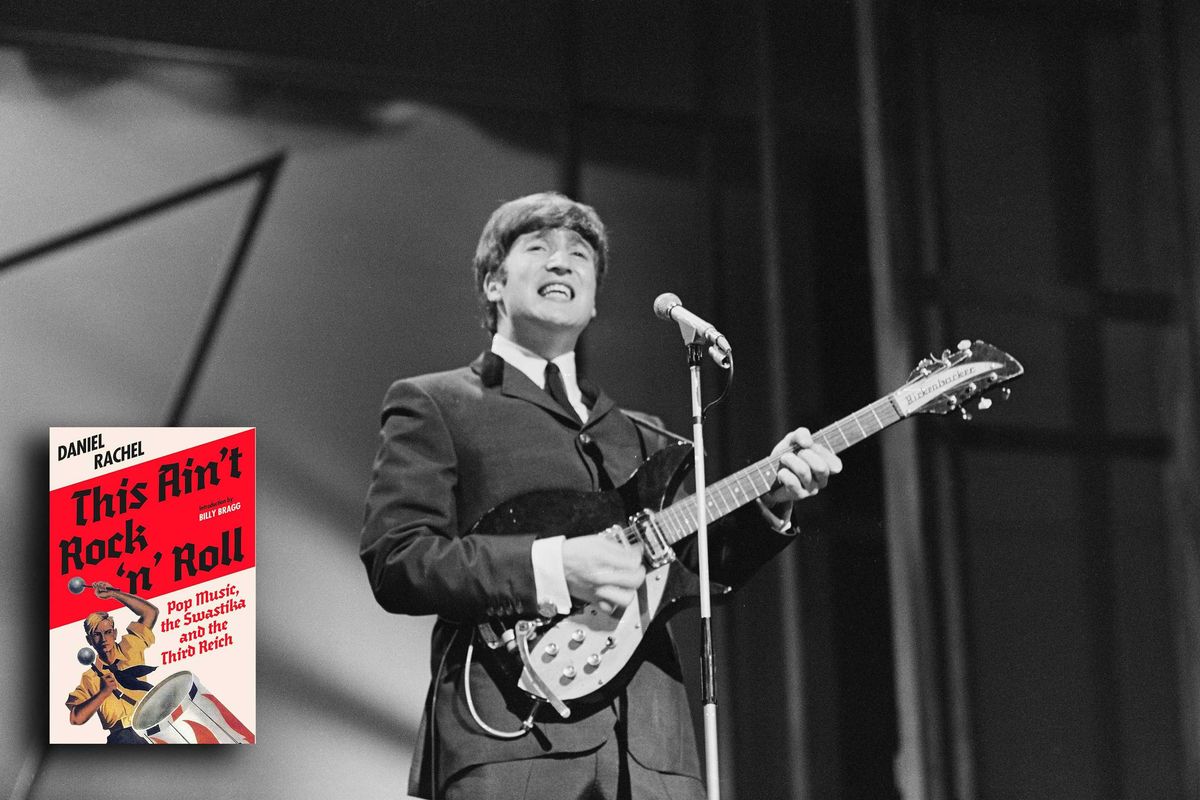

John Lennon e la cover del libro di Daniel Rachel (Getty Images)

Un saggio riscrive la storia della musica: Lennon si ritraeva come il Führer e Clapton amava il superconservatore Powell.

L’ultimo è stato Fedez: dichiarando di preferire Mario Adinolfi ad Alessandro Zan e scaricando il mondo progressista che ne aveva fatto un opinion leader laburista, il rapper milanese ha dimostrato per l’ennesima volta quanto sia avventata la fiducia politica riposta in un artista. Una considerazione che vale anche retrospettivamente. Certo, la narrazione sul rock come palestra delle lotte per i diritti è consolidata. Non di meno, nasconde zone d’ombra interessanti.

Gianrico Carofiglio (Ansa)

Magistrato, politico in quota Pd per un breve periodo e romanziere. Si fa predicatore del «potere della gentilezza» a colpi di karate. Dai banchi del liceo insieme con Michele Emiliano, l’ex pm barese si è intrufolato nella cricca degli intellò scopiazzando Sciascia.

(IStock)

Pure la Francia fustiga l’ostinazione green di Bruxelles: il ministro Barbut, al Consiglio europeo sull’ambiente, ha detto che il taglio delle emissioni in Ue «non porta nulla». In Uk sono alle prese con le ambulanze «alla spina»: costate un salasso, sono inefficienti.

Con la Cop 30 in partenza domani in Brasile, pare che alcuni Paesi europei si stiano svegliando dall’illusione green, realizzando che l’ambizioso taglio delle emissioni in Europa non avrà alcun impatto rilevante sullo stato di salute del pianeta visto che il resto del mondo continua a inquinare. Ciò emerge dalle oltre 24 ore di trattative a Bruxelles per accordarsi sui target dell’Ue per il clima, con alcune dichiarazioni che parlano chiaro.