Il paradosso del viaggio su «Solaris». Alla fine i veri alieni siamo noi stessi

La riproposta dell’opera omnia di Stanislaw Lem prosegue lungo i binari editoriali paralleli di Sellerio e Mondadori. L’autore polacco, di origini ebraiche e ucraine, scomparso nel 2006, (ri)acquisisce uno status non riducibile alla mera «visibilità». Si (ri)scopre invece la portata profetica delle sue elaborazioni in forma letteraria che trascendono l’ambito della fantascienza, per configurarsi in quello dell’epistemologia.

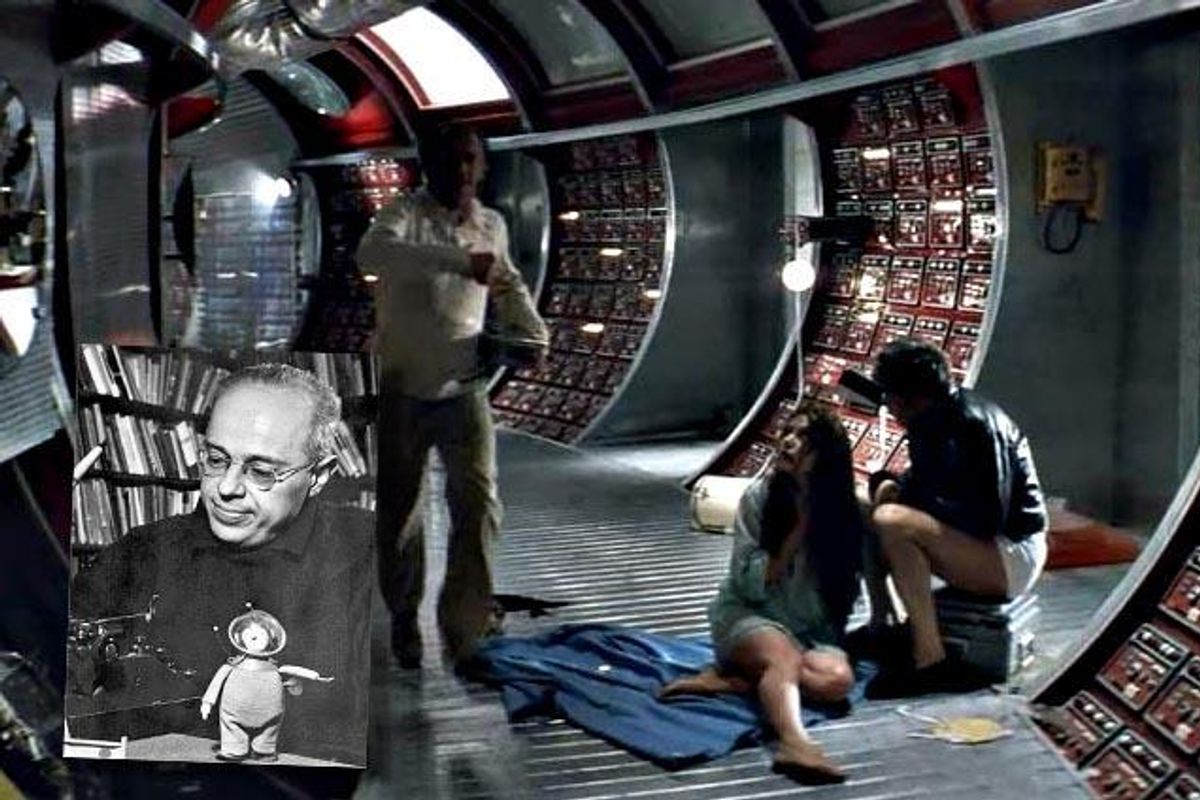

Il film Solaris, alla sua uscita, nel 1972, fu definito «la risposta sovietica a 2001 Odissea nello spazio». Come se quella di Stanley Kubrick del 1968 fosse stata una domanda di tre ore in cinemascope. O, peggio, si potesse paragonare la raffinata ricerca dell’introspezione sullo schermo di Andrej Tarkovskij al perfezionismo fotografico dell’americano, sia pure dispiegato sotto l’egida di un’intelligenza extraterrestre paragonabile a una teofania.

Lem affermò più volte di non essere interessato alle modalità di spettacolarizzazione ricorrenti nella fantascienza occidentale anche prima che vi attingesse il cinema. Al monolito nero di 2001, lui contrapponeva i «miracoli crudeli» del pianeta Solaris, che mostravano l’impatto della memoria e del rimorso sugli esseri umani. Il personaggio di Chris Kelvin, interpretato nel film da Donatas Banionis, affronta una riproduzione in carne ed ossa della sua donna, Chari (Natal’ja Bondarciuk), suicidatasi anni prima. Ma il pianeta Solaris gli rimanda anche l’immagine della madre, che torna ugualmente dal regno dei morti. La perdita e il lutto, cadenzati nel film di Tarkovskij da sottofondi musicali di organo curati da Eduard Artemyev Vyacheslav Ovchinnikov, che rimandano ad Albinoni.

La questione centrale del libro viene sviscerata con tragica sincerità da Sartorius, un altro ospite della stazione spaziale in orbita attorno a Solaris: «Quel che volevamo: il contatto con un’altra civiltà. L’abbiamo, questo contatto! Ingrandita come fosse sotto il microscopio… La nostra mostruosa bruttezza, la nostra buffoneria e vergogna!». Ecco ciò che sfugge sul tema di Solaris. Non si tratta di una metafora teologica, bensì di una forma assolutamente straordinaria di esobiologia, dinanzi alla quale l’umanità tocca con la mano la propria pochezza. L’enigma sta nell’impossibilità di comunicare con questo portento cosmico.

Di qui si deve partire se si intende riesaminare l’incommensurabile densità di Lem, che per essere rimarcata necessita di una rilettura del tutto svincolata dalla prospettiva di un genere, quello fantascientifico, oggi avvilito anch’esso dal dilagare di tematiche Lgbt, dall’ambientalismo aggressivo e accentratore e dalle querelle razziali. Solaris rappresenta il modello di una costruzione immaginaria niente affatto indirizzata verso i megatrend che fanno il verso alla cultura mainstream. Come succede anche per Ritorno dall’universo, fra i titoli di Lem riediti da Sellerio, apparso per la prima volta nel 1961. Anche qui si delinea un scenario che travalica la space opera. Il protagonista torna sulla Terra dopo un viaggio lunghissimo nello spazio e trova la specie umana mutata nei suoi specifici apparentemente più irrinunciabili. Scomparsi gli stati emotivi, gli slanci di affetto, la visceralità dei rapporti interpersonali. Non vi si snoda una trama, quanto una ricognizione antropologica.

Lo stesso dicasi per Il congresso di futurologia, dove si sovrappongono la realtà rosea indotta dalle percezioni di natura farmacologica e l’altra, autentica, ben diversa. Il tutto efficacemente visualizzato nel film tratto dal libro, The Congress, diretto nel 2013 da Ari Folman. I due piani del racconto sono resi con lo sdoppiamento dei personaggi in loro avatar a cartoni animati.

Nella raccolta di saggi Micromondi, Lem torna a più riprese sui danni prodotti dalla fantascienza di impronta soprattutto angloamericana. L’unico che lo intriga è Philip K. Dick, da lui definito «un visionario tra ciarlatani», tanto da perdonargli le manchevolezze di rigore scientifico. Perché, secondo Lem, la letteratura praticata dall’autore de L’uomo nell’alto castello non concedeva nulla a facili suggestioni, per esplorare territori avveniristi, distopici e speculativi. Questo spiega il fatto che, dopo la laurea in medicina nel 1946, si sia occupato di cibernetica.

Ovviamente, un intelletto del genere non trovava certo accoglienza nel grigiore totalitaritario dell’ex Europa del Patto di Varsavia. Specialmente quando Trofim D. Lysenko era presidente dell’Accademia delle scienze agrarie in Unione sovietica. Solo dopo che l’inventore della «scienza proletaria» fu drasticamente ridimensionato, alla morte di Stalin, Lem poté riprendere a pubblicare in relativa libertà.

La sua cifra si può riassumere in questa affermazione: «Ci consideriamo i cavalieri del Santo contatto. La verità è che non abbiamo bisogno di altri mondi, ma di specchi. In alcuni pianeti speriamo di trovare il modello ideale e civiltà migliori della nostra, in altri speriamo di scoprire l’immagine del nostro passato primigenio».