La verità dietro le cifre del Recovery fund: per tenerlo in piedi, daremo a Bruxelles 1,5 miliardi in più di ciò che riceveremo. L'impatto del piano sulla crescita? Minimo.

La verità dietro le cifre del Recovery fund: per tenerlo in piedi, daremo a Bruxelles 1,5 miliardi in più di ciò che riceveremo. L'impatto del piano sulla crescita? Minimo.Potrei scrivere che un operaio specializzato guadagna 200.000 euro e controbattere al vostro sbigottimento che sono arrivato a questa cifra sommando il reddito di quattro anni. Mi fareste giustamente notare che i conti si fanno anno su anno e che comunque ipotizzando una busta paga annua di 25.000 euro, si arriverebbe giusto alla metà. Al che tutto tronfio ribatterei che il nostro Cipputi prenderà pure un mutuo di 100.000 euro, così arrivando alla cifra predetta. Non vi resterebbe che scrivere al nostro direttore chiedendo il mio immediato siluramento. E fareste pure bene. Anzi dovreste farlo con la quasi totalità dei direttori degli altri quotidiani ogniqualvolta scrivono di fondi europei sommano mele con pere (nella fattispecie sussidi a fondo perduto e prestiti) per più anni, così arrivando a quella montagna di denaro (nel caso del Recovery fund, ben 209 miliardi) che Giuseppi definirebbe «potenza di fuoco mai vista». Ecco, sarebbe proprio il caso di definirla come tale - e cioè mai vista da nessuno. La ricostruzione dei fatti, l'analisi condensata in poche cartelle dal senatore Alberto Bagnai, del resto conferma ciò che scriviamo da settimane.Il Consiglio europeo conclusosi il 21 luglio ha raggiunto un accordo sul bilancio dell'Unione europea che si articola nei prossimi sette anni che vanno dal 2020 al 2027 (il cosiddetto Quadro finanziario pluriennale) cui si aggiunge il Next generation Eu, ovvero il temporaneo rinforzino meglio noto come Recovery fund. L'iniziale proposta italiana del 23 aprile scorso prevedeva 1.500 miliardi da raccogliere preferibilmente con titoli perpetui (cioè senza scadenza) e da distribuire prevalentemente a fondo perduto. La proposta finale si ferma a metà, appunto 750 miliardi, raccolti con titoli di debito rimborsabili in 30 anni, emessi dall'Ue e da distribuire per poco più̀ di metà (390 miliardi) a fondo perduto e per 360 miliardi come prestiti agli stessi Stati membri. Ma poiché i fondi europei con cui rimborsare i 390 miliardi di sussidi non esistono a meno che non ce li metta qualcuno, ecco che nell'ultimo Consiglio si è lungamente litigato su chi dovesse mettere cosa. Uno di questo qualcuno siete voi lettori, dal momento che la Commissione Ue ha «risorse proprie» con cui finanziare i suoi progetti. In realtà le risorse proprie di Bruxelles erano prima vostre, dal momento che gli Stati trasferiscono a Bruxelles una fetta del gettito dell'Iva pagata dai consumatori, cui si aggiungono i trasferimenti dei singoli Stati. E non è un caso che uno dei nodi più intricati da sciogliere è stata la determinazione dei cosiddetti sconti (o rebates) concessi ai quattro frugali (Austria, Danimarca, Olanda e Svezia) cui si aggiunge la Germania. In cinque hanno ottenuto uno sconto di circa 27 miliardi. Soldi veri che rimangono nelle loro casse e che potranno essere spesi senza alcun controllo. E se solo li avesse chiesti, forse avrebbe potuto ottenerli pure un altro Paese contributore netto, che ad esempio nel 2018 ha versato a Bruxelles circa 17 miliardi (fra quota di gettito derivante da imposte indirette e trasferimenti diretti), a fronte di contributi ricevuti pari a poco più di d10 miliardi. Ma essendosi questo Paese sempre ben guardato dal chiederli non ha ovviamente mai ottenuto alcuno sconto. Un Paese che, ad esempio, dal 2000 al 2017 ha contribuito al bilancio europeo per quasi 89 miliardi - al netto dei contributi ricevuti - cui se ne aggiungono altri 58 di prestiti rilasciati ai vari fondi salva Stati (fra cui ovviamente il Mes). Un totale di 147 miliardi in 17 anni. Vale a dire 22 milioni al giorno. E ovviamente stiamo parlando dell'Italia. A questo punto rimane da rispondere a due domande.:1 L'accordo chiuso in seno al Consiglio europeo modifica la posizione patrimoniale dell'Italia? Ci stiamo cioè trasformando da contributore in beneficiario netto?2 Quale impatto potrà avere sulla crescita del Paese nei prossimi anni il cosiddetto Recovery fund?Alla prima domanda dà una risposta articolata l'analista Silvia Merler, con un passato alla Commissione europea e un presente nel fondo di investimento Algebris del renziano David Serra. Da qui al 2026 il Recovery fund, secondo una stima della Commissione Ue, dovrebbe scucire a morsi e bocconi l'equivalente di 80 miliardi dei 390 totali. Quasi il 21%, niente male, verrebbe da dire. Ma l'Italia dovrebbe a sua volta finanziarne 50. Rimarrebbe pur sempre una fetta di oltre 4 miliardi per ciascun anno di qui alla fine del bilancio. Cui però dovrebbero essere tolti i contributi netti alla rimanente parte del bilancio (quella ordinaria per intendersi) che la Merler stima in 3,8 miliardi e cui si devono aggiungere gli sconti concessi ai frugali e alla Germania, che l'Italia pagherà in parte. Grosso modo 1,5 miliardi ogni anno. L'Italia continua a essere quindi un contributore netto al bilancio europeo, per un importo superiore al miliardo di euro. Quanto all'impatto sulla crescita del Recovery fund, i numeri sono purtroppo ancor più disperanti. Il prossimo anno arriveranno appena 8 miliardi di sussidi (il 10% di quanto previsto) e non 20 come sostiene Repubblica, che dentro ci infila anche i prestiti. Anche non considerando la nostra contribuzione, stiamo parlando dello 0,4% del Pil. Che sarebbe un po' come dire: stiamo morendo dissanguati, abbiamo bisogno di tre litri di sangue ora e prenotiamo la trasfusione fra un anno quando ce ne inietteranno mezzo litro. Saremmo già morti. Anzi saremo già morti.

Il Tempio di Esculapio, all’interno del parco di Villa Borghese (IStock)

La capitale in versione insolita: in giro dal ghetto ebraico a Villa Borghese, tra tramonti, osterie e nuovi indirizzi.

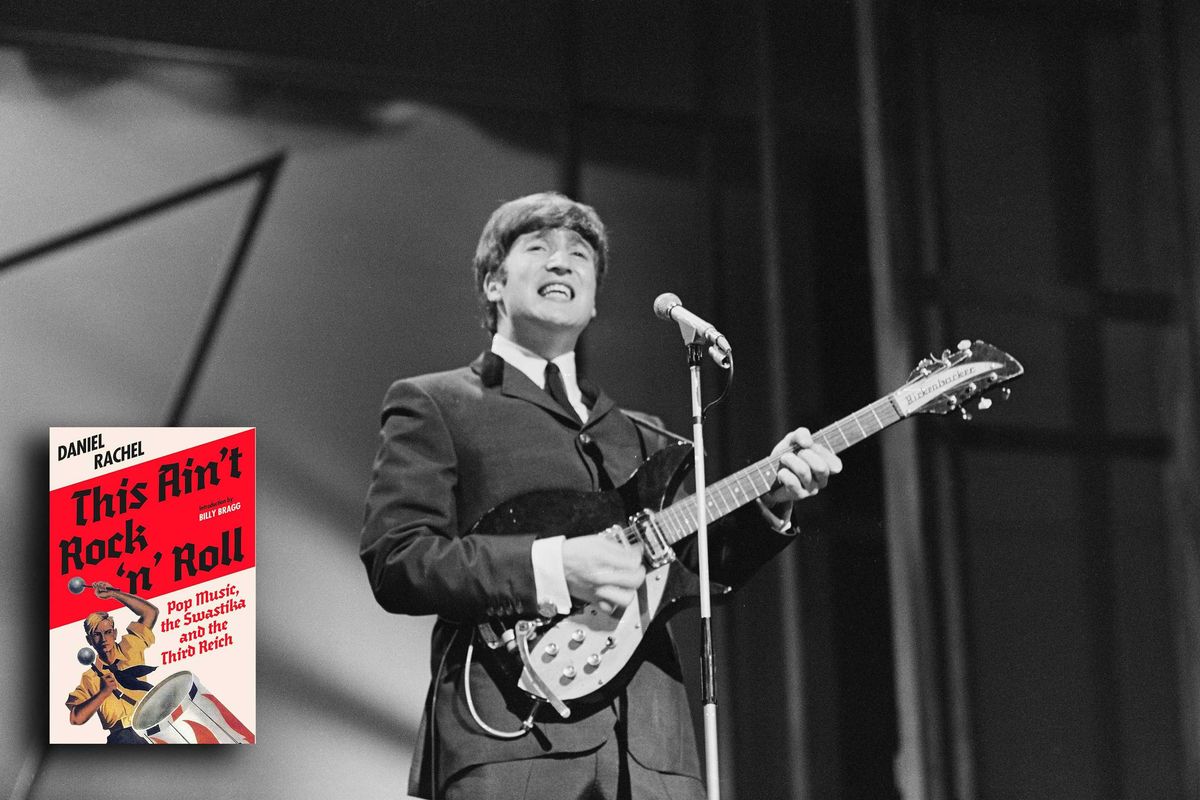

John Lennon e la cover del libro di Daniel Rachel (Getty Images)

Un saggio riscrive la storia della musica: Lennon si ritraeva come il Führer e Clapton amava il superconservatore Powell.

L’ultimo è stato Fedez: dichiarando di preferire Mario Adinolfi ad Alessandro Zan e scaricando il mondo progressista che ne aveva fatto un opinion leader laburista, il rapper milanese ha dimostrato per l’ennesima volta quanto sia avventata la fiducia politica riposta in un artista. Una considerazione che vale anche retrospettivamente. Certo, la narrazione sul rock come palestra delle lotte per i diritti è consolidata. Non di meno, nasconde zone d’ombra interessanti.

Gianrico Carofiglio (Ansa)

Magistrato, politico in quota Pd per un breve periodo e romanziere. Si fa predicatore del «potere della gentilezza» a colpi di karate. Dai banchi del liceo insieme con Michele Emiliano, l’ex pm barese si è intrufolato nella cricca degli intellò scopiazzando Sciascia.

(IStock)

Pure la Francia fustiga l’ostinazione green di Bruxelles: il ministro Barbut, al Consiglio europeo sull’ambiente, ha detto che il taglio delle emissioni in Ue «non porta nulla». In Uk sono alle prese con le ambulanze «alla spina»: costate un salasso, sono inefficienti.

Con la Cop 30 in partenza domani in Brasile, pare che alcuni Paesi europei si stiano svegliando dall’illusione green, realizzando che l’ambizioso taglio delle emissioni in Europa non avrà alcun impatto rilevante sullo stato di salute del pianeta visto che il resto del mondo continua a inquinare. Ciò emerge dalle oltre 24 ore di trattative a Bruxelles per accordarsi sui target dell’Ue per il clima, con alcune dichiarazioni che parlano chiaro.