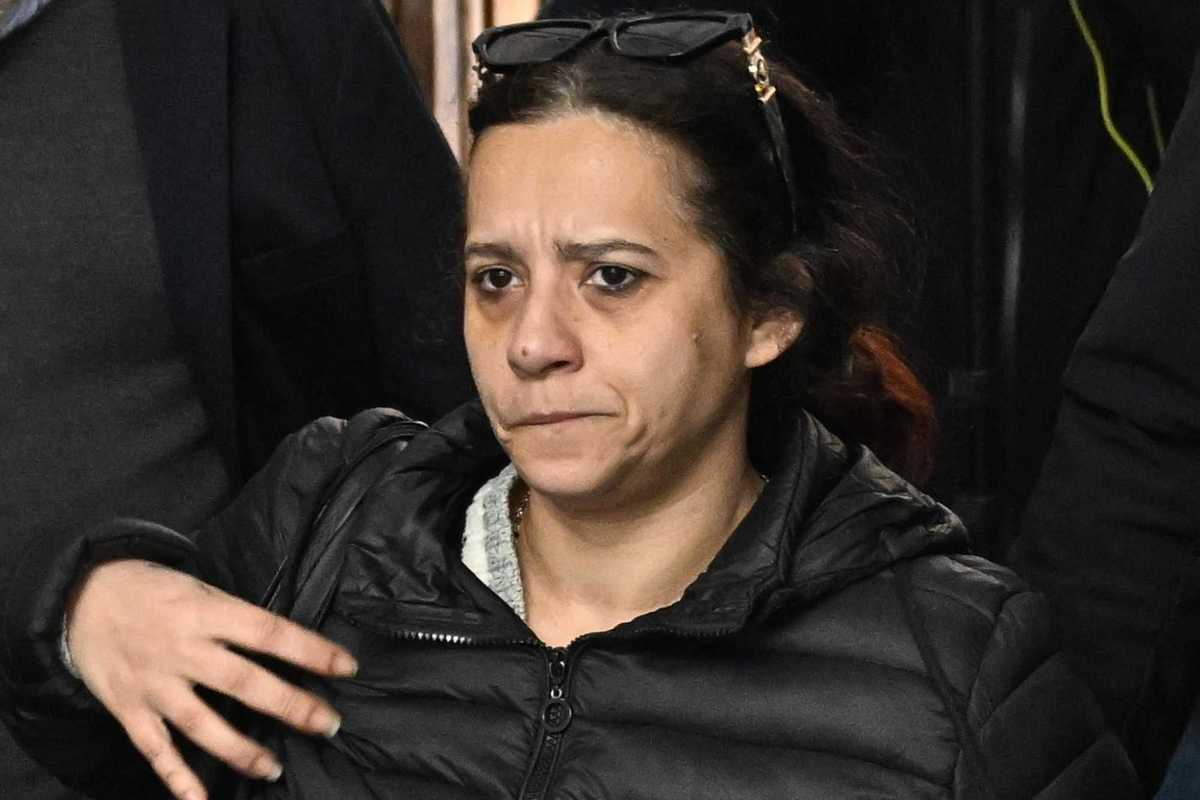

«Anna Magnani? Magari». Paola Lavini, un viso che qualche produttore ha definito troppo poco «rassicurante» per essere propinato al grande pubblico della televisione generalista, ha capito di voler fare l’attrice quando ancora era una bambina. Non ha avuto vita facile, però.

Un naso importante, su un volto che il cinema ha etichettato come «particolare», l’hanno portata ad essere «un’eterna vecchia. Ho scritto un monologo, anni fa. Mi fanno fare la vecchia da che ho venticinque anni», racconta, ridendo di quegli usi e di quelle persone che oggi la vogliono incarnare una nuova Magnani. Sorride. «Mi piacerebbe», dice, «Qualche produttore di cui non faccio nome, però, mi ha detto un tempo: “Certo, tu sei una Magnani, ma oggi la Magnani non farebbe niente”. A me, comunque, piacerebbe essere una Monica Vitti, mi piacerebbe venisse fuori un lato comico che nella Magnani non c’era, nella Vitti sì».

Monica Vitti era dramma e leggerezza, bellezza e capacità di sporcarlo, quel suo viso perfetto. E Paola Lavini, alla «bella che può far la brutta e alla brutta che può far la bella, ad un cinema senza ruoli obbligati», guarda con trepidazione, lei che oggi è diventata simbolo di un certo tipo di recitazione e di un certo tipo di donna. Candidata al Globo d’Oro con Volevo nascondermi, al cinema con La ballata dei gusci infranti e Anima bella di Dario Albertini, ha cominciato a incarnare il prototipo della femmina di umili origini, fiera della propria indipendenza, di una forza che prescinde dalla coppia. Di primo acchito, si potrebbe gridare al cliché. Politicamente corretto. Invece, Paola Lavini ha la straordinaria capacità di rendere veri quei suoi personaggi, di spogliargli di ogni retorica.

«Il mio obiettivo è uno: rappresentare le donne comuni, quelle che si dice facciano parte della media, evitandoli i cliché. Quando in una fiction mi hanno proposto di recitare la parte della partoriente con i boccoli, ho chiesto mi venissero tolti. Dove sarebbe stata la credibilità?».

Perciò recita spesso in dialetto?

«Il dialetto, spesso, è frutto di una mia volontà. Capita che qualche regista mi chieda di ricrearlo, ma sono io il più delle volte che spingo per farlo. Accade quando sento che un personaggio non può parlare un italiano perfetto. Allora, cerco di andare sull’espressione dialettale, su una cadenza che sia legata al territorio. Cerco di trovare una verosimiglianza e a quella verosimiglianza aderire».

Che, però, sembra si stia perdendo. Cinema, fiction, serie tv stanno cancellando la provincia in nome della grande metropoli aperta sull’Europa.

«Io sono nata in una campagna, quella modenese, e non voglio addentrarmi in discorsi che sarebbero fin troppo intellettuali. Il cinema italiano, le nostre fiction e la nostra serialità, hanno, però, l’esigenza di rispondere ad un certo richiamo».

Quello delle mode, del politicamente corretto?

«È complesso. Io non sono un produttore, ma credo che politica e arte si influenzino a vicenda. Esiste un dialogo tra politica e cinema, esiste un’arte capace di insegnare alla politica le cose di cui non si è voluta occupare. In questo senso, mi piacciono i film in cui si parli di disabilità, di pari opportunità, di donne che siano donne vere. Mi piace l’idea che il cinema possa dare tante visioni e aprire le menti».

Ma c’è un «ma»…

«Ma a tante cose noi siamo arrivati perché abbiamo visto altri, altrove, farlo. All’estero, sono più avanti, anche in termine di tematiche. Noi abbiamo ancora tanti pudori: il ruolo della donna, la sessualità, l’omosessualità».

Che, però, ormai è rappresentata ovunque.

«Come lo è? C’è l’eccesso, un estremo. C’è la drag queen, ma non si ha la storia di un amore gay che sia monogamo, longevo, quieto, non c’è Almodóvar. Io sono stata con due omosessuali. Lo dico tranquillamente, mi hanno amata molto. Nessuno dei due si è mai ritrovato nel folklore che accompagna il racconto dell’omosessualità. E noi la decantata normalità la troveremo solo quando arriveremo a “essere” anziché a dover dire che si è».

La spinta all’inclusione, alla diversità, dunque, è solo una posa?

«Qualcosa sta davvero cambiando. Da ragazzina, mi sentivo dire tanti no. Non ero bella come avrei dovuto, mi dicevano che il mio viso era “particolare”. E non mi piace dirlo, perché sogno un mondo senza etichette, ma io so di non corrispondere ai canoni di una bellezza patinata. Però, per un certo tipo di cinema, quei canoni sono importanti».

A quale cinema fa riferimento?

«Per i film da botteghino, ci vogliono sempre tre uomini e una bella. Io sono stata scelta per i film d’autore. Per fortuna, ad oggi, qualche regista che ambisce a rischiare c’è».

Si è sentita penalizzata?

«Sono stata penalizzata. “Non sei bella, ma affascinante”, mi dicevano. Mi hanno messa in crisi certe persone del mondo artistico: mi hanno sempre fatto fare le caratteriste. Nel tempo, hanno cominciato a darmi donne patinate la cui età coincide con una bellezza che è diventata esteriore. Adesso, qualcuno si complimenta, mi dice che sono una delle poche che non è rifatta. Eppure, io vorrei solo poter essere una donna normale, non brutta non bella, con sfumature».

Perché poi si pensa che un’attrice debba essere bella?

«È una cosa molto italiana. Molte delle nostre dive vengono da concorsi di bellezza. E io non saprei dire perché una che fa Miss Italia debba diventare attrice, mi sembra riduttivo. Ci vuole studio per recitare, tempo, dedizione. Noi, invece, siamo il Paese in cui un concorso di bellezza può dare accesso al cinema, cosa che ci ha dato anche grandi fenomeni: la Loren, la Lollobrigida, Claudia Cardinale».

Anche qui sembra essere sospeso un «ma».

«Quando la bellezza è solo bellezza mi sta stretta. Se, invece, la bellezza coincide con la bravura, mi tolgo il cappello».

Con la Cardinale lei ha recitato ne L’isola del perdono. Che tipo è?

«Molto umana, molto normale. È stata la prima a dirmi che un certo tipo di divismo è molto italiano. È scappata in Francia, perché in Italia le sarebbe stato impossibile vivere una vita normale. A Parigi, gira per strada come se fosse una donna qualunque, mangia i suoi cous cous nei tavolini all’aperto, serena. Nessuno la insegue, e credo sia stata questa stessa tranquillità a rendere Monica Bellucci poco diva».

Cioè?

«La Bellucci è nata come modella e, negli anni, non è potuta venire meno all’immagine che le è stata affibbiata, ma io l’ho conosciuta a Cannes, una sera a cena. È una persona alla mano, genuina. Una easy».

Lo era anche Gigi Proietti, dicono.

«Proietti io l’ho incontrato in teatro, era alla supervisione di Pippi Calzelunghe perché prodotto da sua moglie. Se solo potessi essere Proietti al femminile. Poteva tutto. Non era un uomo bellissimo, ma sapeva fare qualsiasi cosa: i dialetti, le battute, il drammatico. Ed era così anche nella vita reale, un grande signore, senza il divismo che gli creavano attorno. Uno con la battuta pronta, un romano verace. Anche nell’insegnarti come si fa una cosa non aveva prosopopea, ne ho un ricordo molto tenero».

Ne ha uno simile anche di Pupi Avati?

«Avati sa far recitare anche i muri. Se trova un attore che non è capace, lo porta fuori dal set e ce lo riporta che è capace. Io l’ho visto far mangiare le comparse pur di dar loro una credibilità scenica. Erano molto impostate, finte. Lui voleva sembrassero vere. Le ha fatte mangiare, perché quando uno mangia non pensa, parla d’istinto. Tutti lo chiamano dottore, ma quando ti incontra ti fa una carezza, è molto paterno anche se sui set ancora urla quando non ottiene quello che vuole».

Sono sempre quelli meno famosi a tirarsela, insomma.

«Se uno è un grande, non ha bisogno di fare lo snob, di dirti quanto è magnifico. Chi fa tante storie credo abbia anche tante insicurezze. Tendenzialmente, sono le persone che hanno costruito un nome attraverso i social, quelli che vengono da un altro percorso ad atteggiarsi da grandi divi. Ma questo è uno sbaglio che fa il cinema».

Si spieghi.

«Il cinema guarda ai numeri, ma io lo dico senza mezzi termini: un influencer non può fare l’attore. Da che guardiamo share e incassi siamo caduti in un continuo paragone fra una rete e l’altra. Ma cos’è che ci interessa, alla fine? Forse da produttrice guarderei agli incassi, ma il cinema per cui siamo premiati all’estero è il cinema che faccio io, un cinema di nicchia che però non arriva in provincia. La distribuzione non è abbastanza mainstream, ormai c’è l’egemonia del multisala. Io auspico l’egemonia del multisala alla francese, in cui vedi il cinema d’autore, sottotitolato, in lingua originale e i blockbuster. Solo così le persone possono sviluppare una cultura».