Neil Armstrong: dieci anni senza «l'uomo della Luna»

- Il 25 agosto 2012 scompariva l'astronauta che per primo mise piede sulla Luna. Unico membro civile dell'equipaggio, ebbe un passato nella guerra di Corea come pilota di Marina.

- Fu grazie alla perizia di Neil Armstrong che l'Apollo 11 fu in grado di allunare. In un era in cui il calcolo umano era ancora superiore alla tecnologia.

Lo speciale contiene due articoli.

Quando Neil Armstrong si spense il 25 agosto 2012, l’amministratore delegato della Nasa Charles Bolden rilasciò emozionato questa dichiarazione: «Finché esisteranno i libri di storia il suo nome sarà presente, e sarà ricordato per aver portato quel piccolo passo per l’umanità in un mondo ben oltre il nostro».

Quel piccolo grande passo, quell’impronta sulla superficie polverosa della Luna che l’astronauta americano mostrò al genere umano il 21 luglio 1969, nacque da un piede che mosse i primi passi nella terra della provincia americana dell’Ohio. Neil Alden Armstrong era nato a Wakaponeta il 5 agosto 1930, quando morì era da poco passato il suo ottantaduesimo compleanno. il maggiore dei tre figli di Stephen e Viola Louise, crebbe nell’ambiente scoutistico e prese il suo primo aeroplano all’età di soli sei anni. Dieci anni dopo, ottenne il suo primo brevetto da pilota. Era il 1946 e l’anno successivo si arruolò nell’Aviazione della Marina. Studente di ingegneria aeronautica, interruppe gli studi nel 1950 quando iniziò la sua prima grande avventura nell’aria: la guerra di Corea.

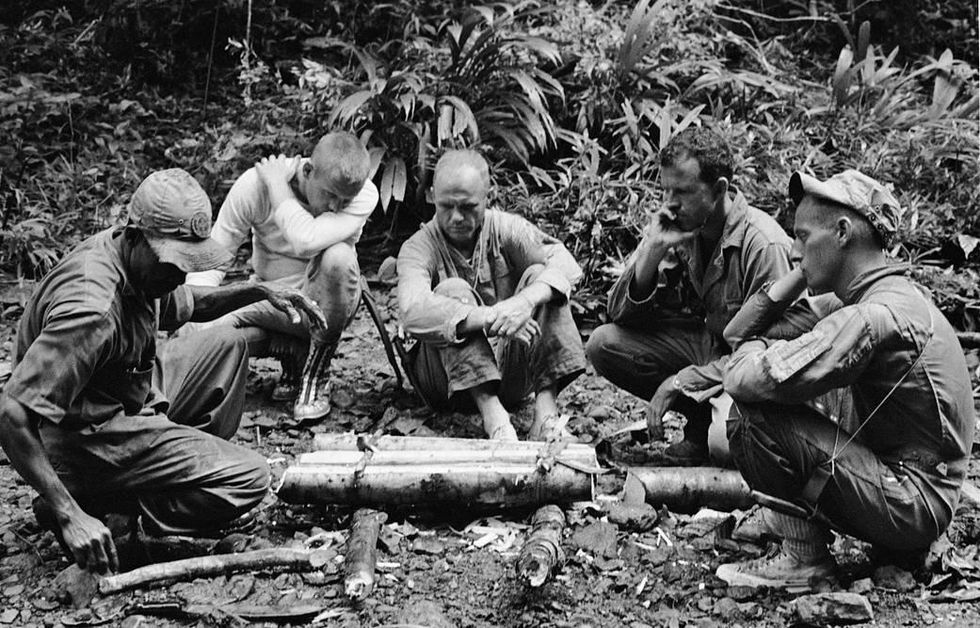

Imbarcato sulla portaerei USS Essex ai comandi di un caccia Grumman F9F Panther, affrontò la sua prima missione il 3 settembre 1951. Con il Panther S-116 del Fighter Squadron 51 Armstrong effettuò missioni sulla zona montuosa della Corea chiamata in codice «Green six», un nido di artiglieria tra valli sperdute. Durante una di queste sortite per danneggiare un ponte in ferro usato dall’esercito nordcoreano il ventunenne pilota rischiò la vita. Non fu la bocca di un cannone antiaereo a colpire il caccia di Armstrong, ma una trappola tanto rudimentale quanto efficace. Dopo aver sganciato la bomba da 500 libbre che distrusse la struttura di ferro, non fece in tempo ad accorgersi di una linea di cavi di acciaio tesa tra i due fianchi della valle. Il suo Panther ne uscì mutilato di buona parte di un’ala, i comandi idraulici ed elettrici danneggiati. A pochi metri dal suolo ad una velocità di circa 650 Km/h Armstrong riuscì in extremis a riprendere quota e a mantenere in volo l’aereo ferito. Impossibile l’appontaggio sulla Essex, in quanto avrebbe dovuto affrontare il corto ponte ad una velocità eccessiva a causa dei danni. La decisione fu l’espulsione in territorio amico, una pratica che Armstrong si trovò ad affrontare per la prima volta. Guidato a distanza dallo squadron leader John Carpenter che lo scortava, Neil dimostrò tutto quel coraggio che rinnovò quasi vent’anni dopo sulla rampa di lancio dell’Apollo 11. Senza riportare danni, riuscì a paracadutarsi nei pressi di una base di Marines. Lo recuperò un suo compagno di stanza della scuola di pilotaggio della Marina.

Dopo oltre 70 missioni sulla Corea, la carriera di Neil Armstrong terminò e il pilota, tornato civile, finì gli studi abbandonati con la guerra. Con tre medaglie al valore in tasca, nel 1955 entrò alla Nasa (allora Naca - National Aeronautics and Space Administration) come pilota collaudatore. Tra i velivoli più famosi che Armstrong testò vi fu l’aereo-razzo X-15, un bolide da 6.400 Km/h. Durante la sua permanenza alla sezione sperimentale portò in volo oltre 200 prototipi, prima di approdare alla grande corsa allo spazio, la «Space race» espressione della guerra fredda con il programma Gemini. Entrato nel programma nel 1962 sotto la presidenza Kennedy, fu il pilota della missione Gemini 8 che, lanciata il 16 marzo 1966, portò a termine il primo agganciamento tra due veicoli spaziali. Dal 1967 Armstrong fu inserito nell’equipaggio di riserva delle missioni Apollo, e visse la tragedia della morte dei colleghi bruciati vivi per un cortocircuito al momento del lancio dell’Apollo 1. Fu riserva anche della missione Apollo 8, la prima a compiere una completa orbitazione attorno alla Luna e nel maggio 1968 fu designato comandante dell’equipaggio dell’Apollo 11 che, lanciato il 16 luglio 1969, toccherà il suolo lunare dopo quattro giorni di viaggio assieme ai compagni Michael Collins e Buzz Aldrin. Come universalmente noto fu proprio l’astronauta di Wakaponeta ad uscire per primo dal modulo e a lasciare sulla superficie lunare l’impronta più famosa del mondo.

Dopo aver raggiunto l’obiettivo, ed essere identificato come il vincitore della corsa allo spazio contro l’Unione Sovietica, Armstrong lasciò la Nasa nel 1971 per iniziare la propria carriera di docente di ingegneria aerospaziale all’università di Cincinnati, nel nativo Ohio. Lasciata la cattedra nel 1979 ricoprì diverse cariche come consulente o responsabile di associazioni di ricerca in campo ingegneristico aerospaziale, come la National Academy of Engineering e l’International Astronautics Federation oltre che a ricoprire la carica di chairman della Computing Technologies for Aviation. Nel 1986 il compito più doloroso, quando Armstrong fu chiamato come membro della commissione d’inchiesta che si occupò delle cause della tragedia dello Space Shuttle Challenger, esploso in volo il 28 gennaio.

In pensione ufficialmente dal 2002, dopo dieci anni il suo cuore che aveva sopportato una vita di «G-negativi» durante la carriera di pilota e astronauta, non resse ad un intervento d’urgenza dovuto ad un problema cardiocircolatorio. Il 25 agosto 2012 l’uomo del «piccolo grande passo» partiva per il suo più lungo viaggio.

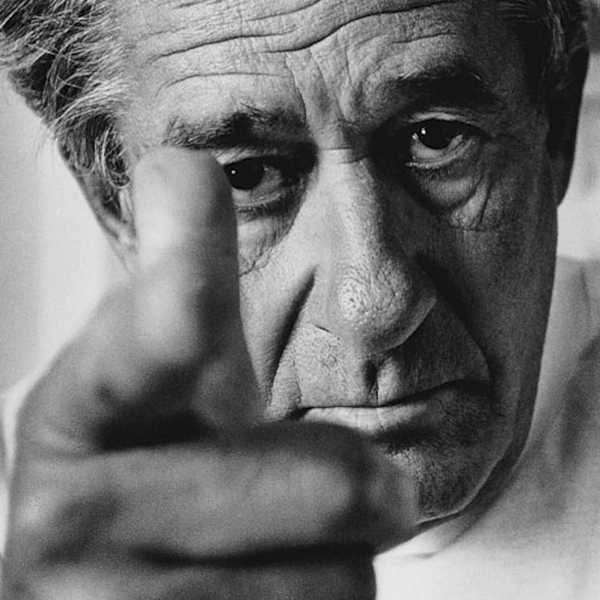

Neil Armstrong: il primo piede sulla Luna fu anche grazie alle sue mani

Ho conosciuto Neil Armstrong nel 2010. Questo incontro unico non sarebbe mai potuto avvenire se per due volte, nella lunga vita professionale dell’«uomo della Luna», la sorte avesse voltato la faccia dall’altra parte. La prima fu in Corea nel 1951 quando per poco Armstrong, arruolato nell’aviazione della Marina, non precipitò ai comandi del suo caccia danneggiato da una trappola antiaerea nordcoreana. La seconda volta fu nel 1968, precisamente il 6 maggio, durante una delle sessioni di addestramento sul modulo lunare dell’Apollo 11. Quella volta perse il controllo del velivolo per un guasto meccanico, una «piantata» come si dice in gergo aeronautico. Eppure, pochi minuti dopo aver rischiato la vita e dopo lo shock dell’espulsione, Armstrong portò a termine la sua giornata di lavoro, non trovando alcun motivo per abbandonare il programma Apollo, quello che lo farà diventare il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

Non fu soltanto il piede ad essere protagonista di quel volo spaziale che farà di Armstrong il Cristoforo Colombo del Ventesimo secolo. Anzi, furono soprattutto le mani ed il cervello dell’astronauta dell’Ohio a portare l’Apollo 11 sulla Luna. Ad eccezione infatti del computer di bordo, molti dei comandi del modulo lunare e e di quello di comando erano manuali. Il cervello elettronico dell’Apollo 11, realizzato dal MIt di Boston e da Ibm, era direttamente derivato dal sistema di guida dei missili Polaris. All’interno della capsula Armstrong e i compagni di viaggio agirono su 172 interruttori, 4 schermi e una ventina di indicatori. Anche all’interno del modulo di servizio, dove si trovavano i serbatoi per l’alimentazione dei quattro propulsori di assetto oltre a quelli di acqua e ossigeno e le batterie elettriche, gli astronauti dell’Apollo 11 operavano manualmente sulle diverse antenne da orientare ogni volta che la navicella dava le spalle alla Terra per mantenere i contatti radio e tv e la trasmissione continua dei dati di missione. Fu lo stesso Armstrong, nel corso dell’incontro a Las Vegas, a confermare quanta manualità e capacità di calcolo dovessero avere i membri dell’equipaggio per poter intervenire sui comandi con tempistiche strettissime e con pochissimo margine di errore. Per questo motivo furono impiegate durante la missione una serie di schede plastificate grazie alle quali gli astronauti potevano operare calcoli precisi in pochissimo tempo così da poter correggere gli input dei dati di volo (spinta dei propulsori, rotta ecc.). Con un processore come quello installato sull’Apollo 11 (molto meno potente di una calcolatrice professionale degli anni '80), la perizia assoluta nella gestione dei dati di navigazione era imprescindibile. Tanto che un errore anche minimo avrebbe potuto significare la morte nello spazio di tutto l’equipaggio. Armstrong e i suoi compagni Buzz Aldrin e Michael Collins ne erano perfettamente consapevoli. Fu proprio Neil Armstrong, durante una delle innumerevoli interviste raccolte dalla stampa, a raccontare quanto fosse stato cruciale l’intervento umano nella fase più delicata e rischiosa della missione: l’allunaggio. Durante la fase di discesa sul suolo della Luna, l’assoluta lucidità e capacità di intervento dell’astronauta dell’Ohio furono determinanti. A 100 ore dal lancio, iniziò la fase di discesa con la separazione del modulo lunare Eagle dal modulo di comando sul quale era rimasto Collins, in orbita attorno al satellite. I primi due iniziarono la programmazione del computer per la discesa, mentre il terzo astronauta assicurava il contatto radio con la Terra e trasferiva i dati di Houston al modulo lunare. Alle 17:32 del 20 luglio 1969 il Lem si staccava dal modulo di comando ed iniziava la delicatissima discesa nell’atmosfera della Luna.

Era importantissimo non sprecare carburante durante la discesa, perché in caso di consumo eccessivo le riserve del Lem non avrebbero più permesso di lasciare la superficie lunare al momento del rientro. Guidati dal radar altimetro e dal computer di bordo che regolava la velocità di discesa di 2.100 Km/h, Armstrong e Aldrin si accorsero che i dati indicavano un sito di allunaggio non adatto. Fu allora che il «ragazzo dell’Ohio» prese la decisione che salvò la missione e la vita dei due membri dell’Apollo 11. Con le mani corresse la rotta, scelta che comportò un aumento del consumo del prezioso combustibile che avrebbe dovuto garantire il decollo per ricongiungersi al modulo di comando ma fu una scelta vincente. Con la spia della riserva accesa il Lem diede l’ultima spinta con i razzi poi il Lem toccò la superficie lunare e poco dopo la voce di Neil confermò il successo: «Qui Base della Tranquillità, l’Aquila (Eagle) è atterrata!». Passarono alcune ore e mentre i mondo aspettava con il fiato sospeso, si aprì il portello del modulo lunare. Fu Neil, il pilota dell’Ohio a toccare per primo con gli ingombranti «moon boot» la polvere della Luna. E fu l’impronta più famosa del mondo.

Leggi l'intervista completa di Sergio Barlocchetti a Neil Armstrong a questo link.