Ogni anno i colossi dei medicinali trasferiscono un mare di soldi a operatori e istituti sanitari. Una pioggia di contributi difficile da ricostruire e i cui motivi restano ignoti

Ogni anno i colossi dei medicinali trasferiscono un mare di soldi a operatori e istituti sanitari. Una pioggia di contributi difficile da ricostruire e i cui motivi restano ignotiMezzo miliardo di euro all’anno. L’equivalente dello stipendio annuo di 25.000 operai italiani o, se preferite, metà di quanto spende ogni anno lo Stato per mantenere in piedi la Camera dei deputati. È questo il valore stimato dei trasferimenti annuali dall’industria farmaceutica agli operatori e organizzazioni sanitarie. Vale a dire medici, professionisti del settore, enti pubblici, fondazioni e ospedali. Partiamo da una doverosa premessa: reperire questo tipo di informazioni risulta semplice soltanto sulla carta. Risale a cinque anni fa, a febbraio del 2016, l’impegno del comparto per la trasparenza, con l’adesione al «disclosure code» (letteralmente «codice per la divulgazione dei dati») della European federation of pharmaceutical industries and association (Efpia). Tecnicamente, i dati sono a disposizione di tutti sui siti Internet delle aziende farmaceutiche. La pubblicazione degli elenchi, tuttavia, non rappresenta quella svolta epocale che era stata spacciata al grande pubblico. Infatti, le informazioni contenute nei report non sono di facile consultazione, né tantomeno vengono adeguatamente pubblicizzate. Ricostruire in modo analitico questi flussi rappresenta un autentico rompicapo.Lo studio italiano più completo e autorevole in merito risale ormai al 2019, e reca la firma della Fondazione Gimbe. Scorrendo i rapporti predisposti dalle case farmaceutiche, gli studiosi ammettono di essersi ritrovati a maneggiare rendiconti dal «taglio squisitamente amministrativo» e «poco fruibili». Prima di tutto perché mal si prestano a «estrapolazioni e operazioni di sintesi», e in secondo luogo perché «non vengono rese note le causali delle erogazioni, ma ci si limita a suddividere i finanziamenti tra donazioni e contributi, sponsorizzazioni di eventi, spese di viaggio e ospitalità, spese per consulenza». dati a singhiozzoInfine, esiste il problema dei dati a singhiozzo. «Oltre a non essere spesso disponibile il totale complessivo erogato per le varie categorie», si legge nella ricerca elaborata da Gimbe, «solo in alcuni casi viene riportato il totale del trasferimento a singolo operatore o organizzazione sanitaria». La medesima criticità, quest’ultima, nella quale si è imbattuta la Verità quando si è trattato di determinare i trasferimenti da parte di quattro colossi del farmaco impegnati nella corsa al vaccino contro il Covid: Astrazeneca, Gsk, Pfizer e Sanofi. Spesso il formato dei file rende ardua, se non impossibile, l’estrazione delle cifre, e in più di un caso si è dovuto procedere a mano per ottenere le somme degli importi versati ai professionisti e alle strutture sanitarie, con considerevole dispendio di tempo. Eppure, il tema riveste un’importanza cruciale, a maggior ragione in tempi di emergenza sanitaria. «Considerato che il guadagno economico è parte integrante di qualsiasi attività professionale, gli interessi secondari non sono illegittimi in quanto tali», concludono i ricercatori di Gimbe, «ma il conflitto emerge quando la loro rilevanza tende a prevalere sui doveri etici, deontologici e legali dei professionisti».dovere di trasparenzaVeniamo ai numeri. Nello studio del 2019, la Fondazione Gimbe ha preso in esame 14 aziende che nel 2017 rappresentavano più della metà (51,5%) del fatturato totale di settore. Le imprese associate all’Efpia sono tenute a pubblicare ogni anno, entro il 30 giugno, i trasferimenti di valore effettuati in favore di professionisti sanitari, organizzazioni sanitarie e nel settore ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda le prime due categorie, i contributi si dividono in tre sezioni: erogazioni liberali e donazioni (solo per le organizzazioni), eventi, servizi e consulenze.Complessivamente, questi 14 soggetti hanno disposto trasferimenti di valore per un totale di 288,1 milioni di euro, con un trasferimento medio per azienda di 20,6 milioni e un range da 8,1 a 41,9 milioni. Nel dettaglio, il 43,3% è stato destinato alle organizzazioni sanitarie (pari a 124,8 milioni di euro), il 40,7% in ricerca e sviluppo (117,4 milioni) e il 15,9% (ovvero 45,9 milioni) agli operatori sanitari. Per questi ultimi, metà hanno riguardato la categoria eventi, e l’altra metà quella dei servizi e delle consulenze. La voce più importante riguarda i corrispettivi (6,7 milioni di euro), mentre solamente per viaggi e ospitalità sono stati elargiti 5,7 milioni. Seguono altri 2,3 milioni per quote di iscrizione e 1,1 milioni per spese riferibili ad attività di consulenza e prestazioni professionali. Nel campo delle organizzazioni, società di servizi (56,6%), società scientifiche (14%) e università (7,9%) assorbono l’80% dei trasferimenti. Il capitolo di spesa più rilevante è rappresentato dagli accordi di sponsorizzazione (78,9 milioni di euro), seguito dalle donazioni e contributi (31,4 milioni).i giganti dei vacciniSfiorano i 40 milioni di euro, invece, i trasferimenti effettuati dalle «fabfour» del vaccino anti-Covid alle organizzazioni sanitarie, il 40% in più rispetto alla ricerca e sviluppo. Un’anomalia italiana riscontrata qualche anno anche dai ricercatori di Gimbe. Nel Regno Unito, infatti, dove i trasferimenti di valore (circa 575 milioni di euro) sono paragonabili alla nostra realtà, gli investimenti in ricerca e sviluppo ammontano al 74,3%, rispetto al 41,1% del nostro Paese. Un elemento che accresce il rischio di potenziali conflitti di interesse.Un’indagine promossa nel 2017 dal Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (Cipomo) e pubblicata sull’autorevole British journal of medicine rivela che il 68% degli intervistati (321 oncologi, pari al 13% di ruolo nel settore) crede l’esistenza di un conflitto di interessi per la maggioranza dei colleghi connazionali. Particolare ancora più preoccupante, il 62% degli interpellati ha candidamente ammesso di aver ricevuto nei tre anni precedenti almeno un pagamento da parte dell’industria farmaceutica. mancanza di sintesiPur lamentandosi nei confronti della stampa, accusata di fare «cherry picking» (ovvero una selezione delle informazioni funzionale a sostegno delle proprie tesi) dei dati Efpia, anche la Fondazione Gimbe ha lamentato il «taglio amministrativo» dei report e la «mancanza di uno strumento di sintesi dei dati». Una carenza di trasparenza che ha alimentato «inevitabilmente percezioni distorte» nell’opinione pubblica. Scorrendo i lunghissimi elenchi, non si può fare a meno di notare la presenza di un numero enorme di donazioni nei confronti di enti di ricerca, atenei e ospedali. Un aspetto positivo, e di certo importante per la sussistenza stessa della ricerca italiana. Tuttavia, il vero problema è rappresentato dall’opacità che contraddistingue questi report. Per come sono redatti risulta sempre impossibile, infatti, risalire al progetto che ha innescato il trasferimento di valore dall’azienda.«Seguendo percorsi legali, il denaro scorre regolarmente dall’industria (farmaceutica, ndr) come risultato di strategie di marketing», chiosano gli autori della ricerca pubblicata sul Bmj. «La vera domanda è se un medico che riceve supporto finanziario nello svolgimento della professione possa essere imparziale e obiettivo quando si tratta di prendere decisioni sul piano clinico». Un interrogativo scomodo, ma che senza dubbio vale la pena porsi.

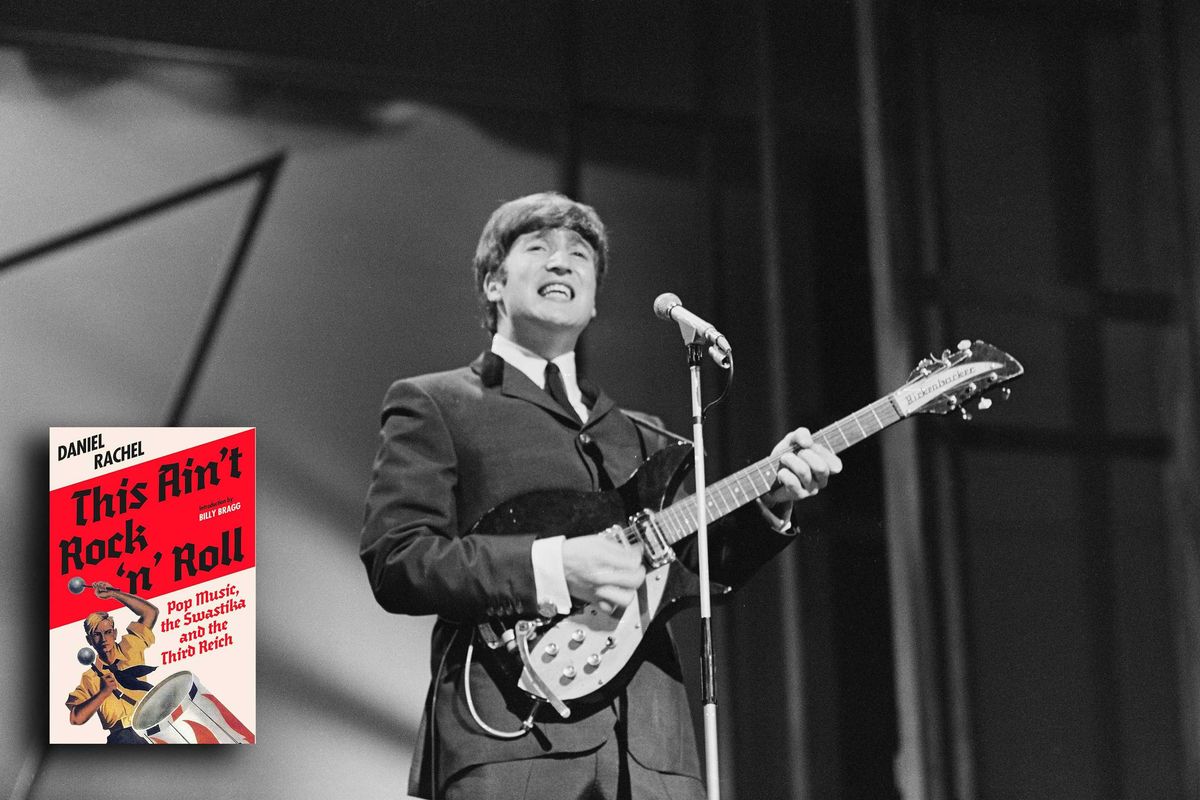

John Lennon e la cover del libro di Daniel Rachel (Getty Images)

Un saggio riscrive la storia della musica: Lennon si ritraeva come il Führer e Clapton amava il superconservatore Powell.

L’ultimo è stato Fedez: dichiarando di preferire Mario Adinolfi ad Alessandro Zan e scaricando il mondo progressista che ne aveva fatto un opinion leader laburista, il rapper milanese ha dimostrato per l’ennesima volta quanto sia avventata la fiducia politica riposta in un artista. Una considerazione che vale anche retrospettivamente. Certo, la narrazione sul rock come palestra delle lotte per i diritti è consolidata. Non di meno, nasconde zone d’ombra interessanti.

Gianrico Carofiglio (Ansa)

Magistrato, politico in quota Pd per un breve periodo e romanziere. Si fa predicatore del «potere della gentilezza» a colpi di karate. Dai banchi del liceo insieme con Michele Emiliano, l’ex pm barese si è intrufolato nella cricca degli intellò scopiazzando Sciascia.

(IStock)

Pure la Francia fustiga l’ostinazione green di Bruxelles: il ministro Barbut, al Consiglio europeo sull’ambiente, ha detto che il taglio delle emissioni in Ue «non porta nulla». In Uk sono alle prese con le ambulanze «alla spina»: costate un salasso, sono inefficienti.

Con la Cop 30 in partenza domani in Brasile, pare che alcuni Paesi europei si stiano svegliando dall’illusione green, realizzando che l’ambizioso taglio delle emissioni in Europa non avrà alcun impatto rilevante sullo stato di salute del pianeta visto che il resto del mondo continua a inquinare. Ciò emerge dalle oltre 24 ore di trattative a Bruxelles per accordarsi sui target dell’Ue per il clima, con alcune dichiarazioni che parlano chiaro.