2018-06-16

Perché il dietrofront sulla via ad Almirante è sbagliato

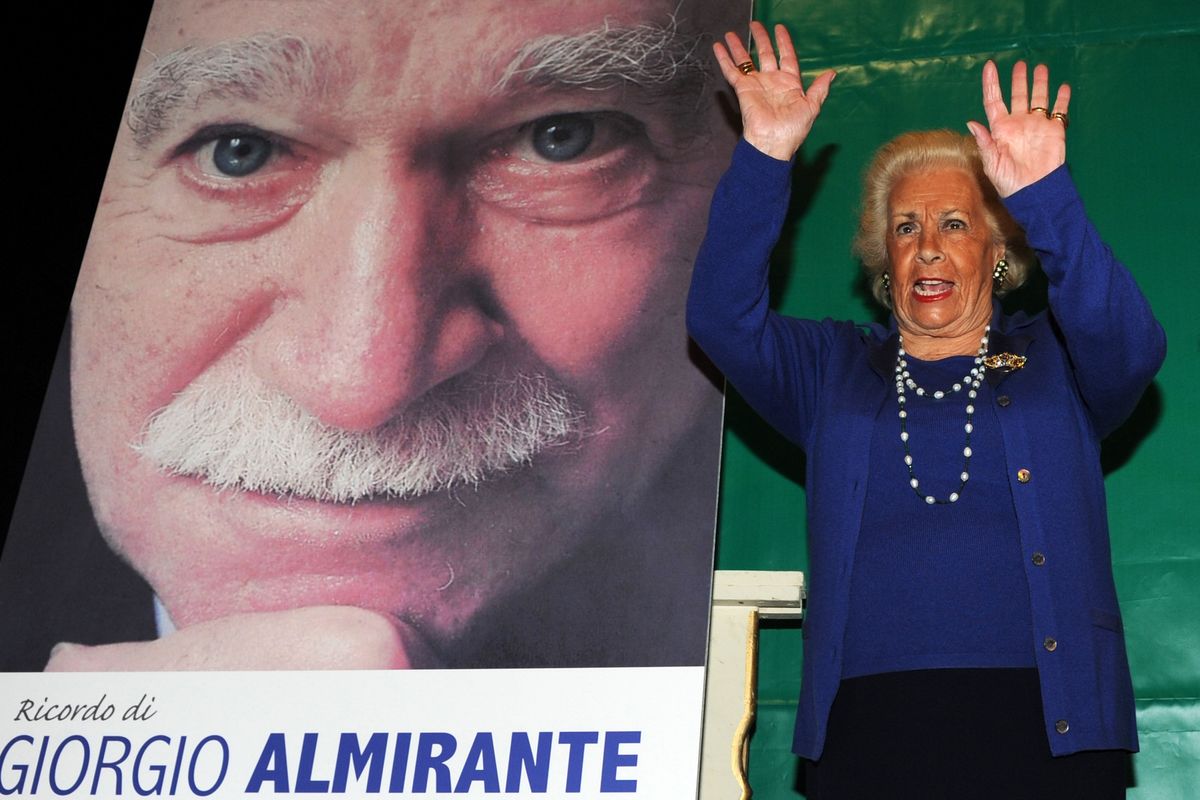

La sindaca Virginia Raggi confessa di non sapere cosa fa il suo partito. Sospetti di pressioni esterne. La figlia del leader missino: «Paradossale».La diatriba diventa una polemica da curva sud. Peccato, perché il ricordo dello storico capo della Destra poteva diventare oggetto di un dibattito più serio. La memoria stenta a diventare comune. Ma via Palmiro Togliatti c'è.Da Dario Fo a Gian Maria Volonté, da Cesare Pavese a Marco Biagi, decine di idoli progressisti furono giovani mussoliniani. Ma campeggiano nelle nostre città.Lo speciale contiene tre articoli«Chi è il vero fascista in questa vicenda? Giorgio Almirante a cui il consiglio capitolino vota l'intitolazione di una strada prendendo una «decisione sovrana» o la sindaca Virginia Raggi che nega la libertà e annulla un atto presentando una mozione?». Giuliana De' Medici, la figlia del leader del Movimento sociale italiano e donna Assunta, definisce «paradossale» il comportamento della Raggi che, ancora una volta, ha dimostrato come in Campidoglio succedano varie cose a sua insaputa. È vero che giovedì ha dovuto affrontare la bufera politica scatenata dall'inchiesta sullo stadio della Roma ma quando Bruno Vespa a Porta a porta ha detto alla Raggi che i consiglieri pentastellati avevano approvato la mozione presentata da Fratelli d'Italia per intitolare una strada ad Almirante, lei è scesa dalle nuvole e non senza imbarazzo ha dichiarato: «Non sapevo nulla, mi sorprende. Sono qui da lei e mi sono allontanata dal consiglio comunale da qualche ora. Se condivido il provvedimento? Se l'aula ha votato favorevolmente credo assolutamente di sì. Se è passato vuol dire che i consiglieri si sono determinati e vogliono comunque intitolare la strada a questo personaggio. Il sindaco prende atto della volontà dell'aula, che è sovrana come il Parlamento». L'aula sarà pure sovrana, ma è bastato lasciare gli studi della Rai, sentire la polemica montante tra l'attacco del Pd («dedicare una via ad Almirante è l'ultima vergogna della sindaca») e la contrarietà della comunità ebraica, («una vergogna per la storia di questa città: chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la difesa della razza, senza mai pentirsene, non merita una via come riconoscimento»), chiamare la sua maggioranza e decidere di non subire una scelta non sua. La Raggi, infatti, poco dopo mezzanotte ci ha ripensato smentendo quindi sé stessa con un post su Facebook, dove già era visibile l'intervista con Vespa: «Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio #Almirante. Domani stesso presenterò una mozione a mia prima firma».Una mozione per proibire l'intitolazione di «strade ad esponenti del fascismo o persone che si siano esposte con idee antisemite o razziali» che dovrebbero firmare i consiglieri grillini tornando indietro su un provvedimento che Giorgia Meloni ha definito «un risultato storico» e che ora con Fdi difenderà al no della «Raggi stalinista». Mai come in questa occasione la sindaca ha mostrato tanta fermezza nell'imporre la sua decisione dopo però aver palesato, ancora una volta, una fragilità politica che non dipende dal fatto di essere una donna, come spesso lamenta. Possibile che né qualcuno dello staff, né un consigliere l'abbia avvisata del provvedimento che stavano per votare in aula Giulio Cesare? O c'è stato un blitz improvviso ordito dalla sua maggioranza contro di lei? E ancora, perché non manifestare davanti le telecamere la sua contrarietà ad una decisione seppur presa «dall'Aula sovrana»? È solo l'ultimo inciampo di Virginia Raggi che fa dire al capogruppo di Fdi, Fabrizio Ghera: «Non vorremmo che dietro alla retromarcia della sindaca vi fossero pressioni esterne». E Giuliana De' Medici chiosa: «Comunque non si fa un torto ad Almirante ma al popolo di destra».Sarina Biraghi<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-raggi-smentisce-se-stessa-in-tv-dice-si-poi-da-lo-stop-2578391623.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="su-via-almirante-ce-il-contrordine-roma-torna-a-essere-una-citta-divisa" data-post-id="2578391623" data-published-at="1763727351" data-use-pagination="False"> Su via Almirante c’è il contrordine. Roma torna a essere una città divisa Giorgia Meloni sorride, mentre affila le lame in vista del consiglio comunale che si preannuncia come il più rovente dell'estate italiana. È una polemica a metà tra storia e politica, che si anima in queste ore: quella sulla strada più contestata d'Italia, quella che si dovrebbe intitolare, nella Capitale, a Giorgio Almirante. Nel nome del padre la leader di Fratelli d'Italia la Meloni fa dunque ironia sul sindaco Virginia Raggi: «Ma come? Non diceva che era sovrano il consiglio capitolino? Voglio vedere - osserva la leader di Fratelli d'Italia - cosa faranno gli eletti del M5s che solo due giorni fa avevano votato per intitolare la strada ad Almirante, e che adesso devono cambiare linea. È ridicolo!». E così Roma, ancora una volta, diventa città divisa, nel nome del leader storico del Movimento sociale. Tutto inizia proprio con il blitz di Fratelli d'Italia, che due giorni fa presenta un ordine del giorno (a lungo meditato) per intitolare una strada al fondatore della destra italiana, proprio nel pomeriggio in cui la Raggi sta registrando la puntata di Bruno Vespa sull'inchiesta dello stadio. Una giornata estiva dolente, l'attenzione bassa, la sindaca in tv, il Pd fuori dall'Aula per protesta sullo stadio e l'esperienza dei vecchi marpioni delle aule consiliari, cresciuti a pane e politica, fa sì che si metta a segno il colpo. La notizia che i consiglieri del M5s hanno votato con quelli di Fdi viene comunicata al sindaco dal conduttore di Porta a Porta. E la Raggi dichiara di cadere dalle nuvole: «Non lo sapevo. Sono qui da lei, immagino sia un provvedimento di oggi pomeriggio. Se è l'ordine del giorno è passato», osserva, «vuol dire che i consiglieri si sono determinati e vogliono comunque intitolare la strada a questo personaggio. Il sindaco prende atto». Solo uno straordinario esercizio dialettico? Può darsi, perché la Raggi in tv è abilissima. Il primo colpo sembra parato, ma più tardi, in serata, la rivolta sui social divampa. E così Virginia deve correggere il tiro scrivendo un twit quasi notturno. Di mezzo, le proteste della comunità ebraica, con l'accusa di aver onorato «un firmatario del manifesto per la difesa della razza». E così il tono del messaggio della Raggi diventa correttivo: «Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio #Almirante. Domani stesso presenterò una mozione a mia prima firma». A questo punto diventa una polemica da curva sud. Peccato, perché la memoria di Almirante poteva diventare oggetto di un dibattito più serio, quindi i consigli comunali ancora discutevano quello che facevano sapendo di cosa parlavano. Almirante è il padre e il precursore della destra di governo, ma fu anche un uomo della Repubblica sociale, segretario del ministro Mezzasoma. Ed è vero che negli anni Settanta fu messo sotto accusa due volte. La prima con il sospetto di essere un «fucilatore fascista» per la vicenda di un bando di rastrellamento firmato ai tempi della Rsi. La seconda quando il procuratore Bianchi d'Espinosa lo mise sotto accusa per la ricostituzione del partito fascista. Due vicende che riempirono montagne di carta, ricordate ieri su Repubblica da Guido Crainz, con una curiosa omissione. Da quell'accusa Almirante fu prosciolto, difeso persino dagli avversari del Pci contrari alla messa al bando di una forza rappresentata in Parlamento. Rimase celebre una battuta dell'ex partigiano Giancarlo Pajetta, che disse: «Gli elettori non si sciolgono». È curioso ricordare, piuttosto, come Almirante fosse contestato, ma a destra. Padre della «politica del doppiopetto» (moderazione in parlamento radicalità nella militanza) dopo essere stato un esponente della «sinistra missina». Leader indiscusso del partito in un rapporto di amore odio con l'oppositore Pino Rauti. Almirante nel 1968 fu l'ideatore della spedizione punitiva a la Sapienza contro gli occupanti del movimento studentesco. Fu poi l'uomo della provvidenziale linea della fermezza contro l'estremismo del terrorismo dei Nar. Nel 1978 dopo la strage di Acca Larentia fu oggetto di un corteo di contestazione nella sede di via del Drago, per aver rifiutato la messa in stato d'accusa della polizia e dei carabinieri dopo la sparatoria in cui era morto il militante del Fronte della gioventù Stefano Recchioni. Solo due anni più tardi lanciò la clamorosa proposta di una petizione contro i terroristi neri: «Se a sparare è uno dei nostri, la pena di morte deve essere doppia». Nel pieno degli anni di piombo, girando senza scorta con la sua A 112 incontrava segretamente Enrico Berlinguer (lo ha raccontato sua moglie, Assunta Almirante) per una consultazione sui limiti delle leggi speciali. Alla morte del segretario del Pci, nel 1984, compì un gesto clamoroso, andando a rendere omaggio, senza nessuna scorta al feretro di Berlinguer esposto a Botteghe Oscure. Fu sorpreso da uno dei registi comunisti che giravano un documentario sul funerale: «Lei è Giorgio Almirante?». Risposta: «Sì». «E cosa è venuto a fare, qui, oggi?». Risposta: «Sono venuto a rendere omaggio a un uomo onesto». Alla morte di Almirante fu ancora una volta Pajetta a ricambiare con un omaggio al leader missino. Come sempre, nella storia, rendere omaggio a un uomo significa assumerlo nella sua interezza, con le sue luci e con le sue ombre. Nella capitale della storia italiana via Almirante può incrociarsi con via Togliatti? Dilemmi della memoria divisa che a fatica può diventare comune. Luca Telese <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-raggi-smentisce-se-stessa-in-tv-dice-si-poi-da-lo-stop-2578391623.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="pero-alla-sinistra-non-da-alcun-fastidio-la-toponomastica-dei-fascisti-ripuliti" data-post-id="2578391623" data-published-at="1763727351" data-use-pagination="False"> Però alla sinistra non dà alcun fastidio la toponomastica dei «fascisti ripuliti» Se non altro, Giorgio Almirante era coerente. Nell'errore, dal mio punto di vista, essendo io figlio di un fervente antifascista e di un nonno partigiano delle Brigate Garibaldi (pentito in seguito, per la parte che riguardava le vendette dei i vincitori sui vinti, anche quando erano innocenti che non c'entravano nulla, come ha ben testimoniato nei suoi libri Giampaolo Pansa). Ma pur sempre fedele a sé stesso, Almirante, e alle sue convinzioni che mai abiurò. Per questo, se a Roma fosse indetto un referendum: «Volete voi che una via o una piazza gli venga intestata?» voterei no, senza se e senza ma. Riconoscendo però al contempo ad Almirante il coraggio, per esempio, di andare a rendere omaggio al feretro di Enrico Berlinguer nella camera ardente nella sede del Pci, nel 1984, un gesto molto più che simbolico dopo il decennio degli opposti estremisti, del sangue versato inutilmente da «la meglio gioventù» rossa e nera in un insensato simulacro di guerra civile. Non era un rinnegato, Almirante, a differenza dei troppi che - con l'alibi dell'errore declassato a «adolescenziale» - furono fascisti come e quanto lui, solo che con la Liberazione rimossero la circostanza. Quando un fan di Dario Fo scagliò contro Enzo Tortora l'epiteto di «reazionario», essendo lui un moderato liberale - quindi un fascista, nella pigra e comoda vulgata dell'«Ora e sempre Resistenza"- Enzo Tortora prese carta e penna e vergò una risposta da zittire chiunque, allora come ora. Era il 2 giugno 1977, e l'intervento comparve sul settimanale Albo tv: «Io rispetto tutti, ma eccoci al 1945. Il fascismo muore sotto i colpi e degli alleati e dei partigiani (quelli veri). Ma Giorgio Albertazzi, tanto per fare un nome, era allegramente sottotenente del battaglione Mussolini. Ugo Tognazzi era nelle Brigate Nere di Cremona. Enrico Maria Salerno era nella Guardia nazionale repubblichina. Gian Maria Volontè militava nelle Brigate nere di Torino. Raimondo Vianello stava nella X Flottiglia Mas. Paolo Ferrari, quello che sbianca tutto con il detersivo, era anch'egli nella nerissima Guardia nazionale repubblichina. E il tuo Dario Fo passava il tempo tra i famigerati paracadutisti di Salò. Io invece, studente, sparavo come un fesso contro i fascisti nella liberazione di Genova. Fu un caso non aver impallinato i tuoi idoli». Questo per quanto riguarda il «panorama ideologico del mondo dello spettacolo», come lo definì Tortora. Poi ci sarebbe il cosiddetto milieu intellettuale. I cui esponenti collaborarono per esempio con Primato, rivista quindicinale «programmaticamente ariana e antisemita» (così Michele Sarfatti ne Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi) diretta dal fascistissimo Giuseppe Bottai e pubblicata tra il 1940 e il 1943, quindi con le leggi razziali già «digerite» in quanto emanate nel 1938. Qualche nome? Indro Montanelli, che mai nascose il suo essere stato fascista («e non chiedo scusa a nessuno» ribadì ancora nel 1996). Enzo Biagi (che firmò anche sul giornale fascista bolognese Architrave). Sandro Penna. Emilio Cecchi, Carlo Emilio Gadda, Cesare Pavese, Vasco Pratolini, Nicola Abbagnano, Riccardo Bacchelli, Arrigo Benedetti, Vitaliano Brancati, Leo Longanesi, Dino Buzzati, Alfonso Gatto, Mario Luzi, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti (che si definì «fascista in eterno»), Cesare Zavattini, Renato Guttuso, Mino Maccari, Mario Alicata, Corrado Alvaro, Giulio Carlo Argan. E a molti di costoro sono state dedicate fior di vie. Su La provincia granda, bollettino della federazione fascista di Cuneo, si esibiva un giovane Giorgio Bocca, che l'8 gennaio 1943 si vantò di aver incontrato in treno l'industriale Paolo Berardi, il quale spiegava ad alcuni reduci della campagna di Russia che la guerra era persa, e per questo da lui preso a sberle e denunciato alla polizia per disfattismo. Eugenio Scalfari ,invece, scriveva su Roma fascista, giornale dei Guf, i Gruppi universitari fascisti, organismo cui si iscrisse anche Norberto Bobbio mantenendo poi la tessera, senza la quale non potevi pensare di accedere all'insegnamento. Si dovette aspettare il 1999 per una sua clamorosa ammissione (a Pietrangelo Buttafuoco per Il Foglio allora diretto da Giuliano Ferrara): «Noi il fascismo l'abbiamo rimosso perché ce ne vergognavamo. Io che ho vissuto la “gioventù fascista" tra gli antifascisti mi vergognavo prima di tutto di fronte al me stesso di dopo, e poi davanti a chi faceva otto anni di prigione, mi vergognavo di fronte a quelli che diversamente da me non se l'erano cavata». Eh già. Perché tra chi scelse di giocarsi la vita andando in montagna, «quindicenni sbranati dalla primavera», e chi decise di immolarsi «dalla parte sbagliata, in una bella giornata di sole» (così Francesco De Gregori ne Il cuoco di Salò), ci furono quei silenziosi, infrattati e imboscati, «40 milioni di fascisti che scoprirono di essere antifascisti» -per dirla con Scalfari - che recuperarono la memoria svogliatamente o solo perché messi di fronte all'evidenza del proprio passato.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Ansa)

Vincenzo Spadafora ed Ernesto Maria Ruffini (Imagoeconomica)