Spogli oppure opulenti, i giardini di casa nostra sono la più antica (e comune) forma di arte che imita l'ambiente circostante. Gli stili possono essere profondamente diversi, e non mancano purtroppo oscenità dovute all'improvvisazione del «fai da te».Questa è la stagione della desolazione. Il paesaggio italiano si ritrova diminuito nelle forme che l'inverno impone agli elementi naturali che vanno a connotare quei micromondi ricostruiti, ipotetici, addomesticati che sono i giardini. Quando cammino dentro i pensieri che mi accompagnano vagando nelle città o nei centri abitati dei paesi raramente perdo l'occasione di sondare i caratteri formali presenti in un giardino che sto costeggiando. Anche la più anonima palazzina di borgata è circondata da un giardinetto, magari appunto minimo, di recente costituzione: l'erba bassa e cauterizzata dal gelo, i rami spogli di una rosa con le ultime foglie accartocciate o un fiore ammuffito, un acero snudato o una conifera verdeggiante.Talvolta basta guardare la dimensione delle piante in questi spazi di corredo e respiro, fra cemento e cemento, fra un portone d'ingresso e il successivo, per farsi un'idea di quanto siano datati i luoghi, anche prima di osservare lo «stile» – ammesso che sia la parola opportuna – degli edifici, le squadrature, i materiali usati per rivestire le pareti, la dimensione dei poggioli, le grondaie. Ogni decennio ha presentato certi modelli di riferimento, come ad esempio un certo razionalismo geometrico ed essenziale che ha connotato in parte l'architettura civile degli anni Sessanta e Settanta, epoche di viaggi spaziali, telefilm futuristici e uomini dello spazio che scendono sulla Terra. Oppure, se guardiamo i caseggiati realizzati ingolfando le coste turistiche, i nuovi guardiani silenziosi delle spiagge, come in certe località della Liguria o della Romagna o del Veneto, edifici ricoperti di piastrelle dai colori e disegni eccessivamente sgargianti, un tripudio di facili entusiasmi che purtroppo sono invecchiati assai in fretta. E quindi forse il nostro sguardo incauto può anche evitare di pascolare sulle volumetrie abitative per soffermarsi sulla «corposità» delle presenze botaniche, intuendo se la quercia o il cedro del Libano, l'acero giapponese rosso o la palma cinese o l'araucaria sono giovani o mature, se hanno potuto crescere in armonia, minima, o se sono stati bersagliati da un'eccessiva curatela, potature severe, frequenti, oscenità che ahimè non latitano quando i giardini sono espressione della gioiosa arte del fai-da-te.Sarà poi la nuova primavera, più vistosa nel mese di aprile, a gonfiare le chiome, a caricare di colori i diversi cantucci dei giardini, in previsione delle abbondanti fioriture di maggio e giugno, quando i nostri amati alberi e gli arbusti iniziano ad esibire quel carnevale annuale di profumi e nuances.In attesa di vederle spuntare lungo i sentieri boscosi o accanto ai muriccioli, le prime primule iniziano a fiorire sui trespoli dei fiorai: piccole macchie sparate giallo zafferano o avorio, ciclamino, rosso cinabro o violaceo. Nel mese di marzo visiteranno i nostri giardini, e poco dopo toccherà ai narcisi, gli amati ed eleganti «defodils» (pronuncia imperfetta del termine daffodils), nelle due più diffuse varianti, come i narcisi detti tromboni (Narcissus pseudonarcissus, integralmente gialli, come anche il Narcissus jonquilla), il narciso poeta o selvatico (Narcissus poeticus, corolla bianco e paracorolla – l'occhietto centrale piccolo – giallo intenso). Ricordo i campus delle università americane, in un soleggiato mese di aprile, carichi di studenti che parlano al primo sole, circondati da costellazioni di narcisi in fiore.Il giardino è la forma più inventiva di arte quotidiana che buona parte dell'umanità pratica in giro per il pianeta. È una curiosa via di mezzo fra scienza e superstizione, fra antiche usanze – il rispetto dei cicli lunari – e i consigli dei frati-coltivatori dalla lunga barba bianca, un compromesso fra personali ambizioni e accostamenti audaci; sono anche tentativi di viaggio nel tempo e nello spazio, basti pensare alla collocazione di oggetti mistici o mefistofelici in pochi metri quadri di prato, statue di Padre Pio, Biancaneve e i sette nani, la Venere di Milo o qualche ardita indecifrabile composizione astratta. Ci sono i falegnami che accompagnano le bordure e i roseti ai versi dei poeti prediletti, ai giochi di parole di un Rodari o meglio ancora di un Tonino Guerra, ideogrammi cinesi o giapponesi, massime sulla vita e sulla morte, o più mestamente nomi comuni di essenze o appropriate nomenclature in latino. Le sorprese ovviamente non mancano.Per un certo periodo che mi pare oramai tramontato – o quantomeno, c'è da augurarselo – si è assistito al trapianto di grandi ulivi sradicati dalle regioni del sud, quando ahimè non dalla penisola iberica, dalla Grecia o dalla Turchia. Anche mezze piante smezzate da venditori senza scrupoli, che di certi esemplari secolari hanno abilmente fatto commercio, incontrando lo sbalestrato desiderio di possedere una «pianta importante» in un giardino di una casa abitata da gente altrettanto «importante». Alberi piantati in qualsiasi stagione che dopo pochi anni sono seccati. E per fortuna che Madre Natura ci segue passo passo, non si dimentica di noi: ogni tanto ci concede il dono di una giornata di non poco sotto zero, sprofondi da meno dieci, meno venti, buriane che spazzano il cuore del continente calando come orde di Unni dalla Scandinavia o dalla Siberia.I giardini ospitano piante provenienti da continenti distanti. Abbiamo il glicine, che arriva dalla Cina o dal Giappone. Abbiamo la robinia, il liriodendro, il sommaco, lo storace, il tassodio o cipresso calvo, le sequoie che provengono dal Nordamerica. Abbiamo gli aceri rossi, i gelsomini, diverse varietà di azalee, rododendri, magnolie, gardenie e peonie dall'Asia. Dal Medio Oriente abbiamo accolto i cedri e l'albero di Giuda. Per non parlare delle rose, in tutte le loro ammalianti diversità: rose antiche e rose moderne, rose floribunde e rose rampicanti, rose cinesi, rose ibride inglesi, rose toscane, rose francesi… ci sono gli alberi nostrani, oramai in decisa minoranza, come i faggi – ma anche questi risalendo le epoche non sarebbero autoctoni – e i tigli, i tassi e i sambuchi, i ciliegi e gli abeti, i larici, i fichi e le diverse piante da frutto; e così le aromatiche come il timo, la lavanda, la verbena, la menta, la maggiorana, il basilico, la santolina, la salvia, l'aneto e il rosmarino. Piccoli nidi recintati di fiori messicoli, come i papaveri o rosalacci e i fiordalisi, mentre s'incontrano con crescente frequenza le piante fiorite «da farfalla», come le buddleie – oramai diffuse nei più diversi ambienti, ma la loro origine è esotica, Sudamerica e Asia orientale – i ligustri o le ortensie. E i gerani, i re dei balconi? Arrivano dall'Africa meridionale.

Donald Trump (Getty Images)

Washington avvia l’operazione «Lancia del Sud» contro i traffici di droga: portaerei nel mar dei Caraibi. Maduro: «No ad altre guerre». Trump insiste per riaffermare il dominio nella regione scacciando Pechino.

Donald Trump è sempre più intenzionato a rilanciare la Dottrina Monroe: il presidente americano punta infatti ad arginare l’influenza della Cina sull’Emisfero occidentale. È dunque anche in quest’ottica che, l’altro ieri, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha annunciato un’operazione militare che riguarderà l’America Latina. «Il presidente Trump ha ordinato l’azione e il Dipartimento della Guerra sta dando seguito alle sue richieste. Oggi annuncio l’operazione Lancia del Sud», ha dichiarato.

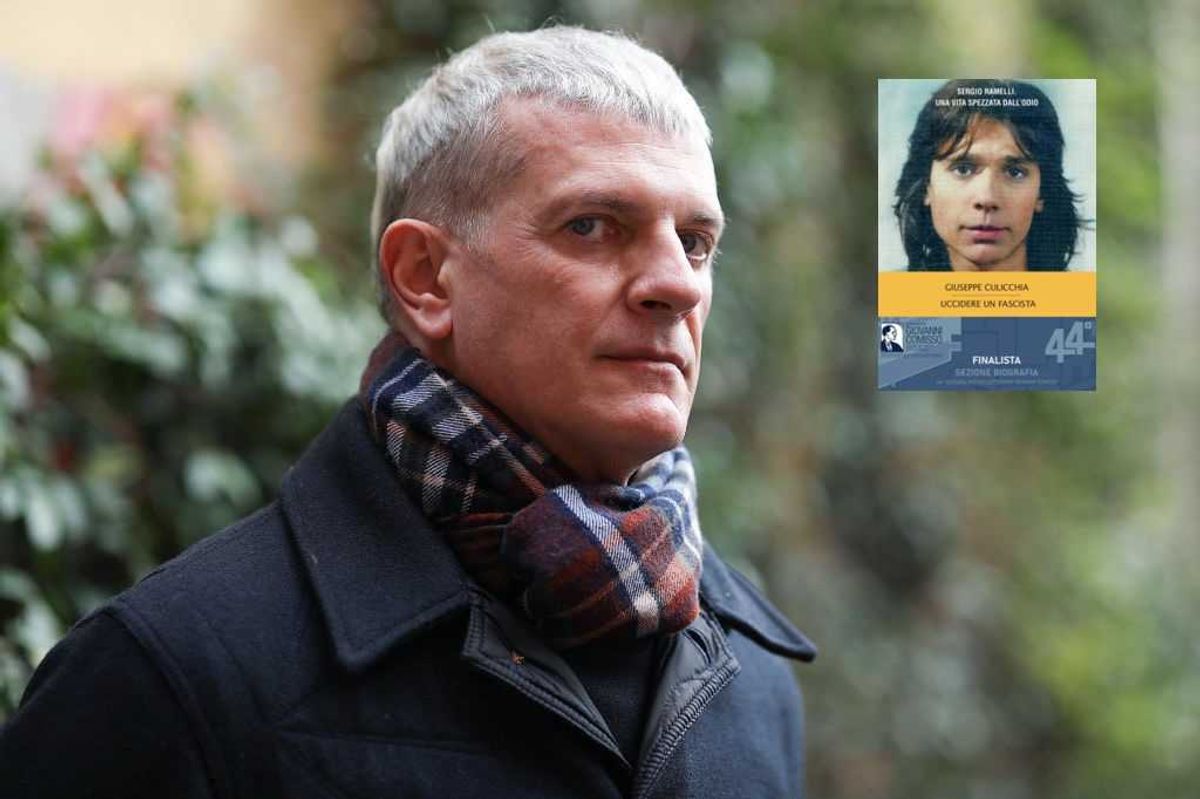

Giuseppe Culicchia (Getty Images). Nel riquadro il suo libro Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio pubblicato da Mondadori

Comunicati fotocopia contro la presentazione del saggio di Culicchia. E il ragazzo ucciso? «Strumentalizzazioni».

Passano gli anni ma l’odio sembra non passare mai. Un tempo ragazzi come Sergio Ramelli venivano ammazzati sotto casa a colpi di chiave inglese. Oggi invece la violenza si rivolge contro chi di Sergio osa parlare. È una violenza meno palese, se volete meno brutale. Non uccide però infama, disumanizza, minaccia e punta a intimidire. E gode, proprio come quella antica, di sponde politiche e «presentabili». Lunedì 24 novembre nella Biblioteca Comunale di Susa è programmata la presentazione di un bellissimo libro di Giuseppe Culicchia, scrittore italiano che negli ultimi anni ha intrapreso una strada davvero coraggiosa e suggestiva.

Fiori e un camioncino giocattolo dei pompieri sono stati messi sotto il portone della casa dove una donna ha ucciso il figlio, di nove anni, tagliandogli la gola, a Muggia, in provincia di Trieste (Ansa). Nel riquadro Olena Stasiuk

- Il report alla base della decisione sulle visite: «Difficoltà psicologiche superate brillantemente» da Olena, che ha tagliato la gola al suo Giovanni. Le toghe fanno uscire di cella due stupratori e un assassino per obesità.

- Uno stupratore ai domiciliari, due violentatori scarcerati per inciampi procedurali, il killer liberato perché obeso e tabagista: la cronaca è piena di decisioni incredibili.

Lo speciale contiene due articoli.

Matteo Salvini (Ansa)

- Il ministro dei Trasporti in pressing sulla concessionaria per il contenimento dei pedaggi e i ritardi sulla manutenzione. Tra i progetti contestati spiccano il passante di Bologna, la Gronda e il tunnel a Genova. Nel mirino anche i lavori su A1 (Milano-Napoli), A10 e A16.

- Con il nuovo Codice calato del 6,8% il numero delle vittime: -8,6% nei centri urbani.