La Corte della Germania ha dichiarato incostituzionale la norma che vietava la pratica «su base commerciale». Come in Italia, sui temi eticamente sensibili sono i giudici a dettare le leggi. In nome dell'autodeterminazione, introducono la dolce morte.Via libera al suicidio assistito in Germania. La Corte costituzionale tedesca ha dichiarato ieri incostituzionale una legge che vietava la controversa pratica «su base commerciale». In particolare, la norma - approvata nel 2015 a larga maggioranza - rendeva lecito il suicidio assistito per «ragioni altruistiche» ma lo proibiva «in termini di business», arrivando a punirlo con un massimo di tre anni di reclusione. La legge aveva suscitato subito una serie di polemiche: fattore, questo, che aveva spinto un gruppo di medici e malati terminali ad appellarsi alla corte. Come riportato ieri dall'Associated Press, il giudice, Andreas Vosskuhle, ha dichiarato nella sentenza che il divieto violasse il diritto dei cittadini di decidere sulla propria morte, limitando la possibilità di chiedere assistenza a terzi. La sentenza è prevedibilmente destinata ad infiammare il dibattito politico tedesco, mentre il parlamento sarà chiamato con ogni probabilità ad approvare una nuova normativa, in linea con quanto stabilito ieri. La stessa legge del 2015 mirava, in un certo senso, a trovare un compromesso tra le varie posizioni politiche in campo. Come sottolineato da Bbc, l'eutanasia resta per il momento invece fuori legge, mentre nessun medico può essere costretto a praticare il suicidio assistito contro la propria coscienza. Del resto, tali questioni si rivelano da sempre particolarmente controverse in Germania per ragioni storiche: soprattutto alla luce della campagna, attuata dal regime nazionalsocialista, volta all'eliminazione di circa 200.000 malati fisici e mentali.Il tema risulta comunque spinoso anche in altri Paesi europei. A settembre, la Corte costituzionale italiana giudicò non punibile chi aiuta al suicidio «una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Nonostante alcuni paletti stringenti, il via libera al suicidio assistito ha dunque avuto luogo. La decisione era avvenuta in riferimento al caso di Marco Cappato, che rischiava fino a dodici anni di carcere per aver accompagnato il tetraplegico dj Fabo a morire in Svizzera. Nella fattispecie, la Consulta era stata chiamata a decidere se, come fissato dall'articolo 580 del codice penale, costituisse reato aiutare una persona malata a spegnersi. La sentenza ha tuttavia suscitato aspre polemiche, con pesanti ripercussioni nel mondo politico e in quello cattolico.A livello più generale, quello a cui si assiste è un processo duplice. Da una parte, ha luogo una crescente «integrazione» tra le Corti costituzionali europee: corti che dialogano sempre più intensamente tra loro e che tendono spesso a uniformarsi a standard e princìpi di carattere sovranazionale. Dall'altra, questi standard e princìpi presentano sovente una matrice filosofico-ideologica abbastanza definita: una matrice che - tendendo ad esaltare una prospettiva radicalmente individualista - finisce frequentemente col tutelare una vera e propria cultura della morte. Una cultura che applica indebitamente le logiche del consumismo alle problematiche di natura sanitaria e, in definitiva, alla vita stessa dei pazienti. In tal senso, Joseph Ratzinger parlava polemicamente di «visione utilitaristica nei confronti della persona».Senza poi trascurare, come tutto questo produca ovvie ripercussioni (dirette o indirette) sulle scelte legislative dei singoli Paesi. Pochi giorni fa, il Parlamento portoghese ha approvato una legge per la legalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito nei confronti dei malati terminali. La norma ha suscitato non poche polemiche e lo stesso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso perplessità: perplessità che potrebbero portarlo a porre il veto sul provvedimento, per rimandare il testo al Parlamento. Tutto questo, mentre lo scorso settembre una corte dei Paesi Bassi ha assolto un medico che aveva messo del sedativo nel caffè di una sua paziente di settantaquattro anni, prima di somministrarle un farmaco letale. I pubblici ministeri avevano accusato il medico di non aver consultato prima la paziente che era affetta dal morbo di Alzheimer: il giudice ha tuttavia ritenuto che fosse sufficiente una dichiarazione da lei scritta quattro anni prima. Non si sarebbe pertanto riscontrato alcun obbligo di verificare «la volontà di morire allo stato attuale». Ricordiamo che, nel 2002, i Paesi Bassi hanno ammesso l'eutanasia, qualora un paziente si trovi in «sofferenza insopportabile e senza fine» e abbia fatto richiesta di morire «con piena convinzione». Senza poi dimenticare il lungo calvario del tetraplegico Vincent Lambert, scomparso lo scorso luglio, che, nel 2015, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva acconsentito a lasciar morire. Insomma, dalle Corti ai Parlamenti, l'utilitarismo prende sempre più piede in Europa sulle questioni eticamente sensibili.

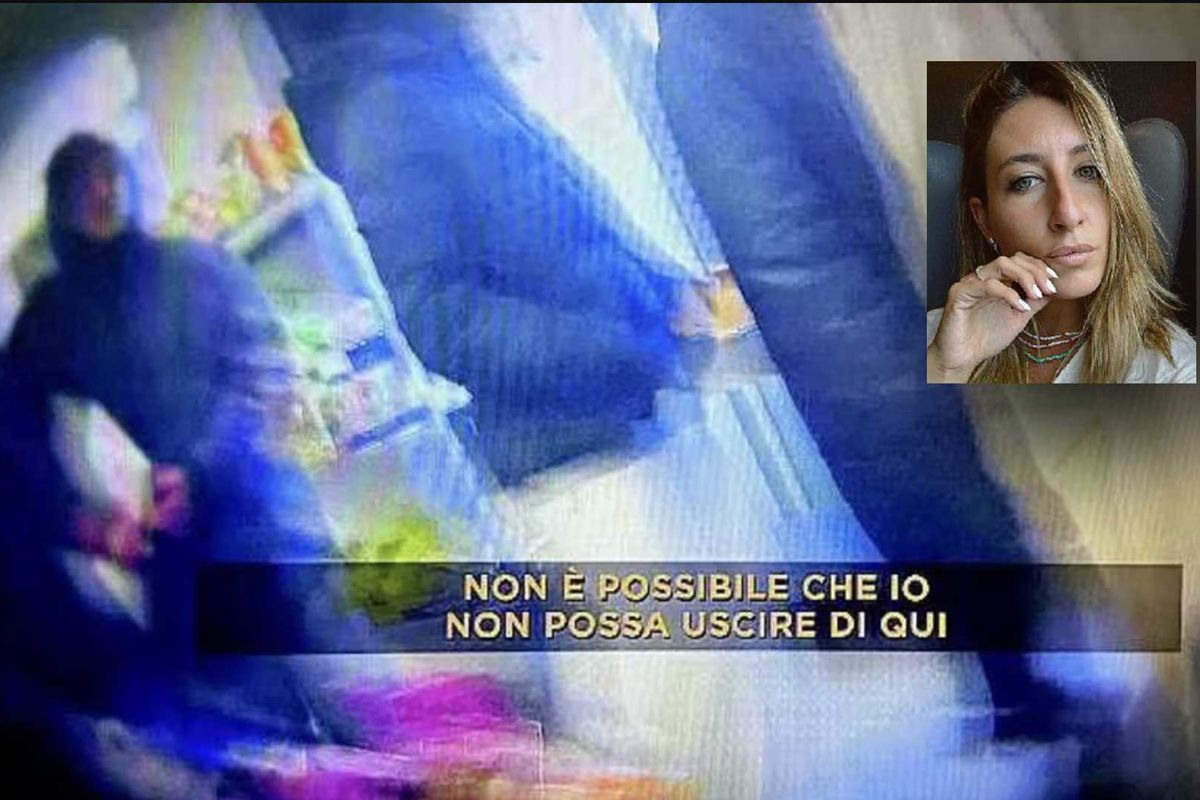

Un frame del video dell'aggressione a Costanza Tosi (nel riquadro) nella macelleria islamica di Roubaix

Giornalista di «Fuori dal coro», sequestrata in Francia nel ghetto musulmano di Roubaix.

Sequestrata in una macelleria da un gruppo di musulmani. Minacciata, irrisa, costretta a chiedere scusa senza una colpa. È durato più di un’ora l’incubo di Costanza Tosi, giornalista e inviata per la trasmissione Fuori dal coro, a Roubaix, in Francia, una città dove il credo islamico ha ormai sostituito la cultura occidentale.

Scontri fra pro-Pal e Polizia a Torino. Nel riquadro, Walter Mazzetti (Ansa)

La tenuità del reato vale anche se la vittima è un uomo in divisa. La Corte sconfessa il principio della sua ex presidente Cartabia.

Ennesima umiliazione per le forze dell’ordine. Sarà contenta l’eurodeputata Ilaria Salis, la quale non perde mai occasione per difendere i violenti e condannare gli agenti. La mano dello Stato contro chi aggredisce poliziotti o carabinieri non è mai stata pesante, ma da oggi potrebbe diventare una piuma. A dare il colpo di grazia ai servitori dello Stato che ogni giorno vengono aggrediti da delinquenti o facinorosi è una sentenza fresca di stampa, destinata a far discutere.

Mohamed Shahin (Ansa). Nel riquadro, il vescovo di Pinerolo Derio Olivero (Imagoeconomica)

Per il Viminale, Mohamed Shahin è una persona radicalizzata che rappresenta una minaccia per lo Stato. Sulle stragi di Hamas disse: «Non è violenza». Monsignor Olivero lo difende: «Ha solo espresso un’opinione».

Per il Viminale è un pericoloso estremista. Per la sinistra e la Chiesa un simbolo da difendere. Dalla Cgil al Pd, da Avs al Movimento 5 stelle, dal vescovo di Pinerolo ai rappresentanti della Chiesa valdese, un’alleanza trasversale e influente è scesa in campo a sostegno di un imam che è in attesa di essere espulso per «ragioni di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo». Un personaggio a cui, già l’8 novembre 2023, le autorità negarono la cittadinanza italiana per «ragioni di sicurezza dello Stato». Addirittura un nutrito gruppo di antagonisti, anche in suo nome, ha dato l’assalto alla redazione della Stampa. Una saldatura tra mondi diversi che non promette niente di buono.

Nei riquadri, Letizia Martina prima e dopo il vaccino (IStock)

Letizia Martini, oggi ventiduenne, ha già sintomi in seguito alla prima dose, ma per fiducia nel sistema li sottovaluta. Con la seconda, la situazione precipita: a causa di una malattia neurologica certificata ora non cammina più.

«Io avevo 18 anni e stavo bene. Vivevo una vita normale. Mi allenavo. Ero in forma. Mi sono vaccinata ad agosto del 2021 e dieci giorni dopo la seconda dose ho iniziato a stare malissimo e da quel momento in poi sono peggiorata sempre di più. Adesso praticamente non riesco a fare più niente, riesco a stare in piedi a malapena qualche minuto e a fare qualche passo in casa, ma poi ho bisogno della sedia a rotelle, perché se mi sforzo mi vengono dolori lancinanti. Non riesco neppure ad asciugarmi i capelli perché le braccia non mi reggono…». Letizia Martini, di Rimini, oggi ha 22 anni e la vita rovinata a causa degli effetti collaterali neurologici del vaccino Pfizer. Già subito dopo la prima dose aveva avvertito i primi sintomi della malattia, che poi si è manifestata con violenza dopo la seconda puntura, tant’è che adesso Letizia è stata riconosciuta invalida all’80%.