2020-06-03

Il gioco delle tre carte del governo. Agli imprenditori 12 miliardi già loro

Roberto Gualtieri (Cosimo Martemucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Roberto Gualtieri si vanta dei fondi stanziati per pagare i debiti della Pa, ovvero soldi che già spettavano alle imprese. E alle Regioni che chiedono di potersi indebitare, il Mef dice di no e rinvia alle calende greche del Recovery.Alle aziende solo pochi spiccioli. Nel bimestre marzo/aprile i prestiti bancari alle società non finanziarie sono cresciuti di soli 23 miliardi. Un'inezia, rispetto a quanto fatto dalla Francia e dalla Spagna.Lo speciale comprende due articoli. Lunedì sera si è tenuto un incontro molto defilato tra governo, Conferenza delle Regioni e Province autonome. Le parti non vogliono alzare i toni dello scontro. D'altronde gli Enti hanno recentemente ottenuto un extra versamento da parte del governo centrale portando la cifra a circa 6 miliardi di euro. Le tensioni non sono però del tutto cessate anche perché a causa del Covid il braccio operativo dell'Anci ha stimato per il 2020 un buco di gettito di circa 7 miliardi, con una probabilità che si si allarghi a 9. Resterebbero così scoperti servizi e welfare per circa 3 miliardi di euro. Non a caso nell'incontro virtuale di lunedì sera le Regioni e gli enti autonomi hanno avanzato l'idea di indebitarsi per per sostenere gli investimenti. «Le Regioni hanno chiesto di potersi indebitare molto di più, e a più lungo termine di quanto consentito finora. I rappresentanti del governo si sono però mostrati riluttanti, poiché un'alternativa a questo potrebbe essere il ricorso al Recovery fund, il Fondo europeo di ripresa economica recentemente proposto dalla Commissione europea per gli Stati più colpiti da Covid-19», recita la nota della Provincia autonoma di Bolzano per conto presidente altoatesino, Arno Kompatscher. Invece di indebitarsi, le Regioni potranno beneficiare dei fondi di questo programma comunitario. Per farlo, tuttavia, l'Italia deve prima definire le linee guida a livello statale per il ricorso al fondo, così come chiesto dall'Ue, redigendo un Recovery plan. Questa è stata in sintesi la risposta di Roberto Gualtieri e del suo vice Antonio Misiani. Una risposta che lascia esterrefatti. Gli enti locali pongono un problema immediato. Il buco si è aperto già per il 2020. A quello si aggiunge la necessità di avviare mutui per immettere nuove infrastrutture nell'economia locale e tenere in piedi nei fatti il Pil. Il governo sa bene che i soldi del Recovery fund se non sono come quelli del monopoli poco ci manca. Non arriveranno prima del prossimo anno e saranno solo un magro antipasto. Nel 2021 gli esborsi previsti dalla proposta di regolamento del Recovery plan valgono solo il 5,9% dell'intero pacchetto, quindi i pagamenti salgono al 15,8% nel 2022, mentre quasi metà dei 600 miliardi verrebbe erogata solo nel 2023 e nel 2024 (con una coda fino al 2026). «Nel caso dell'Italia è possibile stimare che l'anno prossimo i trasferimenti diretti di bilancio (quelli impropriamente definiti a fondo perduto) non varranno più di 4 miliardi di euro, mentre sotto forma di prestiti ne dovrebbero arrivare altri 8», scrive sul Corriere della Sera, Federico Fubini che non è certo un sovranista. Al freddo calcolo si aggiunge la Recovery and resilience facility che - peggio ancora - va a calibrare i versamenti in base al reddito nazionale. Che, inutile sottolinearlo, quest'anno vedrà un sostanziale crollo in parallelo all'andamento del Pil. Eppure i numeri non bastano a far comprendere la realtà a chi continua a vederla con gli occhi dell'ideologia o della necessità politica di rispettare i diktat di partito. Il riferimento è al Pd che pur di portare avanti la logica del Mes e dei parametri del Patto di stabilità (nonostante sia stato sospeso) arriva a imporre il gioco delle tre carte linguistico al ministro dell'Economia Gualtieri. Ieri il capo del Mef ha celebrato un grande passo avanti per erogare liquidità agli enti locali e alle imprese. «Con la convenzione firmata tra Mef e Cdp 12 miliardi vengono messi subito a disposizione degli Enti locali per pagare i debiti della Pubblica amministrazione», ha detto Gualtieri. «Un'iniezione importante di liquidità per tante imprese, utile e necessaria, oggi più che mai». La cifra è certamente importante e il merito va ricondotto a Cdp. Ma non è corretto dire che il governo eroga liquidità. Questi sono soldi che già spettavano alle imprese e che già la Pa avrebbe dovuto versare pagando in tempo le fatture. Il Covid non c'entra nulla. Già nel lontano 2014 Matteo Renzi aveva promesso di saldare i debiti. Non l'ha fatto. A gennaio secondo Bankitalia l'ammontare residuo è ancora di 50 miliardi con un tempo medio di 46 giorni (più di 67 secondo la società Intrum) contro i 30 previsti dall'Ue e pure dal nostro Parlamento. Non a caso pure la Corte di giustizia ha multato l'Italia. Dunque, c'è poco da vantarsi. I 12 miliardi nono sono certo un regalo né per gli Enti locali e né per le aziende. Tanto più che il governo dovrebbe aver il buon gusto di tacere. Perché chiede a Cdp di intervenire per riparare a una furbata fatta ad aprile in occasione del dl Liquidità. Le poderose risorse promesse da Conte sono in realtà un decreto a saldo zero. I 2,7 miliardi messi a disposizione del Fondo di garanzia del Mediocredito centrale provengono dal Cura Italia emesso a marzo. Il miliardo destinato a Sace è stato pescato da un fondo messo in pista nel 2014 - in pieno governo Renzi - per sostenere quelle aziende in attesa di ricevere i pagamenti della Pubblica amministrazione. Questo sì è il gioco delle tre carte. Ad aprile il governo depaupera le aziende di una importante leva per incassare i crediti e un mese e mezzo dopo si vanta di poterle pagare.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/il-gioco-delle-tre-carte-del-governo-agli-imprenditori-12-miliardi-gia-loro-2646147724.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="alle-aziende-solo-pochi-spiccioli" data-post-id="2646147724" data-published-at="1591123679" data-use-pagination="False"> Alle aziende solo pochi spiccioli Ricordate la «poderosa potenza di fuoco» annunciata dal Governo la sera del 6 aprile scorso? Ricordate anche il presidente Giuseppe Conte che annunciava su Twitter: «Dal decreto di oggi arrivano 400 miliardi di liquidità per le imprese, con il #CuraItalia ne avevamo liberati 350. Parliamo di 750 miliardi, quasi la metà del nostro Pil»? Nelle scorse settimane erano stati numerosi gli episodi che testimoniavano che poco o nulla di quelle parole si era tradotto in realtà. Le imprese si lamentavano, le banche segnalavano difficoltà operative. Ma venerdì sera la Bce ha reso disponibili in rete i dati sui prestiti alle imprese ed alle famiglie, aggiornati al 30 aprile e la realtà si è rivelata in tutta la sua crudezza. Nel bimestre marzo-aprile, quindi nel periodo in cui avremmo dovuto registrare la reazione alla crisi, lo stock dei prestiti bancari alle società non finanziarie in Italia è cresciuto di appena 23 miliardi, il 3,6% in più rispetto al livello di fine febbraio ed un modesto 1,3% in rapporto al Pil 2019. Il confronto con le altri più grandi economie dell'eurozona, pur colpite in ritardo dal Covid 19 rispetto al nostro Paese, è impietoso: in Francia l'incremento nello stesso periodo è stato di ben 64 miliardi, 5,7% in più rispetto a febbraio e ben il 2,6% del Pil; in Spagna l'incremento è stato di 33 miliardi, addirittura il 7,4% in più (e il 2,7% del Pil). Il dato della Germania risulta, in proporzione, sostanzialmente in linea con quello dell'Italia: 36 miliardi di incremento, 3,2% in più rispetto a febbraio e 1% del Pil. La situazione italiana, soprattutto rispetto a quella spagnola e francese, risulta ancor più deludente se confrontato con la variazione dello stock di prestiti da dicembre 2014. L'Italia ad aprile mostra un decremento del 18% (anche al netto dei prestiti ceduti o cartolarizzati), ben 145 miliardi di prestiti svaniti nel nulla. La Spagna mostra un decremento del 13%, mentre Francia e Germania incrementano rispettivamente del 33% e del 29%. Dopo anni di riduzione del credito alle imprese, ci si sarebbe atteso, proprio nei Paesi più penalizzati dalla crisi da Covid 19 come Italia e Spagna, un rimbalzo adeguato alla profondità della crisi. In Spagna c'è stato; in Italia, in proporzione, no. Ma cosa ha trattenuto il dispiegarsi della «poderosa potenza di fuoco»? Basta recarsi in qualsiasi azienda o presso qualsiasi sportello bancario per capirlo. Ribaltare in piena quarantena sulle fragili spalle del sistema bancario, con una larga fetta del personale in smart working e reduce da tagli massicci al personale negli ultimi anni, una marea di pratiche, non poteva che avere come esito, soprattutto nell'immediato, l'ingolfamento della macchina. Se a questo aggiungiamo che tutte le pratiche di fido dovevano poi essere inoltrate al Fondo di Garanzia presso il Mediocredito Centrale (Mcc), che si riuniva solo due volte a settimana, per l'emissione della garanzia fino al 90%, allora si completa il quadro dello stallo totale in cui è finita la macchina del credito. Inoltre, decisivo è stato l'errore di credere, da parte del governo, che la valutazione del merito di credito da parte delle banche fosse stata per miracolo sospesa solo per l'esistenza della garanzia statale. Al Tesoro non potevano non sapere che le banche dovevano comunque proteggersi dalla perdita del residuo 10% non garantito e, soprattutto, evitare che una futura e probabile escussione della garanzia statale potesse trovare eccezioni da parte del Mcc per eventuali errori da parte della banca. Cosa sarebbe mai potuto andare storto, date queste premesse? I numeri parlano da soli. La prima linea di difesa si è rivelata inconsistente, fragile e tardiva, e purtroppo non sappiamo in quanti sono rimasti sotto le macerie.

Il Tempio di Esculapio, all’interno del parco di Villa Borghese (IStock)

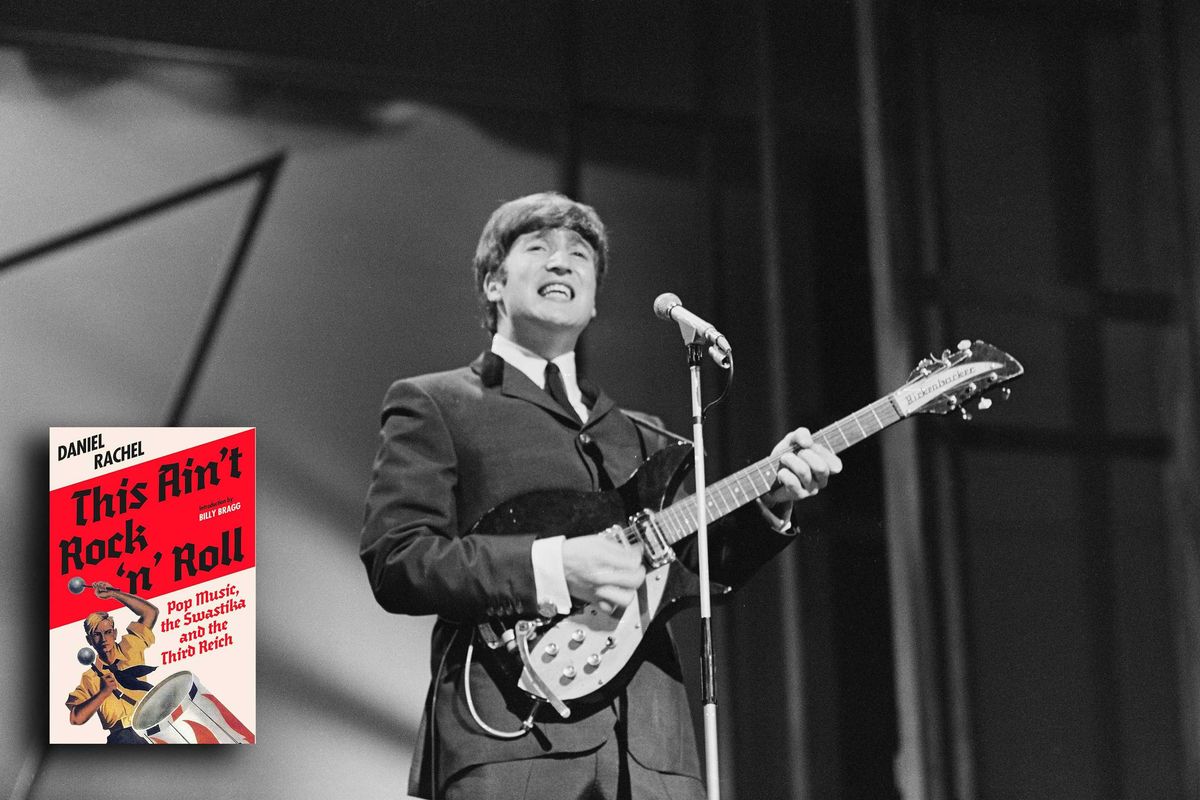

John Lennon e la cover del libro di Daniel Rachel (Getty Images)

Gianrico Carofiglio (Ansa)