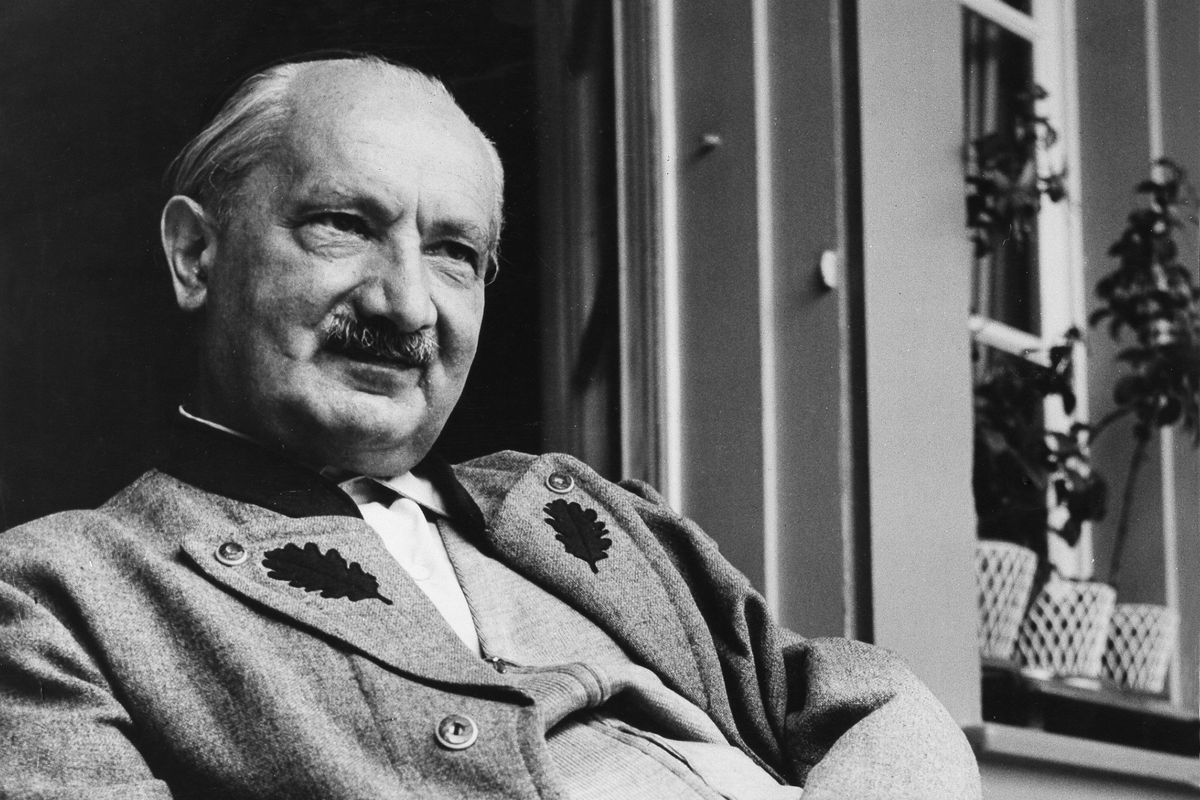

Heidegger resta sempre un gigante ma il suo dio non è quello dei cristiani

Dopo aver letto con molto interesse ed attenzione l’articolo apparso sulla Verità di domenica 17 agosto, con il titolo «L’unico a non aver sbagliato nulla è rimasto Martin Heidegger», ci è nato il dubbio - da cattolici -che si possa ingenerare qualche malinteso (certamente non legato e non voluto dall’autore del testo) circa il «posizionamento» del famoso filosofo tedesco, riguardo al cristianesimo. Heidegger è certamente un filosofo con cui ancora oggi bisogna fare i conti, soprattutto in un’ottica critica circa l’elaborazione del suo pensiero. A sostegno di questa affermazione, ci permettiamo di ricordare gli scritti di Edith Stein, sua collega all’interno della scuola filosofica di Edmund Husserl, di cui fu assistente dal 1916 al 1927, quando con la pubblicazione del libro Essere e tempo propose tesi che si distanziavano dalla fenomenologia husserliana. La santa filosofa, martire del nazismo ad Auschwitz, eletta compatrona d’Europa da San Giovanni Paolo II, già nel 1936 riscontrò nelle posizioni di Heidegger un «sentimento anticristiano» (antichristlicher Affekt) e sviluppò un’acuta analisi critica del cosiddetto man (si dice, si fa …), circa la formulazione dell’«autenticità», e dell’«essere per la morte», sviluppato interamente nell’ «al di qua» (Diesseits), ignorando (volutamente) l’«al di là» (Jenseits), presente anche nel momento della morte. Le tesi di Edith Stein sono state ampiamente riprese e spiegate da padre Marco Paolinelli, professore di storia della filosofia e di filosofia morale, nel suo libro Edith Stein e «l’uomo non redento» di Martin Heidegger. Erik Peterson, teologo protestante convertito al cattolicesimo, utilizzò parole molto dure analizzando la filosofia heideggeriana: «Nella filosofia di Heidegger è evidente a quali conseguenze conduce la trasformazione dei concetti teologici in concetti generali… porta a una tale deformazione che la scelta per Dio, che si è fatto uomo nel tempo, si trasforma nella scelta per il “führer” che è l’incarnazione nel suo tempo. La morte del martire, che rivela Dio - e il cielo si apre sempre, come con la lapidazione dell’arcimartire Stefano - diventa una morte che rivela solo i limiti dell’esistenza umana di fronte al nulla, il “momento” di Kierkegaard è un momento di misticismo cristiano, degenerato in un fugace impegno di responsabilità storica e politica». Lo stesso filosofo ebreo Hans Jonas, che seguì personalmente le lezioni di Heidegger, nella sua opera Gnosi e spirito tardo antico ne criticò l’impostazione gnostica, elencando ben 19 «topoi» chiaramente gnostici nell’opera del filosofo tedesco. A riprova e conferma vale la pena di ricordare il saggio di Susan Taubes - scritto con lo scopo di difendere Heidegger - con il significativo titolo The Gnostic Foundations of Heidegger’s Nihilism. Da non trascurare il fatto che Stein e Jonas evidenziano come Heidegger vada a minare il valore del «nomos», considerando la colpa solo un «esistenziale» e non più un’infrazione della legge morale. Negli anni, molti autori hanno proposto interpretazioni personali circa la notissima affermazione di Martin Heidegger nell’intervista al famoso giornale tedesco Der Spiegel, il 23 settembre 1966, 33 anni dopo la sua «chiacchierata» accettazione del Rettorato dell’Università di Friburgo: «Solo un dio ci può salvare», che ha suscitato da sempre interrogativi e un sentimento di forte perplessità. La domanda di fondo, che tutti possiamo e dobbiamo porci, è quale sia il «dio» cui il filosofo si riferisce. Di recente, il filosofo Giorgio Agamben ha proposto una sua interpretazione, che si aggiunge ad altre espresse nel tempo: «… Ciò che abbiamo perduto è solo un dio a cui sia possibile dare un nome e un’identità … Al di là dei nomi, resta la cosa più importante: il divino. Finché saremo capaci di percepire come divini un fiore, un volto, un uccello, un gesto o un filo d’erba, potremo fare a meno di un Dio che è possibile nominare. Ci basta il divino, l’aggettivo ci importa più del sostantivo. Non “un Dio”, piuttosto: “solo il divino ci può salvare”» (Quodlibet Una Voce, 21 marzo 2025). Questa interpretazione, che suona di fatto come una critica al pensatore di Meßkirch, ci pare plausibile. Resta, dunque, aperto il tema di fondo, che ci ha spinto a prendere la parola, con l’intento di fare chiarezza, evitando malintesi, pur nel rispetto del pensiero di chiunque: il «dio» cui si riferisce Heidegger non è il Dio di Gesù Cristo, non è la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo; non è il Dio fatto uomo in Gesù di Nazareth. La dottrina cristiana è molto chiara e non c’è posto per equivoci: è Lui, e solo Lui, che ha il potere di salvare non solo l’umanità genericamente intesa, ma ogni singolo uomo, e ne ha dato prova e garanzia con la Sua Resurrezione.