True

2025-06-30

La guerra dei 12 giorni alza il velo sulla debolezza strategica della Cina

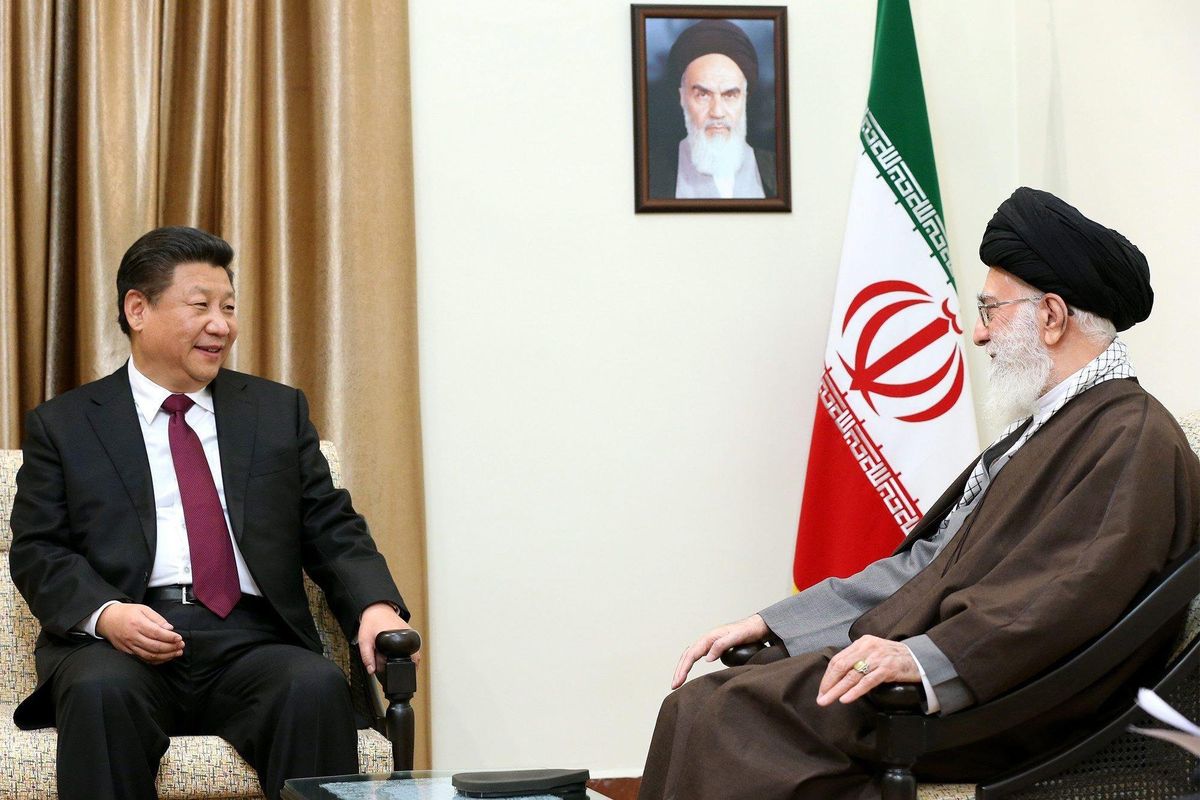

Xi Jinping e Ali Khamenei (Ansa)

Il conflitto tra Israele e Iran rappresenta una prova decisiva per le ambizioni geopolitiche della Cina nella regione mediorientale, mettendo in evidenza i limiti strutturali della sua strategia internazionale. Pechino, che ha coltivato legami solidi di natura economica, commerciale ed energetica con i Paesi dell’area – mantenendo un equilibrio delicato tra schieramenti contrapposti – era riuscita persino a ottenere un riconoscimento diplomatico significativo nel 2023, favorendo la ripresa del dialogo tra Teheran e Riad. Quell’intesa si fondava su relazioni consolidate tra l’Iran e la Cina. Per Teheran, l’appoggio cinese rappresenta un argine alle dure politiche di isolamento imposte dagli Stati Uniti. Pechino, dal canto suo, considera l’Iran un partner cruciale per i rifornimenti energetici e un nodo strategico della Belt and Road Initiative (Bri), il grande progetto infrastrutturale globale promosso dal presidente Xi Jinping. Tuttavia, lo scontro armato tra Israele e Iran mette in luce le difficoltà per Pechino nel conciliare interessi economici, priorità geopolitiche e posizionamento diplomatico in un quadro internazionale sempre più instabile.

L’Iran, per la Cina, è un interlocutore fondamentale in Medio Oriente. Il Paese persiano occupa una posizione cardine nei progetti infrastrutturali cinesi: non solo come semplice punto di passaggio dei corridoi transcontinentali della Bri, ma anche come crocevia strategico tra Asia Orientale ed Europa attraverso reti terrestri per il trasporto e la distribuzione di energia. La cosiddetta «fascia economica» della Bri, pensata per ridurre la dipendenza dalle rotte marittime soggette al controllo statunitense, non può realizzarsi pienamente senza un accesso stabile attraverso l’Iran. La dipendenza di Pechino da Teheran è sia logistica che energetica. L’Iran fornisce un collegamento terrestre indispensabile verso l’Europa e possiede estesi giacimenti di petrolio e gas, risorse necessarie per sostenere la crescita cinese e diversificare le forniture. Un’interruzione di questo asse strategico dovuta a conflitti rischia di compromettere l’efficacia delle catene di approvvigionamento eurasiatiche e di ostacolare i progetti cardine della Bri, per i quali non esistono alternative terrestri equivalenti senza incorrere in elevati costi e rischi.

Alla luce di questi interessi, si sarebbe potuta immaginare una presa di posizione più decisa da parte di Pechino in difesa della sovranità iraniana. Eppure, la Cina ha mantenuto un atteggiamento cauto, fatto di appelli alla calma, preoccupazioni formali e inviti al dialogo multilaterale. Questo approccio ricalca la tradizionale linea cinese nelle crisi del Medio Oriente: mediazione e contenimento, piuttosto che coinvolgimento diretto. Un comportamento in netto contrasto con l’attivismo mostrato da Pechino in Asia meridionale, dove il sostegno al Pakistan durante i conflitti con l’India è stato molto più esplicito. Come scrive The Soufan Center, «questa differenza è dettata tanto dalla geografia quanto da calcoli geopolitici. Le tensioni indo-pakistane coinvolgono direttamente la sicurezza cinese, date le dispute territoriali con Nuova Delhi e la prossimità dei confini. Inoltre, il Pakistan non è soggetto a sanzioni occidentali, rendendo l’appoggio cinese meno rischioso. Sostenere apertamente Teheran, al contrario, aggraverebbe le frizioni con Washington e potrebbe compromettere i rapporti con l’Unione europea e con altri partner arabi del Golfo, tutti importanti per la strategia economica cinese». La cooperazione militare tra Cina e Iran si mantiene limitata e prevalentemente simbolica. Sebbene siano state svolte cinque esercitazioni navali congiunte tra il 2019 e il 2024, il loro impatto operativo è minimo e riveste soprattutto un valore propagandistico. Le forniture di armamenti cinesi a Teheran restano contenute, frenate da vincoli internazionali e dalla riluttanza di Pechino a cedere tecnologie avanzate, come i missili PL-15. Negli ultimi anni, la cooperazione nel settore della Difesa si è ridotta drasticamente, mentre la Russia ha assunto un ruolo dominante come principale fornitore di armi all’Iran. Inoltre, l’obsolescenza della forza aerea iraniana e la crescente enfasi su programmi missilistici e nucleari interni ne riducono l’interesse verso l’assistenza militare cinese. È possibile che vi siano stati trasferimenti tecnologici dual use, ma i controlli internazionali e il rischio di sanzioni secondarie rendono improbabile una cooperazione aperta. Il confronto tra Teheran e Tel Aviv conferma i vincoli strutturali che limitano l’azione estera cinese, nonostante la crescente proiezione globale di Pechino.

Sebbene l’Iran sia cruciale per le ambizioni continentali della Cina, la linea strategica perseguita da Xi privilegia la prudenza rispetto all’intervento. Il conflitto ha svelato i limiti del sostegno cinese ai partner contrapposti agli Stati Uniti, condizionato dalla volontà di evitare rotture con l’Occidente e di non compromettere le relazioni economiche globali. L’atteggiamento di Pechino ha evidenziato una contraddizione di fondo: proporsi come alternativa all’egemonia americana senza assumere un impegno concreto nei momenti di crisi. L’atteggiamento prudente della Cina ha suscitato delusione tra molti Paesi del Sud globale, che auspicavano una sua presa di posizione più decisa. Nonostante l’adesione dell’Iran all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) nel 2023, l’unica reazione dell’organismo è stata una generica condanna degli attacchi israeliani e un richiamo al dialogo sul nucleare, evidenziando i limiti dell’architettura multilaterale sostenuta da Pechino in ambito di sicurezza. In un contesto internazionale sempre più frammentato, la Cina continuerà a bilanciare ambizioni geopolitiche e prudenza strategica, cercando di preservare la propria presenza economica in Medio Oriente senza restare coinvolta in conflitti regionali, anche se riguardano partner chiave della sua visione globale specie ora che alla Casa Bianca c’è Donald Tump.

«Ma Xi parla anche coi rivali dei persiani. Manterrà una presa sul Medio Oriente»

Michael Lai, ricercatore senior del Middle East Media Research Institute (Memri)

Cosa farà Xi Jinping in Medio Oriente ?

«La Cina mantiene stretti rapporti con l’Iran per via delle reciproche esigenze strategiche. Pechino dipende dall’Iran per il petrolio e altre risorse, mentre sostiene il regime iraniano come roccaforte nel suo blocco globale anti americano. L’Iran, a sua volta, dipende dalla Cina per aggirare le sanzioni occidentali e ottenere tecnologia avanzata nel campo dei droni e di altri equipaggiamenti militari. Non credo che l’influenza della Cina stia diminuendo in Medio Oriente. Al contrario, la Cina ha imparato a camuffare la sua influenza attraverso vari mezzi, tra cui la creazione di alleanze diplomatiche e il sostegno segreto alle armi per una vasta gamma di milizie anti israeliane e anti occidentali nella regione. Una recente battuta che circola sui social media cinesi illustra questo punto: oggi la Cina è in lutto perché molti dei suoi scienziati nucleari sono stati sepolti dai bunker buster sganciati dai B-2 americani. La Cina non ha ritirato gli artigli dagli affari mediorientali, ha semplicemente imparato a curvarli e nasconderli meglio».

La cooperazione militare della Cina con l’Iran resta limitata e in gran parte simbolica sebbene i due Paesi abbiano condotto esercitazioni navali congiunte (cinque tra il 2019 e il 2024). Come si spiega?

«Vale la pena notare che la cooperazione tecnico-militare tra Cina e Iran risale alla guerra Iran-Iraq, durante la quale la Cina esportò in Iran aerei da combattimento J-7 e missili antinave C-802. Nel 2016, i due Paesi hanno firmato un accordo di cooperazione globale della durata di 25 anni, ampliando le loro relazioni allo sviluppo congiunto ad alto livello e alla condivisione di tecnologie. In particolare, nel 2020, il ministro della Difesa iraniano ha dichiarato pubblicamente che la Cina aveva raggiunto standard di livello mondiale nella tecnologia missilistica e nei sistemi di droni, proprio le capacità di cui l'Iran aveva bisogno. Secondo un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute, tra il 2019 e il 2023 la quota cinese delle esportazioni di armi convenzionali verso il Medio Oriente è passata dal 4,7% al 9,3%, con un aumento del 300% delle esportazioni di sistemi di droni. Questa diffusione tecnologica sta innescando una reazione a catena: le forze Huthi hanno utilizzato munizioni vaganti derivate dalla tecnologia cinese per colpire navi mercantili nel Mar Rosso. Le milizie sciite in Iraq sono ora equipaggiate con bombe a guida laser dal design tipicamente orientale. Anche i gruppi militanti nel Corno d’Africa sono stati visti utilizzare dispositivi di visione notturna di fabbricazione cinese».

Quanto ha investito la Cina in Iran e a che punto sono questi investimenti?

«Nel 2021, la Cina e l’Iran hanno firmato un accordo di partenariato strategico globale del valore di 400 miliardi di dollari, che prevede ingenti investimenti nell’ambito della Belt and Road Initiative (Bri), in cambio di una fornitura costante di petrolio a prezzi scontati per alimentare la sua economia in crescita. La Cina ha bisogno di energia per alimentare la sua produzione industriale e militare. Infatti, nonostante le sanzioni statunitensi, le raffinerie private cinesi, comunemente note come “teapots”, sono state le principali acquirenti di greggio iraniano. Ad aprile, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a diverse società e navi coinvolte nel facilitare le spedizioni di petrolio iraniano verso la Cina come parte della flotta “ombra” dell'Iran. Il progetto principale della Bri era una “ferrovia Cina-Iran” tra Urumqi e Teheran, che secondo quanto riferito è già operativa. Questa ferrovia consente alla Cina di aggirare le sanzioni statunitensi per ottenere il petrolio di cui ha grande bisogno dall’Iran. Infatti, la Cina è di gran lunga il principale acquirente di petrolio dell’Iran. Secondo Reuters, “le raffinerie indipendenti cinesi rappresentavano il 77% delle esportazioni iraniane nel 2024”. Quindi non è stata una buona notizia per la Cina quando Israele ha iniziato a colpire gli impianti energetici in Iran. Questo è stato sicuramente un motivo per cui la Cina ha voluto la pace tra Iran e Israele. D’altra parte, la Cina spera che le risorse che gli Stati Uniti spendono per difendere Israele e proteggere le rotte commerciali marittime non vengano destinate alla difesa di Taiwan. Tuttavia, la Cina non aiuta l’Iran solo indirettamente, ma anche direttamente. Il 5 giugno, il Wall Street Journal ha riportato che l’Iran ha ordinato dalla Cina materiale per centinaia di missili balistici. Inoltre, nel 2024, la Commissione speciale della Camera sul Partito comunista cinese ha inviato una lettera al segretario al Tesoro degli Stati Uniti per indagare su sei aziende della Repubblica Popolare Cinese che sostengono l’esercito e i proxy terroristici dell’Iran. Ma per quanto la Cina e l’Iran sembrino essere amichevoli, le cose non sono necessariamente rose e fiori. La Cina e l’Iran hanno un partenariato strategico, ma non sono alleati formali. La Cina ama tenersi aperte tutte le opzioni, intrattenendo rapporti anche con i rivali dell’Iran come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e persino Israele. Vale la pena notare che, come al solito, anche la Cina non mantiene le sue promesse. Nonostante Pechino abbia promesso miliardi di investimenti nel 2021, tre anni dopo l’Iran ne aveva visto arrivare solo una minima parte».

Quelle armi provenienti dall’Impero di Mezzo finite a Hamas e Huthi

Dallo scoppio del conflitto, fonti israeliane e internazionali hanno riferito che Hamas ha impiegato armamenti di produzione cinese. Ma in che modo queste armi sono giunte nella Striscia di Gaza? Nel marzo 2025, il Parlamento britannico ha pubblicato un rapporto sugli eventi del 7 ottobre, analizzando gli armamenti impiegati negli attacchi di quella giornata. Il documento rileva che parte dell’equipaggiamento era di origine cinese, tra cui fucili d’assalto AK-47, mitragliatrici multiuso e armi anticarro progettate per l’impiego da parte di piccole unità. Tuttavia, lo stesso rapporto precisa che tali armamenti risultano provenire da Paesi colpiti da conflitti come Libia e Iraq, che in passato avevano acquistato materiale bellico dalla Cina. Non emergono, dunque, evidenze di una catena logistica diretta tra Pechino e Gaza.

Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno rinvenuto nei depositi di Hamas consistenti quantità di armamenti cinesi: tra questi, fucili d’assalto QBZ, lanciagranate automatici QLZ87, ottiche telescopiche per armi leggere, munizioni compatibili con M16, dispositivi di comunicazione avanzata, apparecchiature di sorveglianza, radio tattiche e ordigni esplosivi sofisticati. In uno dei laboratori gestiti da Hamas è stata identificata anche tecnologia missilistica cinese. Sebbene Pechino abbia negato ogni coinvolgimento, fonti militari israeliane ritengono che il materiale possa essere giunto tramite l’Iran, con la consapevolezza – se non la complicità – della Repubblica popolare cinese. È documentato, inoltre, che Teheran ha finanziato la formazione degli operatori di Hamas per l’uso di queste tecnologie. Per quanto concerne i razzi, il dossier britannico menziona l’impiego del M-302, di produzione siriana, ma basato sul sistema cinese WS-1. Già in passato Hezbollah e Hamas avevano utilizzato questo tipo di razzo. Il WS-1, sviluppato dall’Accademia di Tecnologia Aerospaziale del Sichuan, comprende vari modelli, tra cui la versione migliorata WS-1B con una gittata fino a 180 chilometri. Pur non essendo adottato dalle forze armate cinesi, il sistema è stato concepito per l’esportazione ed è stato acquistato da Paesi come Iran, Corea del Nord e Thailandia. Il razzo M-302, conosciuto anche come «Khaibar-1», calibro 302 mm, è stato realizzato dal Centro Siriano per gli Studi e le Ricerche Scientifiche e deriva direttamente dal progetto WS-1. La sua diffusione non è quindi legata a un trasferimento diretto dalla Cina, ma alla condivisione di tecnologie sviluppate a partire da progetti cinesi.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, la Cina avrebbe mantenuto nel tempo legami con le fazioni palestinesi, fornendo loro armamenti e formazione militare. La presenza della tecnologia militare cinese si riscontra anche negli arsenali missilistici di diverse formazioni armate sostenute dall’Iran. Tra queste figura Hezbollah, che durante il conflitto del 2006 con Israele impiegò missili da crociera antinave C-802 di produzione cinese. Componenti e sistemi riconducibili a Pechino sono stati inoltre identificati nei missili balistici antinave impiegati dagli Huthi in Yemen e in armamenti in dotazione a varie milizie attive in Iraq.

Continua a leggereRiduci

L’Iran è una pedina importante per i rifornimenti energetici di Pechino e per la sua proiezione nel mondo. Eppure il Dragone non si è mosso in difesa di Teheran: non ha voluto sfidare gli Usa e scontentare la Ue.L’analista Michael Lai, ricercatore senior del Middle East Media Research Institute (Memri): «Il leader cinese ha imparato a camuffare la sua influenza. Pure se non sempre rispetta le promesse sugli investimenti».Quelle armi provenienti dall’Impero di Mezzo finite a Hamas e Huthi.Lo speciale contiene tre articoli.Il conflitto tra Israele e Iran rappresenta una prova decisiva per le ambizioni geopolitiche della Cina nella regione mediorientale, mettendo in evidenza i limiti strutturali della sua strategia internazionale. Pechino, che ha coltivato legami solidi di natura economica, commerciale ed energetica con i Paesi dell’area – mantenendo un equilibrio delicato tra schieramenti contrapposti – era riuscita persino a ottenere un riconoscimento diplomatico significativo nel 2023, favorendo la ripresa del dialogo tra Teheran e Riad. Quell’intesa si fondava su relazioni consolidate tra l’Iran e la Cina. Per Teheran, l’appoggio cinese rappresenta un argine alle dure politiche di isolamento imposte dagli Stati Uniti. Pechino, dal canto suo, considera l’Iran un partner cruciale per i rifornimenti energetici e un nodo strategico della Belt and Road Initiative (Bri), il grande progetto infrastrutturale globale promosso dal presidente Xi Jinping. Tuttavia, lo scontro armato tra Israele e Iran mette in luce le difficoltà per Pechino nel conciliare interessi economici, priorità geopolitiche e posizionamento diplomatico in un quadro internazionale sempre più instabile.L’Iran, per la Cina, è un interlocutore fondamentale in Medio Oriente. Il Paese persiano occupa una posizione cardine nei progetti infrastrutturali cinesi: non solo come semplice punto di passaggio dei corridoi transcontinentali della Bri, ma anche come crocevia strategico tra Asia Orientale ed Europa attraverso reti terrestri per il trasporto e la distribuzione di energia. La cosiddetta «fascia economica» della Bri, pensata per ridurre la dipendenza dalle rotte marittime soggette al controllo statunitense, non può realizzarsi pienamente senza un accesso stabile attraverso l’Iran. La dipendenza di Pechino da Teheran è sia logistica che energetica. L’Iran fornisce un collegamento terrestre indispensabile verso l’Europa e possiede estesi giacimenti di petrolio e gas, risorse necessarie per sostenere la crescita cinese e diversificare le forniture. Un’interruzione di questo asse strategico dovuta a conflitti rischia di compromettere l’efficacia delle catene di approvvigionamento eurasiatiche e di ostacolare i progetti cardine della Bri, per i quali non esistono alternative terrestri equivalenti senza incorrere in elevati costi e rischi.Alla luce di questi interessi, si sarebbe potuta immaginare una presa di posizione più decisa da parte di Pechino in difesa della sovranità iraniana. Eppure, la Cina ha mantenuto un atteggiamento cauto, fatto di appelli alla calma, preoccupazioni formali e inviti al dialogo multilaterale. Questo approccio ricalca la tradizionale linea cinese nelle crisi del Medio Oriente: mediazione e contenimento, piuttosto che coinvolgimento diretto. Un comportamento in netto contrasto con l’attivismo mostrato da Pechino in Asia meridionale, dove il sostegno al Pakistan durante i conflitti con l’India è stato molto più esplicito. Come scrive The Soufan Center, «questa differenza è dettata tanto dalla geografia quanto da calcoli geopolitici. Le tensioni indo-pakistane coinvolgono direttamente la sicurezza cinese, date le dispute territoriali con Nuova Delhi e la prossimità dei confini. Inoltre, il Pakistan non è soggetto a sanzioni occidentali, rendendo l’appoggio cinese meno rischioso. Sostenere apertamente Teheran, al contrario, aggraverebbe le frizioni con Washington e potrebbe compromettere i rapporti con l’Unione europea e con altri partner arabi del Golfo, tutti importanti per la strategia economica cinese». La cooperazione militare tra Cina e Iran si mantiene limitata e prevalentemente simbolica. Sebbene siano state svolte cinque esercitazioni navali congiunte tra il 2019 e il 2024, il loro impatto operativo è minimo e riveste soprattutto un valore propagandistico. Le forniture di armamenti cinesi a Teheran restano contenute, frenate da vincoli internazionali e dalla riluttanza di Pechino a cedere tecnologie avanzate, come i missili PL-15. Negli ultimi anni, la cooperazione nel settore della Difesa si è ridotta drasticamente, mentre la Russia ha assunto un ruolo dominante come principale fornitore di armi all’Iran. Inoltre, l’obsolescenza della forza aerea iraniana e la crescente enfasi su programmi missilistici e nucleari interni ne riducono l’interesse verso l’assistenza militare cinese. È possibile che vi siano stati trasferimenti tecnologici dual use, ma i controlli internazionali e il rischio di sanzioni secondarie rendono improbabile una cooperazione aperta. Il confronto tra Teheran e Tel Aviv conferma i vincoli strutturali che limitano l’azione estera cinese, nonostante la crescente proiezione globale di Pechino. Sebbene l’Iran sia cruciale per le ambizioni continentali della Cina, la linea strategica perseguita da Xi privilegia la prudenza rispetto all’intervento. Il conflitto ha svelato i limiti del sostegno cinese ai partner contrapposti agli Stati Uniti, condizionato dalla volontà di evitare rotture con l’Occidente e di non compromettere le relazioni economiche globali. L’atteggiamento di Pechino ha evidenziato una contraddizione di fondo: proporsi come alternativa all’egemonia americana senza assumere un impegno concreto nei momenti di crisi. L’atteggiamento prudente della Cina ha suscitato delusione tra molti Paesi del Sud globale, che auspicavano una sua presa di posizione più decisa. Nonostante l’adesione dell’Iran all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) nel 2023, l’unica reazione dell’organismo è stata una generica condanna degli attacchi israeliani e un richiamo al dialogo sul nucleare, evidenziando i limiti dell’architettura multilaterale sostenuta da Pechino in ambito di sicurezza. In un contesto internazionale sempre più frammentato, la Cina continuerà a bilanciare ambizioni geopolitiche e prudenza strategica, cercando di preservare la propria presenza economica in Medio Oriente senza restare coinvolta in conflitti regionali, anche se riguardano partner chiave della sua visione globale specie ora che alla Casa Bianca c’è Donald Tump.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/guerra-12-giorni-debolezza-cina-2672498213.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="ma-xi-parla-anche-coi-rivali-dei-persiani-manterra-una-presa-sul-medio-oriente" data-post-id="2672498213" data-published-at="1751269188" data-use-pagination="False"> «Ma Xi parla anche coi rivali dei persiani. Manterrà una presa sul Medio Oriente» Michael Lai, ricercatore senior del Middle East Media Research Institute (Memri)Cosa farà Xi Jinping in Medio Oriente ?«La Cina mantiene stretti rapporti con l’Iran per via delle reciproche esigenze strategiche. Pechino dipende dall’Iran per il petrolio e altre risorse, mentre sostiene il regime iraniano come roccaforte nel suo blocco globale anti americano. L’Iran, a sua volta, dipende dalla Cina per aggirare le sanzioni occidentali e ottenere tecnologia avanzata nel campo dei droni e di altri equipaggiamenti militari. Non credo che l’influenza della Cina stia diminuendo in Medio Oriente. Al contrario, la Cina ha imparato a camuffare la sua influenza attraverso vari mezzi, tra cui la creazione di alleanze diplomatiche e il sostegno segreto alle armi per una vasta gamma di milizie anti israeliane e anti occidentali nella regione. Una recente battuta che circola sui social media cinesi illustra questo punto: oggi la Cina è in lutto perché molti dei suoi scienziati nucleari sono stati sepolti dai bunker buster sganciati dai B-2 americani. La Cina non ha ritirato gli artigli dagli affari mediorientali, ha semplicemente imparato a curvarli e nasconderli meglio».La cooperazione militare della Cina con l’Iran resta limitata e in gran parte simbolica sebbene i due Paesi abbiano condotto esercitazioni navali congiunte (cinque tra il 2019 e il 2024). Come si spiega?«Vale la pena notare che la cooperazione tecnico-militare tra Cina e Iran risale alla guerra Iran-Iraq, durante la quale la Cina esportò in Iran aerei da combattimento J-7 e missili antinave C-802. Nel 2016, i due Paesi hanno firmato un accordo di cooperazione globale della durata di 25 anni, ampliando le loro relazioni allo sviluppo congiunto ad alto livello e alla condivisione di tecnologie. In particolare, nel 2020, il ministro della Difesa iraniano ha dichiarato pubblicamente che la Cina aveva raggiunto standard di livello mondiale nella tecnologia missilistica e nei sistemi di droni, proprio le capacità di cui l'Iran aveva bisogno. Secondo un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute, tra il 2019 e il 2023 la quota cinese delle esportazioni di armi convenzionali verso il Medio Oriente è passata dal 4,7% al 9,3%, con un aumento del 300% delle esportazioni di sistemi di droni. Questa diffusione tecnologica sta innescando una reazione a catena: le forze Huthi hanno utilizzato munizioni vaganti derivate dalla tecnologia cinese per colpire navi mercantili nel Mar Rosso. Le milizie sciite in Iraq sono ora equipaggiate con bombe a guida laser dal design tipicamente orientale. Anche i gruppi militanti nel Corno d’Africa sono stati visti utilizzare dispositivi di visione notturna di fabbricazione cinese».Quanto ha investito la Cina in Iran e a che punto sono questi investimenti?«Nel 2021, la Cina e l’Iran hanno firmato un accordo di partenariato strategico globale del valore di 400 miliardi di dollari, che prevede ingenti investimenti nell’ambito della Belt and Road Initiative (Bri), in cambio di una fornitura costante di petrolio a prezzi scontati per alimentare la sua economia in crescita. La Cina ha bisogno di energia per alimentare la sua produzione industriale e militare. Infatti, nonostante le sanzioni statunitensi, le raffinerie private cinesi, comunemente note come “teapots”, sono state le principali acquirenti di greggio iraniano. Ad aprile, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a diverse società e navi coinvolte nel facilitare le spedizioni di petrolio iraniano verso la Cina come parte della flotta “ombra” dell'Iran. Il progetto principale della Bri era una “ferrovia Cina-Iran” tra Urumqi e Teheran, che secondo quanto riferito è già operativa. Questa ferrovia consente alla Cina di aggirare le sanzioni statunitensi per ottenere il petrolio di cui ha grande bisogno dall’Iran. Infatti, la Cina è di gran lunga il principale acquirente di petrolio dell’Iran. Secondo Reuters, “le raffinerie indipendenti cinesi rappresentavano il 77% delle esportazioni iraniane nel 2024”. Quindi non è stata una buona notizia per la Cina quando Israele ha iniziato a colpire gli impianti energetici in Iran. Questo è stato sicuramente un motivo per cui la Cina ha voluto la pace tra Iran e Israele. D’altra parte, la Cina spera che le risorse che gli Stati Uniti spendono per difendere Israele e proteggere le rotte commerciali marittime non vengano destinate alla difesa di Taiwan. Tuttavia, la Cina non aiuta l’Iran solo indirettamente, ma anche direttamente. Il 5 giugno, il Wall Street Journal ha riportato che l’Iran ha ordinato dalla Cina materiale per centinaia di missili balistici. Inoltre, nel 2024, la Commissione speciale della Camera sul Partito comunista cinese ha inviato una lettera al segretario al Tesoro degli Stati Uniti per indagare su sei aziende della Repubblica Popolare Cinese che sostengono l’esercito e i proxy terroristici dell’Iran. Ma per quanto la Cina e l’Iran sembrino essere amichevoli, le cose non sono necessariamente rose e fiori. La Cina e l’Iran hanno un partenariato strategico, ma non sono alleati formali. La Cina ama tenersi aperte tutte le opzioni, intrattenendo rapporti anche con i rivali dell’Iran come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e persino Israele. Vale la pena notare che, come al solito, anche la Cina non mantiene le sue promesse. Nonostante Pechino abbia promesso miliardi di investimenti nel 2021, tre anni dopo l’Iran ne aveva visto arrivare solo una minima parte». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/guerra-12-giorni-debolezza-cina-2672498213.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="quelle-armi-provenienti-dallimpero-di-mezzo-finite-a-hamas-e-huthi" data-post-id="2672498213" data-published-at="1751269188" data-use-pagination="False"> Quelle armi provenienti dall’Impero di Mezzo finite a Hamas e Huthi Dallo scoppio del conflitto, fonti israeliane e internazionali hanno riferito che Hamas ha impiegato armamenti di produzione cinese. Ma in che modo queste armi sono giunte nella Striscia di Gaza? Nel marzo 2025, il Parlamento britannico ha pubblicato un rapporto sugli eventi del 7 ottobre, analizzando gli armamenti impiegati negli attacchi di quella giornata. Il documento rileva che parte dell’equipaggiamento era di origine cinese, tra cui fucili d’assalto AK-47, mitragliatrici multiuso e armi anticarro progettate per l’impiego da parte di piccole unità. Tuttavia, lo stesso rapporto precisa che tali armamenti risultano provenire da Paesi colpiti da conflitti come Libia e Iraq, che in passato avevano acquistato materiale bellico dalla Cina. Non emergono, dunque, evidenze di una catena logistica diretta tra Pechino e Gaza.Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno rinvenuto nei depositi di Hamas consistenti quantità di armamenti cinesi: tra questi, fucili d’assalto QBZ, lanciagranate automatici QLZ87, ottiche telescopiche per armi leggere, munizioni compatibili con M16, dispositivi di comunicazione avanzata, apparecchiature di sorveglianza, radio tattiche e ordigni esplosivi sofisticati. In uno dei laboratori gestiti da Hamas è stata identificata anche tecnologia missilistica cinese. Sebbene Pechino abbia negato ogni coinvolgimento, fonti militari israeliane ritengono che il materiale possa essere giunto tramite l’Iran, con la consapevolezza – se non la complicità – della Repubblica popolare cinese. È documentato, inoltre, che Teheran ha finanziato la formazione degli operatori di Hamas per l’uso di queste tecnologie. Per quanto concerne i razzi, il dossier britannico menziona l’impiego del M-302, di produzione siriana, ma basato sul sistema cinese WS-1. Già in passato Hezbollah e Hamas avevano utilizzato questo tipo di razzo. Il WS-1, sviluppato dall’Accademia di Tecnologia Aerospaziale del Sichuan, comprende vari modelli, tra cui la versione migliorata WS-1B con una gittata fino a 180 chilometri. Pur non essendo adottato dalle forze armate cinesi, il sistema è stato concepito per l’esportazione ed è stato acquistato da Paesi come Iran, Corea del Nord e Thailandia. Il razzo M-302, conosciuto anche come «Khaibar-1», calibro 302 mm, è stato realizzato dal Centro Siriano per gli Studi e le Ricerche Scientifiche e deriva direttamente dal progetto WS-1. La sua diffusione non è quindi legata a un trasferimento diretto dalla Cina, ma alla condivisione di tecnologie sviluppate a partire da progetti cinesi. Secondo quanto riportato dal Telegraph, la Cina avrebbe mantenuto nel tempo legami con le fazioni palestinesi, fornendo loro armamenti e formazione militare. La presenza della tecnologia militare cinese si riscontra anche negli arsenali missilistici di diverse formazioni armate sostenute dall’Iran. Tra queste figura Hezbollah, che durante il conflitto del 2006 con Israele impiegò missili da crociera antinave C-802 di produzione cinese. Componenti e sistemi riconducibili a Pechino sono stati inoltre identificati nei missili balistici antinave impiegati dagli Huthi in Yemen e in armamenti in dotazione a varie milizie attive in Iraq.

Ansa

Trionfo al Forum, applausi altrove: i Giochi parlano italiano anche a Cortina con un bronzo che arriva dal Curling. E fanno 11 medaglie. Nel misto a squadre Stefania Constantini e Amos Mosaner sono chirurgici (5-3) nel togliere ogni chance alla coppia scozzese e salire sul podio. I sassi scivolano al millimetro, gli scopettoni riscaldano il ghiaccio a dovere. Così arriva l’urlo liberatorio di Mosaner mentre Constantini corre ad abbracciare la compagna di squadra Angela Romei, commentatrice Tv: «Dedico a lei questa medaglia, so quanto ha sofferto». Avrebbe potuto gareggiare ma il direttore tecnico Marco Mariani le ha preferito la figlia.

Storie di donne speciali. Verena Hofer lo è quasi, nello slittino vince solo la medaglia di legno. Così l’icona immortale resta Arianna Fontana, lady Short Treck. Vent’anni dopo il trionfo di Torino a 15 anni - siamo sempre dalle parti di Alexandre Dumas padre - ecco la celebrazione da regina anziana, a sancire un regno più lungo di quello di Sergio Mattarella al Quirinale. Senza nulla togliere a Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Betti, sul ghiaccio nei primi due turni), Arianna è la spina dorsale di una squadra straordinaria.

Mentre Sighel abbraccia Confortola, sua compagna anche nella vita, Queen Fontana si rilassa sul traguardo: «Questa è una medaglia magica, sono orgogliosa della mia carriera». Dodici podi in sei olimpiadi diverse, a un passo dal record assoluto (13) dello schermidore Edoardo Mangiarotti che ora traballa parecchio. «Non ci penso, vivo giorno per giorno ma sono concentrata sulle prossime due gare. Certo, 20 anni fa non mi sarei mai aspettata di essere qui oggi. Stamane mi sono detta: «Cacchio hai avuto una carriera lunga, hai vinto tutto quello che volevi vincere. Allora vai e divertiti!»».

Non è sempre stato così, tre anni fa potevamo perderla. Era sfiduciata, si sentiva abbandonata dalla Federghiaccio, isolata in Valtellina con il marito americano, l’ex pattinatore e suo allenatore Anthony Lobello. Allora denunciò pressioni psicologiche ed è stata a un passo dal cambiare nazionalità. Accadde quando accusò due compagni di squadra di averla boicottata facendola cadere durante un allenamento. «È un ambiente tossico, voglio giustizia» tuonò e portò tutti al tribunale sportivo. Andrea Cassinelli e Tommaso Dotti furono assolti, la faccenda rientrò e Arianna ricominciò a fare la guerra solo in pista.

Da anni il mondo dello sport si chiede quale sia il suo elisir. Lei alza le spalle perché sa che l’unico segreto è la fatica, «quella che ti permette di sopportare tre, anche quattro allenamenti al giorno da quando ero bambina e in Valmalenco pattinavo su un campo di calcio ghiacciato, la sera tardi, al buio con gli amici. Ricordo che non stavo in piedi e gli allenatori mi consigliavano di cambiare sport. Ho avuto ragione io». Festeggerà come sempre: pizzoccheri, sciatt e un calice di Sassella. In attesa di conquistare la medaglia più grande: «Un figlio, che al momento giusto arriverà».

Dall’esaltazione si passa alla delusione sulle Tofane, dove le slalomiste l’hanno Combinata grossa. Esattamente com’era accaduto lunedì per i maschi (Giovanni Franzoni top, Alex Vinatzer flop), anche le ragazze hanno gettato nella neve una possibile medaglia. Laura Pirovano aveva apparecchiato la tavola con un’ottima discesa libera (3a), Martina Peterlini l’ha rovesciata litigando con i paletti. Out anche Sofia Goggia in discesa. Zero babà. Oro all’Austria davanti a Germania e Usa, con le americane tradite dalla favoritissima Mikaela Shiffrin. Gli slalomisti sono gente strana.

Poiché le Olimpiadi sconfinano sempre nella cronaca, ieri nella prova di skeleton (lo slittino sulla pancia) ecco la prima vera polemica: il Cio ha vietato all’ucraino Vladyslav Heraskevych l’uso del suo casco con le immagini degli amici uccisi durante la guerra. Un giocatore di hockey, una sollevatrice di pesi e un pugile mai tornati dal fronte. «Questa decisione mi spezza il cuore», ha detto Vlady, consolato da un post di ringraziamento di Volodymyr Zelensky. La Spoon River sul casco non avrebbe fatto male a nessuno. Sul podio delle assurdità sale invece il norvegese Sturla Lagreid, bronzo nella 20 km di Biathlon, che piange non di felicità ma perché «ho tradito la mia fidanzata e sono distrutto dal dolore». Lo rivela sul podio sperando di essere perdonato.

Meglio tornare alle gare. Oggi, fra gli azzurri ruggenti, si rivedono tre campioni già baciati sul successo: Giovanni Franzoni e Dominik Paris nel SuperG, l’eroica Lisa Vittozzi nel Biathlon. Qui si sognano repliche d’autore, magari con medaglie che non cadono per terra. È accaduto quattro volte per colpa del gancetto anti soffocamento che si stacca; la Zecca ha promesso di sostituirle.

Curiosa coincidenza con i Giochi di Parigi: là il metallo si scoloriva dopo poche ore. Dev’essere la maledizione dei vincitori.

Continua a leggereRiduci

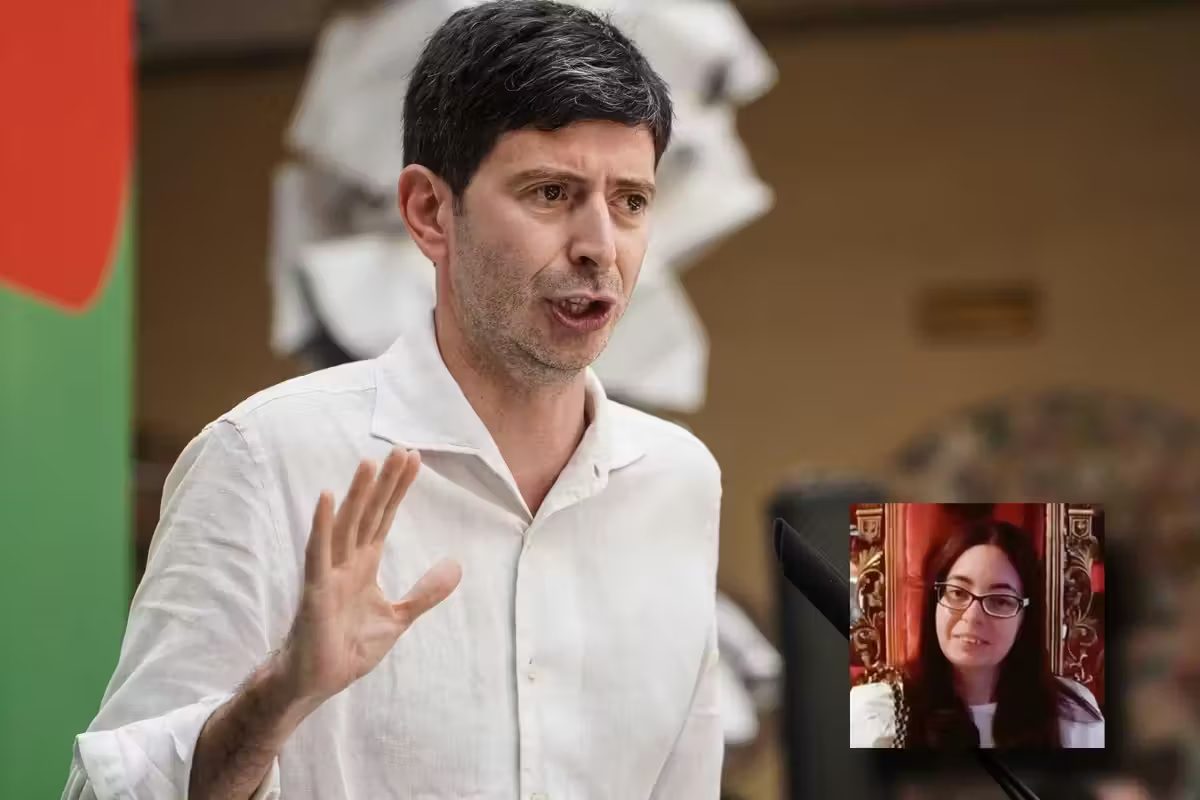

Roberto Speranza e Francesca Bertorello (Ansa)

Il civilista Bertorello e il penalista Salvatore Bottiglieri, legali dei genitori della trentaduenne insegnante genovese, chiedono la prosecuzione delle indagini. Non sono emerse responsabilità penali dei medici vaccinatori, né di coloro che la assistettero in ospedale, ma non basta per chiedere l’archiviazione: occorre indagare ai piani alti, politici e sanitari.

Gli avvocati sostengono che i profili di indagine penale devono rivolgersi a tutta la «catena di comando» dell’allora ministro della Salute, Roberto Speranza, del Comitato tecnico scientifico (Cts) ed «eventuali altri organismi pubblici come l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)», che in Italia nella primavera del 2021, tra togliere e rimettere in commercio il vaccino, concessero l’autorizzazione per Astrazeneca anche a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni «in iniziative, quali i vaccination day».

Il decesso di Francesca Tuscano è «ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid-19», dichiararono i sanitari incaricati dalla Procura di Genova di redigere la perizia medico legale. Il 22 marzo 2021 la giovane aveva ricevuto la prima dose di Astrazeneca al polo vaccinale della struttura nota a Genova come Albergo dei poveri.

Pochi giorni dopo, il 3 aprile, i genitori con i quali viveva la trovarono in tarda mattinata ancora a letto, priva di coscienza. Il 118 la trasportò in stato comatoso all’Ospedale San Martino di Genova dove una Tac dell’encefalo rivelò una vasta emorragia celebrale, associata a trombosi dei seni venosi, con marcati segni di effetto massa. Il neurochirurgo decise di non intervenire chirurgicamente, Francesca venne trasferita nel reparto di rianimazione. Non ne uscirà viva: alle 9 di mattina del 4 aprile venne certificata la sua morte cerebrale.

Un fascicolo di indagine venne aperto d’ufficio dalla Procura di Genova, che diede incarico di redigere l’apposita relazione di consulenza tecnica al dottor Luca Tajana, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, e al dottor Franco Piovella, specialista in ematologia clinica e di laboratorio. Le conclusioni furono che il decesso della giovane erano da riferirsi a effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid-19, come successivamente confermò la Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale della Spezia e un’ulteriore perizia.

L’indagine era andata parallela a quella per la morte di Camilla Canepa, la studentessa diciottenne di Sestri Levante deceduta sempre per Vitt dopo una dose di Astrazeneca che le era stata somministrata in un Open day del maggio di quell’anno. Il nesso causale per Francesca è stato accertato, la morte era avvenuta per trombocitopenia e trombosi immunitaria indotta dal vaccino a vettore adenovirale

Per Tuscano, l’opposizione all’archiviazione verrà discussa il prossimo 26 febbraio davanti al gip Angela Nutini. «Non ci interessa verificare le responsabilità di Astrazeneca», spiega Bertorello. «Ci interessano le responsabilità penali e civili dello Stato italiano, chiediamo che si interroghino e si perseguano coloro che hanno deciso e coadiuvato le scelte dell’allora ministero della Salute di continuare a somministrare Astrazeneca».

L’avvocato sottolinea che Francesca era morta dopo Zelia Guzzo, l’insegnante di Gela di 37 anni deceduta per una trombosi celebrale il 24 marzo 2021 in seguito alla somministrazione dello stesso vaccino anglosvedese. «Obbligata pure Zelia a vaccinarsi in quanto insegnante, il ministero si limitò a sospendere Astrazeneca per una settimana, salvo poi riutilizzarlo malgrado ci fossero grandi dubbi, come documentò la Verità pubblicando i file video dove si faceva cenno anche a pressioni politiche per abbassare la soglia di età».

Si riferisce a un fuori onda, con l’allora presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, che parlava con il microfono aperto: «Ci sono pressioni che non capisco sia per portarla più bassa Astrazeneca che Johnson&Johnson. Le dico la verità, glielo dico perché, uno per la responsabilità, perché il Cts in questo momento dà un parere e credo che ho espresso il mio parere anche come virologo e non mi sento di tornare indietro ecco, per qualche insistenza o desiderata ministeriale, ecco, volevo dirglielo questo…».

Bertorello trova inaccettabile che ancora non si sia provveduto a desecretare «i contratti firmati dal governo Conte con i produttori di vaccino, sulla base di accordi stipulati dall’Unione europea. Purtroppo la maggioranza di centrodestra non è compatta nel chiedere che siano resi noti. E c’è ancora chi confonde queste battaglie per i diritti dei danneggiati, o dei morti da vaccino, come rivendicazioni di no vax».

Il riconoscimento dello Stato per i genitori di Francesca Tuscano è stato irrisorio, poco più di 77.468,53 euro. «Una riapertura delle indagini e possibilmente un rinvio a giudizio di questi soggetti potrebbe aprire uno spiraglio per ottenere il risarcimento dei danni», dichiara Bertorello.

Continua a leggereRiduci

«Bambini di piombo» (Netflix)

Quando Jolanta Wadowska-Król ha iniziato il proprio percorso di ricerca era il 1974. In Alta Slesia, come nel resto della Polonia, comandava il regime comunista. Nulla era chiaro, perché tutto doveva essere subordinato all'ideologia e funzionale alla sua sopravvivenza. Di più, alla sua magnificazione.

La dottoressa, però, era donna di scienza, e fra il dovere implicito di compiacere il proprio governo e la verità medica non ha faticato a scegliere. Jolanta Wadowska-Król, che sarebbe poi stata soprannominata la Erin Brockovich della Slesia, ha fatto tutto di nascosto. Giorno dopo giorno, esame dopo esame. In silenzio, ha visitato oltre cinquemila bambini, lei che nel distretto di Szopienice si è resa conto per prima dello stato di salute precario in cui versavano i più piccoli. Notò un'incidenza anomala di anemia e disturbi neurologici tra i bambini del distretto. Avevano alti livelli di saturnismo. E, nonostante i proclami del regime, la dottoressa decise di imputare queste patologie alla vicina fonderia di zinco. Alle sue esalazioni. A quel che il governo negava, minacciando ritorsioni per chiunque avesse sostenuto il contrario.

Jolanta Wadowska-Król, cui Netflix ora ha dedicato la serie Bambini di piombo, non ha chinato il capo. Sola, è andata avanti, riuscendo a far ricoverare i casi più gravi nei sanatori polacchi e riuscendo persino a ricollocare intere famiglie, procurando loro un'esistenza diversa, lontana dalla fonderia. Nessuno le ha teso una mano. Il regime, al contrario, ha provato a spogliarla della sua credibilità. E lei è finita così, isolata, impaurita. Ma determinata, in ogni caso, a portare avanti quel che aveva iniziato.

Quel che Bambini di piombo documenta in sei episodi, muovendosi indietro nel tempo fino a ritrovare quel clima di terrore, quella paura, quella lotta impari, condotta da una donna che - sulla carta - non avrebbe dovuto avere alcuna possibilità di sopravvivere al governo che le stava sopra.

Continua a leggereRiduci