2024-08-18

«Ormai esiste solo amico o nemico. Per il secondo scatta la repressione»

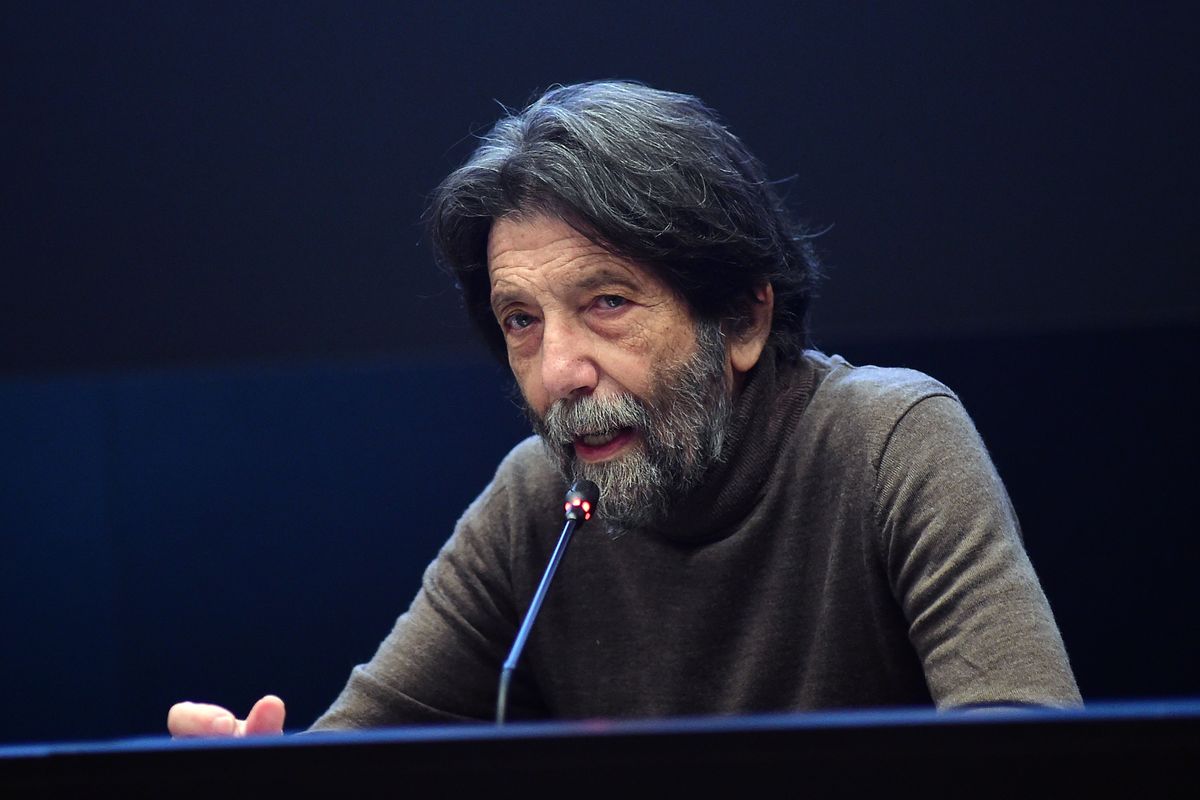

Massimo Cacciari (Getty Images)

Il filosofo Massimo Cacciari: «Il paradosso, la critica e l’ironia sono stati cancellati dalla nostra civiltà. Di conseguenza c’è un’ipersensibilità davanti al dissenso. Un clima che genera odio per quelli che non si allineano».Massimo Cacciari, colpisce quanto sta accadendo in Inghilterra con la campagna del governo laburista contro l’odio online. Posto che chi commette crimini o devasta le città va giustamente fermato e perseguito, la repressione - con tanto di arresti - verso chi scrive sui social forse è l’ennesimo indicatore del fatto che in Occidente esiste un problema con la libertà di espressione. «Bisogna distinguere, ma di problemi ce ne sono. Da un lato abbiamo le manifestazioni più deliranti della cancel culture, soprattutto negli Stati Uniti (ma ciò che avviene negli Stati Uniti è destinato ad avvenire anche da noi), che dimostrano una dilagante ignoranza e una forma di incredibile presunzione». Cioè?«Cioè dal nostro punto di vista, dall’alto del nostro Campidoglio, dall’alto della civiltà cui siamo giunti, ci arroghiamo il diritto di giudicare ogni epoca, ogni persona, ogni costume. Sono tutti barbari tranne noi e quelli che si assomigliano. Questo è un mix incredibile di ignoranza e presunzione storicistica, come se la storia appunto si svolgesse lungo un'autostrada: prima ci sono quelli arretrati rispetto a noi e poi si giunge a noi, e questa è una forma di cultura dilagante tremenda, perché cancella il passato, come mi è capitato di scrivere».Quali sono le conseguenze?«Non si fanno più i conti criticamente con il proprio passato, non c’è più alcuna critica, alcuna analisi: soltanto giudizi assoluti dall’alto di una nostra presunta superiorità. Poi c’è un linguaggio comune che tende a delimitare la forma del paradosso, che è elemento fondamentale del discorso della nostra civiltà. La civiltà europea, diceva quel tale, si caratterizza per la sua ironia in tutti i sensi del termine: ricerca, indagine, critica, ma anche capacità di prendere in giro, di fare parodia, di usare dei paradossi. Questo diventa ogni giorno più difficile perché i paradossi non vengono più compresi, non esistono più: o c’è il linguaggio dell’amico, e tu devi essere chiaro e dire che mi sei amico, o c’è il linguaggio dell’odio e dell’inimicizia, che deve essere altrettanto assoluto. Il linguaggio che critica, il linguaggio che opera distinzioni, il linguaggio che vede anche analogie e concordie nel discorde - che è la forma fondamentale della ricerca filosofica e scientifica - non c’è più. Viene meno nel giornalismo, nella televisione, nei media, per non dire nei social, che sono il trionfo della totale assenza di paradossi». Mi chiedo: non è in fondo un problema di coraggio? Il coraggio di ascoltare le voci altre? Dai social ad esempio viene fuori una tremenda ipersensibilità: non si tollera più alcuna voce discorde.«L’ipersensibilità deriva da questo: che io accetto solo l’amico o il nemico, all’opposto. Non accetto più una persona che mi dice ragioniamo insieme, vediamo un po’, non ragioniamo solo in base a nero/bianco. Tutto questo non c'è più. Siamo sensibilissimi a tutto ciò che non ci è immediatamente amico o che non ci suona tale». L’odio è l’altra faccia di questa medaglia?«Sì. L’odio è l’altra faccia, complementare e opposta ovviamente. Entrambi questi linguaggi - quello dell’amico e quello del nemico - detestano il paradosso, perché il paradosso è appunto andare oltre il luogo comune che tutto distingue in base a bianco/nero e amico/nemico». E si può anche arrivare a perseguire - persino incarcerandolo - uno che scrive dei post online?«Alla fine sarà così, diventerà così: non ti schieri, sei mio nemico e farò di tutto per impedirti di parlare o per schiaffarti in prigione, è evidente. In una situazione culturale generale in cui predomina quello che abbiamo detto, si può giungere in ogni momento anche all’estremo della repressione». Ma secondo lei da cosa dipende questa nostra incapacità di sopportare la parola differente? «Dalla crisi della nostra civiltà ovviamente, dalla crisi di una civiltà che si fondava sull’ironia, sul paradosso, sulla ricerca, sull’analisi critica, è evidente. Deriva dalla nostra decadenza. Dal tramonto evidente, palese, conclamato della nostra civiltà: della civiltà europea occidentale». È una strada senza ritorno?«Secondo me è senza ritorno. Perché gli opinion leaders, gli opinion makers - chi dirige la baracca - sono ormai dominati da questa cultura. E quindi com’è possibile trovare chi ci può guidare fuori da questa cultura se quelli che guidano sono totalmente immersi in essa?».Lei spiegava che questa cultura viene soprattutto. dagli Stati Uniti, Però l'America è stata anche quella libertaria e coraggiosa, eroica, di Thoreau, di Whitman...«E come no. Anche di Emerson, maestro di Nietzsche. Di Lee Masters, di Auden, di Pound. I grandi che hanno capito dove stavamo andando sono americani, sono i grandi autori di distopia americana e il più grande di tutti è William Burroughs. Negli Stati Uniti, ma è così, c’è sempre stato questo movimento di sistole e diastole, cioè c’è sempre stata una lotta, un agon, tra tendenze dogmatiche e tendenze anche radicalmente innovative o rivoluzionarie. Perché l’Europa è la terra delle rivoluzioni: rivoluzioni vere, rivoluzioni sociali, rivoluzioni che trasformano radicalmente le forme della nostra vita. Non soltanto rivoluzioni guidare da élite politiche. L’Europa è questa terra qui. Era questa terra».