«Educate i bambini a conoscere la forza utilizzando Platone e anche Jeeg Robot»

Infanzia, forza, filosofia: tre parole che si autoescludono, tre insiemi semantici senza intersezioni. In fin dei conti, l’infanzia si caratterizza come l’età in cui si ha meno forza degli adulti. E gli infanti decisamente non sono portati per lo studio della filosofia. Quanto a loro, i filosofi non sono esattamente famosi per le loro prove di forza fisica.

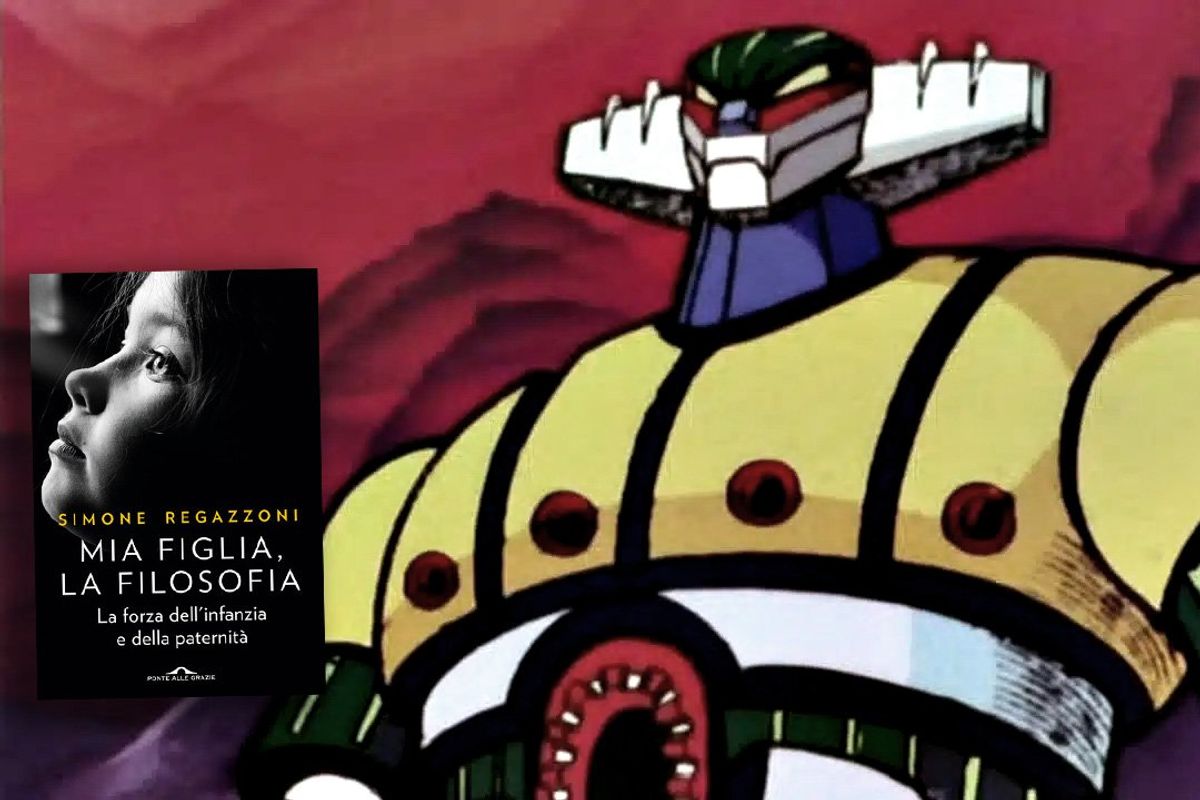

Non la pensa così il filosofo Simone Regazzoni, secondo il quale infanzia, forza e filosofia non solo hanno molto a che fare tra loro, ma forse, in un certo senso, sono una sola e unica cosa. È ciò che l’autore spiega nel bel saggio Mia figlia, la filosofia (Ponte alle Grazie). Il titolo corre il rischio di ricordare quegli spiegoni didascalici un po’ supponenti sui vari aspetti della vita e della società «spiegati a mia figlia». L’ottica, qui, è invece totalmente ribaltata: è la bambina che spiega la filosofia al filosofo. Anzi: la bambina stessa è la filosofia, in un ritorno alla concezione platonica della coltivazione del sapere come arte maieutica, ma non in senso metaforico, bensì letterale. La paternità come atto intrinsecamente ed eminentemente filosofico.

Anche la figlia del titolo, del resto, non è metaforica ma reale: Regazzoni, che concepisce i social come una estensione della sua pratica filosofica e non come un mezzo per postare foto di aperitivi, ne dà regolarmente conto online, raccontando l’educazione della bimba tra escursioni in montagna, arti marziali e visioni dei film d’azione degli anni Ottanta.

Per il pensatore genovese, nella dimensione dell’infanzia si esprime qualcosa come una forza vitale primigenia, una vitalità istintiva, immanente, non attenuata, non razionalizzata. Un principio dionisiaco, direbbe Friedrich Nietzsche. E poi ci sono quegli adulti che di questa dimensione si scordano, o la esorcizzano, o la negano, in un irrigidimento di esangue razionalismo apollineo. Ma è proprio Nietzsche a ricordarci che Apollo può parlare la lingua di Dioniso senza negare se stesso. Non si tratta quindi di tornare bambini, come quei grotteschi adulti infantilizzati e incapaci di responsabilità. Si tratta semmai di pensare il rapporto genitore-figlio come un tutt’uno, esattamente come Bergson invitava a pensare alla vespa che punge il bruco come se vespa e bruco fossero un continuum, un nodo inestricabile della physis. Padre e figlia sviluppano allora un rapporto in cui non c’è confusione di ruoli, ma non c’è neanche separazione netta e radicale tra una figlia-forza vitale e un padre-razionalità cartesiana, reciprocamente incomunicanti. Al contrario, la comunicazione è fondamentale, ma non nel senso dei pistolotti educativi moralistici. Parliamo di comunicazione in senso quasi idraulico: è il passaggio di un flusso, la trasmissione di una forza. La stessa che del resto avveniva nella palestra di Platone, che poi è il titolo di un precedente saggio di Regazzoni, in cui l’autore ha ricordato l’essenza intrinsecamente agonale e atletica della filosofia, a partire dal maestro ateniese, che per inciso era un pugile.

Eccolo, allora, il punto di incontro, il luogo in cui si materializza quel nodo. In una pedagogia alternativa che non ignora la forza. Pensiamo… a Jeeg Robot. Regazzoni descrive bene l’impatto che ebbero su tutta una generazione i mecha, i robottoni degli anime giapponesi che sbarcarono in Italia alla fine degli anni Settanta. Fu una pedagogia anarchica e autogestita: cartoon che arrivarono quasi clandestinamente, trasmessi da reti locali senza alcuna accuratezza filologica, assimilati con devozione dalla prima generazione cresciuta davanti al teleschermo, mentre i grandi ignoravano tutto di quell’esperienza. Nulla a che vedere con Rai Yoyo e simili, dove ogni prodotto è pensato per un target specifico e tutto è studiato da esperti di marketing, pedagogisti, psicologi. All’epoca fu un apprendistato selvaggio e sregolato.

Che cos’erano quei colossi meccanici che vedevamo sullo schermo? «Sono robot antropomorfi che prendono vita perché animati da ragazzi. Sono la forza della vita che eccede l’opposizione di animato e inanimato», scrive Regazzoni. I paladini della morale non la presero bene: Silverio Corvisieri, su Repubblica, denunciò «l’orgia della violenza annientatrice, il culto della delega al grande combattente, la religione delle macchine elettroniche, il rifiuto viscerale del “diverso”». Si inizia con Mazinga e si finisce a invadere la Polonia, insomma.

Regazzoni racconta di quando ha fatto scoprire Jeeg Robot a sua figlia. E degli allenamenti praticati insieme. Perché la paternità, spiega citando l’Ettore dell’Iliade, è proprio trasmissione di forza, alla faccia del culto della fragilità oggi imperante: «Pensiamo che si possano evocare l’amore e il bene senza menzionare la forza, eludendo lo spettro del combattimento», dice il filosofo. E aggiunge: «Il passaggio da padre in figlio, il divenire padre come divenire figlio, è un divenire di vita come divenire di forza. Non c’è paternità senza il riconoscimento e la messa in gioco di questa forza, senza trasmissione di forza, senza trasformazione di forza, senza educazione alla forza». Certo è un modello che non va di moda. Oggi la genitorialità è pensata come trasmissione di fragilità: sapersi mostrare fragili ai figli per intercettare le loro debolezze, in un sabba psicanalitico familiare il cui scopo è quello di allontanare sempre un po’ di più il conflitto, di abbassare sempre un po’ di più l’asticella della tenuta. «Li guardo», scrive Regazzoni, «questi padri imbelli, ripiegati su di sé, spaventati dalla propria immagine, senza un briciolo di aggressività che non sono “buoni nella forza”: non vanno salutati come un passo avanti verso nuove forme di paternità, ma come una sciagura». Il mandato di cattura per il reato di «mascolinità tossica» aspetta solo di essere recapitato.