Lanciato da Cape Canaveral il 16 aprile 1972, fu il penultimo viaggio dell'uomo sul satellite terrestre. Una missione piena di imprevisti ma alla fine coronata dal successo.

Il lancio della penultima missione Nasa sulla Luna, l’Apollo 16, fu accompagnato da un segno tangibile dell’inizio dell’epoca della distensione tra i blocchi della Guerra Fredda. Alla rampa 39 del Kennedy Space Center sedeva tra le autorità il poeta e scrittore Evgeny Evtuschenko, poco prima ricevuto da Nixon alla Casa Bianca e autore di un poema in onore degli astronauti russi morti nella tragedia della Soyuz nel 1971. Mentre il poeta dell’era Kruschev attendeva la fine del countdown, l’equipaggio della missione completava gli ultimi controlli prima del lancio, avvenuto un mese più tardi rispetto al calendario originale. Il razzo vettore era il «solito» e ben collaudato Saturn V, lo stesso tipo che aveva spinto fuori dall’orbita terrestre le precedenti missioni Apollo.

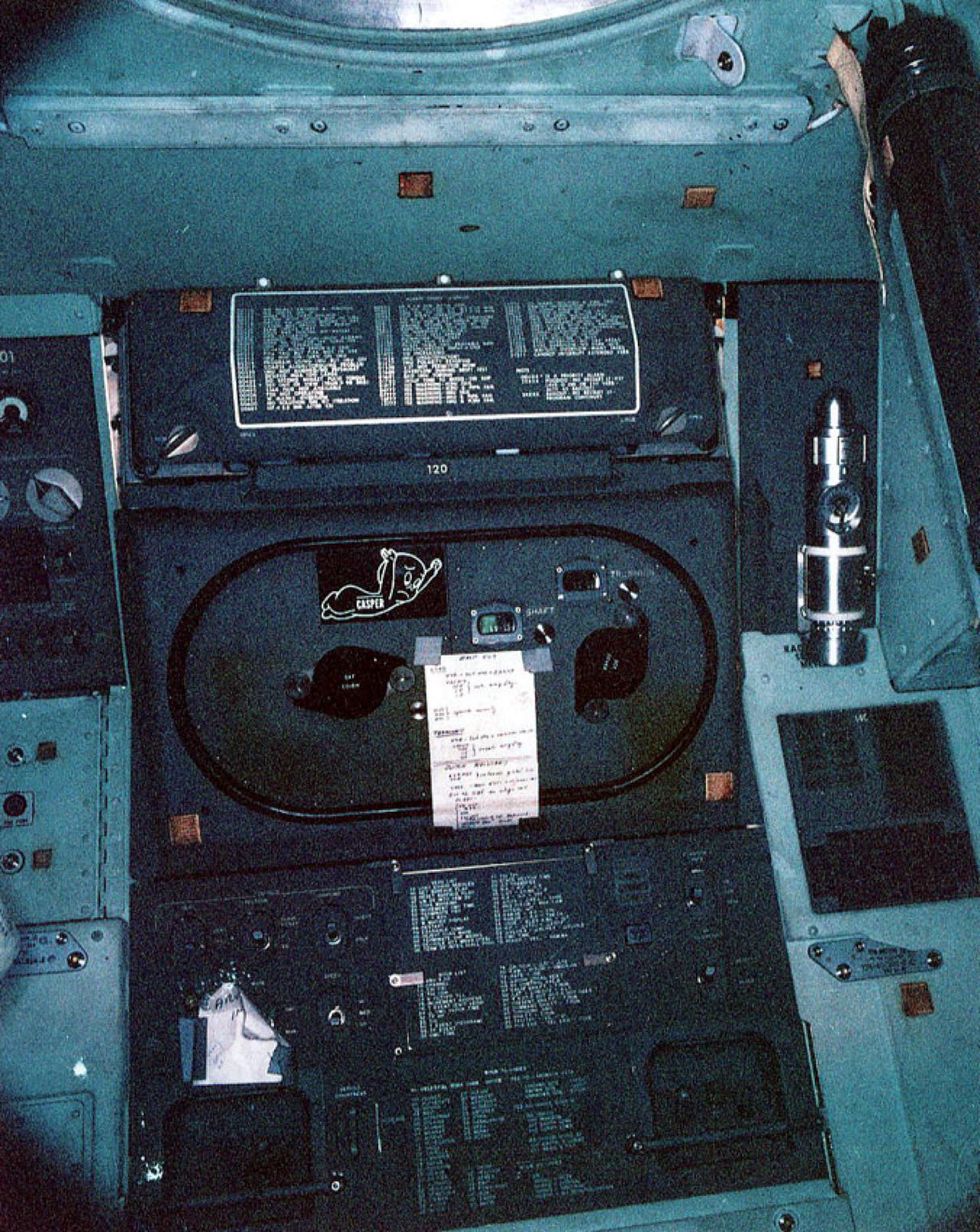

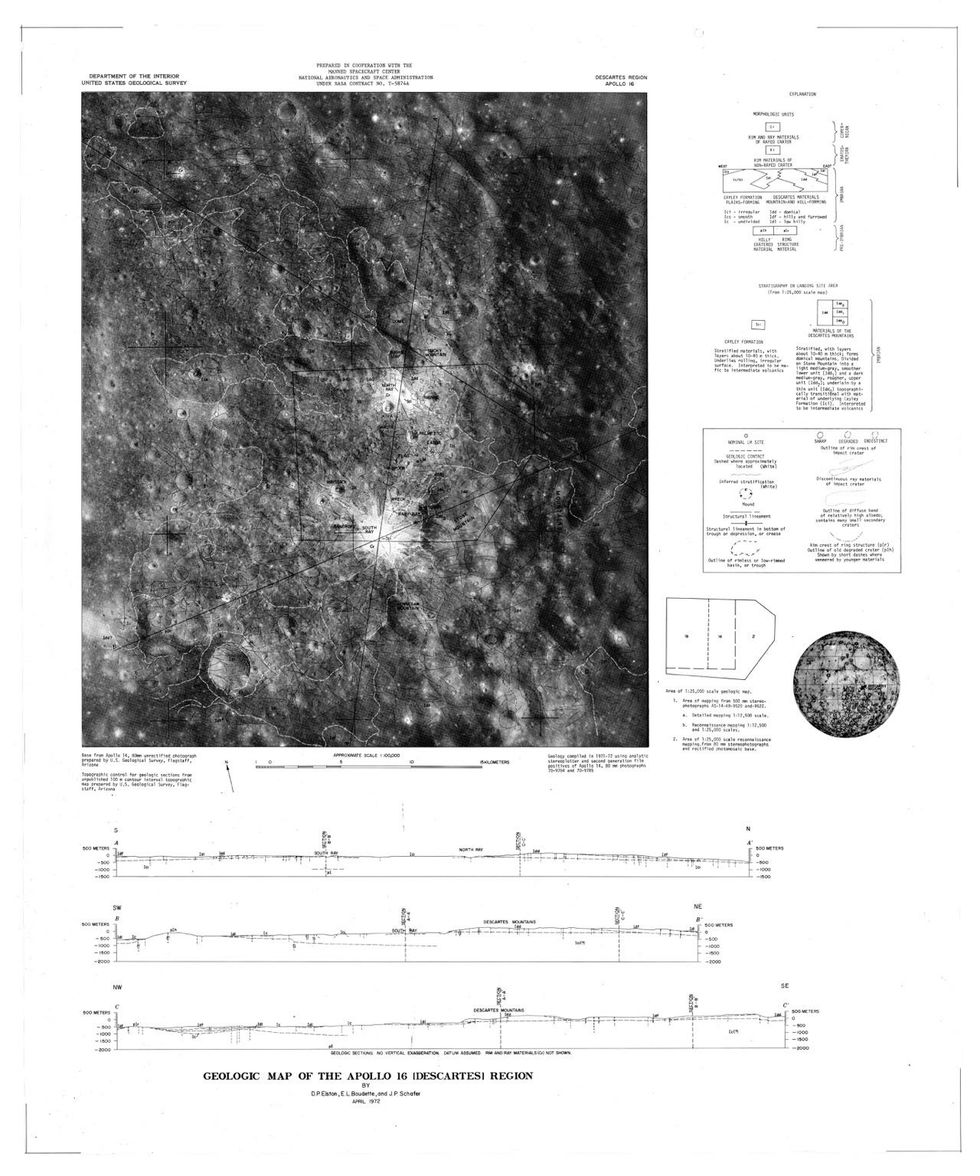

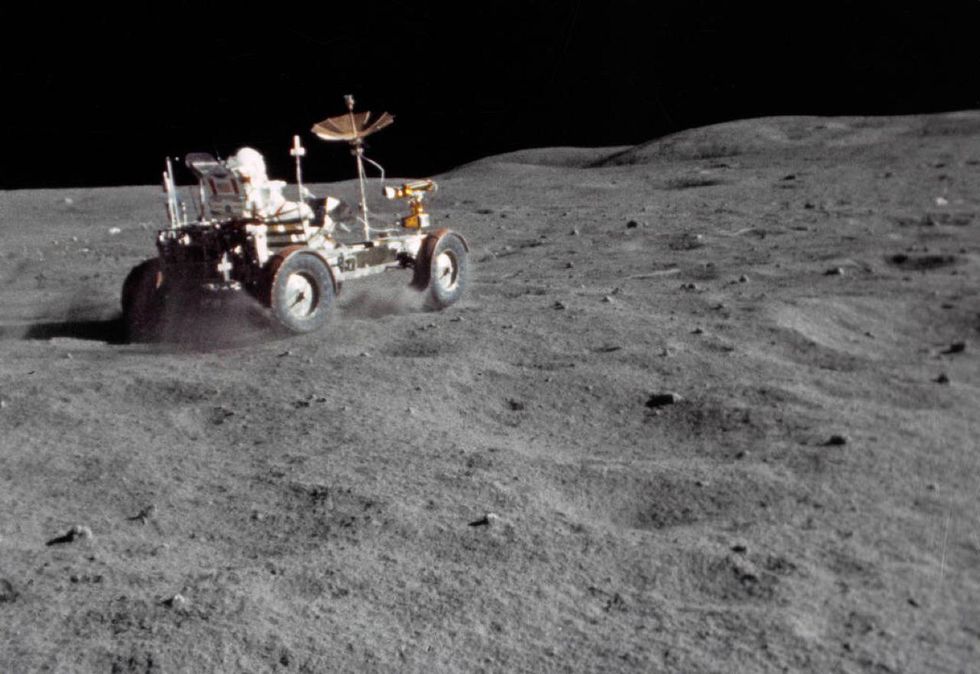

L’equipaggio della missione era formato dal comandante John W. Young, dal pilota del modulo di comando Thomas K. «Ken» Mattingly e dal comandante del modulo lunare Charles M. Duke. I razzi del Saturn V si accesero alle 12:54 ora locale del 16 aprile 1972, segnando l’inizio della quinta spedizione sulla Luna, un viaggio che sarà caratterizzato da numerosi inconvenienti tecnici, tutti fortunatamente risolti da Houston e dai piloti dell’Apollo 16. L’area prevista per l’allunaggio era una zona collinare ricca di crateri di origina vulcanica che gli astronauti avrebbero esplorato con attività extraveicolari a bordo del Rover, opportunamente migliorato dopo la missione Apollo 15 dell’anno precedente. Anche la strumentazione scientifica di bordo fu ampliata e prevedeva oltre all’equipaggiamento per le rilevazioni scientifiche sulla superficie terrestre, anche una serie di strumenti ottici e videocamere anche esterne ai moduli. Apollo 16 aveva anche il compito di lanciare un subsatellite che rimanesse nell’orbita lunare in modo da trasmettere costantemente dati alla Terra. L’operazione era stata compiuta anche dall’Apollo 15 ma il satellite smise di trasmettere quasi subito a causa di un guasto dei sistemi.

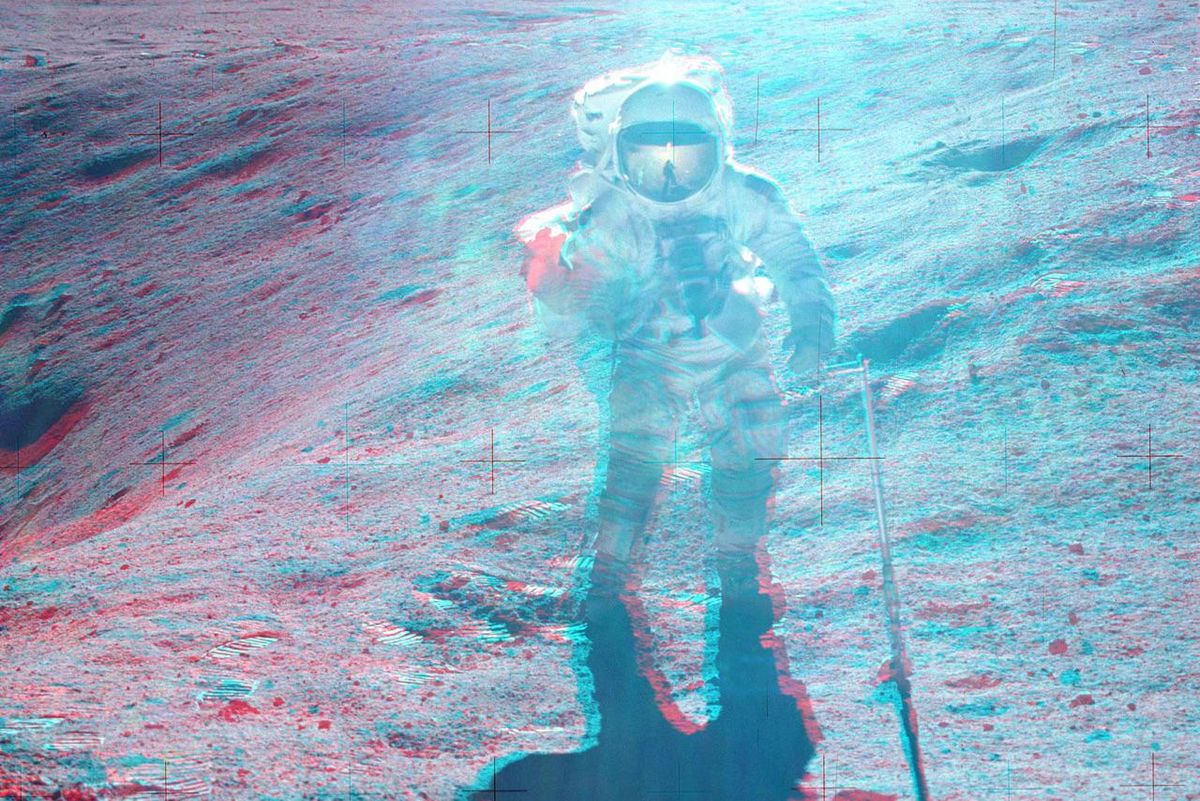

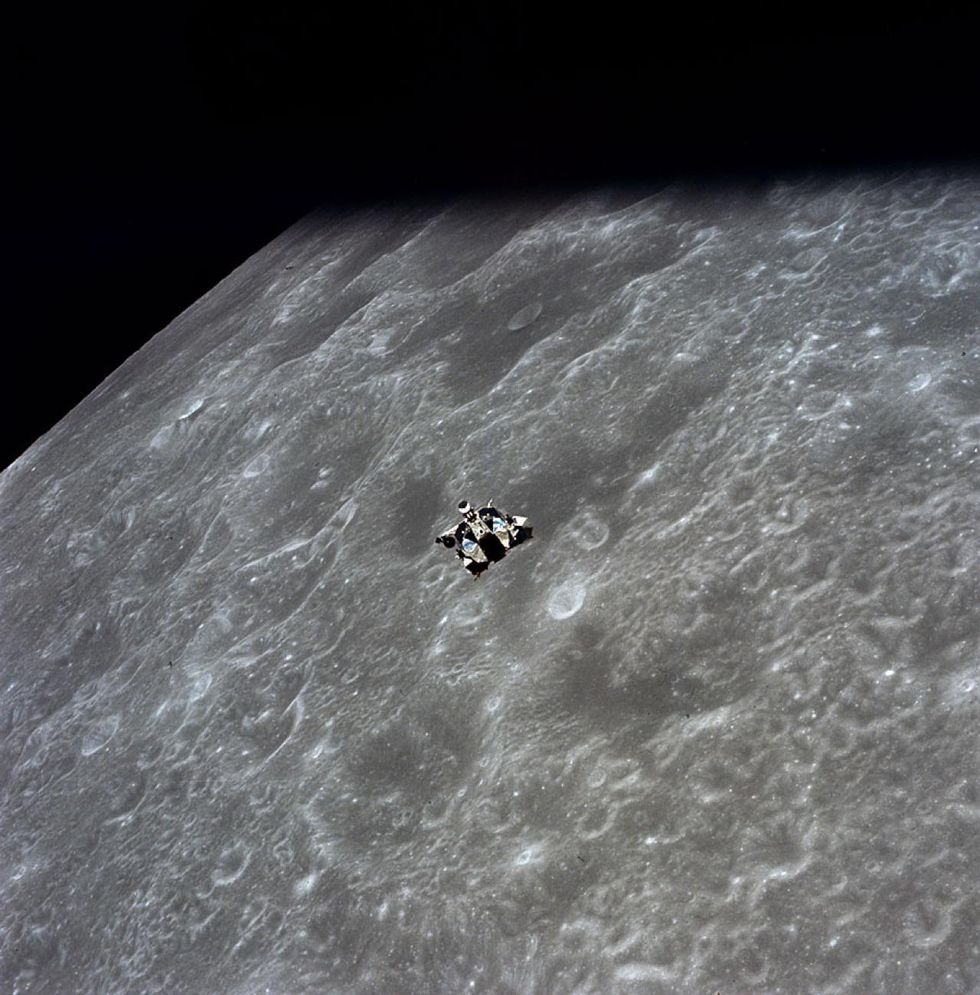

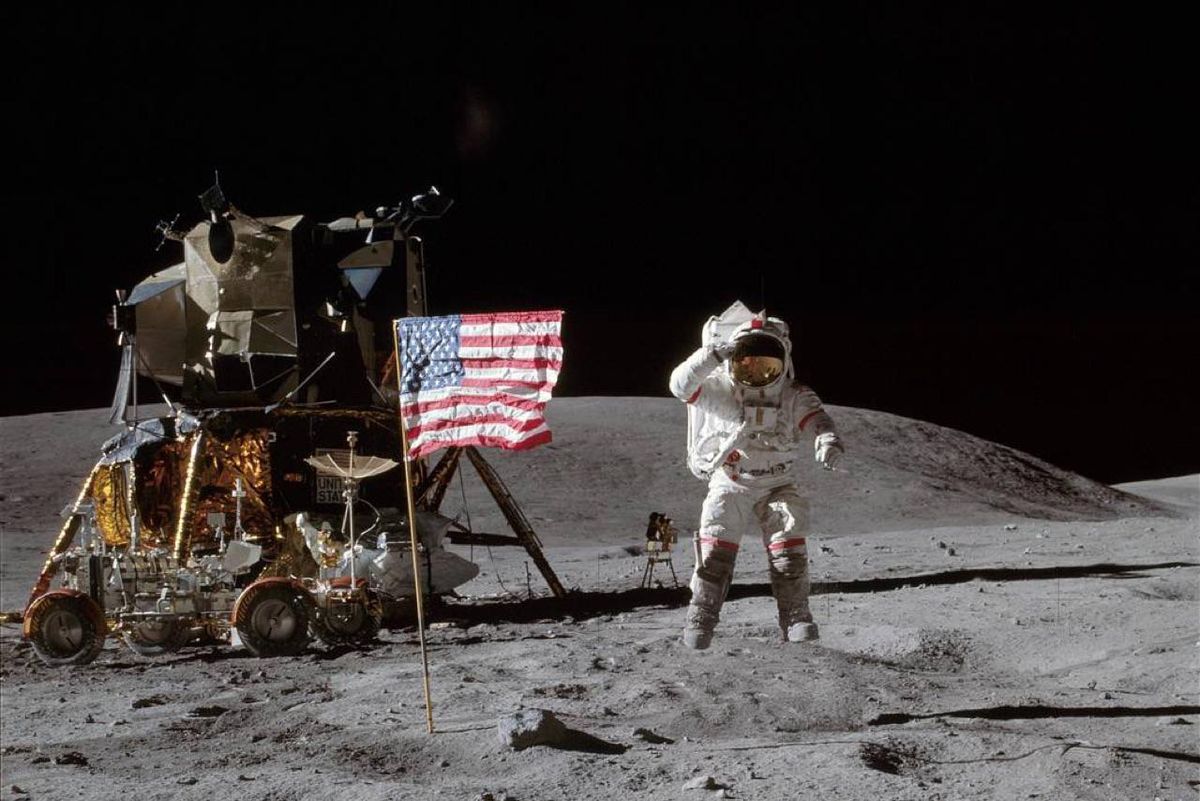

L’uscita dall’orbita terrestre non registrò particolari problemi per i tre astronauti Nasa. Il primo brivido della missione si verificò all’ingresso del modulo di comando e del Lem nella traiettoria translunare. Poco dopo l’accensione dei propulsori del modulo, gli astronauti notarono una perdita di particelle della superficie del modulo lunare da un punto dove la superficie del Lem appariva danneggiata. Accertatisi della tenuta della struttura, i tre dell’equipaggio inserirono la funzione cosiddetta «girarrosto», che permetteva al Lem agganciato al modulo di ruotare sul suo asse per distribuire l’accumulo di calore durante la tratta. I seguenti due giorni di viaggio trascorsero senza particolari problemi. Il terzo giorno un altro guasto riguardò i sistemi del modulo di allunaggio. Il giroscopio che manteneva in assetto il Lem risultava bloccato, segnalato dalla spia di blocco cardanico. Ancora una volta l’equipaggio fu in grado di intervenire manualmente, orientando l’assetto della navicella con i riferimenti del sole e della luna. Alla fine del terzo giorno di viaggio l’Apollo 16 entrò nell’orbita lunare ma un altro inconveniente tecnico tenne impegnato l’equipaggio. Il braccio dello spettrometro di massa, uno strumento atto alla misura della composizione dell’atmosfera della Luna, si era bloccato in posizione ritratta. Questo fece perdere tempo sulla tabella di marcia perché Young e Duke, passati all’interno del modulo «Orion» di allunaggio, dovettero anche in questo caso intervenire per normalizzare la situazione. Ma non erano finiti i problemi. Allo sgancio del Lem, dopo aver attivato i razzi per l’ingresso entro l’atmosfera lunare, la spia di backup dell’assetto del modulo iniziò a lampeggiare, facendo temere a Houston il fallimento della missione in quanto le procedure prevedevano il riaggancio al modulo di comando e il rientro sulla Terra. Verificata la possibilità di procedere con le manovre di atterraggio, i due astronauti toccarono la superficie della luna a poche centinaia di metri di distanza dal punto prefissato con sei ore di ritardo. Durante la permanenza sulla superficie del satellite terrestre, durata 71 ore, Young e Duke compirono diverse missioni extraveicolari a bordo del Lunar Rover, in particolare per raccogliere campioni di roccia dalla superficie dei crateri «House Rock» e «Shadow Rock», totalizzando una percorrenza di oltre 26 chilometri. Memorabile la ripresa, replicata dalle televisioni di tutto il mondo, del comandante Young nell’atto di salutare la bandiera a stelle e strisce mentre saltellava per l’assenza di gravità. Anche lo svolgimento degli esperimenti scientifici sulla Luna non fu privo di inconvenienti. Durante una delle passeggiate lunari infatti uno dei sensori installati sulla superficie fu calpestato per errore, impedendo in tal modo il funzionamento di tutte le postazioni di rilevamento precedentemente programmate. Il rientro sulla Terra fu anticipato di un giorno e avvenne anch’esso con qualche apprensione. Quando il modulo «Orion» si staccò dalla superficie lunare, era inquadrato dalla telecamera del Rover rimasto sulla luna e parcheggiato a pochi metri dal vettore. Dalle immagini trasmesse al Centro di controllo sulla terra si evidenziò un’anomalia che tenne tutti con il fiato sospeso. Dalle immagini non troppo nitide si vedeva un frammento del modulo ripiombare sulla superficie lunare. Si scoprirà solamente più tardi che il pezzo che si era staccato al decollo era solamente la copertura dell’alloggiamento di alcuni strumenti scientifici già utilizzati sulla Luna. La verità emerse quando, al rendez-vous con il modulo di comando pilotato da Mattingly, Houston ordinò al Lem di ruotare a 360° per poter essere inquadrato dalle telecamere del modulo che avrebbe riportato a casa i tre astronauti. Anche la procedura di rilascio del subsatellite non fu perfetta, in quanto per una serie di ritardi il lancio avvenne in un’orbita ellittica che portò lo strumento di trasmissione dati a schiantarsi sulla superficie lunare appena un mese dopo il suo rilascio, attratto dall’eccessiva forza gravitazionale della Luna. Durante il viaggio di rientro Mattingly compì camminate spaziali per un totale di 83 minuti, durante le quali provvide al recupero delle pellicole degli strumenti del modulo di comando prima del suo abbandono.

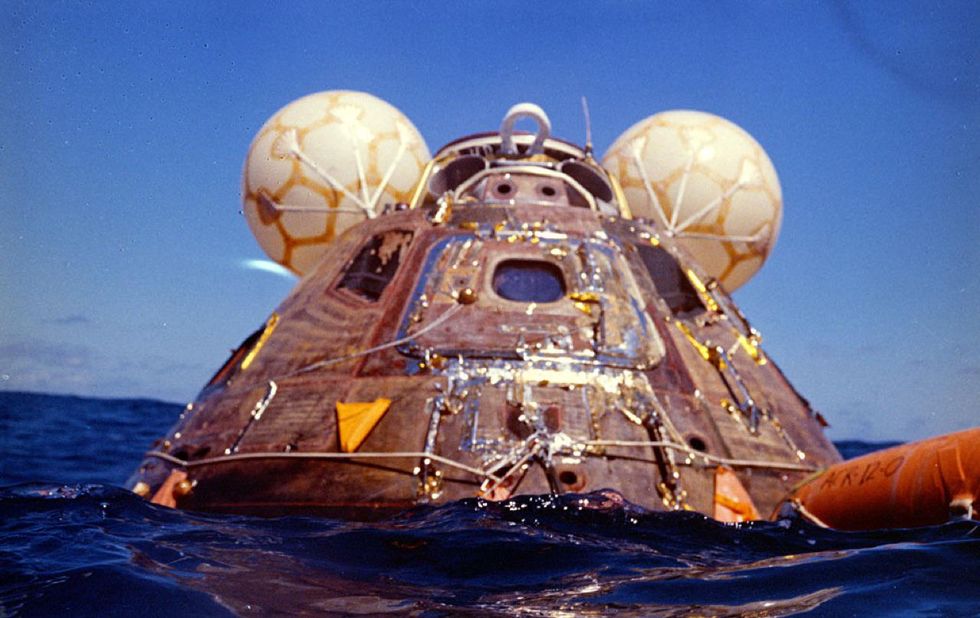

Gli ultimi brividi, a undici giorni dal lancio di Apollo 16, si ebbero nella fase di rientro nell’atmosfera terrestre quando nuovamente un allarme riguardante i sistemi di assetto della capsula di rientro iniziò a suonare, per poi spegnersi appena prima della fase più delicata, l’impatto con l’atmosfera terrestre, che i tre astronauti affrontarono ad una spinta negativa di oltre 7g, un record per le missioni Apollo e con la superficie della capsula salita a più di 2.400 gradi centigradi. L’ammaraggio nel Pacifico invece fu perfetto, ad solo un miglio di distanza dalla nave della Marina americana «USS Ticonderoga» che attendeva per il recupero di Young, Duke e Mattingly. Erano appena passate le 15:00 del 27 aprile 1972.