La tre volumi dall'anima sportiva fu in listino fino al 1984. Prodotta anche in versione coupé, le sue soluzioni tecniche segnarono un punto di svolta rispetto al passato. Fu erede della «Giulia» anche per le forze dell'ordine italiane.

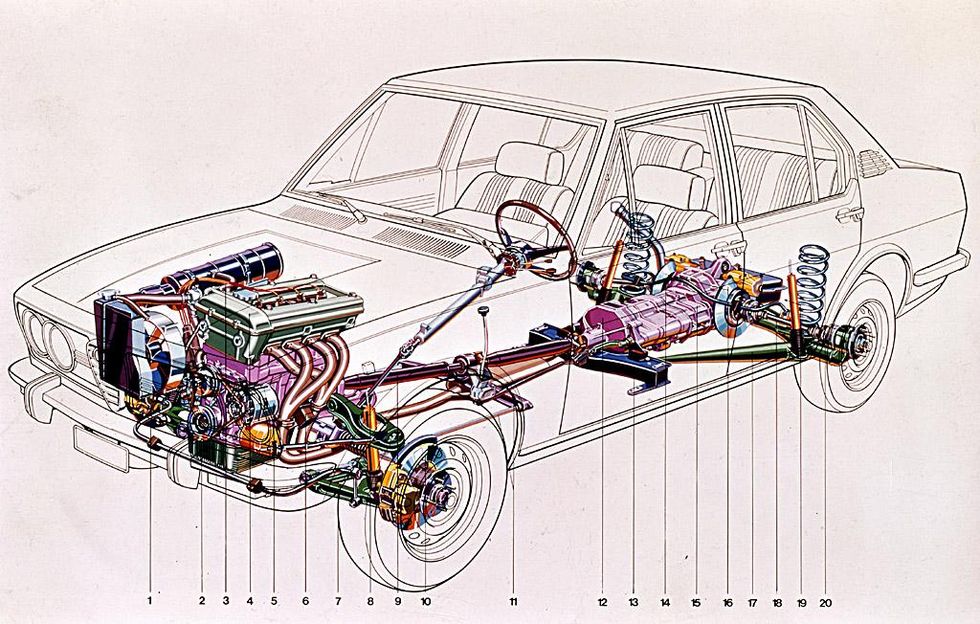

La videro circolare, con la carrozzeria camuffata, per qualche giorno all’alba del nuovo decennio degli anni Settanta, nel gennaio 1971. Sotto quei pannelli che rendevano quella strana vettura quasi deforme, si celava la novità che avrebbe caratterizzato una nuova pagina della storia della casa milanese del biscione, l’Alfa Romeo «Alfetta». La nuova berlina tre volumi di fascia medio-alta che mezzo secolo fa faceva il suo esordio dagli stabilimenti di Arrese rappresentò certamente un punto di rottura con il passato della produzione della casa, uscita dagli anni Sessanta con best seller come la «Giulia», la «Spider» e l’ ammiraglia «1750». La nuova Alfa si presentava al mercato in un momento non troppo felice, sia per l’azienda milanese controllata dall’Iri che per il Paese. L’Alfa Romeo veniva da un anno magro, il 1970, segnato dai pesanti e continui scioperi negli stabilimenti. Sempre nello stesso periodo il marchio milanese faticava ad avviare i nuovi stabilimenti di Pomigliano d’Arco dove sarebbe nata un’altra delle vetture storiche del biscione, l’Alfasud. Tuttavia la voglia di rivoluzione e di conquista di nuovi acquirenti era forte tra la dirigenza degli ultimi anni dell’era dell’ingegnere Giuseppe Luraghi. La coperta era però assai corta. Gli investimenti (molto pesanti) in nuove linee di produzione impensabili in quegli anni di crisi economica e occupazionale. Bisognava tirare fuori dal cilindro un’idea che conciliasse le ristrettezze finanziarie con la realizzazione di un’automobile tutta nuova. Queste furono le premesse della nascita dell’«Alfetta», che vedrà la luce nella tarda primavera del 1972. I vincoli maggiori vennero dall’interasse, ereditato dalla progenitrice «Giulia» (la cui produzione proseguì parallela all’Alfetta per quasi tutti gli anni ’70) per motivi di adattamento della catena di montaggio. Questo significava un ostacolo non indifferente per l’aumento dell’abitabilità e per gli ingombri dei passaruota. Fu il glorioso passato delle corse del biscione in Formula 1 a offrire la soluzione. L’ispirazione (ed il nome della nuova vettura) vennero dalle «Alfetta» monoposto che portarono Manuel Fangio e Giuseppe «Nino» Farina ai trionfi dei primi anni Cinquanta. Queste ultime presentavano una meccanica particolare, caratterizzata dallo schema cosiddetto «transaxle», cioè con il blocco cambio-frizione alloggiato posteriormente assieme al differenziale. Dalla progenitrice 159 Alfetta, la nuova berlina prendeva anche il ponte posteriore di tipo De Dion, caratterizzato da una barra di torsione a «u» che permetteva un’ottimizzazione nella distribuzione dei pesi e degli organi sospesi. Le sospensioni anteriori erano invece indipendenti di tipo a bracci oscillanti con barra antirollio. I freni a disco posteriori erano sistemati entrobordo, vicini al cambio al retrotreno. Il motore della prima serie del 1972 era uno solo: un 4 cilindri di 1.779cc. da 122 cavalli con due carburatori doppio corpo e il cambio a cinque velocità di serie. Non si trattava dell’Alfa più veloce in assoluto (la Giulia Gt «Veloce» arrivava a 200 km/h) ma permetteva alla berlina di raggiungere il traguardo di tutto rispetto dei 180 km/h. La carrozzeria e il design erano altrettanto innovativi. Il cofano cosiddetto «deportante» rendeva filante ed aggressivo l’anteriore caratterizzato dai quattro fari circolari di uguale diametro ai lati del tipico scudetto Alfa. Il posteriore, un «coda tronca» tipico delle linee degli anni Settanta, era massiccio e alto, a vantaggio della capienza del bagagliaio. Il prezzo non era proprio per tutte le tasche: 2 milioni e 245mila lire esclusi optional (pochi, in verità, tra cui l’aria condizionata). La concorrente e coeva Fiat 132 1.800 costava poco più di 1 milione e 800mila lire ed era molto più accessoriata nella scelta delle opzioni.

Il lancio della nuova Alfa era avvenuto da soltanto un anno quando nel 1973, per gli esiti della guerra dello Yom Kippur, scoppiò la crisi petrolifera. Il motore da 1,8 litri con carburatori doppio corpo era per natura abbastanza assetato e, come se non bastasse, la crisi inflattiva della prima parte del decennio portò una crescita dei prezzi di listino. Come la maggior parte delle case automobilistiche europee, Alfa Romeo corse ai ripari optando per il «downsizing» dell’«Alfetta». Nacque così nel 1975 la 1.6, facilmente riconoscibile per il frontale con solo due fari e caratterizzata da interni più spartani. Il motore da 1.570cc sviluppava comunque una potenza di 109 Cv, che spingevano la sorella minore oltre i 170 Km/h con una discreta riduzione dei consumi di benzina, in quegli anni salita alle stelle. L’anno precedente la vocazione sportiva della casa milanese aveva utilizzato il pianale e la meccanica dell’«Alfetta» per realizzare una coupé, denominata «Gt» (poi «Gtv») disegnata da Giorgetto Giugiaro con lo stesso propulsore 1.8 della prima berlina. Molto ben rifinita, presentava i poggiatesta di serie, il sedile guidatore regolabile in altezza e una strumentazione sportiva caratterizzata dalla presenza del solo contagiri di fronte al volante, mentre tachimetro e manometri erano decentrati alla destra del guidatore. La coupé figlia dell’«Alfetta» era riservata tuttavia ad una clientela elitaria, visto il prezzo di listino di oltre 4 milioni di lire. La lunga storia della berlina e della coupé del biscione, che negli anni Settanta sfrecciò assieme alle «Giulia» con le livree delle pantere dei Carabinieri e delle gazzelle della Polizia di Stato, passò attraverso diverse rivisitazioni, senza che queste modificassero l’essenza innovativa del progetto. Fu infatti un’«Alfetta» la prima auto italiana a montare un motore turbodiesel alla fine del 1979, quando la berlina era passata dal primo restyling caratterizzato dall’introduzione di proiettori rettangolari e plastiche esterne ed interne. La pioniera dei diesel sovralimentati montava un motore VM da 82 Cv (risibili per una sportiva come lei, ma sempre meglio del flop del motore diesel Perkins montato anni prima sulle «Giulia», ma i consumi erano molto ridotti, nell’ordine dei un litro di gasolio per 14 km. Questa prima Turbodiesel montava un motore da 1.997cc, che verrà aumentato nel 1983 a 2,4 litri. Per quanto riguarda i motori a benzina, nel 1977 fu introdotta l’«Alfetta» 2.0, una due litri con finiture di lusso, dalla quale derivò la versione destinata agli Stati Uniti, dotata di paraurti maggiorati e iniezione elettronica Spica. Un'altra innovazione singolare fu impiegata su una Duemila, la cosiddetta CEM (acronimo per controllo elettronico del motore) realizzata in meno di mille esemplari. Il sistema elettronico agiva su due dei quattro cilindri, disattivandoli in caso di guida cittadina e consentendo la riduzione dei consumi fino al 25%, una idea arcaica tra lo start e stop e l’ibrido. Data in prova ai tassisti milanesi per un periodo nel 1981, il progetto non ebbe tuttavia seguito. La più performante tra le «Alfetta», come da tradizione della casa di Arrese, fu segnata da un quadrifoglio oro che celava un motore più «cattivo» facendo superare alla due litri i 190 Km/h.

L’eredità dell’«Alfetta» non si fermò all’uscita di scena della berlina nel 1984, dopo ben 12 anni di produzione. Il suo cuore, lo schema transaxle, vivrà nella sua erede, l’Alfa «90» e nella sua «nipote» 75, l’ultima vera Alfa Romeo a trazione posteriore, che ebbe successo tra gli anni Ottanta e l’inizio del decennio successivo. Dalla «155» in poi la trazione passò alle ruote anteriori, uno standard della casa madre Fiat che fece urlare allo scandalo gli alfisti più puri. L’«Alfetta» berlina è stata costruita in 475.722 esemplari.