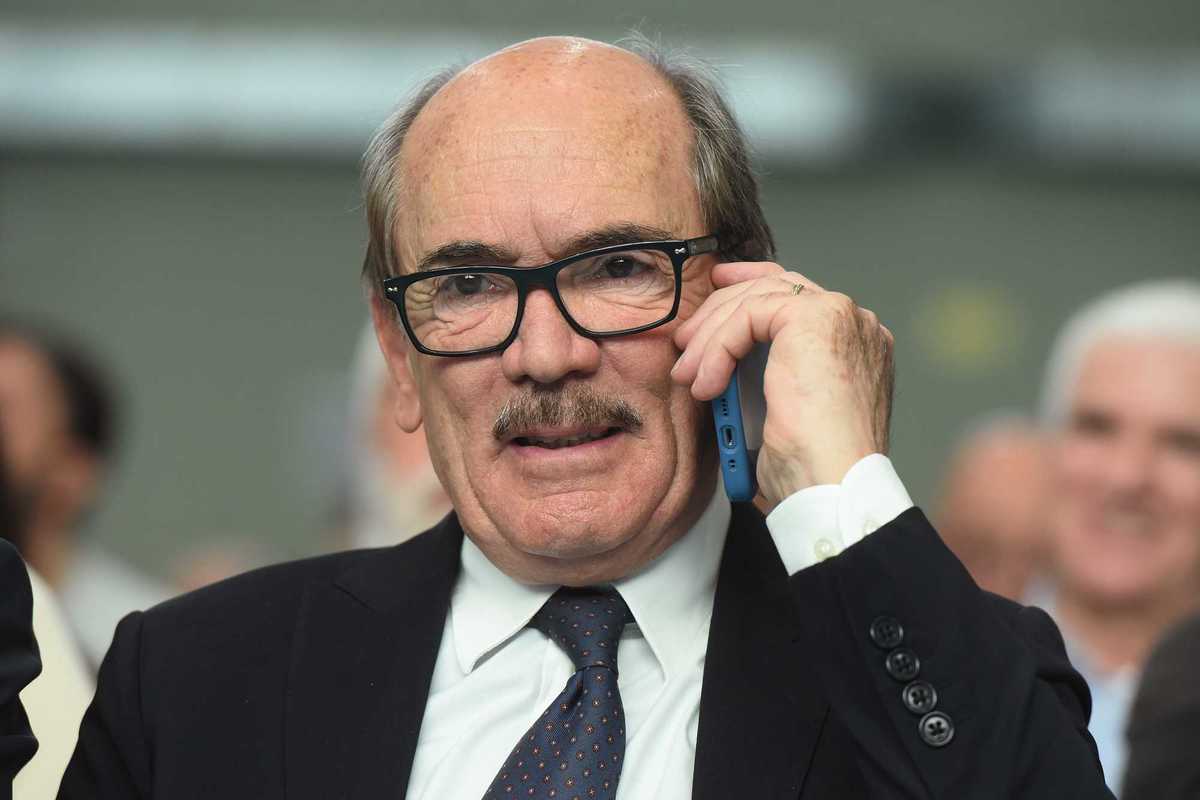

Addio a Cesare Romiti, l’uomo dal potere sconfinato che non sopportava i più bravi di lui

Il manager di ferro. Il «tigre». L'uomo che Enrico Cuccia aveva «infiltrato» in corso Marconi per «marcare stretto» Agnelli. Colui che Gianni non solo per «costrizione» aveva preferito, sempre, al proprio fratello Umberto che si scontrò numerose volte col protetto di Mediobanca inondando di relazioni settimanali la scrivania del fratello con i sospetti su certa «finanza allegra». Un uomo dal potere sconfinato che, come era accaduto prima a Vittorio Valletta, e come sarebbe accaduto poi a Sergio Marchionne, per lunghi tratti si sentì un po' il padrone della Fiat, proprio grazie al rapporto decisivo e fortissimo con Cuccia. Mentre alla memoria di Valletta, Romiti era devoto, non aveva mai amato Marchionne, proprio perché nell'immaginario collettivo era stato lui a soppiantarlo come il vero «uomo della provvidenza» del Lingotto: All'Avvocato diede sempre del lei ed ebbe relazioni difficili con gli uomini che gli erano vicini: cacciò un incolpevole Vittorio Ghidella infangandone l'immagine, non amava Gianluigi Gabetti e lo considerava «un Richelieu della provincia di Cuneo», aveva con Franzo Grande Stevens solo i contatti indispensabili e non lo ha mai considerato «l'avvocato dell'Avvocato» poiché preferiva e stimava di più quello vero, Vittorio Chiusano. Non sopportò mai Luca Montezemolo e una delle poche sconfitte di Romiti fu di non riuscire a ottenerne il licenziamento quando «Libera& Bella» confessò ai magistrati torinesi di aver chiesto e incassato due tangenti da 20 milioni di lire ciascuna per inserire nell'agenda dell'Avvocato un paio di incontri con un imprenditore torinese vicino al Psi. Cesarone riuscì «solo» a ottenere l'allontanamento del reo confesso da corso Marconi per il «confino» alla Cinzano a Santa Vittoria d'Alba. Nel libro-intervista cdi Paolo Madron (Storia segreta del capitalismo italiano), Romiti raccontò ciò che accadde una sera a casa di Piero Sugar e Caterina Caselli, presenti Bettino Craxi, Montezemolo e il Cavaliere ancora ben lontano dalla politica: «Il segretario socialista, che aveva voglia di scherzare, a un certo punto rivolgendosi a me, ma indicando Berlusconi e Montezemolo, disse: “Senta Romiti, lei mi deve dire una cosa. Ma tra questi due chi è il più bugiardo? Perché che siano bugiardi si sa, ma lei che li conosce meglio di me può aiutarmi a risolvere il dubbio"».

Romiti nominava di rado Craxi e Martelli lo chiamava «quell'altro, quello bello». Trovava entrambi arroganti. Tra i democristiani che aveva conosciuto parlava bene di Antonio Bisaglia. Romiti era l'uomo che, al culmine del potere e anche dopo, sussurrava (anzi, abbaiava) ai politici, al punto che riuscì a farsi «regalare» - per un miliardo di lire pagabile in dieci rate - l'Alfa Romeo da Romano Prodi che preferì non venderla alla Ford a un prezzo maggiore e «dimenticò» perfino di chiedere il pagamento delle rate successive alla prima.

Ai tempi di Mani pulite, pur essendo il plenipotenziario degli affari Fiat diceva di «non sapere» nulla delle tangenti pagate dall'industria torinese ai politici. Non venne creduto e fu condannato nel 1997 per falso in bilancio, finanziamento illecito dei partiti e frode fiscale: nonostante la conferma della condanna in Cassazione tre anni dopo (a 11 mesi e 10 giorni di reclusione), grazie a una legge del governo Berlusconi nel 2003 la Corte di appello di Torino revocò la condanna perché il falso in bilancio non era più reato.

Romiti è stato anche il super-manager che non riuscì a farsi «padrone» nell'editoria e nelle costruzioni (Rcs-Corriere della Sera e Impregilo) nonostante i 101,5 miliardi di lire di buonuscita quando nel 1998 uscì dalla Fiat dopo 24 anni. Fallì nell'ambizione di fondare una dinastia.

È stato l'imprenditore che ha aperto le porte al governo e ai grandi affari con Pechino come fondatore (2003) e poi presidente dell'Associazione Italia-Cina. Non ha mai smesso di criticare Sergio Marchionne: «La fusione Fiat-Chrysler? Non saprei dire chi ha salvato chi». Nel 2014 sentenziò: «Imputo al Lingotto la mancanza di coraggio sugli investimenti degli ultimi anni. Da molto tempo non si vedono nuovi modelli e gli investimenti sulla produzione e nei paesi emergenti sono fatti con il contagocce. Facendo così si sono persi molti treni». Era inorridito quando Matteo Renzi, da premier, andò a Detroit a consegnare un premio a Marchionne e disse pubblicamente: «Lei è un fulgido esempio per gli imprenditori italiani». Marchionne poi fu tra i primi a dargli il «calcio dell'asino» quando Renzi cadde precipitevolissimevolmente dopo il referendum. L'epitaffio di Romiti fu: «Renzi ha talento e ambizione. Troppa, l'ambizione».

In politica, Romiti è stato anche l'elettore che ammise di aver votato a Roma per il M5s e Virginia Raggi («È giovane, rappresenta un cambio di mentalità. Ha avuto inizi stentati ma bisogna darle tempo»). Nel novembre del 2016, con ingratitudine e immemore di quella legge ad hoc che lo salvò, così consigliava Silvio Berlusconi: «Sono stato e sono suo amico, ma non si può rimanere in prima linea a qualunque età. Si tiri indietro».

Solo negli ultimi anni, chiuso nella sua casa romana al Pincio con meravigliosa vista sulla Galleria Borghese, Romiti sembrava essere diventato meno duro. Sembrava non avere più alcuna forza di combattere, come aveva fatto per tutta la vita.

Aldo Cazzullo ha scritto che «per aver organizzato la marcia dei 40 mila, che risolse la battaglia della Fiat e chiuse gli anni Settanta, l'Avvocato non gli disse mai grazie. Il suo modo di dimostrargli apprezzamento fu telefonargli dal Quirinale e passargli l'ex presidente Giuseppe Saragat, che parlando con Romiti si commosse: “Finalmente ho rivisto per strada i volti degli operai e dei quadri Fiat che conosco!"».

Cesare Romiti, non va dimenticato, è stato anche presidente e azionista di Rcs, e quindi il «padrone» del Corriere della Sera nel periodo in cui in Italia si sono decisi molti destini, politici e affaristici. Questo l'elenco dei direttori che, col placet dei politici e dei banchieri più in vista, «il tigre» ha scelto nel corso del tempo: Paolo Mieli I (fino al 1997), Ferruccio De Bortoli (1997-2003), Stefano Folli (2003-2004), Paolo Mieli II (2004-2009).

Adorava le donne, spesso ricambiato. L'Avvocato si divertiva a punzecchiarlo sull'argomento. Una volta gli passò una lettera anonima: «Gliela faccio leggere solo perché la riguarda, ma non le dia importanza, sapesse quante me ne arrivano». La lettera parlava appunto di storie d'amore. Una volta a Cetona, Aldo Cazzullo toccò l'argomento. «Guardi fuori», rispose Romiti. «Vede gli alberi, le colline, le torri? Ecco, la cosa più bella di tutte queste, la meraviglia del Creato, è la donna. Io ho avuto una moglie perfetta, Gina, che purtroppo è mancata nel 2001 a 78 anni e di cui ho molta nostalgia. Ci siamo sposati nel 1948, siamo stati insieme per 53 anni, abbiamo avuto due figli, Maurizio e Pierluigi». E, nel 2017 in una intervista tv, aggiunse: «Ho uno grosso rimpianto. Ho avuto un matrimonio felice, ho avuto figli e nipoti a cui sono molto attaccato ma ho lavorato così tanto che non ho conosciuto né i miei figli né i miei nipoti. Adesso è nata una pronipote da circa 3 anni e solo oggi mi sono accorto di cose che non sapevo esistessero, non sapevo come un bambino reagisce, com'è un bambino e come cresce: il primo bambino che veramente conosco è stata la mia pronipote».

«Le donne mi sono sempre piaciute», ammise una volta, «perché sono migliori di noi. Sanno ascoltare. Non ti tradiscono. E se proprio ti tradiscono, porterai comunque sempre dentro di te la dolcezza che ti hanno dato». Gli sono state attribuite relazioni con numerose e famose signore anche del mondo della tv e del cinema. L'unica che sia stata resa pubblica, dalla diretta interessata, riguarda Michi Gioia, una signora «bene» di Torino, regina dei salotti, figlia del direttore generale della Fiat di Valletta, Nicolò Gioia, cresciuta alla corte di Agnelli e diventata famosa ai tempi della Torino socialista, del «celodurismo» romitiano.

C'è un'altra donna nella storia di Romiti: suor Giuliana Galli, brianzola, nata nel 1935, vocazione in giovane età, quando aveva 23 anni, laurea e master conseguiti negli Stati Uniti d'America, per quasi tre decenni di fila coordinatrice delle volontarie attive nella Piccola casa della divina provvidenza di Torino. Romiti la incontrava spesso, mosse mari e monti per farla nominare, il 21 giugno 2010, vicepresidente della Compagnia di San Paolo. La religiosa aveva sentito per la prima volta parlare di finanza e libero mercato dalla voce di Cesare Romiti, perché l'anziano manager andava spesso in visita al Cottolengo, la comunità gestita da suor Giuliana, e la vedeva all'opera tra i malati. Il dolore, il lavoro con chi soffre, paragonati alle lotte per il denaro e il potere, avevano trasformato quegli incontri di Romiti con Suor Giuliana in ragionamenti di etica e profitto, di diritti e di doveri.

A chi gli chiedeva un «vaticinio» sul destino dell'Italia, Cesarone rispondeva: «Ripeto la frase di Barack Obama: “Il sole sorgerà come tutti gli altri giorni"». Da ieri ciò non avviene e non avverrà più per lui.