Oggi e domani la città lagunare celebra la festa del Redentore, rievocando la liberazione della città dall’epidemia nel 1577. Nei piatti rituali si trova tutta la tradizione della Serenissima: dalle famose sarde alla pasta e fagioli, fino all’anatra ripiena.Venezia, 20 luglio 1577. Una lunghissima teoria di uomini e donne in preghiera, con cuore gioioso e grato all’Onnipotente, percorre il ponte costruito con 80 galee affiancate l’una all’altra sul vasto canale che separa Fondamenta delle Zattere dall’isola della Giudecca. La peste, la spaventosa epidemia che in due anni si è portata via 51.000 veneziani, un terzo della popolazione della città lagunare, ha smesso di uccidere. Nell’infinito elenco dei morti appestati ci sono nomi illustri, tra gli altri quello del sommo pittore Tiziano Vecellio. La processione si snoda verso il cantiere dove sta sorgendo la chiesa del Redentore, progettata dall’illustre architetto Andrea Palladio, promessa in voto dal Senato della Repubblica di San Marco mentre infuriava il morbo. La celebrazione per lo scampato pericolo è grandiosa. Si prega, si mangia, si voga, si torna a vivere. Il Serenissimo Senato ordina che la festa si ripeta con cadenza annuale nella terza domenica di luglio per ricordare in perpetuo la città liberata dalla grave pestilenza.Venezia, 16 luglio 2023. Domani. A 450 anni da quella prima processione il rito si ripete ancora. La «festa famosissima», come la chiamano gli abitanti della laguna, è iniziata ieri, venerdì, con l’apertura del ponte votivo e continua oggi: alle 23.30 sono previsti i fuochi artificiali che illumineranno a giorno il bacino di San Marco. Si concluderà domani con le regate nel canale della Giudecca e la messa solenne celebrata nella chiesa del Redentore dal patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia. Si consiglia a chi non ha prenotato un posto qualsiasi, anche in piedi, di non andare a Venezia: la città è sold out. Chi, invece, ha prenotato il posto in barca o sulle rive della Giudecca o in uno dei tanti campielli addobbati a festa, oltre a godere i fuochi, le regate e gli incanti veneziani, potrà gustare i piatti rituali della festa del Redentore. Da secoli il menu tradizionale è fisso: sardèle in saòr, pasta e fasioi, bigoli in salsa, bovoeti, l’anara col pien. Dulcis in fundo, l’anguria. La lista dei piatti della festa del Redentore è lo specchio secolare della serenissima cucina veneziana. Altri piatti rituali sono i risi e bisi del 25 aprile, giorno di San Marco, e la castradina, carne di montone cotta con verze, cipolle e vino, tipica della festa della Madonna della Salute. Ma con la castradina sconfiniamo in un’altra peste, quella del 1630.Torniamo al Redentore e alla pasta e fasioi, la «carne dei poveri» la definiva Pellegrino Artusi, che viene servita fredda come pretende la tavola estiva. E così i bigoli in salsa di acciughe. I bovoeti sono chioccioline di terra che si trovano in gran numero nei grovigli di sterpi sulle isole e sulle barene, le terre a pelo d’acqua, della laguna. Sono saporiti, ma la loro è una delizia che si deve conquistare andando a rovistare nel guscio con la forchettina a rampino o succhiando la chiocciolina appiccicando le labbra a ventosa e aspirando forte. Tra i cibi rituali della festa del Redentore i più tipici che più tipici non si può sono l’anara col pien, l’anatra ripiena, e le sarde in saòr. Il ripieno dell’anatra si è evoluto col tempo e con le norme della dietologia moderna, ma il pien tradizionale richiede ancora un impasto di fegatini d’anatra o di pollo e la soppressa, sorella del salame ma con l’impasto più morbido e delicato. Il saòr, a Venezia, è quello che era il garum nell’antica Roma, quello che è il pesto a Genova, lo scarpariello a Napoli, la pearà a Verona. Saòr è il sapore pieno, il godimento che titilla le papille gustative a tutto tondo perché presenta tutti insieme i quattro gusti fondamentali: l’agro dell’aceto, il salato della sarda, il piccante-amaro della cipolla, il dolce dell’uvetta di Corinto.A recitare l’elogio letterario delle sardèle in saòr ci ha pensato Carlo Goldoni illustre figlio della città di San Marco che ha raccontato mamma Venezia e la sua vita quotidiana, piatti compresi, nelle sue commedie. In una in particolare, Le donne de casa soa del 1755, Goldoni mette in tavola le sarde in saòr. Anzola, brava massaia e moglie di Gasparo, il padrone di casa, chiede al recalcitrante Grillo di andare al mercato ad acquistare una «sportelletta» di pesce azzurro: «Un poche de sardelle vorria mandar a tor, per cusinarle subito, e metterle in saor». Ecco il segreto: la marinatura delle sarde va fatta ore prima di servirle in tavola. Luigi Carnacina e Luigi «Gino» Veronelli un paio di secoli dopo consiglieranno di metterle in saòr addirittura 48 ore prima di mangiarle e di servirle come antipasto o come pietanza. «Sono troppi due giorni di marinatura», dice Simone Lugoboni, cuoco dell’Oste Scuro di Verona, che la guida Best gourmet giudicò, qualche anno fa, il miglior ristorante di pesce dell’Alpe Adria. «Il saòr è nato come metodo di conservazione sotto aceto, con la cipolla appassita, per conservare pesce e carni, ma il metodo è evoluto, all’aceto e alla cipolla sono stati aggiunti l’uvetta e i pinoli e la cucina un tempo opulenta e gustosissima si è raffinata. I pesci, poi, non sono tutti uguali. Tutti possono essere marinati, ma con diverse procedure. Il saòr non deve coprire il sapore del pesce. Con le tecniche odierne, poi, le marinature sono meno invasive». La marinatura del pesce è conosciuta in laguna fin dal Medioevo. In un volumetto del Trecento, il Libro per cuoco scritto da un anonimo veneziano in volgare, viene spiegata la ricetta «Cisame de pesse quale tu voy» (il cisame è una salsa agrodolce): «Toy lo pesse e frigello, toy zevolle (cipolle) e lessale un pocho e taiale menude, po' frizelle ben, poy toli aceto et aqua e mandole monde intriegi, et uva passa, e specie forte, e un pocho de miele, e fa bolíre ogni cossa insema e meti sopra lo pesse». Giuseppe Maffioli, gastronomo, giornalista, scrittore, definì le sarde in saòr: «Cibo di marinai e scorta di terraferma», sottolineando l’usanza di conservare il pesce per i lunghi viaggi per mare. Scrive nel Veneto in bocca: «L’aceto è rimasto nelle abitudini veneziane il conservatore primo, protagonista della cucina marinara, con i suoi saòri di magro e anche di grasso destinati, con l’abbondanza della cipolla appassita, a volte quasi cruda, rimedio sovrano contro lo scorbuto, non solo al pesce azzurro, ma anche a quello più delicato e pregiato quale sfogi (soglioline) e passarini per il saòr della notte famosissima del Redentore, da degustare in barca insieme all’anatra arrosto. Saòr arricchito di uvetta sultanina e di pignoli, aggiunte bizantina e turchesca che Venezia riservava a molti altri piatti di grasso e di magro: dal riso alle polpette ai vari saori, al baccalà, agli spinaci, alle mele, alle frittelle dolci». «Terra di vini generosi e abbondanti», aggiunge Dino Coltro, storico della cultura contadina, in La cucina tradizionale veneta, «il Veneto forniva alla Serenissima Dominante anche gli aceti, in cui per la maggior parte i vini contadini si riducevano».Franco Favaretto, «re del baccalà» (il suo locale, a Mestre, si chiama Baccalàdivino), docente all’Alma, la scuola internazionale di cucina italiana di Colorno, spiega che il saòr veneziano è di due tipi: «C’è quello dei pescatori e quello del doge. La prima marinatura è semplice, fatta con cipolla e aceto; quello del doge doveva ostentare ricchezza quindi era arricchito con spezie, soprattutto la cannella, ma anche chiodi di garofano, alloro, uvetta di Corinto, pinoli. Specialisti nella pesca delle sardelle erano i buranei, i pescatori di Burano che uscivano in mare aperto a pescare le “sardele de l’alba”, chiamate così perché i banchi di pesce azzurro passavano al levar del sole».

Volodymyr Zelensky (Ansa)

Scandalo nel settore energetico: tangenti per 100 milioni ai funzionari della società pubblica del nucleare. Cinque arresti. Volodymyr Zelensky perde la faccia. Mosca attacca: «Soldi europei sottratti dal regime ucraino». Berlino: «Preoccupati, ora vigileremo».

Un nuovo scandalo di corruzione travolge Kiev, mettendo in crisi la credibilità del governo nel pieno della guerra contro la Russia e accendendo le tensioni con gli alleati occidentali. Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto e ottenuto le dimissioni del ministro della Giustizia German Galushchenko e della ministra dell’Energia Svitlana Grynchuk, dopo averli accusati di aver perso la fiducia necessaria per restare nei loro incarichi. La decisione è arrivata dopo settimane di tensioni e indagini sul sistema energetico nazionale, già sotto pressione per i bombardamenti e le difficoltà economiche.

Getty images

Secondo il racconto dei media mainstream, l’Italia in mano al governo di centrodestra doveva finire in bancarotta, Londra poteva regredire al Medioevo dopo aver lasciato l’Ue e Trump avrebbe fatto saltare i mercati globali: non ne hanno presa una.

Lo scandalo sulla Bbc, gloriosa emittente televisiva britannica scoperta «con le mani nella marmellata» a falsificare il racconto degli eventi del 6 gennaio 2021 di fronte a Capitol Hill in modo da far credere che Donald Trump avesse esplicitamente esortato i manifestanti ad assaltare il Campidoglio, ci obbliga a farci una domanda: quale credibilità hanno i mezzi di informazione in Italia?

Guardiamo al racconto che viene fatto dell’episodio sui nostri media: una difesa ad oltranza. Talvolta spudorata; talaltra più misurata. Si fa fatica a comprendere cosa sia veramente successo. Quando anche i vertici della Bbc trovano il coraggio di dimettersi per la gravità di quanto avvenuto, i nostri mezzi accorrono in amorevole soccorso. Se dovessimo ancora una volta valutare la credibilità sulla base del modo in cui viene raccontata questa storia, il giudizio non sarebbe positivo. Ma quanti credono in Italia che Trump abbia effettivamente avuto un ruolo attivo su quanto avvenuto il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill?

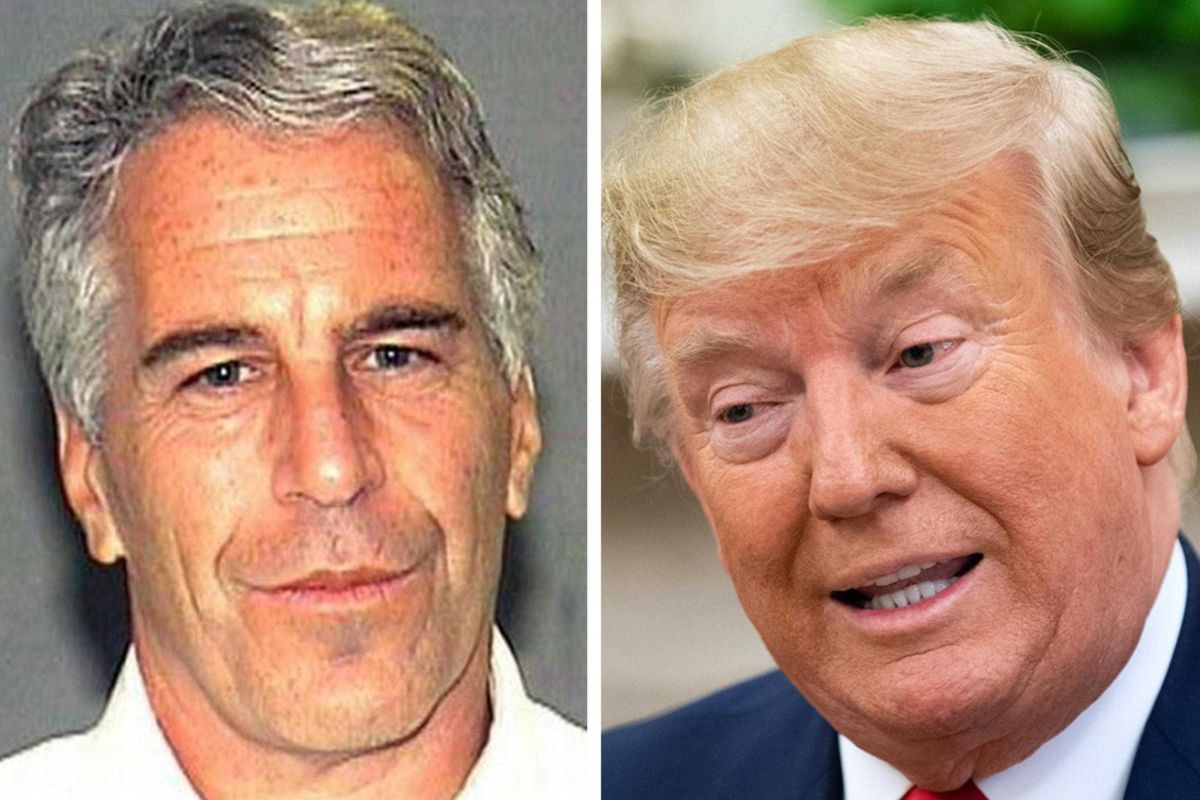

Jeffrey Epstein e Donald Trump (Ansa)

Divulgate dai democratici alcune email del finanziere pedofilo: «Donald a casa mia per ore con una ragazza». «Una falsità».

Mentre andava in soccorso di Benjamin Netanyahu, Donald Trump è dovuto tornare a fronteggiare il caso Epstein. Ieri, i componenti dem della Commissione Vigilanza della Camera statunitense hanno pubblicato un messaggio del 2019, in cui il finanziere morto suicida sosteneva che l’attuale presidente americano «sapeva delle ragazze». È stato inoltre reso pubblico un altro messaggio, datato 2011, in cui Epstein affermava che una vittima - il cui nome appare segretato - «aveva trascorso ore» in casa sua con Trump. «I democratici hanno fatto trapelare selettivamente delle email ai media liberal per creare una falsa narrazione volta a diffamare il presidente Trump», ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

L'ad di SIMEST Regina Corradini D'Arienzo

La società del Gruppo Cdp rafforza il proprio impegno sui temi Esg e conferma anche la certificazione sulla parità di genere per il 2025.

SIMEST, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha ottenuto l’attestazione internazionale Human Resource Management Diversity and Inclusion – ISO 30415, riconoscimento che certifica l’impegno dell’azienda nella promozione di un ambiente di lavoro fondato sui principi di diversità, equità e inclusione.

Il riconoscimento, rilasciato da Bureau Veritas Italia, arriva al termine di un percorso volto a integrare i valori DE&I nei processi aziendali e nella cultura organizzativa. La valutazione ha riguardato l’intera gestione delle risorse umane — dal reclutamento alla formazione — includendo aspetti come benessere, accessibilità, pari opportunità e trasparenza nei percorsi di crescita. Sono stati inoltre esaminati altri ambiti, tra cui la gestione degli acquisti, l’erogazione dei servizi e la relazione con gli stakeholder.

L’attestazione ISO 30415 rappresenta un passo ulteriore nel percorso di sostenibilità e responsabilità sociale di SIMEST, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite, in particolare quelli relativi alla parità di genere e alla promozione di condizioni di lavoro eque e dignitose.

A questo traguardo si affianca la conferma, anche per il 2025, della certificazione UNI/PdR 125:2022, che attesta l’efficacia delle politiche aziendali in tema di parità di genere, con riferimento a governance, crescita professionale, equilibrio vita-lavoro e tutela della genitorialità.

Valeria Borrelli, direttrice Persone e organizzazione di SIMEST, ha dichiarato: «Crediamo fortemente che le persone siano la nostra più grande risorsa e che la pluralità di esperienze e competenze sia la chiave per generare valore e innovazione. Questi riconoscimenti confermano l’impegno quotidiano della nostra comunità aziendale nel promuovere un ambiente inclusivo, rispettoso e aperto alle diversità. Ma il nostro percorso non si ferma: continueremo a coltivare una cultura fondata sull’ascolto e sull’apertura, affinché ciascuno possa contribuire alla crescita dell’organizzazione con la propria unicità».

Con questo risultato, SIMEST consolida il proprio posizionamento tra le aziende italiane più attive sui temi Esg, confermando una strategia orientata a una cultura del lavoro sostenibile, equa e inclusiva.

Continua a leggereRiduci