L'eterna rivoluzione del Sole su tre meridiane realizzate da Enrico Alberto d'Albertis, celebra i momenti chiave della Prima guerra mondiale in Italia. La storia degli eventi che le hanno ispirate.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

La luce e l’ombra, i due elementi su cui si basa il principio dell’orologio solare (detto impropriamente «meridiana») sono gli stessi che metaforicamente possono essere riferiti al corso dei grandi eventi storici. L’avvicendarsi perenne del ciclo solare segna il tempo infinito, mentre il motto segnato sul quadrante spesso ricorda quanto la vita umana sia segnata al contrario da una fine ineluttabile.

Questi elementi, presenti da secoli sugli orologi dipinti o scolpiti sui muri o sui pavimenti del mondo, caratterizzano anche alcune meridiane italiane realizzate in occasione di grandi eventi storici, in particolare della Prima guerra mondiale.

Sempre incluse in una lapide marmorea, non ricordano in questo caso specifico l’«ora della fine», piuttosto enfatizzano il significato del luogo dove sono state installate e dell’evento al quale sono legate in un ciclo eterno scandito dall’alternarsi della luce e dell’ombra segnate dallo «gnomone» l’asta che, se correttamente orientata, segna l’ora esatta con la sua ombra proiettata sul quadrante. Almeno tre orologi solari in Italia sono stati realizzati allo scopo di ricordare eventi storici, tutti realizzati da Enrico Alberto d’Albertis, navigatore e filantropo genovese nato prima del Risorgimento e morto tra le due guerre mondiali, che in vita ne realizzò oltre 100. Le sue meridiane ricordano, con enfasi retorica tipica del periodo, diversi episodi dell’Italia della Grande Guerra.

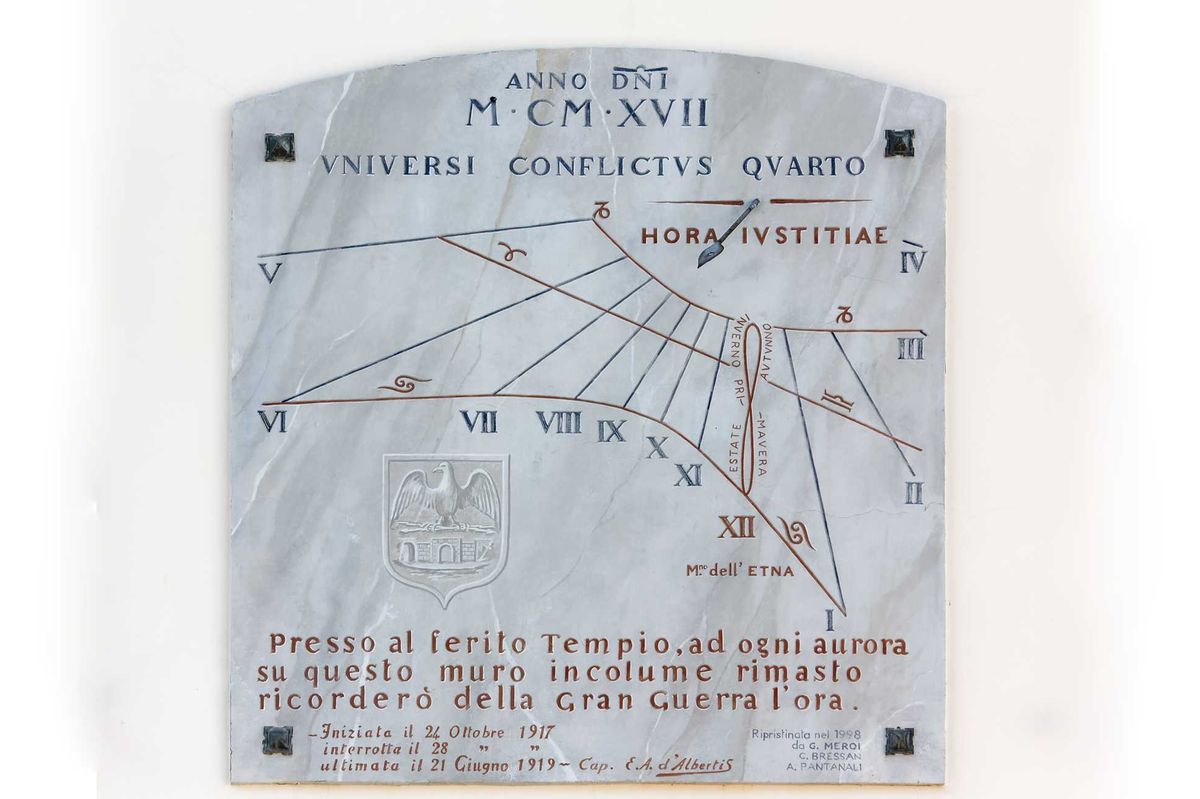

Aquileia, la meridiana delle ore più buie.

Più ombra che luce fu ciò che caratterizzò il periodo in cui fu realizzata la meridiana affissa sulla facciata di un edificio privato nel centro di Aquileia (Udine). L’opera del d’Albertis fu iniziata infatti il 24 ottobre 1917, giorno d’inizio dell’offensiva di Caporetto che porterà alla tragica ritirata oltre il Piave. La sua costruzione fu poi interrotta il 28 ottobre con l’arrivo degli austriaci e sarà portata a termine soltanto alla fine di giugno del 1919. L’orologio solare fu installato a ricordo del bombardamento nemico sull’antichissima città giuliana avvenuto il 13 maggio 1917. All’alba una formazione di idrovolanti dell’aviazione navale (K.u.k Kriegsmarine) si presentò nel cielo di Aquileia dove gli aerei sganciarono alcune bombe che causarono ingenti danni alla Basilica patriarcale, un obiettivo non certo militare come il vicinissimo aeroporto di Cascina Farello. Il fatto, riportato anche nel bollettino di guerra del Comando italiano, suscitò grande sdegno e stimolò il d’Albertis nella realizzazione dell’orologio. L’episodio è ricordato sulla meridiana con queste parole incise nel marmo dove è presente lo stemma della città di Aquileia: «Presso al ferito Tempio, ad ogni aurora su questo muro incolume rimasto ricorderò della Gran Guerra l'ora». Proprio nel cimitero di Aquileia Maria Bergamas sceglierà la salma del Milite Ignoto che dal 1921 riposa nel Vittoriano a Roma.

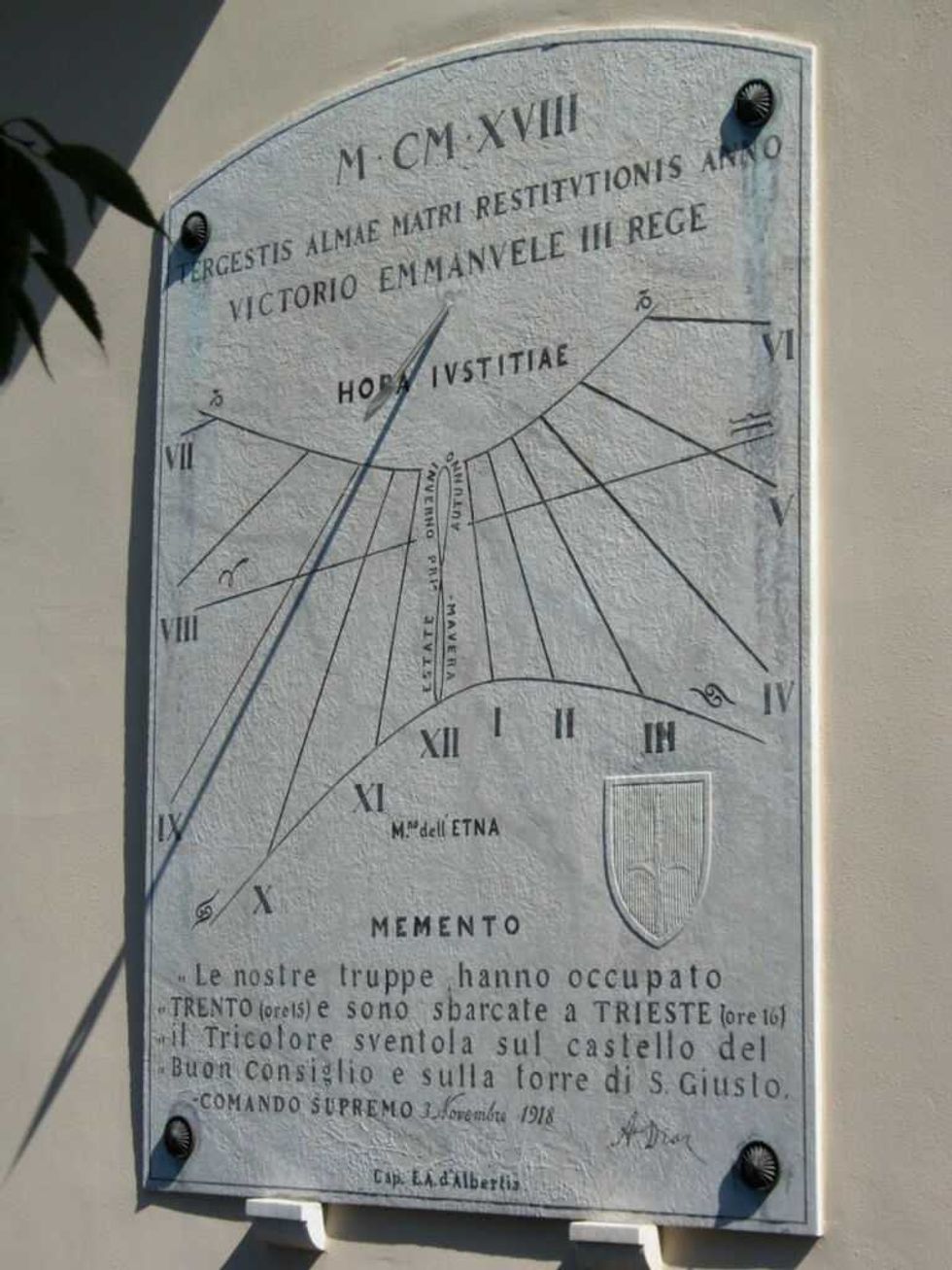

Quando «fu la luce» sulle terre irredente: le meridiane di Trento e Trieste

Due orologi solari pressoché identici furono realizzati dal capitano d’Albertis rispettivamente sopra la porta meridionale del castello del Buonconsiglio di Trento e sul Colle di San Giusto a Trieste. Entrambi celebrano, con il gioco del sole con l’ombra, la vittoria italiana. In particolare fanno riferimento al giorno 3 novembre 1918 quando le truppe italiane fecero il loro ingresso nelle due città fino ad allora parte dell’impero austroungarico. Il giorno stesso a Villa Giusti (Padova) fu firmata la resa austriaca alla presenza del generale italiano Pietro Badoglio, incaricato dal generale Armando Diaz. Le clausole divennero effettive il giorno seguente e da allora il tricolore sostituì l’aquila imperiale sui monumenti delle due città irredente. Entrambe le meridiane recano il medesimo motto inciso nel marmo di Carrara e sfiorato dall’ombra dello gnomone: «Le nostre truppe hanno occupato Trento (ore 15) e sono sbarcate a Trieste (ore 16). Il tricolore sventola sul Castello del Buon Consiglio e sulla Torre di S. Giusto». - Comando Supremo 3 Novembre 1918- A. Diaz. L’orologio-lapide è sormontato da una frase in latino identica per le due città acquisite dall’Italia: MCMXVII Tridenti (Tergeste sulla lapide di san Giusto) almae matri restitutionis anno

Victorio Emmanuele III Rege.

La meridiana dell’Arsenale a Venezia: la luce della vittoria sulla «Porta da Mar»

Nella torre di Levante della porta dell’Arsenale di Venezia, la antica «Porta da Mar» della marina della Serenissima, campeggia una meridiana di D’Albertis realizzata nel 1919 e donata alla città di Venezia dal «nauta ligur», come egli stesso si firmò. Di semplice lettura ed incorniciata in una cima da marinaio scolpita nel marmo, reca un moto patriottico in latino: «Sit Aurea Patriae Quaevis» (che ogni ora sia d’oro alla Patria). Un auspicio in contrasto con i tipici «memento mori» delle meridiane storiche dedicata ad una città che fu tra le più bombardate della Grande Guerra. Per il ruolo strategico di Venezia come base navale, la città lagunare subì la prima incursione già durante il primo giorno di guerra per l’Italia, il 24 maggio 1915. L’ultimo bombardamento avvenne il 23 ottobre 1918 a pochi giorni dall’armistizio, dopo ben 42 attacchi aerei nel periodo bellico. Più di 50 furono le vittime civili e i danni al patrimonio artistico riguardarono anche Piazza San Marco, la chiesa degli Scalzi che perse un affresco del Tiepolo e la scuola Grande di San Marco. Proprio la zona dell’Arsenale, assieme a Santa Marta e alla stazione ferroviaria fu tra le più colpite. La meridiana fu donata alla Regia Marina in occasione del primo anniversario della vittoria il 4 novembre 1919. Sotto l’ombra dello gnomone, vegliata dal leone di San Marco, la meridiana recita: «Italos nunc in libertate coniunctos, victor sacra ensis» (Gli italiani ora uniti nella libertà. Il vincitore consacra la spada). Nel mezzo del quadrante, un monito ai posteri: «Ruit hora, labora». Ossia: «Il tempo corre, datti da fare».