True

2022-01-31

Vanno all'asta 15 immobili all’ora. Chi ci guadagna?

Una ogni quattro minuti, più di trecento al giorno, oltre 126.000 nell’arco di dodici mesi. Sono tante le unità immobiliari oggetto di asta giudiziaria nell’anno appena trascorso. Numeri impressionanti che testimoniano un ritmo martellante quelli relativi alle esecuzioni immobiliari nel 2021, e condivisi con il nostro quotidiano dal Centro studi AstaSy Analytics di NPLs RE_Solutions. Vertiginoso anche il controvalore delle proprietà, pari a 18,74 miliardi di euro, poco meno dell’importo di una normale legge di Bilancio, con offerte minime pari a 14,05 miliardi. Quello delle aste, dunque, è senza dubbio un piatto ricco. Ma chi ci mangia e chi ci perde?

Partiamo da uno sguardo d’insieme sul fenomeno. Le cifre relative al 2021 sono in aumento dell’8,10% rispetto all’anno della pandemia, ma risultano comunque sensibilmente inferiori (-38,4%) rispetto al 2019, quando il numero delle esecuzioni toccò quota 204.632 unità. «Il mondo “giudiziale”, causa Covid, ha totalizzato circa 380 giorni di stop per un mancato recupero di oltre nove miliardi di euro», ha dichiarato a margine della presentazione del «Report aste 2021» Mirko Frigerio, presidente di AstaSy Analytics e vicepresidente di NPLs RE_Solutions. Nel 2020 infatti, ci spiega Frigerio, l’impulso a riaprire le procedure si è verificato a fine giugno, ma le prime aste si sono viste solo a settembre.

Sul piano regionale, dei 126.083 immobili all’asta, il 42,15% si concentra al Nord, il 27,75% al Centro, il 14% al Sud e il 12% nelle Isole. Prima in classifica la Lombardia (23.493 aste, pari al 18,6% del totale), seguita dalla Sicilia (12.547 aste, 9,95%) e dal Lazio (9.638 aste, 7,64%). Colpisce il dato relativo alla concentrazione delle esecuzioni a livello territoriale. Le aste relative a cinque regioni (oltre alle prime tre già citate, Toscana e Veneto) da sole costituiscono il 50% del totale nazionale, mentre 15 province generano il 38% delle aste complessive. Riguardo alla tipologia, meno di una unità immobiliare su due (46,34%) è riconducibile alla categoria residenziale, vale a dire appartamenti, ville e villette, attici e mansarde, cui si somma un ulteriore 9,3% relativo a posti auto e autorimesse. Una su dieci (10,71%), in aumento rispetto al passato, appartiene alla categoria negozi, uffici e locali adibiti a uso commerciale, ai quali si aggiungono il 4,42% di capannoni industriali e il 7,31% di magazzini. Ultima ma non meno importante la quota relativa ai terreni (11,51%) tra i quali, segnala il rapporto, «pezzi importanti nelle zone dei vini d’Italia», come le terre del Brunello di Montalcino e del Nero d’Avola.

criminalità organizzata

Ma è concentrandosi sul valore degli immobili messi in vendita che si inizia a realizzare la gravità della situazione. Quasi nove esecuzioni su dieci (88,96%), pari al 37,39% del valore complessivo di tutti i beni posti in asta nel 2021, riguardano beni il cui valore d’asta proposto è inferiore a 250.000 euro. Verosimilmente, dunque, si tratta di case appartenenti al ceto medio. Cosa ancor più grave, aggiunge il rapporto AstaSy Analytics, «il valore medio base asta degli immobili granulari si è ulteriormente abbassato a 62.471 euro contro il valore medio degli anni passati, il che sta certamente a significare che gli immobili vengono aggiudicati a valori notevolmente inferiori al passato dei reali valori di mercato, creando un’ulteriore perdita di valore e di ricchezza».

Un dato che, tra le righe, suggerisce come nel mondo delle aste giudiziarie il rischio di speculazione si nasconda sempre dietro l’angolo. Tra i casi, apparentemente più innocui, rientra quello delle agenzie immobiliari che acquistano immobili a basso prezzo per ristrutturarli e rivenderli a un prezzo decisamente più alto. Non si tratta di una pratica illegale, ma senza dubbio eticamente discutibile. Ma i pericoli non si fermano qui, tutt’altro. Lo scorso agosto la Commissione Antimafia ha lanciato l’allarme, denunciando «l’ingresso della criminalità organizzata nei mercati finanziari con l’acquisto di crediti deteriorati, condotta che prelude all’acquisizione di asset societari di particolare interesse e, soprattutto, di quelli maggiormente colpiti dalla pandemia». Un’ottica nella quale, proseguono i membri della Commissione, l’usura rischia di rappresentare il «grimaldello delle mafie per entrare nel mondo economico, per immettere capitali “sporchi” nell’economia legale, in un sordido circolo vizioso di riciclaggio e reimpiego, ma anche per arrivare a una sorta di “esproprio” delle imprese coinvolte». Commentando preoccupato le conclusioni dell’organo parlamentare, il presidente della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti ha auspicato la realizzazione di un «database degli acquirenti nelle aste immobiliari e fallimentari». Obiettivo finale, la creazione di una vera e propria «white list degli acquirenti» utile a «prevenire quell’intreccio sempre più inestricabile fra mafie, evasori fiscali, società anonime costituite nei paradisi fiscali, professionisti asserviti, prestanome che in questi anni ha inquinato il mercato delle aste immobiliari». Sempre più spesso la cronaca ci riporta esempi di aste pilotate e ricatti. Qualche mese fa, a novembre, gli inquirenti hanno disposto nel barese 24 arresti nei confronti di un gruppo di malavitosi. L’accusa è quella di aver truccato le esecuzioni per l’aggiudicazione di immobili e terreni. Verso la fine del 2020, l’operazione «Report» con più di cento militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania. Nel mirino, il sistema delle aste gestito dai clan locali, che contemplava aste deserte, minacce agli offerenti e accordi sottobanco, oltre a un meccanismo di rotazione che consentiva alle varie cosche della zona di accaparrarsi a turno una fetta degli affari. «Con la distorsione delle organizzazioni criminali si effettua macelleria sociale», ha dichiarato ad Avvenire il criminologo Giacomo Di Gennaro, «dato che dopo la prima battitura d’asta il prezzo cala del 25% ed è interesse di chi acquista effettuarne altre».

affaristi senza scrupoli

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare, quello relativo agli operatori esteri presenti sul nostro mercato. Spiega Frigerio alla Verità, «delle circa 1.100 società veicolo operanti in Italia in questo settore, almeno un quinto sono straniere». Esiste - aggiungiamo noi - il rischio pericolo concreto che un pezzo importante del patrimonio residenziale e imprenditoriale del nostro Paese, frutto del duro lavoro e dei sacrifici degli italiani, finisca per essere svenduto a qualche affarista senza scrupoli.

«Fenomeno distruttivo per tutti. Paghiamo errori di vent’anni fa»

Dottor Mirko Frigerio, presidente di Astasy Analytics, ci fa capire le origini della situazione attuale delle aste giudiziarie in Italia?

«Occorre tornare agli anni precedenti alla crisi degli anni Duemila, quando si è verificato quello che io chiamo “eccesso di accesso al credito”. In due parole: troppa finanza. Per un Paese che, fino a qualche anno prima assorbiva in media 6-700.000 compravendite l’anno, nel 2006 si è toccato il picco di 845.000 compravendite. Una bolla molto diversa da quella americana, perché da noi le persone più che la casa compravano il mutuo. Questo è stato il grosso errore delle banche: vendere un finanziamento ai propri correntisti anziché educarli dal punto di vista finanziario. C’era perfino un istituto di credito che pubblicizzava in vetrina il “mutuo al 110%”».

Poi però è saltato tutto.

«È successo che le banche hanno smesso di erogare finanziamenti perché non riuscivano a dimostrare alla Bce di essere in grado di gestire i crediti che avevano in pancia, fattore che ha peggiorato la possibilità di finanziarsi da Francoforte. C’è stato un dolorosissimo rimbalzo della bolla che ha fatto crollare i consumi. A partire dal 2012 abbiamo assistito a una vera e propria esplosione delle aste giudiziarie. Pensi che, trascorso un decennio, ancora abbiamo aste attive relative a quel periodo».

Partiamo dalle basi: come si arriva a un’asta giudiziaria?

«Chiariamo subito una cosa. Un immobile finisce all’asta perché qualcuno non ha pagato qualcosa, non perché un cliente è antipatico alla banca. Quest’ultima, per garantire interessi bassi e una garanzia temporale tanto lunga, fino a trent’anni, chiede la garanzia di un’ipoteca, cioè essere informata della vendita del bene. Quindi si parte sempre da un debito contratto da qualcuno, da un bene pignorabile e da un creditore che deve recuperare il dovuto. E non si tratta sempre della banca».

Può spiegare?

«Negli ultimi quattro anni c’è stato un aumento di pignoramenti da parte di soggetti non bancari, come ad esempio i condomini che non riescono più a riscuotere le quote e si trovano costretti a pignorare l’immobile perché altrimenti, per effetto dalla nuova normativa, l’amministratore deve rispondere in solido».

E poi?

«Premetto che, mediamente, una banca impiega dai due ai tre anni prima di pignorare l’immobile. Quindi non c’è nessuna volontà di accanirsi contro il proprio cliente».

Una volta pignorato l’immobile cosa succede?

«Spesso chi si trova nell’incapacità di pagare un debito cade in preda alla vergogna, perché si tratta di un circostanza imbarazzante. Chi non ce la fa a pagare il mutuo non riesce a dirlo nemmeno al coniuge, o ai propri familiari più stretti. Si arriva perfino a mentire a sé stessi, magari attribuendo le colpe alla banca».

Quali strade ci sono per uscire da questo tunnel?

«Molti non sanno che la vendita è possibile anche quando l’immobile è all’asta. Secondo il sistema italiano, a differenza di quello americano, il pignorato resta titolare della proprietà dell’immobile, il quale in qualsiasi momento può trovare un acquirente, recarsi in banca e chiudere il debito. Nel 2019, l’11% degli immobili finito in asta si è concluso a seguito di un accordo stragiudiziale. Una percentuale bassa dal punto di vista assoluto, ma comunque molto più alta rispetto agli anni precedenti».

Cosa ha influito nel maggior ricorso a questo tipo di accordi?

«I servicer, cioè le società esterne che gestiscono i crediti per conto delle banche, hanno capito che occorre parlare con il debitore e trovare un’intesa: facciamo valutare l’immobile da un agente immobiliare, troviamo un acquirente, sospendiamo il debito e chiudiamo la posizione. Da due anni, la Bce ha incentivato le banche a lavorare gli Utp (unlikely to pay, cioè i crediti per i quali risulti improbabile il recupero, ndr), perciò lo scopo è gestire il precontenzioso ed evitare di arrivare all’asta che è distruttiva per tutti. Sia per il debitore, sul piano psicologico, che per il creditore, dal momento che mediamente si recupera il 56% del valore iniziale con costi legali di gestione altissimi, pari al 25% del totale».

Si va verso una gestione più «umana» delle aste?

«Stiamo gestendo la più grande operazione di finanza immobiliare etica: cento case all’asta su tutto il territorio, tutti immobili residenziali con proprietari persone fisiche e creditori banche e condomini, acquistate da una cordata di imprenditori che si impegnano a favorire un accordo tra il debitore e il creditore. Senza intento speculativo».

Continua a leggereRiduci

La crisi ha colpito il ceto medio, costretto a vendite al ribasso. Un mercato da 18 miliardi di euro che fa gola agli speculatori.L’esperto Mirko Frigerio: «Negli anni Duemila le banche hanno esagerato nel dare accesso al credito, così è scoppiata la bolla. E oggi sono nei guai i condomini, che pignorano gli appartamenti di chi non salda le quote».Lo speciale contiene due articoli.Una ogni quattro minuti, più di trecento al giorno, oltre 126.000 nell’arco di dodici mesi. Sono tante le unità immobiliari oggetto di asta giudiziaria nell’anno appena trascorso. Numeri impressionanti che testimoniano un ritmo martellante quelli relativi alle esecuzioni immobiliari nel 2021, e condivisi con il nostro quotidiano dal Centro studi AstaSy Analytics di NPLs RE_Solutions. Vertiginoso anche il controvalore delle proprietà, pari a 18,74 miliardi di euro, poco meno dell’importo di una normale legge di Bilancio, con offerte minime pari a 14,05 miliardi. Quello delle aste, dunque, è senza dubbio un piatto ricco. Ma chi ci mangia e chi ci perde?Partiamo da uno sguardo d’insieme sul fenomeno. Le cifre relative al 2021 sono in aumento dell’8,10% rispetto all’anno della pandemia, ma risultano comunque sensibilmente inferiori (-38,4%) rispetto al 2019, quando il numero delle esecuzioni toccò quota 204.632 unità. «Il mondo “giudiziale”, causa Covid, ha totalizzato circa 380 giorni di stop per un mancato recupero di oltre nove miliardi di euro», ha dichiarato a margine della presentazione del «Report aste 2021» Mirko Frigerio, presidente di AstaSy Analytics e vicepresidente di NPLs RE_Solutions. Nel 2020 infatti, ci spiega Frigerio, l’impulso a riaprire le procedure si è verificato a fine giugno, ma le prime aste si sono viste solo a settembre.Sul piano regionale, dei 126.083 immobili all’asta, il 42,15% si concentra al Nord, il 27,75% al Centro, il 14% al Sud e il 12% nelle Isole. Prima in classifica la Lombardia (23.493 aste, pari al 18,6% del totale), seguita dalla Sicilia (12.547 aste, 9,95%) e dal Lazio (9.638 aste, 7,64%). Colpisce il dato relativo alla concentrazione delle esecuzioni a livello territoriale. Le aste relative a cinque regioni (oltre alle prime tre già citate, Toscana e Veneto) da sole costituiscono il 50% del totale nazionale, mentre 15 province generano il 38% delle aste complessive. Riguardo alla tipologia, meno di una unità immobiliare su due (46,34%) è riconducibile alla categoria residenziale, vale a dire appartamenti, ville e villette, attici e mansarde, cui si somma un ulteriore 9,3% relativo a posti auto e autorimesse. Una su dieci (10,71%), in aumento rispetto al passato, appartiene alla categoria negozi, uffici e locali adibiti a uso commerciale, ai quali si aggiungono il 4,42% di capannoni industriali e il 7,31% di magazzini. Ultima ma non meno importante la quota relativa ai terreni (11,51%) tra i quali, segnala il rapporto, «pezzi importanti nelle zone dei vini d’Italia», come le terre del Brunello di Montalcino e del Nero d’Avola.criminalità organizzataMa è concentrandosi sul valore degli immobili messi in vendita che si inizia a realizzare la gravità della situazione. Quasi nove esecuzioni su dieci (88,96%), pari al 37,39% del valore complessivo di tutti i beni posti in asta nel 2021, riguardano beni il cui valore d’asta proposto è inferiore a 250.000 euro. Verosimilmente, dunque, si tratta di case appartenenti al ceto medio. Cosa ancor più grave, aggiunge il rapporto AstaSy Analytics, «il valore medio base asta degli immobili granulari si è ulteriormente abbassato a 62.471 euro contro il valore medio degli anni passati, il che sta certamente a significare che gli immobili vengono aggiudicati a valori notevolmente inferiori al passato dei reali valori di mercato, creando un’ulteriore perdita di valore e di ricchezza».Un dato che, tra le righe, suggerisce come nel mondo delle aste giudiziarie il rischio di speculazione si nasconda sempre dietro l’angolo. Tra i casi, apparentemente più innocui, rientra quello delle agenzie immobiliari che acquistano immobili a basso prezzo per ristrutturarli e rivenderli a un prezzo decisamente più alto. Non si tratta di una pratica illegale, ma senza dubbio eticamente discutibile. Ma i pericoli non si fermano qui, tutt’altro. Lo scorso agosto la Commissione Antimafia ha lanciato l’allarme, denunciando «l’ingresso della criminalità organizzata nei mercati finanziari con l’acquisto di crediti deteriorati, condotta che prelude all’acquisizione di asset societari di particolare interesse e, soprattutto, di quelli maggiormente colpiti dalla pandemia». Un’ottica nella quale, proseguono i membri della Commissione, l’usura rischia di rappresentare il «grimaldello delle mafie per entrare nel mondo economico, per immettere capitali “sporchi” nell’economia legale, in un sordido circolo vizioso di riciclaggio e reimpiego, ma anche per arrivare a una sorta di “esproprio” delle imprese coinvolte». Commentando preoccupato le conclusioni dell’organo parlamentare, il presidente della Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti ha auspicato la realizzazione di un «database degli acquirenti nelle aste immobiliari e fallimentari». Obiettivo finale, la creazione di una vera e propria «white list degli acquirenti» utile a «prevenire quell’intreccio sempre più inestricabile fra mafie, evasori fiscali, società anonime costituite nei paradisi fiscali, professionisti asserviti, prestanome che in questi anni ha inquinato il mercato delle aste immobiliari». Sempre più spesso la cronaca ci riporta esempi di aste pilotate e ricatti. Qualche mese fa, a novembre, gli inquirenti hanno disposto nel barese 24 arresti nei confronti di un gruppo di malavitosi. L’accusa è quella di aver truccato le esecuzioni per l’aggiudicazione di immobili e terreni. Verso la fine del 2020, l’operazione «Report» con più di cento militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania. Nel mirino, il sistema delle aste gestito dai clan locali, che contemplava aste deserte, minacce agli offerenti e accordi sottobanco, oltre a un meccanismo di rotazione che consentiva alle varie cosche della zona di accaparrarsi a turno una fetta degli affari. «Con la distorsione delle organizzazioni criminali si effettua macelleria sociale», ha dichiarato ad Avvenire il criminologo Giacomo Di Gennaro, «dato che dopo la prima battitura d’asta il prezzo cala del 25% ed è interesse di chi acquista effettuarne altre».affaristi senza scrupoliC’è poi un altro aspetto da non sottovalutare, quello relativo agli operatori esteri presenti sul nostro mercato. Spiega Frigerio alla Verità, «delle circa 1.100 società veicolo operanti in Italia in questo settore, almeno un quinto sono straniere». Esiste - aggiungiamo noi - il rischio pericolo concreto che un pezzo importante del patrimonio residenziale e imprenditoriale del nostro Paese, frutto del duro lavoro e dei sacrifici degli italiani, finisca per essere svenduto a qualche affarista senza scrupoli.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/vanno-allasta-15-immobili-allora-chi-ci-guadagna-2656514286.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="fenomeno-distruttivo-per-tutti-paghiamo-errori-di-ventanni-fa" data-post-id="2656514286" data-published-at="1643582840" data-use-pagination="False"> «Fenomeno distruttivo per tutti. Paghiamo errori di vent’anni fa» Dottor Mirko Frigerio, presidente di Astasy Analytics, ci fa capire le origini della situazione attuale delle aste giudiziarie in Italia? «Occorre tornare agli anni precedenti alla crisi degli anni Duemila, quando si è verificato quello che io chiamo “eccesso di accesso al credito”. In due parole: troppa finanza. Per un Paese che, fino a qualche anno prima assorbiva in media 6-700.000 compravendite l’anno, nel 2006 si è toccato il picco di 845.000 compravendite. Una bolla molto diversa da quella americana, perché da noi le persone più che la casa compravano il mutuo. Questo è stato il grosso errore delle banche: vendere un finanziamento ai propri correntisti anziché educarli dal punto di vista finanziario. C’era perfino un istituto di credito che pubblicizzava in vetrina il “mutuo al 110%”». Poi però è saltato tutto. «È successo che le banche hanno smesso di erogare finanziamenti perché non riuscivano a dimostrare alla Bce di essere in grado di gestire i crediti che avevano in pancia, fattore che ha peggiorato la possibilità di finanziarsi da Francoforte. C’è stato un dolorosissimo rimbalzo della bolla che ha fatto crollare i consumi. A partire dal 2012 abbiamo assistito a una vera e propria esplosione delle aste giudiziarie. Pensi che, trascorso un decennio, ancora abbiamo aste attive relative a quel periodo». Partiamo dalle basi: come si arriva a un’asta giudiziaria? «Chiariamo subito una cosa. Un immobile finisce all’asta perché qualcuno non ha pagato qualcosa, non perché un cliente è antipatico alla banca. Quest’ultima, per garantire interessi bassi e una garanzia temporale tanto lunga, fino a trent’anni, chiede la garanzia di un’ipoteca, cioè essere informata della vendita del bene. Quindi si parte sempre da un debito contratto da qualcuno, da un bene pignorabile e da un creditore che deve recuperare il dovuto. E non si tratta sempre della banca». Può spiegare? «Negli ultimi quattro anni c’è stato un aumento di pignoramenti da parte di soggetti non bancari, come ad esempio i condomini che non riescono più a riscuotere le quote e si trovano costretti a pignorare l’immobile perché altrimenti, per effetto dalla nuova normativa, l’amministratore deve rispondere in solido». E poi? «Premetto che, mediamente, una banca impiega dai due ai tre anni prima di pignorare l’immobile. Quindi non c’è nessuna volontà di accanirsi contro il proprio cliente». Una volta pignorato l’immobile cosa succede? «Spesso chi si trova nell’incapacità di pagare un debito cade in preda alla vergogna, perché si tratta di un circostanza imbarazzante. Chi non ce la fa a pagare il mutuo non riesce a dirlo nemmeno al coniuge, o ai propri familiari più stretti. Si arriva perfino a mentire a sé stessi, magari attribuendo le colpe alla banca». Quali strade ci sono per uscire da questo tunnel? «Molti non sanno che la vendita è possibile anche quando l’immobile è all’asta. Secondo il sistema italiano, a differenza di quello americano, il pignorato resta titolare della proprietà dell’immobile, il quale in qualsiasi momento può trovare un acquirente, recarsi in banca e chiudere il debito. Nel 2019, l’11% degli immobili finito in asta si è concluso a seguito di un accordo stragiudiziale. Una percentuale bassa dal punto di vista assoluto, ma comunque molto più alta rispetto agli anni precedenti». Cosa ha influito nel maggior ricorso a questo tipo di accordi? «I servicer, cioè le società esterne che gestiscono i crediti per conto delle banche, hanno capito che occorre parlare con il debitore e trovare un’intesa: facciamo valutare l’immobile da un agente immobiliare, troviamo un acquirente, sospendiamo il debito e chiudiamo la posizione. Da due anni, la Bce ha incentivato le banche a lavorare gli Utp (unlikely to pay, cioè i crediti per i quali risulti improbabile il recupero, ndr), perciò lo scopo è gestire il precontenzioso ed evitare di arrivare all’asta che è distruttiva per tutti. Sia per il debitore, sul piano psicologico, che per il creditore, dal momento che mediamente si recupera il 56% del valore iniziale con costi legali di gestione altissimi, pari al 25% del totale». Si va verso una gestione più «umana» delle aste? «Stiamo gestendo la più grande operazione di finanza immobiliare etica: cento case all’asta su tutto il territorio, tutti immobili residenziali con proprietari persone fisiche e creditori banche e condomini, acquistate da una cordata di imprenditori che si impegnano a favorire un accordo tra il debitore e il creditore. Senza intento speculativo».

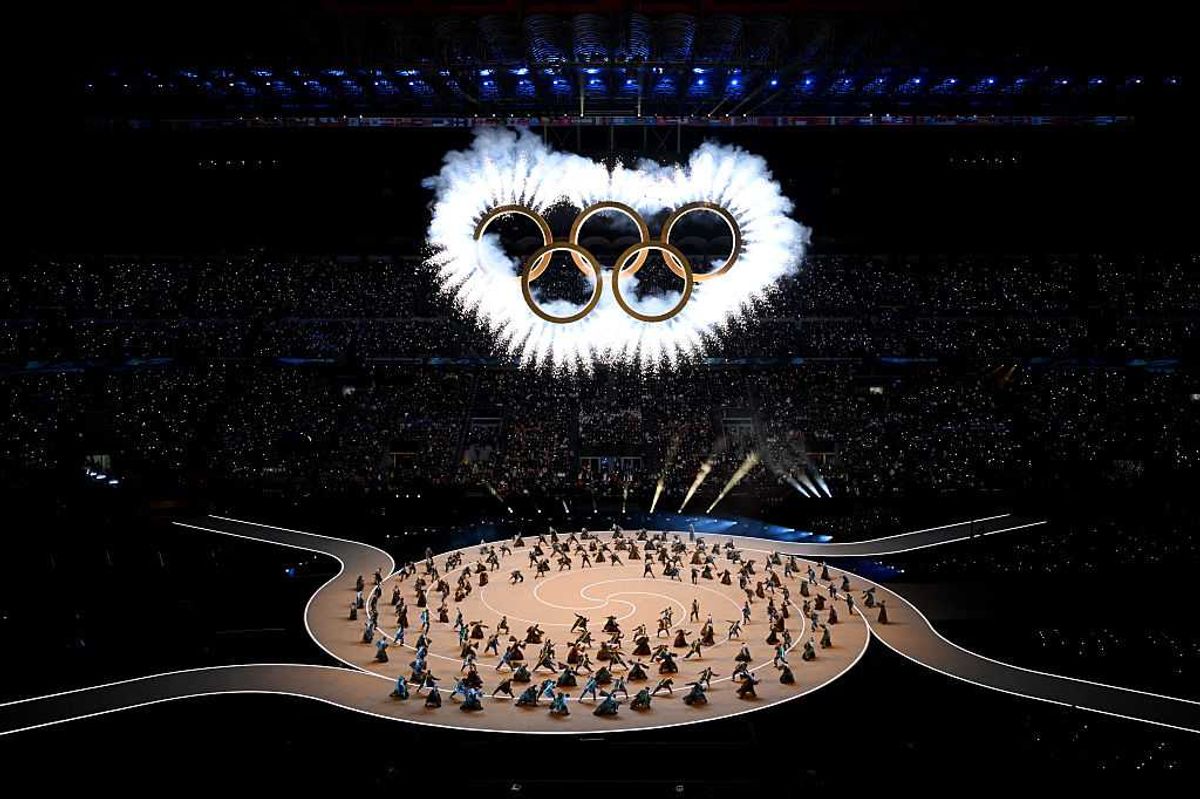

Una vista generale mentre gli anelli olimpici si uniscono per uno spettacolo pirotecnico durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro (Getty Images)

Davanti a 67.000 spettatori, la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 celebra l’arte, la musica e la creatività italiana. Dall’omaggio a Raffaella Carrà e Modugno ai cinque cerchi olimpici che brillano in cielo, uno spettacolo che unisce città e montagne sotto il filo conduttore dell’armonia.

San Siro si trasforma in un teatro a cielo aperto e Milano accende ufficialmente la fiamma delle Olimpiadi invernali 2026. Davanti a 67.000 spettatori, record assoluto per un’edizione invernale, la cerimonia di apertura sceglie il linguaggio del racconto e delle immagini per presentare al mondo i Giochi «diffusi» tra città e montagne, con un filo conduttore dichiarato: l’armonia. Il cuore scenico è un grande cerchio, omaggio alla storia urbana di Milano, da cui partono traiettorie ideali verso le altre sedi dei Giochi. Un modo per raccontare, senza parole, l’idea di un’Olimpiade che unisce luoghi diversi sotto un’unica narrazione.

Lo stadio è pieno fin dal tardo pomeriggio, colorato dalle bandiere di decine di Paesi e da un pubblico arrivato da ogni parte del mondo. L’attesa è scandita dal pre show tra musica e intrattenimento, poi il messaggio del segretario generale dell’Onu António Guterres richiama il valore universale dei Giochi come spazio di incontro e unità. Fuori, a distanza di sicurezza, si muove anche una protesta annunciata: un corteo di qualche centinaio di manifestanti attraversa il quartiere San Siro senza incidenti, mentre dentro lo stadio la scena è tutta per lo spettacolo.

Come anticipato nel pomeriggio dalla Verità, il prologo istituzionale è affidato a un filmato che sorprende il pubblico: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva idealmente a San Siro a bordo di un tram, seduto tra cittadini comuni, orchestrali e atleti con gli sci. Il mezzo percorre una Milano notturna e simbolica, fino al capolinea dello stadio. Solo alla fine si scopre il conducente speciale: Valentino Rossi, in divisa da tranviere. Un ingresso sobrio e ironico, prima che il Capo dello Stato prenda posto in tribuna accanto alla presidente del Cio Kirsty Coventry.

Alle 20 in punto si alza il sipario. La cerimonia si apre con la danza: Claudio Coviello e Antonella Albano, ballerini della Scala, portano in scena Amore e Psiche, passione e razionalità che si cercano e si rincorrono sul prato di San Siro. È il primo tassello di una narrazione che intreccia arte, musica e identità italiana. A guidare idealmente il racconto è Matilda De Angelis, che entra con la bacchetta da direttrice d’orchestra mentre attorno a lei sfilano i volti dei grandi compositori della tradizione. Poco dopo, il prato si riempie di colori per l’omaggio alla creatività italiana e a una delle sue icone popolari: Raffaella Carrà, evocata tra figuranti e costumi sgargianti. La parte musicale alterna registri e generazioni. Mariah Carey, in abito chiaro, sceglie di omaggiare l’Italia cantando in italiano Nel blu dipinto di blu, trasformando San Siro in un grande coro. Subito dopo, lo stadio si tinge di tricolore per il tributo a Giorgio Armani, con Vittoria Ceretti che porta in scena la bandiera italiana, consegnata poi ai corazzieri. È Laura Pausini a dare voce all’inno nazionale, mentre il tricolore viene issato e lo stadio si ferma per qualche istante in un silenzio carico di attesa. C’è spazio anche per la parola, con Pierfrancesco Favino che presta la voce ai versi dell’Infinito di Leopardi, prima che la scena si apra ai simboli olimpici: i cinque cerchi si avvicinano nel cielo di San Siro e si accendono tra i fuochi d’artificio, suggellando visivamente l’inizio dei Giochi.

A quel punto tocca agli atleti. La sfilata delle delegazioni si apre, come da tradizione, con la Grecia e scorre tra gli applausi, in ordine alfabetico, fino ad arrivare all’Italia, attesa per ultima. Gli azzurri sono 146 in totale, distribuiti tra Milano, Cortina, Predazzo e Livigno, con Arianna Fontana e Federico Pellegrino a guidare il gruppo presente a San Siro.

La giornata olimpica era iniziata già molte ore prima, tra diplomazia e passerelle istituzionali: la visita del vicepresidente americano J.D. Vance in città, il ricevimento a Palazzo Reale con capi di Stato e di governo, la parata di ospiti illustri. Ma è qui, dentro lo stadio, che Milano e Cortina consegnano al mondo il loro biglietto da visita. I Giochi sono cominciati e l’Italia prova a presentarli così, con uno spettacolo che mescola arte, simboli e identità, affidando all’«armonia» il compito di tenere insieme sport, città e montagne.

Continua a leggereRiduci

Se il disegno di legge verrà approvato, sarà la prima volta che lo Statuto dei lavoratori includerà una disposizione specifica sul congedo per l’eutanasia. Della serie, mi prendo un giorno per assistere una persona che vuol farla finita, la mattina mi metto a disposizione per la pratica ferale e il pomeriggio faccio shopping o vado al mare.

Il ministero del Lavoro, guidato da Yolanda Díaz, intende elaborare questa legge come un decreto legge reale, che entrerebbe in vigore immediatamente dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri. L’accordo prevede anche 15 giorni di congedo per l’assistenza a coniugi, partner o familiari stretti in cure palliative, unico provvedimento sensato. La misura, presa d’intesa con i sindacati, è stata approvata senza l’accordo con le associazioni imprenditoriali, furibonde perché in questo modo, trattandosi di congedi retribuiti, si scarica sulle imprese il costo dei lavoratori assenti che dovrebbe essere sostenuto dal governo. Il Pp ha già annunciato che voterà contro la proposta. Nel frattempo, l’Autorità indipendente per la responsabilità fiscale (AIReF) ha rilevato una mancanza di controllo in Spagna sulla spesa per congedi per malattia, che è aumentata del 60% dal 2017 raggiungendo i 16,5 miliardi di euro nel 2024. L’astensione dal lavoro per motivi di salute è diventata la seconda voce più grande del sistema di sicurezza sociale, seconda solo alle pensioni ed è dovuto in gran parte all’aumento delle patologie legate alla salute mentale, cresciute vertiginosamente a partire dalla pandemia e che stanno diventando più durature. I disturbi mentali hanno la durata media più lunga, passando da 67 giorni nel 2017 a 98,5 giorni nel 2024. Clamorosamente, in Spagna il monitoraggio dei congedi per malattia da parte della Previdenza sociale per i lavoratori parte solo dopo i 365 giorni.

E se il premier Pedro Sánchez sottolinea la «occupazione di qualità» promossa in Spagna, sostenendo che «per la prima volta sta emergendo un’economia produttiva e sana», la Ceoe, Confederazione spagnola delle organizzazioni dei datori di lavoro segnala: «La Spagna continua a essere il Paese con il tasso di disoccupazione più alto nell’Ocse e conta oltre mezzo milione di persone in situazioni di disponibilità limitata o con richieste di lavoro specifiche, il che riflette fenomeni strutturali che restano irrisolti […] Le piccole imprese continuano a essere le più colpite dall’aumento dei costi del lavoro, dell’energia, delle tasse e dei finanziamenti, nonché da un quadro normativo instabile».

Non va meglio per Sánchez nemmeno quando attacca Musk. Al vertice mondiale dei governi a Dubai ha annunciato che vieterà l’accesso ai social media ai minori di 16 anni e adotterà altre misure per aumentare il controllo sulle piattaforme digitali, come quelle dell’imprenditore sudafricano.

Sul suo profilo X, Musk non perdeva tempo: «Sánchez lo scorretto è un tiranno e un traditore del popolo di Spagna». Ma al di là degli scontri sui social, ancora una volta il premier parla e promette ma non fa. Il Regolamento europeo sui servizi digitali, che avrebbe dovuto essere in vigore in Spagna da febbraio 2024, rimane bloccato al Congresso. Un ritardo di due anni. La Cnmc, Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza non è ancora in grado di «monitorare il rispetto degli obblighi imposti ai fornitori di servizi mediatici statali che offrono notizie e contenuti di attualità». Ha le mani legate anche sul monitoraggio delle piattaforme digitali.

Brutte notizie anche dal Lussemburgo, dove i giudici non mettono fine alle rivendicazioni del movimento di indipendenza catalana. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) ha annullato il procedimento con cui il Tribunale dell’Unione europea il 5 luglio 2023 aveva revocato l’immunità al leader di Junts, Carles Puigdemont, e agli ex ministri del governo della Comunità autonoma di Catalogna, Toni Comín e Clara Ponsatí, tutti residenti a Waterloo (Belgio).

La motivazione della decisione è che il relatore nominato per le richieste di sospensione dell’immunità «potrebbe essere percepito come non imparziale». Si trattava di Angel Dzhambazki, europarlamentare bulgaro dei conservatori europei (Ecr), lo stesso gruppo di cui fa parte il partito spagnolo Vox, promotore delle azioni legali contro Puigdemont, Comín e Ponsatí in seguito al referendum illegale del 1° ottobre 2017. I tre erano stati poi eletti al Parlamento europeo nel 2019, e la Corte suprema spagnola aveva chiesto all’Europarlamento di revocare la loro immunità. Revoca votata a marzo 2021, ma ora quella decisione e la sentenza del 2023 sono state annullate.

Continua a leggereRiduci

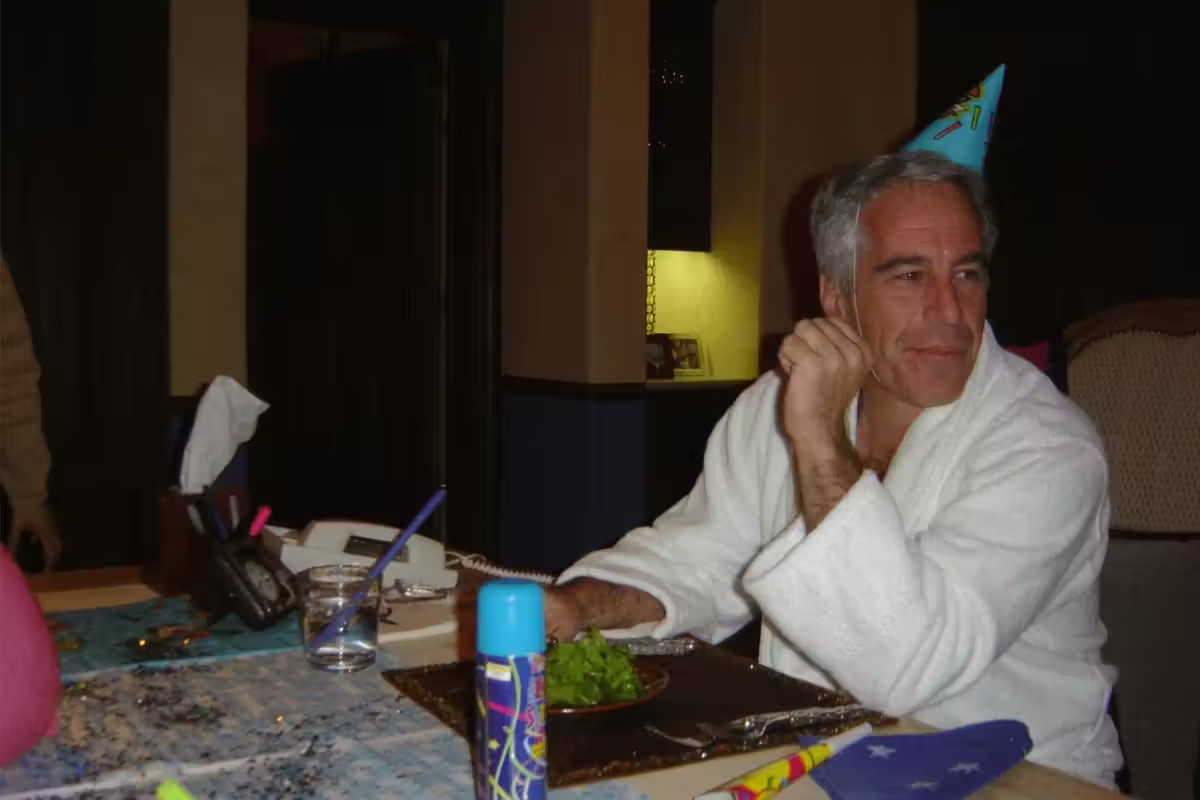

Jeffrey Epstein (Ansa)

Dalle carte, consultabili online sul sito del Doj, emerge che due ragazze straniere sarebbero morte per strangolamento dopo sesso estremo nel ranch del predatore sessuale in New Messico, per poi essere sepolte su suo ordine nei dintorni della tenuta. In una email, inviata il 21 novembre 2019 da una persona che afferma di aver lavorato per Epstein a un uomo di nome Eddy Aragon, ci sono diversi link che mostrerebbero il defunto pedofilo filmato durante performances sessuali con ragazze minorenni e la confessione di un tentato omicidio di una delle ragazze. Nel testo il mittente scrive che due ragazze sono state sepolte su ordine di Epstein e «Madam G», verosimilmente la complice del faccendiere, Ghislaine Maxwell, tuttora reclusa in un carcere di massima sicurezza in Texas, nella vasta proprietà in New Mexico già nota come parco giochi privato del faccendiere per abusi sessuali e traffico di minori.

«Edward, questa vicenda è delicata, quindi sarà la prima e ultima mail, a seconda della tua discrezione. Puoi scegliere se tenerla o buttarla via, ma questo materiale viene da una persona che è stata lì e ha visto tutto, come ex membro dello staff dello Zorro Ranch. Il materiale che ti allego è stato preso dalla casa di Jeffrey Epstein come mia assicurazione in caso di eventuali contenziosi tra me e lui. Non mi fare domande», chiosa in stampatello l’uomo. «Le cose più terribili su Jeffrey Epstein devono ancora essere scritte. Sapevi che da qualche parte nelle colline fuori dallo Zorro, due ragazze straniere sono state sepolte per ordine di Jeffrey e Madam G? Entrambe sono morte per strangolamento durante sesso violento e fetish», scrive l’uomo. L’email è stata inoltrata all’Fbi tre mesi dopo il decesso di Epstein, ufficialmente morto suicida mentre era detenuto al Metropolitan Correctional Center di New York City.

Il finanziere pedofilo intendeva lasciare il suo Zorro Ranch, acquistato nel 1993 dall’ex governatore democratico del New Mexico Bruce King, alla sua ragazza bielorussa Karyna Shuliak. La tenuta di 13 miglia quadrate in mezzo al deserto vicino a Santa Fe includeva una residenza di circa 2.500 metri quadri. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, Epstein usava lo Zorro Ranch per i suoi appuntamenti segreti, dato che gli ospiti potevano andare e venire più discretamente rispetto a quanto potessero fare a Little St James, l’isola caraibica privata di Epstein al largo di St Thomas. Uno degli ospiti più importanti nel ranch degli orrori è, come noto, il principe Andrew d’Inghilterra, duca di York, insieme con sua moglie Sarah Ferguson.

Continuano nel frattempo le reazioni a catena dopo la pubblicazione dei file. Ed è ancora un quotidiano inglese, il Times, a riferire che la poltrona del primo ministro inglese Keir Starmer sarebbe in bilico dopo le rivelazioni sul caso dell’ex ambasciatore Peter Mandelson. Secondo quanto appreso, il premier ha deciso di confermare la sua nomina a rappresentante diplomatico del Regno Unito negli Stati Uniti, avvenuta ad aprile del 2025, nonostante i rapporti tra Mandelson ed Epstein fossero ampiamente noti a Downing Street. Un rapporto del Cabinet Office aveva infatti evidenziato, già prima della nomina, quale fosse la natura delle relazioni tra i due, facendo riferimento a un dossier confidenziale di JP Morgan che diceva che i due uomini avevano rapporti «particolarmente stretti». L’Ufficio del Gabinetto aveva presentato il dossier a Starmer, ma il primo ministro decise di credere «sulla parola» alle rassicurazioni di Mandelson. I funzionari coinvolti nel processo di controllo hanno detto di aver trovato l’approccio di Starmer «sconcertante». «Le informazioni ora disponibili rendono chiaro che le risposte che ha dato Mandelson erano bugie», si è difeso il premier britannico. «Mi ha descritto Epstein come qualcuno che conosceva a malapena. Tale inganno non è compatibile con il servizio pubblico», ha dichiarato il primo ministro inglese. La vicenda però ha aperto un dibattito sulla sua affidabilità: la decisione di credere alle smentite dell’ambasciatore anziché ai documentati dossier su di lui è una scelta che l’opposizione conservatrice e parte del Partito laburista ritengono incompatibile con il ruolo di capo del governo, ma il premier ha chiarito che non intende dimettersi. Il filone rischia comunque di mantenere alta la pressione politica su Downing Street ancora per molto.

Non poteva mancare il tormentone sulle spie venute dal freddo mandate da Vladimir Putin. Questa, perlomeno, è la versione del premier polacco Donald Tusk, secondo il quale il defunto faccendiere pedofilo statunitense avrebbe collaborato con il Cremlino per raccogliere materiale compromettente sulle élite occidentali, usando la trappola della seduzione, la cosiddetta «esca dolce». »La stampa globale ruota intorno al sospetto che questo scandalo di pedofilia senza precedenti sia stato co-organizzato dai servizi segreti russi», ha concluso Donald Tusk e così le autorità polacche hanno aperto un’inchiesta, proprio mentre dall’altra parte dell’emisfero, in America, sono usciti alcuni file che mostrano con chiarezza che Epstein stava lavorando per rovesciare il presidente russo. «Dovremo andare presto in Russia», scriveva infatti Boris Nicolic, consulente e socio di Bill Gates alla Bill and Melinda Gates Foundation, a Epstein, «per incontrare Ilja Ponomarev (imprenditore e ex deputato della Duma, ndr) e la sua ragazza Alyona, che sono i principali organizzatori della rivolta contro Putin. Ho paura per quanto può succedergli», continuava Nicolic, «qualche idea per aiutarlo? Non con Davos», suggerisce l’uomo di Bill Gates a Epstein. «È impossibile studiare i materiali relativi al caso Epstein senza provare nausea», ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, paragonando la lettura dei documenti alla visione di film thriller e polizieschi. «Ma tutto ha un limite morale».

I magistrati turchi stanno intanto passando al setaccio decine di migliaia di documenti emersi dai file del finanziere pedofilo, con l’obiettivo di ricostruire un traffico di minori dalla Turchia. A rendere drammatico il quadro ci sono i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di statistica turco Tuik), secondo cui tra il 2008 e il 2016 si sono perse le tracce di 104,531 minori. «Bisogna capire se sono stati contattati politici, funzionari o rappresentanti delle istituzioni. Bisogna risalire agli orfanotrofi e centri di accoglienza», ha dichiarato Dogan Bekin, parlamentare del partito conservatore Refah.

Continua a leggereRiduci

«Salvador» (Netflix)

Otto episodi su Netflix per raccontare un padre e una figlia: lui ex medico, lei coinvolta in un gruppo neonazista. La serie spagnola evita la retorica e indaga fragilità, responsabilità e bisogno di appartenenza con uno sguardo sobrio.

Otto episodi, disponibili, in un'unica soluzione, su Netflix, a partire da venerdì 6 febbraio. Salvador non è lunga, né promette (per ora) di proseguire oltre questa prima stagione. Eppure, è capace, in uno spazio breve e curato, di raffigurare un quadro complesso: quello di una genitorialità in crisi, di figli incapaci di trovare un'identità rappresentativa, del disperato bisogno di appartenere a qualcosa, a qualcuno.

Salvador, serie tv di origine spagnola, muove dal caso particolare di un padre, un ex medico demansionato, costretto - nonostante gli studi e il curriculum - a guidare le ambulanze. Salvador Aguirre ha un passato complicato, fatto di dipendenze che, piano piano, gli hanno eroso la vita. Ha una figlia, Milena, e con lei un rapporto travagliato. Un rapporto che, come il passato di Salvador, non è, però, al vaglio della serie.

Lo show, come già Adolescence, non sembra andare a ritroso, ma guardare avanti, muovendosi tra strade già battute, già note.

Salvador è la storia di un padre che, in una notte di lavoro, senza nessuna avvisaglia precedente, scopre la figlia essere parte di un gruppo di disadattati, violenti e pericolosi. Decisi, soprattutto, a rivendicare l'esatto opposto di quel che lui, per una vita intera, ha cercato di insegnarle. Milena si è unita ad una frangia di estrema destra, razzista e omofoba, una frangia all'interno della quale si nascondono anche svariati Incel. Odiano gli stranieri, i gay e le donne. Sono neonazisti. Fuor di retorica, però, perché quello che la serie vuole fare è provare ad indagare le ragioni che possano preludere ad una tale scelta.

Salvador cerca di scavare oltre la superficie, andando a fondo delle insicurezze, dei bisogni degli adolescenti. Chiedendosi quali e quante responsabilità abbiano i genitori, quante e quali la società nella quale cresciamo. Il risultato non è perfetto, ma convincente. Gli otto episodi della serie televisiva spagnola sono scorrevoli e ben costruiti, pensati per poter essere visti senza pruriti e ritrosie. Non c'è politica, non c'è grande giudizio. Solo la ricostruzione, piuttosto fedele e dettagliata, di uno spaccato che dimora vicino a tutti noi.

Continua a leggereRiduci