True

2023-11-10

Novembre 1953: la rivolta di Trieste

True

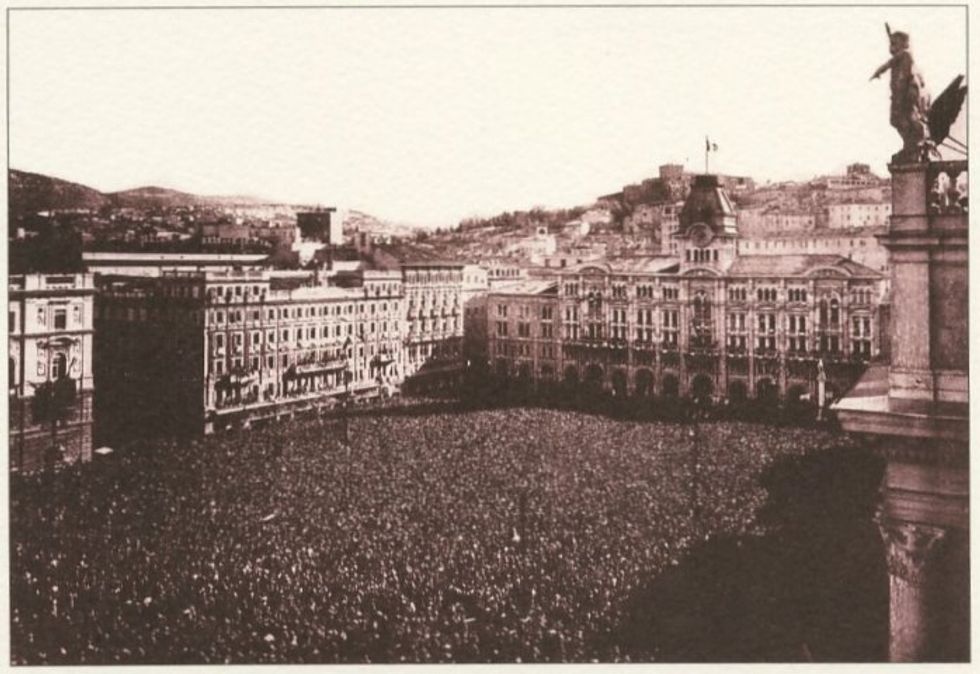

Barricate nel centro di Trieste nel novembre 1953 (Getty Images)

Dal giugno 1945 la città di Trieste e il territorio circostante erano stati divisi in due zone di influenza, secondo gli accordi del 1947. La zona A, che comprendeva la città e il porto, nelle mani degli Angloamericani, la zona B controllata dagli jugoslavi del maresciallo Josif Broz «Tito». L’amministrazione, pensata come provvisoria al termine della guerra, fu nei primi anni Cinquanta uno dei punti più caldi della nascente Guerra fredda. La città sul confine delle due culture italiana e slava e culla dell’irredentismo durante la Grande guerra, si trovò nuovamente contesa nell’immediato dopoguerra. Trieste divenne il fulcro geopolitico dello scontro fra passato e futuro della città giuliana e tra i due blocchi mondiali contrapposti. Gli attori della contesa erano molteplici: tra gli italiani stessi, divisi tra i sostenitori del ritorno di Trieste e del territorio circostante all’Italia e gli «indipendentisti» che sognavano una città extraterritoriale; tra gli slavi residenti nell’enclave nata dai trattati di pace che spingevano per un’annessione completa alla Jugoslavia e il governo di Belgrado, che spingeva per il controllo totale del «Territorio Libero di Trieste» (TLT) per la valenza strategica del porto sull’Adriatico. I partiti italiani erano a loro volta divisi: l’Msi per un ritorno senza condizioni all’Italia, la Democrazia Cristiana dipendente dalle decisioni degli Alleati e i comunisti divisi tra un appoggio alle rivendicazioni titine e le istanze indipendentiste. Ad aggravare il quadro, durante l’anno 1953, contribuì la forte instabilità politica italiana alla fine dell’era De Gasperi (che morì proprio durante l’anno). Le elezioni avevano premiato soprattutto il Movimento Sociale Italiano allora retto da Augusto De Marsanich (di origini dalmate) e penalizzato la Dc, che perse oltre il 10% dei consensi anche per l’effetto della legge elettorale, nota anche come «legge truffa». A livello internazionale erano cambiati gli equilibri rispetto alla fine della Seconda guerra mondiale. In particolar modo era mutato il ruolo della Jugoslavia titina all’interno dei paesi della Cortina di Ferro, a causa della rottura tra Belgrado e Mosca del 1948. La morte di Stalin avvenuta proprio nel 1953 aveva spinto gli Angloamericani e la Nato ad un avvicinamento diplomatico con Tito, fatto che preoccupava il governo italiano da poco guidato dal democristiano Giuseppe Pella. La tensione tra Italia e Jugoslavia salì vertiginosamente durante l’estate 1953 e portò ad una serie di provocazioni tra Pella e Tito, accompagnate da reciproci incidenti tra militari lungo la linea di confine italo-jugoslava, fino a pochi anni prima territorio italiano. Pella, da molti considerato in premier debole, reagì risolutamente alle provocazioni del leader comunista jugoslavo, arrivando ad ammassare reparti dell’Esercito lungo la frontiera giuliana e friulana (tre compagnie di alpini nel Tarvisiano, una compagnia da Udine a Cividale, gruppi meccanizzati a Monfalcone), fatto che allarmò non poco gli Alleati e al quale Tito rispose con le stesse armi (ammassamento di truppe in Istria e un grande raduno di ex partigiani). In quei giorni, pareva che la guerra tra Italia e Jugoslavia fosse solo questione di ore e i rumori dei blindati si potevano udire distintamente ai confini del TLT.

La zona libera e Trieste erano di fatto una polveriera, una sorta di «striscia di Gaza» dell’alto Adriatico stretta tra radicato irredentismo italiano, sentimenti indipendentisti e mire espansionistiche slave. Come divisa era la popolazione, così le forze dell’ordine del Governo militare alleato (GMA). La Polizia Civile era infatti composta per un terzo da ex militari italiani (soprattutto Carabinieri), per un altro terzo da Italiani e Sloveni di sentimenti indipendentisti e per il restante terzo da Sloveni comunisti e filotitini. In città la maggioranza era filoitaliana, ma gli eventi postbellici crearono una naturale alleanza tra i sostenitori sloveni del maresciallo Tito e gli indipendentisti italiani, costituiti in buona parte da comunisti. Questa miscela esplosiva fu alimentata dalla paralisi diplomatica internazionale e dalla poca risolutezza alleata nel superare gli accordi del 1947, scontentando sia il governo italiano che gli jugoslavi che avevano mire sulla zona A. Nei giorni precedenti la sollevazione, diversi furono gli episodi di provocazione e minaccia da entrambe le parti. I filojugoslavi organizzarono gruppi di provocatori che di notte prendevano di mira le case di italiani con insulti e sassaiole. Dall’altra parte la propaganda filoitaliana si fece sentire per l’effetto di infiltrati attraverso la frontiera della zona A, dalle origini disparate. Tra gli altri, si parlò anche di gruppi paramilitari pronti ad intervenire a Trieste dalla vicina Udine. In questa situazione di incertezza e grave tensione interetnica, le notizie dall’estero e i giornali di tutti gli orientamenti fecero intendere che la merce di scambio tra gli Alleati e Tito fosse proprio Trieste con il territorio della zona A. Anche la debolezza del GMA presieduto da Lord Winterton fece impennare la tensione, anche per l’ordine di evacuazione delle famiglie dei militari angloamericani diramato in quei giorni dal comando militare del TLT.

Il calendario inoltre non aiutò a placare gli animi. Il 3 novembre si festeggiava il patrono della città, San Giusto, che coincideva con la data dell’ingresso dei Bersaglieri e il giorno seguente, il 4 novembre, si sarebbe celebrata la vittoria nella Grande guerra. Con una visione miope, appoggiata anche da Londra, Winterton decise per un giro di vite sulla propaganda filoitaliana arrestando alcuni esponenti sospetti ma anche funzionari del distretto militare di sentimenti contrari al governo alleato. La miscela esplose il 3 novembre 1953 e bruciò violenta per i giorni successivi. La scintilla degli scontri tra le forze dell’ordine del TLT e i manifestanti pro-ritorno di Trieste all’Italia scoccò attorno al più importante dei simboli di appartenenza, il Tricolore. La giunta comunale di Trieste, presieduta dal sindaco filo-italiano Gianni Bartoli (democristiano), decise di celebrare la ricorrenza del 3 novembre con l’esposizione del tricolore dal pennone del municipio, che il governo alleato rifiutò categoricamente di concedere. Winterton, in tutta risposta, ordinò la mobilitazione di 6.000 uomini in assetto antisommossa alzando così ulteriormente il livello della contesa. La mattina della festa di San Giusto, la Bandiera italiana fu esposta nonostante il divieto. Poco dopo, la Polizia Civile del TLT irruppe nel palazzo comunale sequestrando il vessillo. La notizia si sparse rapidamente in città e generò la reazione spontanea di manifestanti, in prevalenza studenti, che improvvisarono piccoli cortei nel centro della città, che furono rapidamente dispersi dall’intervento della Polizia Civile.

Molto peggio andò il 4 novembre, festa della Vittoria. La celebrazione nazionale prevedeva come di rito la commemorazione presso l’ossario di Redipuglia, alla quale avrebbe dovuto presenziare il primo ministro Pella, che per motivi di prudenza deviò il luogo del discorso su Venezia. Da Trieste furono organizzati autobus e treni che portarono gli Italiani del capoluogo giuliano sui gradoni del monumento ai caduti, dove furono esposti striscioni a favore di Trieste italiana. Contemporaneamente l’omelia del vescovo Antonio Santin, diffusa via radio, era stata letta come un appoggio ai diritti degli Italiani nelle sorti della città. Al ritorno dei pellegrini triestini da Redipuglia la situazione degenerò. Drappelli di filoitaliani organizzarono piccoli cortei di protesta alla cui testa stava il Tricolore, che i manifestanti intendevano portare verso Piazza Unità d’Italia. Intercettati dal BetFor (La forza militare britannica a Trieste) e dalla Polizia civile ingaggiarono una sassaiola contro gli agenti che cercavano di strappare la bandiera dalle mani dei filoitaliani. L’intervento della squadra speciale antisommossa (il «Riot squad») fece esplodere la violenza. Lungo le vie del centro città i manifestanti scagliarono sedie e tavoli contro il reparto di polizia, che rispose con gli idranti e i manganelli causando i primi feriti, preludio nefasto del giorno successivo. Il 5 novembre gli uomini delle squadre antisommossa mostrarono tutta la ferocia di cui erano capaci. Gli studenti, già mobilitati dal mattino, si scontrarono subito con le forze dell’ordine sui gradini della chiesa di Sant’Antonio. Il maggiore Williams, comandante dei «maiòni» (come venivano chiamati gli agenti della Polizia Civile per il maglione girocollo che portavano) fu malmenato e fatto oggetto di lancio di pietre. La reazione della Polizia non si fece attendere e i manifestanti si barricarono all’interno della chiesa. Neppure la sacralità del luogo impedì alle forze del TLT di fare irruzione con gli idranti e nel contatto con i manifestanti fu gravemente ferita un’anziana fedele e uno studente, che ebbe il cranio fracassato dalle manganellate. Solo l’intervento del parroco riesce a garantire l’uscita protetta dei giovani filoitaliani, che sono ugualmente malmenati dagli agenti. Tutt’altro che sotto controllo, la situazione peggiorò quando nel pomeriggio fu decisa la riconsacrazione della chiesa di Sant’Antonio, poiché necessaria secondo il diritto canonico qualora un edificio religioso fosse stato teatro di un fato di sangue. Una folla maggiore di quella della mattinata si presentò alla cerimonia officiata del vescovo Santin, guardata a vista da cordoni della Polizia civile. Forse a causa delle provocazioni di alcuni gruppi ai margini della cerimonia, ripresero gli scontri. Questa volta però i militari del Reparto mobile aprirono il fuoco ad altezza uomo. Ancora oggi la dinamica di quei fatti non è chiara, in quanto alcuni sostengono che i colpi sarebbero partiti anche dai palazzi circostanti, con la volontà quindi di colpire come in un «tiro al piccione». Sul selciato segnato dal sangue rimase il corpo del quattordicenne Pierino Addobbati, poco più che un bambino. Con lui morì il cinquantenne Antonio Zavadil, colpito da una pallottola vagante. I feriti furono 30, alcuni gravissimi. La giornata terminò in Piazza Unità d’Italia dove la folla cercò nuovamente di issare il Tricolore venendo respinta dalle cariche di polizia.

Il giorno successivo Trieste si mostrò spettrale. Fu proclamato lo sciopero generale, mentre migliaia di tricolori sventolavano dai balconi. Al mattino un drappello di Italiani si recò presso la sede del partito indipendentista e la assalì devastandola. Nelle stesse ore sul pennone del municipio i funzionari fecero sventolare ancora il Tricolore abbrunato (a lutto). L'esposizione della bandiera fece intervenire nuovamente il Reparto mobile pronto a sequestrare nuovamente il vessillo italiano. In Piazza Unità d'Italia la polizia aprì il fuoco ad altezza d'uomo dopo il lancio da parte dei manifestanti di alcune bombe carta lacrimogene. Questa volta ancora più violenta perché la Polizia sparò inginocchiandosi ad altezza uomo e lo scontro a fuoco durò ininterrotto per circa 10 minuti. Quando il fumo dei lacrimogeni si diradò, sul selciato c'erano i corpi di Francesco Paglia di 24 anni e del quarantasettenne Saverio Montano. Temporaneamente dispersi e disorientati dalla ferocia delle forze dell'ordine. Poco dopo mezzogiorno, di fronte alla Prefettura, qualcuno dei manifestanti gettò alcune bombe carta che ferirono alcuni agenti della Polizia civile e la situazione precipitò nuovamente. A perdere la vita sotto le pallottole inglesi furono il cinquantenne Erminio Bassa e il giovanissimo Leonardo Manzi, di soli quindici anni. Nonostante la gravità della situazione, che causò quattro morti solamente nelle prime ore del 6 novembre, la polizia agli ordini degli Inglesi non si fermò, mentre le truppe americane che erano state usate soltanto come cuscinetto si ritirarono nelle caserme. Il Reparto mobile guidato dal colonnello Baker in sommo spregio si recò nuovamente in Comune e sequestrò per la seconda volta il tricolore, minacciando direttamente la giunta e il sindaco. In serata tornò nuovamente una relativa calma, ma ormai i titoli dei giornali di tutto il mondo preparavano i piombi per raccontare la «rivolta di Trieste», mentre a livello diplomatico gli Americani iniziarono a prendere le distanze dagli alleati britannici, addossando a questi ultimi tutta la responsabilità delle violenze della Polizia. Pella protestò formalmente con Londra e Washington, mentre per le strade d'Italia la gente scese nelle piazze per rivendicare la legittimità della lotta dei fratelli triestini. La storia racconta che Trieste ritornò all'Italia l'anno successivo, il 5 ottobre 1954, dopo l'ingresso dei bersaglieri e dei fanti mentre in cielo volavano gli F-84 italiani decollati da Treviso e in porto arrivavano le corazzate della Marina e persino la Amerigo Vespucci. Dal punto di vista formale passò all'Italia la zona A, decurtata di una decina di chilometri a favore della Jugoslavia titina. Quei ragazzi e quegli uomini, martiri di un «secondo Risorgimento», non erano morti invano.

Continua a leggereRiduci

Settant'anni fa la città fu interessata da gravi scontri di piazza tra la polizia angloamericana del Territorio Libero e i manifestanti che chiedevano il ritorno all'Italia, stretti tra la Guerra fredda e la minaccia della Jugoslavia del maresciallo Tito. Sei morti e decine di feriti.Dal giugno 1945 la città di Trieste e il territorio circostante erano stati divisi in due zone di influenza, secondo gli accordi del 1947. La zona A, che comprendeva la città e il porto, nelle mani degli Angloamericani, la zona B controllata dagli jugoslavi del maresciallo Josif Broz «Tito». L’amministrazione, pensata come provvisoria al termine della guerra, fu nei primi anni Cinquanta uno dei punti più caldi della nascente Guerra fredda. La città sul confine delle due culture italiana e slava e culla dell’irredentismo durante la Grande guerra, si trovò nuovamente contesa nell’immediato dopoguerra. Trieste divenne il fulcro geopolitico dello scontro fra passato e futuro della città giuliana e tra i due blocchi mondiali contrapposti. Gli attori della contesa erano molteplici: tra gli italiani stessi, divisi tra i sostenitori del ritorno di Trieste e del territorio circostante all’Italia e gli «indipendentisti» che sognavano una città extraterritoriale; tra gli slavi residenti nell’enclave nata dai trattati di pace che spingevano per un’annessione completa alla Jugoslavia e il governo di Belgrado, che spingeva per il controllo totale del «Territorio Libero di Trieste» (TLT) per la valenza strategica del porto sull’Adriatico. I partiti italiani erano a loro volta divisi: l’Msi per un ritorno senza condizioni all’Italia, la Democrazia Cristiana dipendente dalle decisioni degli Alleati e i comunisti divisi tra un appoggio alle rivendicazioni titine e le istanze indipendentiste. Ad aggravare il quadro, durante l’anno 1953, contribuì la forte instabilità politica italiana alla fine dell’era De Gasperi (che morì proprio durante l’anno). Le elezioni avevano premiato soprattutto il Movimento Sociale Italiano allora retto da Augusto De Marsanich (di origini dalmate) e penalizzato la Dc, che perse oltre il 10% dei consensi anche per l’effetto della legge elettorale, nota anche come «legge truffa». A livello internazionale erano cambiati gli equilibri rispetto alla fine della Seconda guerra mondiale. In particolar modo era mutato il ruolo della Jugoslavia titina all’interno dei paesi della Cortina di Ferro, a causa della rottura tra Belgrado e Mosca del 1948. La morte di Stalin avvenuta proprio nel 1953 aveva spinto gli Angloamericani e la Nato ad un avvicinamento diplomatico con Tito, fatto che preoccupava il governo italiano da poco guidato dal democristiano Giuseppe Pella. La tensione tra Italia e Jugoslavia salì vertiginosamente durante l’estate 1953 e portò ad una serie di provocazioni tra Pella e Tito, accompagnate da reciproci incidenti tra militari lungo la linea di confine italo-jugoslava, fino a pochi anni prima territorio italiano. Pella, da molti considerato in premier debole, reagì risolutamente alle provocazioni del leader comunista jugoslavo, arrivando ad ammassare reparti dell’Esercito lungo la frontiera giuliana e friulana (tre compagnie di alpini nel Tarvisiano, una compagnia da Udine a Cividale, gruppi meccanizzati a Monfalcone), fatto che allarmò non poco gli Alleati e al quale Tito rispose con le stesse armi (ammassamento di truppe in Istria e un grande raduno di ex partigiani). In quei giorni, pareva che la guerra tra Italia e Jugoslavia fosse solo questione di ore e i rumori dei blindati si potevano udire distintamente ai confini del TLT.La zona libera e Trieste erano di fatto una polveriera, una sorta di «striscia di Gaza» dell’alto Adriatico stretta tra radicato irredentismo italiano, sentimenti indipendentisti e mire espansionistiche slave. Come divisa era la popolazione, così le forze dell’ordine del Governo militare alleato (GMA). La Polizia Civile era infatti composta per un terzo da ex militari italiani (soprattutto Carabinieri), per un altro terzo da Italiani e Sloveni di sentimenti indipendentisti e per il restante terzo da Sloveni comunisti e filotitini. In città la maggioranza era filoitaliana, ma gli eventi postbellici crearono una naturale alleanza tra i sostenitori sloveni del maresciallo Tito e gli indipendentisti italiani, costituiti in buona parte da comunisti. Questa miscela esplosiva fu alimentata dalla paralisi diplomatica internazionale e dalla poca risolutezza alleata nel superare gli accordi del 1947, scontentando sia il governo italiano che gli jugoslavi che avevano mire sulla zona A. Nei giorni precedenti la sollevazione, diversi furono gli episodi di provocazione e minaccia da entrambe le parti. I filojugoslavi organizzarono gruppi di provocatori che di notte prendevano di mira le case di italiani con insulti e sassaiole. Dall’altra parte la propaganda filoitaliana si fece sentire per l’effetto di infiltrati attraverso la frontiera della zona A, dalle origini disparate. Tra gli altri, si parlò anche di gruppi paramilitari pronti ad intervenire a Trieste dalla vicina Udine. In questa situazione di incertezza e grave tensione interetnica, le notizie dall’estero e i giornali di tutti gli orientamenti fecero intendere che la merce di scambio tra gli Alleati e Tito fosse proprio Trieste con il territorio della zona A. Anche la debolezza del GMA presieduto da Lord Winterton fece impennare la tensione, anche per l’ordine di evacuazione delle famiglie dei militari angloamericani diramato in quei giorni dal comando militare del TLT. Il calendario inoltre non aiutò a placare gli animi. Il 3 novembre si festeggiava il patrono della città, San Giusto, che coincideva con la data dell’ingresso dei Bersaglieri e il giorno seguente, il 4 novembre, si sarebbe celebrata la vittoria nella Grande guerra. Con una visione miope, appoggiata anche da Londra, Winterton decise per un giro di vite sulla propaganda filoitaliana arrestando alcuni esponenti sospetti ma anche funzionari del distretto militare di sentimenti contrari al governo alleato. La miscela esplose il 3 novembre 1953 e bruciò violenta per i giorni successivi. La scintilla degli scontri tra le forze dell’ordine del TLT e i manifestanti pro-ritorno di Trieste all’Italia scoccò attorno al più importante dei simboli di appartenenza, il Tricolore. La giunta comunale di Trieste, presieduta dal sindaco filo-italiano Gianni Bartoli (democristiano), decise di celebrare la ricorrenza del 3 novembre con l’esposizione del tricolore dal pennone del municipio, che il governo alleato rifiutò categoricamente di concedere. Winterton, in tutta risposta, ordinò la mobilitazione di 6.000 uomini in assetto antisommossa alzando così ulteriormente il livello della contesa. La mattina della festa di San Giusto, la Bandiera italiana fu esposta nonostante il divieto. Poco dopo, la Polizia Civile del TLT irruppe nel palazzo comunale sequestrando il vessillo. La notizia si sparse rapidamente in città e generò la reazione spontanea di manifestanti, in prevalenza studenti, che improvvisarono piccoli cortei nel centro della città, che furono rapidamente dispersi dall’intervento della Polizia Civile. Molto peggio andò il 4 novembre, festa della Vittoria. La celebrazione nazionale prevedeva come di rito la commemorazione presso l’ossario di Redipuglia, alla quale avrebbe dovuto presenziare il primo ministro Pella, che per motivi di prudenza deviò il luogo del discorso su Venezia. Da Trieste furono organizzati autobus e treni che portarono gli Italiani del capoluogo giuliano sui gradoni del monumento ai caduti, dove furono esposti striscioni a favore di Trieste italiana. Contemporaneamente l’omelia del vescovo Antonio Santin, diffusa via radio, era stata letta come un appoggio ai diritti degli Italiani nelle sorti della città. Al ritorno dei pellegrini triestini da Redipuglia la situazione degenerò. Drappelli di filoitaliani organizzarono piccoli cortei di protesta alla cui testa stava il Tricolore, che i manifestanti intendevano portare verso Piazza Unità d’Italia. Intercettati dal BetFor (La forza militare britannica a Trieste) e dalla Polizia civile ingaggiarono una sassaiola contro gli agenti che cercavano di strappare la bandiera dalle mani dei filoitaliani. L’intervento della squadra speciale antisommossa (il «Riot squad») fece esplodere la violenza. Lungo le vie del centro città i manifestanti scagliarono sedie e tavoli contro il reparto di polizia, che rispose con gli idranti e i manganelli causando i primi feriti, preludio nefasto del giorno successivo. Il 5 novembre gli uomini delle squadre antisommossa mostrarono tutta la ferocia di cui erano capaci. Gli studenti, già mobilitati dal mattino, si scontrarono subito con le forze dell’ordine sui gradini della chiesa di Sant’Antonio. Il maggiore Williams, comandante dei «maiòni» (come venivano chiamati gli agenti della Polizia Civile per il maglione girocollo che portavano) fu malmenato e fatto oggetto di lancio di pietre. La reazione della Polizia non si fece attendere e i manifestanti si barricarono all’interno della chiesa. Neppure la sacralità del luogo impedì alle forze del TLT di fare irruzione con gli idranti e nel contatto con i manifestanti fu gravemente ferita un’anziana fedele e uno studente, che ebbe il cranio fracassato dalle manganellate. Solo l’intervento del parroco riesce a garantire l’uscita protetta dei giovani filoitaliani, che sono ugualmente malmenati dagli agenti. Tutt’altro che sotto controllo, la situazione peggiorò quando nel pomeriggio fu decisa la riconsacrazione della chiesa di Sant’Antonio, poiché necessaria secondo il diritto canonico qualora un edificio religioso fosse stato teatro di un fato di sangue. Una folla maggiore di quella della mattinata si presentò alla cerimonia officiata del vescovo Santin, guardata a vista da cordoni della Polizia civile. Forse a causa delle provocazioni di alcuni gruppi ai margini della cerimonia, ripresero gli scontri. Questa volta però i militari del Reparto mobile aprirono il fuoco ad altezza uomo. Ancora oggi la dinamica di quei fatti non è chiara, in quanto alcuni sostengono che i colpi sarebbero partiti anche dai palazzi circostanti, con la volontà quindi di colpire come in un «tiro al piccione». Sul selciato segnato dal sangue rimase il corpo del quattordicenne Pierino Addobbati, poco più che un bambino. Con lui morì il cinquantenne Antonio Zavadil, colpito da una pallottola vagante. I feriti furono 30, alcuni gravissimi. La giornata terminò in Piazza Unità d’Italia dove la folla cercò nuovamente di issare il Tricolore venendo respinta dalle cariche di polizia.Il giorno successivo Trieste si mostrò spettrale. Fu proclamato lo sciopero generale, mentre migliaia di tricolori sventolavano dai balconi. Al mattino un drappello di Italiani si recò presso la sede del partito indipendentista e la assalì devastandola. Nelle stesse ore sul pennone del municipio i funzionari fecero sventolare ancora il Tricolore abbrunato (a lutto). L'esposizione della bandiera fece intervenire nuovamente il Reparto mobile pronto a sequestrare nuovamente il vessillo italiano. In Piazza Unità d'Italia la polizia aprì il fuoco ad altezza d'uomo dopo il lancio da parte dei manifestanti di alcune bombe carta lacrimogene. Questa volta ancora più violenta perché la Polizia sparò inginocchiandosi ad altezza uomo e lo scontro a fuoco durò ininterrotto per circa 10 minuti. Quando il fumo dei lacrimogeni si diradò, sul selciato c'erano i corpi di Francesco Paglia di 24 anni e del quarantasettenne Saverio Montano. Temporaneamente dispersi e disorientati dalla ferocia delle forze dell'ordine. Poco dopo mezzogiorno, di fronte alla Prefettura, qualcuno dei manifestanti gettò alcune bombe carta che ferirono alcuni agenti della Polizia civile e la situazione precipitò nuovamente. A perdere la vita sotto le pallottole inglesi furono il cinquantenne Erminio Bassa e il giovanissimo Leonardo Manzi, di soli quindici anni. Nonostante la gravità della situazione, che causò quattro morti solamente nelle prime ore del 6 novembre, la polizia agli ordini degli Inglesi non si fermò, mentre le truppe americane che erano state usate soltanto come cuscinetto si ritirarono nelle caserme. Il Reparto mobile guidato dal colonnello Baker in sommo spregio si recò nuovamente in Comune e sequestrò per la seconda volta il tricolore, minacciando direttamente la giunta e il sindaco. In serata tornò nuovamente una relativa calma, ma ormai i titoli dei giornali di tutto il mondo preparavano i piombi per raccontare la «rivolta di Trieste», mentre a livello diplomatico gli Americani iniziarono a prendere le distanze dagli alleati britannici, addossando a questi ultimi tutta la responsabilità delle violenze della Polizia. Pella protestò formalmente con Londra e Washington, mentre per le strade d'Italia la gente scese nelle piazze per rivendicare la legittimità della lotta dei fratelli triestini. La storia racconta che Trieste ritornò all'Italia l'anno successivo, il 5 ottobre 1954, dopo l'ingresso dei bersaglieri e dei fanti mentre in cielo volavano gli F-84 italiani decollati da Treviso e in porto arrivavano le corazzate della Marina e persino la Amerigo Vespucci. Dal punto di vista formale passò all'Italia la zona A, decurtata di una decina di chilometri a favore della Jugoslavia titina. Quei ragazzi e quegli uomini, martiri di un «secondo Risorgimento», non erano morti invano.

«Wonder Man» (Disney+)

La nuova serie, su Disney+ da mercoledì 28 gennaio, segue Simon Williams, supereroe con identità segreta, alle prese con una carriera da attore e la sorveglianza del Dipartimento per il controllo dei danni. Tra quotidiano e straordinario, lo show intrattiene senza promettere rivoluzioni.

L'idea è ormai sedimentata. I supereroi, la cui narrazione un tempo era appannaggio di pochi e magnifici film, sarebbero stati sfruttati dalla serialità televisiva. Un do ut des, perché la domanda non rimanesse mai senza risposta e perché anche i personaggi minori degli universi fumettistici potessero trovare un loro spazio. Ci sarebbe stata reciprocità, uno scambio consensuale fra il pubblico e la parte creativa. E così, in questi ultimi anni, è stato. Così continuerà ad essere.

Wonder Man, su Disney+ da mercoledì 28 gennaio, sembra portare avanti quel che è iniziato diverse stagioni fa, l'idea ormai sedimentata. Al centro, dunque, non ha alcun personaggio noto. Non ai più. Protagonista dello show è Simon Williams, un ragazzo all'apparenza ordinario, impegnato a intraprendere una carriera da attore. Parrebbe desiderare quello che tanti, come lui, desiderano: un posto nel mondo patinato dello spettacolo, sotto i riflettori, dove il lavoro si possa mescolare al gioco e il gioco al divertimento. Per farlo, parrebbe anche disposto a tutto. Ivi compreso nascondere quel che più lo renderebbe straordinario, i suoi super poteri. Simon Williams, di cui è stato raccontato (ad oggi) solo all'interno dei fumetti, non è un uomo qualunque, ma un supereroe. Un supereroe che il Dipartimento per il Controllo dei Danni, guidato dall'agente P. Cleary, considera alla stregua di una minaccia. Troppo spesso i supereroi si sono ritagliati ruoli che, all'interno della società, non avrebbero dovuto ricoprire. Troppo spesso i media sono andati loro dietro, accecati da quell'abbaglio che il Dipartimento vuole denunciare come tale.Williams abbozza, concentrando ogni energia su di sé, l'occultamento dei poteri e la carriera da attore. Una carriera che potrebbe prendere il volo, qualora il ragazzo riuscisse ad aggiudicarsi la parte del protagonista in un remake d'autore.Wonder Man si muove così, su un binario duplice, sfruttando l'alterità tra identità segreta e identità pubblica. C'è l'uomo, quello semplice e comune, con i drammi e le difficoltà, le gioie e l'evolversi di un quotidiano che in nulla differisce da quello di chi guardi. E c'è il supereroe, messo alle strette da un'istituzione ambigua, che vorrebbe controllarne il potenziale. Non è irrinunciabile e non promette di inaugurare un nuovo filone, una nuova epopea. Però, intrattiene, con quel po' di genuina magia che i supereroi sanno portarsi appresso.

Continua a leggereRiduci