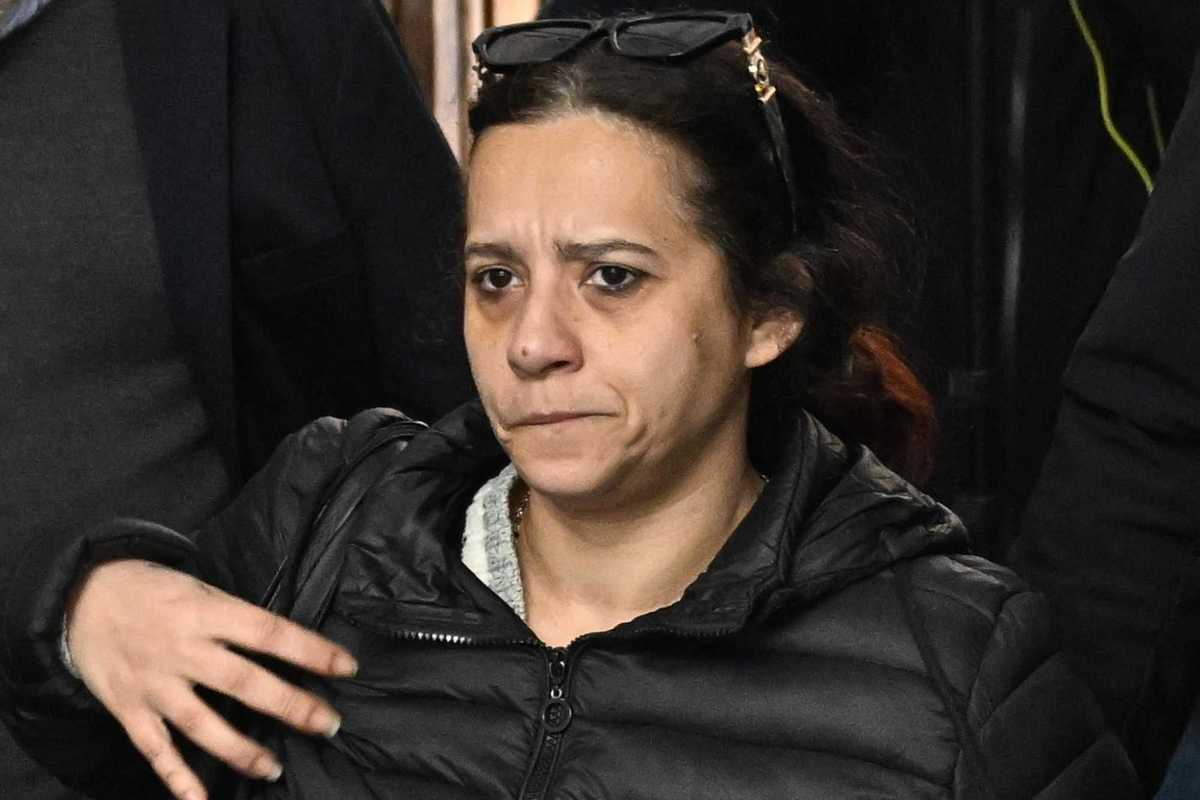

La morte di un bambino è il mistero più grande cui possiamo assistere nella nostra vita terrena. E non mancano le parole perché non conosciamo quelle adeguate: mancano perché non esistono. Così è per la morte del piccolo Domenico. Doverne scrivere dopo aver parlato ripetutamente con mamma Patrizia, una donna straordinaria per intelligenza, dignità, determinazione e compostezza.

La morte di un bambino innocente di due anni è il segno inequivocabile che nel mondo c’è il male, il mistero del male: mysterium iniquitatis. Ma come da sempre insegna la tradizione cattolica, ci sono due tipi di male: il male fisico, che non dipende dall’uomo (come nel caso di un tumore inguaribile o nel caso di un terremoto che distrugge case e fa morire le persone) e il male morale, cioè quello che, diversamente dal primo, dipende dall’azione dell’uomo e si chiama appunto morale perché dietro a quel male c’è una colpa. Questo è il caso della morte del piccolo Domenico.

Domenico era un angelo venuto dal cielo che a due anni, sulla terra, ha incontrato quelli che la teologia chiama gli angeli decaduti: dei diavoli, delle persone che compiono il male e che hanno colpa di quel male e lo compiono perché non fanno il loro dovere. Ora quell’angelo in cielo prega per la mamma, per il papà e per i due fratelli che soffrono le pene dell’inferno per il male compiuto dagli uomini che dovevano salvare la vita di Domenico.

Ha detto bene la mamma: «Ho affidato la vita di mio figlio ai medici, e loro mi hanno tradito». È vero. Perché oltre a tradire la deontologia professionale hanno tradito la fiducia di una mamma che affidava loro il frutto del suo amore. Una mamma che durante tutte le fasi che hanno portato alla morte di Domenico aveva avuto l’intuizione, che solo una mamma può avere, che il suo angelo, in quei momenti, era nelle mani di coloro che non stavano facendo quello che avrebbero dovuto fare e che si rifiutavano anche di parlare, perché non sapevano cosa dire se non delle menzogne. In quei giorni terribili che hanno preceduto la morte del bambino, mamma Patrizia mi ha fatto venire in mente la Madonna ai piedi della Croce: una donna straziata dal dolore che vede la morte del Figlio che non ha compiuto alcun male, ma che è frutto del male compiuto dagli uomini.

C’è una frase molto celebre di Sant’Agostino che dice così: «La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per le cose così come sono, il coraggio per cambiarle». Mamma Patrizia ha ampiamente dimostrato di avere tutte e due queste caratteristiche: lo sdegno che, però, dimostra con dignità - al contrario dei responsabili della morte di suo figlio, che non hanno neanche sentito il bisogno di scrivere una lettera alla famiglia o di incontrarla anche semplicemente per un gesto di umanità; e il coraggio di voler cambiare le cose, tanto da voler dar vita a una fondazione intitolata a Domenico e che si occupi di tutto ciò che non ha funzionato in questa vicenda: delle malefatte, dell’incompetenza inaccettabile, della disumanità dei comportamenti di fronte dei genitori distrutti.

Questo giornale, nel suo piccolo, vuole collaborare perché si è fatta giustizia e, almeno, come ha detto il figlio di Patrizia, il fratellino di Domenico, «gli sia fatta pagare» a chi ha sbagliato. Occorre che giustizia sia fatta in fretta perché si deve evitare che coloro che hanno fatto il male provino a nascondere ciò che deve essere conosciuto, provino a occultare quello che va visto, provino a concordare tra di loro una versione falsa e menzognera di quello che è successo.

Dopo la morte di Domenico sono accaduti fatti gravi: sta scoppiando una guerra, e di questi fatti ne accadranno di nuovi e di grande rilievo. Questo è un motivo in più per non attenuare l’attenzione, non spegnere i fari su questa vicenda favorendo, così, coloro che vorrebbero oscurarli perché ne va della loro vita e della loro professione: un processo giusto dovrà far luce sulle loro colpe.

La morte colpevole di un bimbo innocente non ha valenza inferiore a nessun altro fatto che possa accadere nel mondo. Non ha dignità minore tale da distogliere la tensione e concentrarla solo su altro. Questa mamma e questa famiglia debbono continuare a essere seguite, a essere aiutate, a essere incoraggiate perché la vicenda, le indagini e il processo non rappresentino un ulteriore via Crucis. Noi della Verità chiediamo giustizia per il piccolo Domenico. E non smetteremo di farlo. Per quanto mi riguarda non smetterò di farlo all’interno delle mie trasmissioni perché l’ho promesso alla mamma e gliel’ho promesso semplicemente perché lo ritengo un dovere.

Mi permetto di scrivere ancora una cosa, perché mamma Patrizia è una donna di fede. Il piccolo Domenico è dall’eternità che è scritto nel Libro della vita: la sua giornata è stata breve, troppo breve, inspiegabilmente breve, ma ora in quel Libro della vita vivrà eternamente, custodito dal Dio della vita che ascolterà le preghiere per il suo babbo, per la sua mamma, per i suoi fratellini. Questo non toglie nulla alla sofferenza e alla tragedia di questa famiglia, ma ci fa pensare al piccolo Domenico circondato da angeli buoni in una dimensione di eterna beatitudine. Lo pensiamo che gioca con gli altri bambini morti immaturamente e anche loro presenti nel Grande Libro della memoria di Dio.

- Dall’esplosione di Internet al monopolio dei social assistiamo a un immobilismo istituzionale che scambia il mercato selvaggio per un fatto inevitabile. Servono regole certe per impedire che il progresso tecnologico si trasformi in una desertificazione spirituale.

- Un report ipotizza lo scenario nel 2028, dove l’eccesso di efficienza causata dall'Ia fa crollare i consumi.

Lo speciale contiene due articoli

Intorno agli anni Duemila ci fu l’esplosione di Internet. Grandi profezie, grandi preoccupazioni, soprattutto a livello di concentrazione di potere, e poi in quattro o cinque si sono spartiti il mondo e non è successo una mazza. Seconda apocalisse intorno agli anni Dieci con l’esplosione dei social. Anche lì grandi preoccupazioni economiche nel frattempo che gli stessi si spartivano anche quelli, ripartendo il monopolio in pochi (si chiamerebbe oligopolio).

Ci si pose anche il problema della dipendenza digitale e, col passare del tempo, tale problema è diventato enorme fino a contare, in Italia, intorno a 400.000 malati. Anche in questo caso sembrava, appunto, di essere davanti a un’apocalisse, sembrava che dovessero essere adottati interventi importanti, soprattutto per la fascia di età che va dalla preadolescenza alla giovinezza (non considerando che spesso i social sono diventati i veri babysitter dei bambini), ma anche qui tanto fumo e quasi nulla arrosto. Intorno al 2020, sembrano le piaghe d’Egitto ma a scadenza decennale è arrivato il momento dell’Intelligenza artificiale e anche qui, anche ultimamente, in questi giorni, sono stati pubblicati rapporti di vario genere, in particolare sul rapporto tra Intelligenza artificiale e perdita di posti di lavoro.

Ma anche in questo caso si assiste, quasi inerti, in tutto il mondo, a queste apocalissi della porta accanto di fronte alle quali si profetizzano tempi nefasti, si preannunciano catastrofi ma poi sulla politica prevale la forza economica di chi possiede e gestisce queste realtà e, alla fine, la politica urla ma lo fa da ferma, senza adottare le misure urgenti che potrebbero attenuare, se non risolvere, gli effetti negativi dell’introduzione dell’Intelligenza artificiale nei cicli produttivi. Non ci sarebbe neanche più quella che Marx chiamò l’alienazione del lavoro e cioè quella della classe operaia che, non possedendo i mezzi di produzione, si trova alienata di fronte al proprio lavoro. Ci sarebbe l’alienazione dal lavoro, cioè l’esclusione dell’uomo dai cicli di produzione fatti dalle macchine e guidati da un’intelligenza non umana ma artificiale.

Quello che sconcerta è che sembra che in questi atteggiamenti, denotati da un’alta percentuale di immobilismo politico e istituzionale - di dimensioni mondiali -, ci sia una specie di acquiescenza, come se ci si trovasse di fronte all’ineluttabile. Andrà così e non ci possiamo fare niente. Questo è totalmente falso ed è anche menzognero, cioè tende a velare di menzogne l’incapacità della politica a dettare norme al mercato. Questo è di una gravità assoluta perché anche uno, come il sottoscritto, che crede in un’impostazione liberale dei rapporti tra Stato e mercato, sa bene che, sia per motivi di storia che di teoria economica, non esiste un mercato senza regole e se esiste, prima o poi, fa danni e collassa.

La questione dell’Intelligenza artificiale, come nel caso di Internet e come in quello dei social, ma in modo più problematico, non rappresenta solo un problema di potenziale violazione delle leggi della concorrenza, considerati i pochi attori in campo e spesso costituenti un cartello (cioè un accordo economico per mettersi d’accordo sui prezzi e falsificare la competizione economica), ma comporta anche un enorme problema educativo e di formazione intellettuale e coscienziale delle persone. Bastino due esempi per capire quali sono i rischi.

Il primo esempio ci è fornito dalla formazione, e cioè da quel processo lungo e difficile che deve sviluppare nel soggetto una capacità autonoma di comprensione e di giudizio sulla realtà, la coscienza critica. Essa è il cardine dello sviluppo di una persona, perché essa è il cuore stesso della persona. Conoscenza e volontà sono alla base del comportamento consapevole: non sceglie bene chi non conosce le varie alternative della scelta; non conosce bene chi, di fronte a una scelta, più che alla propria volontà, si affida a quello che il filosofo tedesco Martin Heidegger chiamava il «si dice». Voleva indicare con esso la passività del soggetto di fronte all’opinione comune e la riduzione della coscienza a tale opinione. Quando i giovani di oggi si affidano all’Intelligenza artificiale, magari inconsciamente, vivono una sorta di alienazione dalla propria coscienza, dalla propria interiorità, dalla propria mente e dal proprio io. Non occorre che spieghi alle lettrici e ai lettori gli effetti devastanti che può avere, nei tragitti descritti dalla psicologia evolutiva, questo tipo di appalto dall’intelligenza naturale a quella artificiale.

Il secondo esempio viene da recenti parole di papa Leone XIV che, rivolgendosi ai sacerdoti di una zona di Roma, ha esplicitamente chiesto di non affidarsi all’Intelligenza artificiale nella scrittura delle proprie omelie o prediche, che dir si voglia. E qui siamo nell’assurdo di soggetti che dovrebbero essere guidati dallo Spirito e si affidano a uno spirito inesistente che mai esisterà, perché mai l’Intelligenza artificiale ne sarà dotata. In questo caso ci sarebbe da fare una lunga riflessione teologica e anche spirituale, ma non abbiamo lo spazio sufficiente per farlo. Lo faremo in un’altra occasione. Basti dire che se il Papa è arrivato a richiamare i sacerdoti su questo punto vuol dire che ha cognizione che ciò stia già avvenendo. Francamente ci è incomprensibile come chi dovrebbe essere la voce dello Spirito non riesca a comprendere l’oltraggio nei confronti dei fedeli di ridire in modo pappagallesco ciò che i Padri della Chiesa sostenevano che dovesse procedere attraverso lo stesso procedimento che per gli animali si chiama ruminatio, cioè un processo di assimilazione lenta, profonda, ma soprattutto spirituale, del Verbo di Dio. Se non lo capiscono loro, cosa possiamo aspettarci da chi pensa solo a questioni di profitto?

L’Intelligenza artificiale fa tremare: disoccupati al 10% e Borsa giù del 40%

Un vecchio film di Alberto Sordi (Io e Caterina) immagina un robot che lava e stira sostituendo la domestica e, soprattutto, la moglie. Citrini Research, alza il tiro, trasformando la commedia in tragedia.

Nel fine settimana la semisconosciuta società di ricerche ha pubblicato un rapporto che sembra un film di fantascienza in formato «noir». È ambientato nel giugno 2028, quando l’Intelligenza artificiale avrà rivoluzionato l’economia mondiale, lasciando dietro di sé disoccupazione in crescita al 10%, azioni in caduta del 40% e consumatori paralizzati dal panico. Tra i settori più vulnerabili, Citrini indica i servizi di consegna di cibo a domicilio e le società di carte di credito. Il rapporto non lascia spazio a dubbi: in soli due anni, il predominio di app come DoorDash e Uber Eats sarà sostituito da alternative «vibe-coded»: strumenti digitali capaci di vendere uno stile di vita prima ancora di consegnare una pizza o un sushi.

Per gli investitori, un’immagine da incubo: immaginate un algoritmo che vi promette felicità, avocado toast e yoga virtuale, mentre il vostro algoritmo preferito per le consegne a domicilio finisce nella soffitta digitale. Non meno colpiti, secondo Citrini, sarebbero i colossi dei pagamenti come Mastercard e Visa. Gli algoritmi di Ia potrebbero eliminare del tutto le commissioni, facendo risparmiare i consumatori ma lasciando a secco i gestori di carte di credito. In pratica: il robot salva il consumatore ma fa piangere l’investitore. E non importa se molto spesso sono la stessa persona.

Non si salvano nemmeno i mattoni. Nel settore immobiliare, dove gli acquirenti avevano tollerato commissioni del 5-6% per decenni, l’Ia ha dimostrato che la conoscenza umana può essere replicata in un battito di byte. Citrini indica che già ora la commissione mediana sul lato acquisto nelle principali aree metropolitane si è compressa dal 2,5-3% a meno dell’1%. Nel frattempo la quota crescente di transazioni ha chiuso senza intervento umano. Insomma: gli algoritmi hanno trasformato l’agente immobiliare in una semplice comparsa digitale.

Secondo Citrini, il boom dell’Ia superintelligente farà strage di colletti bianchi, porterà un calo della spesa per consumi e insolvenze sui mutui che diventerà difficile rimborsare. Le azioni dei settori più esposti hanno subito un tracollo immediato. Lunedì l’Etf che raggruppa le società di software ha ceduto fino al 5%, DoorDash ha perso oltre il 6%, American Express oltre il 7%. Mastercard e Visa tra il 4 e il 5% Uber oltre il 4%.

E se qualcuno pensava che la tecnologia fosse gentile con i dinosauri digitali, Ibm ha dato una lezione memorabile: il titolo ha registrato il peggior crollo giornaliero degli ultimi 25 anni: meno 13%, dopo l’annuncio della startup Anthropic secondo cui il suo sistema Claude Code può modernizzare Cobol, il linguaggio di programmazione vintage ancora in uso sui sistemi Ibm. Un promemoria per dire che nemmeno i giganti più solidi sono immuni quando l’Intelligenza artificiale decide di fare il salto di qualità.

«Per tutta la storia economica moderna, l’intelligenza umana è stata il fattore produttivo più scarso. Ora quel vantaggio declina», scrive Citrini con ironia tagliente. Ed è qui che entra in gioco il vero paradosso umano: se l’Ia elimina le inefficienze, riduce i costi e ottimizza ogni singola transazione, chi continuerà a lavorare? E soprattutto, chi consumerà?

Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr, spiega: «L’economia mondiale si basa su inefficienze “umane” che l’Ia sta azzerando, togliendo lavoro ai colletti bianchi e a tutti coloro che di queste inefficienze campano. Le difficoltà dei vari settori ricadono su chi li ha finanziati. Ma se nessuno ha un lavoro e nessuno può consumare perché produrre ancor?». Forse il quadro disegnato da Citrini è fin troppo apocalittico.

dilagante che caratterizza questo luogo. A mia memoria non ricordo Papi che si siano pronunciati esplicitamente su questa forma di violenza. Certo, di violenza hanno parlato vari Papi: basti pensare all’anatema lanciato ad Agrigento, contro la mafia, il 23 maggio del 1993, 33 anni fa. Ma specificamente su questa forma di violenza, detta microcriminalità, così dilagante, preoccupante, e lesiva della libertà e della dignità della persona, Leone XIV è stato esplicito come raramente ricordiamo da parte di altri Papi.

Durante l’omelia nella parrocchia Sacro Cuore nella zona Castro Pretorio di Roma ha testualmente detto: «In pochi metri si possono toccare le contraddizioni di questo tempo: la spensieratezza di chi parte e arriva con tutte le comodità e coloro che non hanno un tetto; le tante potenzialità di bene e una violenza dilagante; la voglia di lavorare onestamente e i commerci illeciti delle droghe e della prostituzione. La vostra parrocchia è chiamata a farsi carico di queste realtà, ad essere lievito di Vangelo nella pasta del territorio, a farsi segno di vicinanza e di carità. Ringrazio i salesiani per l’opera instancabile che portano avanti ogni giorno, e incoraggio tutti a continuare ad essere proprio qui una piccola fiammella di luce e di speranza». E si badi bene, non ha condannato la spensieratezza di chi viaggia con tutte le comodità, ma semmai la disparità che che esiste tra loro e chi non dispone di un tetto. Elogiato coloro che lavorano onestamente e condannato senza appello coloro che svolgono commerci irregolari ed illeciti di droghe e della prostituzione. Una foto precisa di ciò che avviene nella e intorno alla Stazione Termini di Roma.

Naturalmente sarebbe una distorsione del pensiero e delle parole del Papa, una interpretazione «securitaria» di ciò che ha detto. Non è questo il punto. La Chiesa e il Papa, quando parlano di problemi sociali, hanno sempre in mente il concetto di bene comune. Il bene comune, secondo il Catechismo della Chiesa cattolica, è «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia ai singoli membri di raggiungere più pienamente e più speditamente la propria perfezione». Comprende il rispetto della persona, il benessere sociale e la pace. È proprio al rispetto della persona e al benessere sociale che possiamo con sia pur relativa convinzione riportare le parole del Papa. Ma non si può neanche cadere nell’errore inverso, e cioè non considerare come determinante, nella sua omelia, il riferimento esplicito a che nei luoghi dove le persone si ritrovano o circolano siano garantite le condizioni di sicurezza per le persone stesse. Non c’è infatti dubbio che il rispetto della persona passi anche attraverso la sua libertà dalla paura. Non è una forzatura. Sarebbe semplice riportare vari passi, citazioni e brani di documenti che dimostrano questa convinzione. Sicurezza e rispetto della persona costituiscono una parte di quel bene comune cui la Chiesa nel suo insegnamento sociale fa riferimento come principio fondante della dottrina sociale stessa. Tra l’altro il legame tra insicurezza e povertà o degrado delle città non può non interessare la Chiesa, che vede i più deboli come principali obiettivi e bersagli di questa violenza diffusa anche in luoghi pubblici come le stazioni ferroviarie.

Dunque sarebbe offensivo del pensiero e della figura del Papa interpretare queste sue parole all’interno del dibattito politico che si sta svolgendo nel nostro Paese sul tema della sicurezza e che ha assunto una centralità che non aveva mai avuto. Non si tratta di stiracchiare le parole del Papa a favore di una parte piuttosto che di un’altra, politicamente parlando. Certamente esse possono essere interpretate come un richiamo forte ad interventi importanti e a provvedimenti efficaci per prevenire ed anche reprimere questa forma di violenza dilagante. Non è neanche un caso, del resto, che nelle parole del pontefice siano state accomunate l’insicurezza e la presenza di commerci illeciti con particolare riguardo a droga e prostituzione. Perché tutte e due le tipologie di fenomeni criminali vanno inscritte nell’insieme generale che si chiama degrado. Il degrado non è compatibile con il bene comune perché nel degrado la persona difficilmente può sviluppare sé stessa e i propri progetti di vita. Questo ci pare l’ambito più congruo nel quale collocare le parole del vescovo di Roma.

Concludendo, se da una parte il richiamo del pontefice non può essere iscritto d’ufficio in nessuna delle parti politiche che discutono del tema della sicurezza, certamente non possiamo non rilevare la peculiarità di questo richiamo e anche la sua forza sia in termini di insegnamento sociale che in termini di richiamo esplicito a un necessario intervento risanatore e che ristabilisca la giustizia anche in questo delicato settore della vita sociale. Non si può tirare l’abito del Papa da una parte o dall’altra. Non si può parimenti non rilevare la forza e l’originalità di questo richiamo.