True

2023-06-21

Toh, crolla la fiducia nella scienza trasformata in dogma

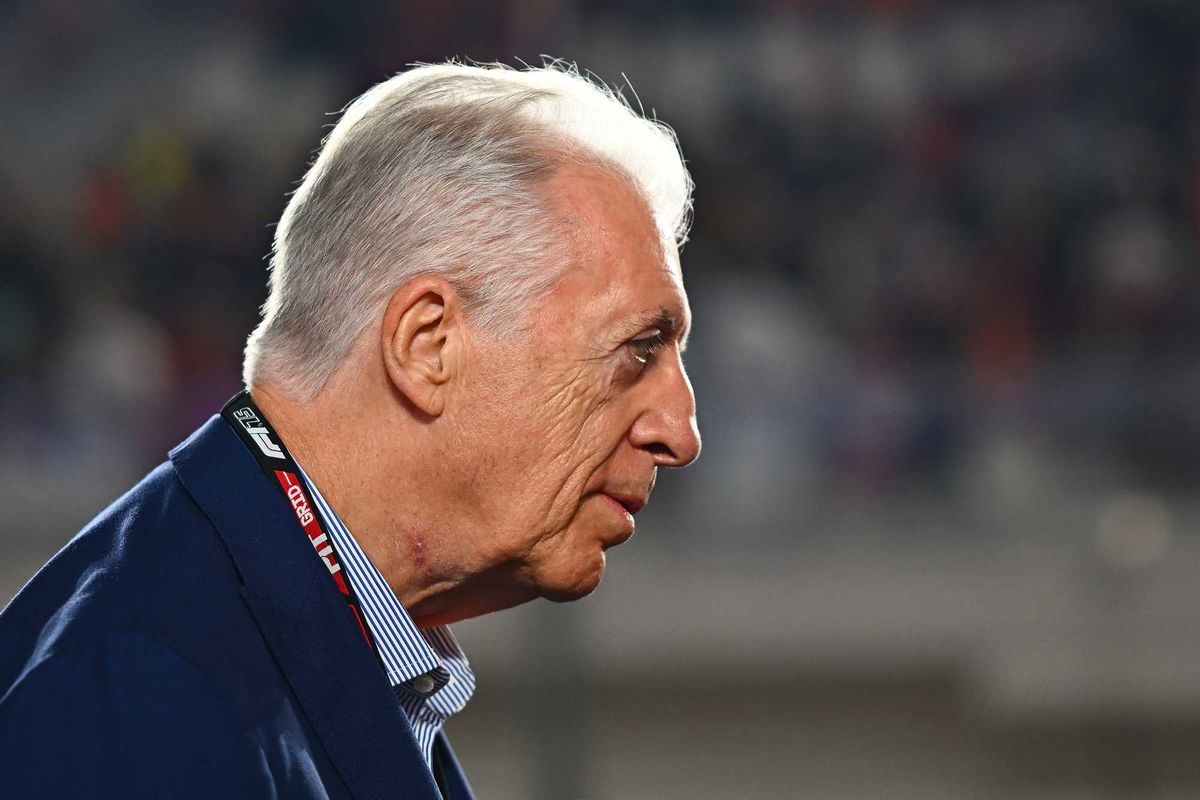

Fabrizio Pregliasco (Ansa)

Ci dovremmo meravigliare? Dovremmo dare la colpa ai complottisti? Dovremmo fare come Matteo Bassetti, il quale, in un post sulla decisione del governo belga di distruggere 6 milioni di dosi di vaccino, se l’è presa con i no vax, anziché con i contratti capestro siglati dall’Ue? Puntiamo il dito su chi crede nelle scie chimiche, oppure ci lasciamo sfiorare dal sospetto che i «competenti», negli anni della pandemia, abbiano dato il peggio di sé? E che se la gente, adesso, ne diffida, la responsabilità è anzitutto la loro?

Nel 2022 è crollata la fiducia nella scienza. Lo certifica, negli Usa, un sondaggio di Associated press-Norc center for public affairs research, che monitora le opinioni degli americani dal 1972 e ha intervistato un campione di oltre 3.500 persone. Il risultato dell’indagine è che gli adulti che dichiarano di nutrire «molta fiducia» nella comunità scientifica sono passati dal 48% del 2018 al 39% del 2021. La politicizzazione del Covid non ha aiutato. L’ostilità verso i cervelloni ricalca l’affiliazione partitica dei cittadini statunitensi: tra i repubblicani, solo il 26% dà credito agli esperti. E con ogni probabilità, la situazione Oltreoceano è simile a quella di qualunque altra nazione occidentale, Italia compresa.

La reazione più scontata, oltre che la più arrogante, è appunto quella alla Bassetti: il problema sono i cretini che si curano con la curcuma. Al contrario, bisognerebbe considerare l’ipotesi che la rottura tra scienziati e società dipenda dal pessimo esempio offerto dai primi in questo triennio. A cominciare dalle zuffe mediatiche tra medici; passando per la spudoratezza con la quale i tecnici hanno offerto, ad amministratori insipienti, comode foglie di fico per decisioni scellerate; arrivando all’invereconda spocchia con la quale sono riusciti ad affermare tutto e il suo contrario. Non solo: i luminari ai quali ci saremmo dovuti mettere in mano hanno sostenuto una sfilza di sciocchezze, spacciate per dogmi, senza nemmeno premurarsi di chiedere scusa, una volta che le corbellerie sono venute a galla. La lista delle scempiaggini è lunga: i vaccini che proteggevano dal contagio e non avevano effetti collaterali; il Covid incurabile; il green pass che consentiva di tenere aperte le attività. Anzi, non sarà un caso se il sondaggione americano ha registrato certi risultati nell’anno in cui sono state scoperchiate le menzogne pandemiche.

Dinanzi alla clamorosa débâcle dello sciocco positivismo in voga tra le élite - quelle di: «Lo dice Lascienza…» - le mosse dei diretti interessati sono di due tipi: c’è chi fischietta e chi pretende di continuare a impartire lezioni. Alla prima categoria appartiene Fabrizio Pregliasco, virostar in disarmo scongelata, con inopinato atto di misericordia, da Adnkronos, che gli ha chiesto un commento sugli esami di maturità. «La speranza», ha berciato il professore, è che, durante la pandemia, «i ragazzi abbiano compreso che la scienza va avanti per tentativi, per errori e successive approssimazioni. Forse qualcuno ha sperato che la scienza potesse dare soluzioni immediate a un problema nuovo». Ma guarda: pensa che scemo, chi s’aspettava il miracolo in provetta. A bocce ferme, apprendiamo che la conoscenza scientifica procede «per tentativi ed errori» - sono stati più gli errori dei tentativi, ma va bene così.

Pregliasco, dunque, fa finta di niente. Abbassa la cresta. Riscopre l’umiltà. Peccato solo che, nelle fasi cruciali del periodo Covid, lui e i suoi colleghi si siano comportati come se avessero la verità in tasca. Ogni parere veniva presentato in maniera apodittica, definitiva, fino a che, senza soluzione di continuità, si passava alla verità successiva. I vaccini ci salveranno, ma forse non bastano; se non bastano, è perché ne servono di più; mascherine no, mascherine sì; ibuprofene no, ibuprofene sì. È stata la sicumera dei dottori catodici, è stata la gara a spararla più grossa pur di comparire, è stata la collezione di insulti ai sani che osavano rifiutare un farmaco, definiti «sorci», o invitati a pagarsi il ricovero in ospedale, è stato il susseguirsi di prediche e ritrattazione a incrinare il rapporto con gli scienziati. Se davvero la scienza non ha soluzioni prêt-à-porter, in base a cosa essa ha giustificato i lockdown e l’esclusione dal consesso civile dei non vaccinati? Comodo, ora, nascondersi dietro la fallibilità dell’intelletto umano.

Peraltro, alla faccia dei tentativi, degli errori e delle approssimazioni, tuttora, il posto del dibattito fondato su argomenti solidi lo occupa la censura. L’ultimo caso riguarda l’articolo di Silvana De Mari sui rischi della tecnologia a mRna, uscito sulla Verità e bandito da Linkedin, con il solito pretesto della lotta alle bufale. È la banalità degli algoritmi, sì. Ma è pure lo strascico di una filosofia: lo scopo dei media non è informare, bensì indottrinare. L’oggetto del giornalismo non sono i fatti, è la propaganda al servizio dei governi. Quelli progressisti.

È una linea che qualcuno non vuole mollare. Prendete Anthony Fauci, esponente di quel secondo tipo cui accennavamo sopra: lo scienziato che pontifica dopo aver accumulato fiaschi. Ricevuto in pompa magna ai Lincei, ha avuto il coraggio di difendere ancora la teoria del Covid zero (la pandemia non è finita finché ci saranno contagiati) e di tuffarsi nella moda verde, con l’invito a prenderci cura delle foreste, per evitare il salto di specie dei patogeni. Già, come se il coronavirus dipendesse dal climate change e non da un incidente nel laboratorio. Laboratorio finanziato pure grazie a Fauci, e incidente che, all’inizio, era la ridicola ossessione di Donald Trump, mentre ormai affolla rapporti di intelligence e quotidiani. Ieri, il Wall Street Journal ha confermato che almeno uno dei primi tre ricercatori infettati riceveva denaro direttamente dagli Stati Uniti.

Insomma, se c’è una scienza che quei signori conoscono a menadito, è quella di rigirare le frittate. E noi ci dobbiamo anche fidare?

Norme Ue insufficienti a regolare l’Ia

L’intelligenza artificiale (Ia), intesa come l’abilità di una «macchina» di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la creatività e la pianificazione, ha delle inevitabili ripercussioni anche sulla stessa Costituzione repubblicana vigente. In particolare, sono due gli aspetti particolarmente rilevanti che conducono a quelle che, autorevolmente, sono state definite dalla dottrina costituzionalistica «le frontiere dello Stato costituzionale» (Groppi). In primo luogo, è indubbio che l’Ia incida sul concetto di sovranità popolare, specialmente sulla formazione del consenso democratico: se, secondo la nota espressione di Norberto Bobbio (1909-2004), la democrazia è il potere visibile (sebbene non ci si interroghi mai sul suo autentico fondamento filosofico), molti degli strumenti dell’intelligenza artificiale, ad esempio le piattaforme tecnologiche le quali costituiscono oggi tra le fonti più importanti dell’informazione, operano nel nascondimento e negli algoritmi del software programmati per il raggiungimento di precisi interessi.Pertanto, data questa premessa, non possono non sorgere pesanti dubbi e perplessità sulle modalità di formazione del consenso e dell’opinione politica, dal momento che il rischio è quello di accelerare la c.d. «bubble democracy», ossia la frammentazione del pubblico in una pluralità di segmenti privi di qualunque radicamento all’interno di una sfera comunicativa comune (si rinvia, sul punto, all’ottimo lavoro del professor Damiano Palano).Le «democrazie stabilizzate» e le «nuove democrazie» corrono così il serio pericolo (in buona parte in atto) di subire una involuzione nelle loro stesse forme di Stato, in quel «Welfare State» che ha contraddistinto le Costituzioni del secondo dopoguerra e che è già stato largamente superato dal neoliberismo galoppante in assenza, peraltro, di modificazioni dei Testi costituzionali. È la conferma che il mito delle Carte costituzionali, quali limiti al potere, è evaporato da tempo. In secondo luogo, la «prepotenza delle nuove tecnologie», il «Prometeo scatenato» per dirla con le parole del filosofo tedesco Hans Jonas (1903-1993), condiziona l’effettiva garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati, primo fra tutti quello al lavoro. La proposta di regolamento Ue sull’intelligenza artificiale, presentata dalla Commissione europea nell’aprile 2021, e di recente approvata dal Parlamento europeo il 14 giugno a larga maggioranza (499 voti favorevoli, 28 contrari e 93 astensioni) e che ora dovrà passare alla fase della negoziazione con i Paesi membri e della Commissione Ue, pare ancora molto debole, limitandosi (art. 52) ad introdurre un obbligo di informazione in capo all’utente della presenza di un sistema intelligente, qualora non sia evidente, ogniqualvolta questo sia diretto all’interfaccia con le persone fisiche, abbia finalità di riconoscimento delle emozioni, eccetera. Sono sufficienti, allora, la «trasparenza algoritmica» e l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni normative che contengono «automatismi» (Cartabia), tali da precludere al giudice di tener conto della specificità del caso concreto, per assicurare una feconda dialettica tra la dimensione giuridica e la sfera della cultura (in senso antropologico e metafisico)? Ad avviso di chi scrive le plurime sfide dell’Ia richiedono non tanto di costituzionalizzare i «neurodiritti» (la tutela della sfera mentale e neurocognitiva), come ha fatto la Repubblica del Cile nella «nuova» Costituzione bocciata dal referendum del 4 settembre 2022, ma di frenare le derive di un potere concepito come unica condizione di libertà e giustizia per «tornare» ad una concezione dello stesso quale «arte della regalità» (Omero), ossia il potere/dovere di far crescere le cose secondo il loro intrinseco fine.

Continua a leggereRiduci

Sondaggio Usa: nel 2022 gli «esperti» hanno perso credibilità. Alcuni, dopo i flop, fischiettano. Altri, invece, pontificano ancora.Social e intelligenza artificiale incidono su opinione pubblica e diritti, con potenziali rischi per la democrazia. Un potere da frenare, contro cui l’iniziativa europea è carente. Lo speciale contiene due articoli. Ci dovremmo meravigliare? Dovremmo dare la colpa ai complottisti? Dovremmo fare come Matteo Bassetti, il quale, in un post sulla decisione del governo belga di distruggere 6 milioni di dosi di vaccino, se l’è presa con i no vax, anziché con i contratti capestro siglati dall’Ue? Puntiamo il dito su chi crede nelle scie chimiche, oppure ci lasciamo sfiorare dal sospetto che i «competenti», negli anni della pandemia, abbiano dato il peggio di sé? E che se la gente, adesso, ne diffida, la responsabilità è anzitutto la loro?Nel 2022 è crollata la fiducia nella scienza. Lo certifica, negli Usa, un sondaggio di Associated press-Norc center for public affairs research, che monitora le opinioni degli americani dal 1972 e ha intervistato un campione di oltre 3.500 persone. Il risultato dell’indagine è che gli adulti che dichiarano di nutrire «molta fiducia» nella comunità scientifica sono passati dal 48% del 2018 al 39% del 2021. La politicizzazione del Covid non ha aiutato. L’ostilità verso i cervelloni ricalca l’affiliazione partitica dei cittadini statunitensi: tra i repubblicani, solo il 26% dà credito agli esperti. E con ogni probabilità, la situazione Oltreoceano è simile a quella di qualunque altra nazione occidentale, Italia compresa. La reazione più scontata, oltre che la più arrogante, è appunto quella alla Bassetti: il problema sono i cretini che si curano con la curcuma. Al contrario, bisognerebbe considerare l’ipotesi che la rottura tra scienziati e società dipenda dal pessimo esempio offerto dai primi in questo triennio. A cominciare dalle zuffe mediatiche tra medici; passando per la spudoratezza con la quale i tecnici hanno offerto, ad amministratori insipienti, comode foglie di fico per decisioni scellerate; arrivando all’invereconda spocchia con la quale sono riusciti ad affermare tutto e il suo contrario. Non solo: i luminari ai quali ci saremmo dovuti mettere in mano hanno sostenuto una sfilza di sciocchezze, spacciate per dogmi, senza nemmeno premurarsi di chiedere scusa, una volta che le corbellerie sono venute a galla. La lista delle scempiaggini è lunga: i vaccini che proteggevano dal contagio e non avevano effetti collaterali; il Covid incurabile; il green pass che consentiva di tenere aperte le attività. Anzi, non sarà un caso se il sondaggione americano ha registrato certi risultati nell’anno in cui sono state scoperchiate le menzogne pandemiche. Dinanzi alla clamorosa débâcle dello sciocco positivismo in voga tra le élite - quelle di: «Lo dice Lascienza…» - le mosse dei diretti interessati sono di due tipi: c’è chi fischietta e chi pretende di continuare a impartire lezioni. Alla prima categoria appartiene Fabrizio Pregliasco, virostar in disarmo scongelata, con inopinato atto di misericordia, da Adnkronos, che gli ha chiesto un commento sugli esami di maturità. «La speranza», ha berciato il professore, è che, durante la pandemia, «i ragazzi abbiano compreso che la scienza va avanti per tentativi, per errori e successive approssimazioni. Forse qualcuno ha sperato che la scienza potesse dare soluzioni immediate a un problema nuovo». Ma guarda: pensa che scemo, chi s’aspettava il miracolo in provetta. A bocce ferme, apprendiamo che la conoscenza scientifica procede «per tentativi ed errori» - sono stati più gli errori dei tentativi, ma va bene così. Pregliasco, dunque, fa finta di niente. Abbassa la cresta. Riscopre l’umiltà. Peccato solo che, nelle fasi cruciali del periodo Covid, lui e i suoi colleghi si siano comportati come se avessero la verità in tasca. Ogni parere veniva presentato in maniera apodittica, definitiva, fino a che, senza soluzione di continuità, si passava alla verità successiva. I vaccini ci salveranno, ma forse non bastano; se non bastano, è perché ne servono di più; mascherine no, mascherine sì; ibuprofene no, ibuprofene sì. È stata la sicumera dei dottori catodici, è stata la gara a spararla più grossa pur di comparire, è stata la collezione di insulti ai sani che osavano rifiutare un farmaco, definiti «sorci», o invitati a pagarsi il ricovero in ospedale, è stato il susseguirsi di prediche e ritrattazione a incrinare il rapporto con gli scienziati. Se davvero la scienza non ha soluzioni prêt-à-porter, in base a cosa essa ha giustificato i lockdown e l’esclusione dal consesso civile dei non vaccinati? Comodo, ora, nascondersi dietro la fallibilità dell’intelletto umano. Peraltro, alla faccia dei tentativi, degli errori e delle approssimazioni, tuttora, il posto del dibattito fondato su argomenti solidi lo occupa la censura. L’ultimo caso riguarda l’articolo di Silvana De Mari sui rischi della tecnologia a mRna, uscito sulla Verità e bandito da Linkedin, con il solito pretesto della lotta alle bufale. È la banalità degli algoritmi, sì. Ma è pure lo strascico di una filosofia: lo scopo dei media non è informare, bensì indottrinare. L’oggetto del giornalismo non sono i fatti, è la propaganda al servizio dei governi. Quelli progressisti. È una linea che qualcuno non vuole mollare. Prendete Anthony Fauci, esponente di quel secondo tipo cui accennavamo sopra: lo scienziato che pontifica dopo aver accumulato fiaschi. Ricevuto in pompa magna ai Lincei, ha avuto il coraggio di difendere ancora la teoria del Covid zero (la pandemia non è finita finché ci saranno contagiati) e di tuffarsi nella moda verde, con l’invito a prenderci cura delle foreste, per evitare il salto di specie dei patogeni. Già, come se il coronavirus dipendesse dal climate change e non da un incidente nel laboratorio. Laboratorio finanziato pure grazie a Fauci, e incidente che, all’inizio, era la ridicola ossessione di Donald Trump, mentre ormai affolla rapporti di intelligence e quotidiani. Ieri, il Wall Street Journal ha confermato che almeno uno dei primi tre ricercatori infettati riceveva denaro direttamente dagli Stati Uniti. Insomma, se c’è una scienza che quei signori conoscono a menadito, è quella di rigirare le frittate. E noi ci dobbiamo anche fidare? <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/toh-crolla-fiducia-nella-scienza-2661621614.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="norme-ue-insufficienti-a-regolare-lia" data-post-id="2661621614" data-published-at="1687345802" data-use-pagination="False"> Norme Ue insufficienti a regolare l’Ia L’intelligenza artificiale (Ia), intesa come l’abilità di una «macchina» di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la creatività e la pianificazione, ha delle inevitabili ripercussioni anche sulla stessa Costituzione repubblicana vigente. In particolare, sono due gli aspetti particolarmente rilevanti che conducono a quelle che, autorevolmente, sono state definite dalla dottrina costituzionalistica «le frontiere dello Stato costituzionale» (Groppi). In primo luogo, è indubbio che l’Ia incida sul concetto di sovranità popolare, specialmente sulla formazione del consenso democratico: se, secondo la nota espressione di Norberto Bobbio (1909-2004), la democrazia è il potere visibile (sebbene non ci si interroghi mai sul suo autentico fondamento filosofico), molti degli strumenti dell’intelligenza artificiale, ad esempio le piattaforme tecnologiche le quali costituiscono oggi tra le fonti più importanti dell’informazione, operano nel nascondimento e negli algoritmi del software programmati per il raggiungimento di precisi interessi.Pertanto, data questa premessa, non possono non sorgere pesanti dubbi e perplessità sulle modalità di formazione del consenso e dell’opinione politica, dal momento che il rischio è quello di accelerare la c.d. «bubble democracy», ossia la frammentazione del pubblico in una pluralità di segmenti privi di qualunque radicamento all’interno di una sfera comunicativa comune (si rinvia, sul punto, all’ottimo lavoro del professor Damiano Palano).Le «democrazie stabilizzate» e le «nuove democrazie» corrono così il serio pericolo (in buona parte in atto) di subire una involuzione nelle loro stesse forme di Stato, in quel «Welfare State» che ha contraddistinto le Costituzioni del secondo dopoguerra e che è già stato largamente superato dal neoliberismo galoppante in assenza, peraltro, di modificazioni dei Testi costituzionali. È la conferma che il mito delle Carte costituzionali, quali limiti al potere, è evaporato da tempo. In secondo luogo, la «prepotenza delle nuove tecnologie», il «Prometeo scatenato» per dirla con le parole del filosofo tedesco Hans Jonas (1903-1993), condiziona l’effettiva garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati, primo fra tutti quello al lavoro. La proposta di regolamento Ue sull’intelligenza artificiale, presentata dalla Commissione europea nell’aprile 2021, e di recente approvata dal Parlamento europeo il 14 giugno a larga maggioranza (499 voti favorevoli, 28 contrari e 93 astensioni) e che ora dovrà passare alla fase della negoziazione con i Paesi membri e della Commissione Ue, pare ancora molto debole, limitandosi (art. 52) ad introdurre un obbligo di informazione in capo all’utente della presenza di un sistema intelligente, qualora non sia evidente, ogniqualvolta questo sia diretto all’interfaccia con le persone fisiche, abbia finalità di riconoscimento delle emozioni, eccetera. Sono sufficienti, allora, la «trasparenza algoritmica» e l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni normative che contengono «automatismi» (Cartabia), tali da precludere al giudice di tener conto della specificità del caso concreto, per assicurare una feconda dialettica tra la dimensione giuridica e la sfera della cultura (in senso antropologico e metafisico)? Ad avviso di chi scrive le plurime sfide dell’Ia richiedono non tanto di costituzionalizzare i «neurodiritti» (la tutela della sfera mentale e neurocognitiva), come ha fatto la Repubblica del Cile nella «nuova» Costituzione bocciata dal referendum del 4 settembre 2022, ma di frenare le derive di un potere concepito come unica condizione di libertà e giustizia per «tornare» ad una concezione dello stesso quale «arte della regalità» (Omero), ossia il potere/dovere di far crescere le cose secondo il loro intrinseco fine.

Monsignor Antonio Suetta risponde alle polemiche sulla campana che ogni sera suona a Sanremo per ricordare i bambini non nati. Accusato di patriarcato e violenza simbolica, ribadisce: non è una provocazione, ma un richiamo alla coscienza e al valore inviolabile della vita.