L'acqua e le città: gli acquedotti storici italiani tra Medioevo e Ventesimo secolo

L'eredità dell'antica Roma fu raccolta tra la fine del Trecento e l'Ottocento dalle città italiane sempre più desiderose di acque potabili. Nelle opere idrauliche urbane i segni della storia e dei grandi nomi della scienza e dell'architettura. Fonte di salute e forza per l'industria, sono ancora in gran parte visitabili per escursioni alternative.

L’acqua. Alla base della vita umana ma anche elemento in grado di garantire la crescita delle popolazioni se sfruttata con i giusti mezzi. Garanzia di salute e scudo contro le malattie infettive, nutrimento per le coltivazioni, energia per l’industria. La basilare importanza dell’elemento idrico era ben conosciuta agli antichi romani, che grazie allo sviluppo delle conoscenze nell’arte costruttiva fecero dell’acqua l’elemento base di una grande civiltà, le cui vestigia possono essere ancora ammirate nei resti dei grandi acquedotti realizzati in tutto il territorio che fu dell’Impero romano. Fu in seguito al declino di quest’ultimo che gli acquedotti caddero in rovina, senza che le autorità locali ne costruissero di nuovi o fossero in grado di garantire la manutenzione di quelli antichi. In Italia per buona parte del Medioevo l’approvvigionamento di acqua sorgiva per alimentare le città rimase in stallo, mentre la curva demografica in Europa vide un declino costante, acuito da forti ondate pestilenziali il cui picco fu rappresentato dalla peste del 1347. Fu solo dal tardo Rinascimento che i centri urbani italiani vissero una ripopolazione costante. La necessità di garantire acqua di fonte sia per la salute dei cittadini che per le attività lavorative divenne una priorità assoluta. Fu così che l’opera degli antichi fu ripresa, sostenuta dallo sviluppo delle nozioni di ingegneria idraulica e architettura. Furono i reggenti degli antichi Stati italiani e delle città-stato a farsi carico degli ingentissimi costi per la realizzazione di nuovi acquedotti in grado di sfidare gli ostacoli del terreno e gli attacchi degli agenti atmosferici. Nel nostro Paese sono ancora visibili molti di questi acquedotti monumentali, progettati sotto la consulenza di illustri uomini di scienza. Alcuni tra questi sono rimasti in funzione fino al Ventesimo secolo e sono ancora oggi visitabili, fornendo l occasione per escursioni alternative tra la fonte e la città, attraverso ponti dalle architetture maestose, foreste, pianure e serbatoi costruiti secondo i gusti dell’epoca in cui furono progettati e realizzati.

Antico acquedotto di Genova (costruito tra il secolo XIII e XIX)

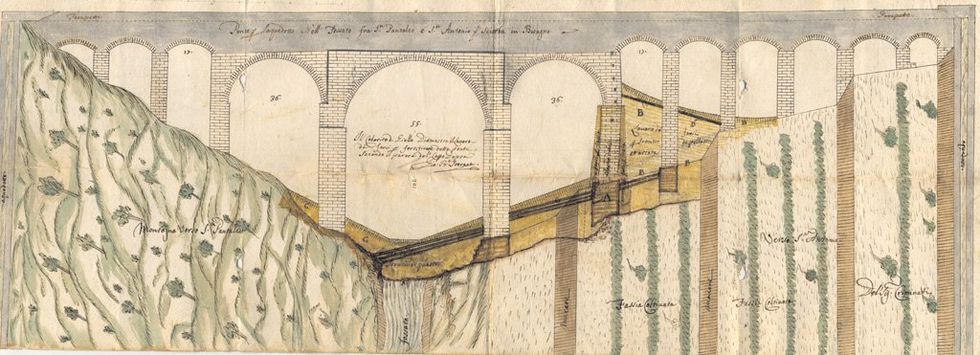

Il cuore dell’opera di ingegneria idraulica del capoluogo ligure si trova nella Val Bisagno, ricca di fonti e caratterizzata da forti declivi verso la città. La traccia di un antico acquedotto romano rimaneva visibile ma in totale rovina. Genova fu tra le prime città italiane a svilupparsi e ad avere un forte autogoverno e la conseguenza del fiorire dei commerci della Repubblica marinara andò di pari passo con la crescita della popolazione urbana. L’acqua dei pozzi e di quel che rimaneva di piccoli tratti di acquedotto non era assolutamente sufficiente. Le prime tracce scritte riguardo alla costruzione di un nuovo acquedotto si ritrovano attorno alla metà del XIII secolo negli atti del Capitano del popolo Guglielmo Boccanegra, che nel 1257 citò un tratto dell’antico acquedotto romano e la volontà delle autorità della Superba di prolungare il tratto che dalle prese del Veilino (tributario del Bisagno) entrava in città dall’antica porta dei Vacca. Una prima traccia di quello che sarà l’impianto definitivo risale al periodo tra il XIV e il XVI secolo, una struttura prevalentemente lignea che seguiva il tortuoso percorso dell’entroterra genovese esposto a continui smottamenti e agenti atmosferici che ne compromettevano continuamente il regolare funzionamento, comportando costi aggiuntivi alle casse dell’amministrazione cittadina. La prima grande svolta nella ricostruzione dell’acquedotto di Genova si ebbe soltanto nel 1623 quando il Governo cittadino, supportato dal finanziamento del Banco di San Giorgio, affidò i progetti a ingegneri e architetti illustri, tra cui spiccava il nome di Giovanni Battista Baliani, uno dei più importanti fisici d’Italia (tra i primi a studiare la pressione atmosferica) dagli studi del quale nacque una appassionante corrispondenza con Galileo Galilei riguardo la possibilità di realizzare un ponte-sifone per attraversare la valle del torrente Geirato e risparmiare un lungo tratto scoperto sui fianchi delle colline a costante rischio di crollo. L’allungamento dell’acquedotto riguardò allora il tratto a nordest di quello precedentemente realizzato fino all’abitato di Trensasco (dove i salti dell’acqua alimentavano diversi mulini) e alla località detta Schienadasino, dove avrebbe dovuto sorgere una diga di raccolta delle acque. Il ponte-sifone, a causa della mancanza di possibilità tecniche che impedivano un sollevamento dell’acqua superiore ai 10 metri rispetto ai 21 necessari al valico e all’inadeguatezza dei materiali nel Seicento non fu realizzato fino alla seconda metà del secolo successivo. In questo periodo le autorità cittadine furono costrette ad accollarsi i costi di continue riparazioni del tratto scoperto mediante semplici casse o assi di legno, che a causa degli agenti atmosferici erano soggetti a rapido deperimento e alle contaminazioni fungine che rendevano l’acqua di Genova inadatta alla potabilità e frequenti interruzioni dell’erogazione alle fontane cittadine. Il periodo delle riparazioni costanti proseguì per tutta la prima metà del 1700, fino alla svolta dell’ultimo scorcio del secolo dei Lumi. Le spese di manutenzione erano diventate insostenibili anche per la pur fiorente economia cittadina, mentre la struttura originaria del vecchio tratto dell’acquedotto diventava sempre più fragile. Fu all’inizio degli anni Settanta del secolo XVIII che ritornò in voga l’idea del ponte-sifone. Fautore convinto dell’opera fu l’architetto Claudio Storace, che iniziò una battaglia solitaria contro i detrattori di una soluzione che si sarebbe rivelata molto più economica che non un ponte a più arcate con condotta a pelo libero. Il valico diretto dei rilievi avrebbe poi bypassato un buon tratto dell’acquedotto ormai vicino alla rovina. Il progresso nel campo dell’idraulica aveva permesso di disporre di mezzi più adeguati e di pompe meccaniche di sollevamento più efficaci. Anche le tecniche costruttive nelle tubazioni in ferro erano più sviluppate e Storace si disse convinto della possibilità di realizzare uno dei primi ponti sifone in Europa, sul modello di quello da poco realizzato a Barcellona chiamato di Fontnova. Le diffidenti istituzioni genovesi temporeggiarono chiedendo all’architetto di sentire il parere dell’illustre contemporaneo collega, Luigi Vanvitelli. Quest’ultimo, esperto in materia, sconsigliò vivamente l’opera proponendo un ponte a livello di due ordini di arcate, dai costi esorbitanti oppure un rischioso passaggio a livello del torrente, di incerta efficacia. Lo scambio finì con una corrispondenza piccata tra i due e Storace scelse di proseguire per la sua strada, insistendo sull’economicità del sifone. L’inizio dei lavori fu fissato per il 1772 e il termine dell’opera giunse nel 1777. Il ponte sifone sul rio Geirato, (ancora oggi visibile e percorribile) non ebbe tuttavia vita facile. A causa dei difetti di costruzione e saldatura della tubazione (allora ancora singola) molte erano le perdite che producevano un calo di pressione con conseguente difficoltà di risalita dell’acqua. Molto sensibili alle gelate, le tubazioni resero per anni il ponte uno strumento a mezzo servizio, con conseguente riattivazione del vecchio e malconcio tratto collinare. Solo alla fine del secolo fu possibile trovare tubazioni adeguate, e il sifone a pieno servizio rese merito all’insistenza di Storace. All’inizio dell’Ottocento, sotto la guida dell’architetto Carlo Barabino, i lavori ebbero seguito con la sistemazione di quella che era rimasta la parte più antica dell’acquedotto medievale, a ridosso dell’abitato di Genova nella zona attorno a San Domenico-Ospedaletto-Santa Giulia. Anche nel tratto alto dell’acquedotto, a Struppa nei pressi di Molassana, fu deciso un intervento atto a realizzare un tratto in galleria (il cui ingresso è anch’esso visitabile) per i danni subiti durante la violenta alluvione del 1822. Nel 1829 nacque l’idea di duplicare l’esperienza di Storace con un nuovo ponte-sifone che avrebbe tagliato un buon tratto di acquedotto scoperto sopra la valle del Veilino, per scendere a Genova presso il cimitero monumentale di Staglieno. I lavori per il ponte a doppio canale iniziarono nel 1837 e terminarono nel 1842. Alto 20 metri sul letto del torrente, il ponte di pietra con volte a mattoni vola per 380 metri sopra su Staglieno e oggi è percorribile grazie agli interventi conservativi partiti all’inizio degli anni Duemila, completando un itinerario emozionante che dalle alture che dominano la superba portano in città attraverso l’antica via dell’acqua.

Per informazioni sugli itinerari dell’Acquedotto storico di Genova: https://www.visitgenoa.it/la-dellacqua-acquedotto-storico-di-genova

Livorno: acquedotto di Colognole o Lorenese (Secoli XVIII-XIX)

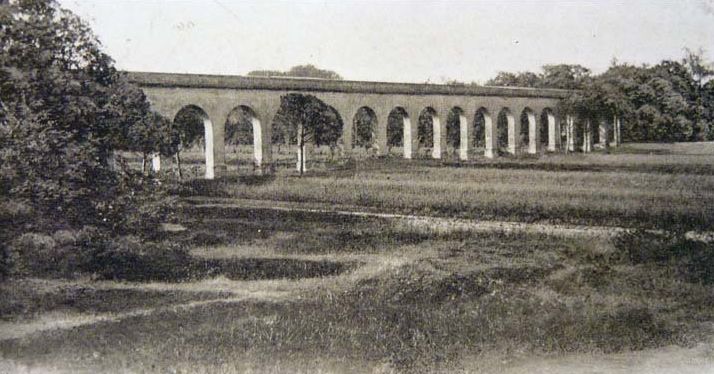

Come nel caso di Genova, l’esigenza di un acquedotto moderno nacque con lo sviluppo rapido della città portuale toscana sotto i granduchi di Asburgo-Lorena. Fu nei carteggi dell’Arciduca Francesco Ferdinando (in seguito divenuto imperatore a Vienna) che per la prima volta apparve il progetto di un nuovo acquedotto che avrebbe dovuto convogliare l’acqua della fonte del torrente Morra, sulle colline nel comune di Colognole nei pressi di Collesalvetti) alla città e all’importante area portuale. Il progetto proseguì sotto la reggenza del figlio di Francesco Ferdinando, Ferdinando III di Asburgo-Lorena il quale affidò all’architetto Pasquale Poccianti, uno dei massimi esponenti del neoclassico, il compito di progettare l’opera. Lunga 18 chilometri, la struttura fu pensata secondo un semplice ma efficace schema idraulico a gravità, dai circa 400 metri di quota della sorgente sui colli livornesi fino al mare. La costruzione ebbe inizio nel 1796 e subì un’interruzione durante l’occupazione napoleonica, per riprendere con la restaurazione dei Granduchi nel 1816. La sua realizzazione definitiva potè dirsi conclusa con l’Unità d’Italia, nel 1862, anni in cui l’opera prima di Poccianti fu proseguita dall’ allievo di quest’ultimo, Angiolo Dalla Valle.

Le strutture progettate dal Poccianti sono ancora esistenti e visitabili lungo il percorso dell’acquedotto, in particolare i maestosi edifici adibiti a serbatoi di raccolta delle acque sorgive del Morra. Tre sono le costruzioni principali in puro stile neoclassico: la prima e più importante, localizzata nel centro urbano di Livorno, è il Cisternone. Caratterizzato dalla semivolta aperta che ricorda alcune delle realizzazioni del maestro del neoclassico francese Claude-Nicolas Ledoux. Le finestrelle a mezzaluna ricordano quelle delle antiche terme romane e all’interno, la cisterna è meravigliosamente abbracciata da imponenti volte a sesto acuto. Le altre due costruzioni adibite a serbatoio si trovano lungo il percorso dell’acquedotto e sono chiamate il Cisternino, un serbatoio più piccolo anch’esso costruito secondo i canoni neoclassici. Non entrò mai in funzione a causa delle evoluzioni urbanistiche della città e durante i pesanti bombardamenti su Livorno della Seconda guerra mondiale rimase isolato tra le macerie del quartiere. Oggi è sede di associazioni culturali cittadine e visitabile. Il terzo edificio si trova fuori città, lungo il percorso dell’acquedotto di Colognole. Il Cisternino del Pian di Rota è un altro limpido esempio di neoclassico, con la facciata che richiama il pronao di un tempio greco con colonne di ordine dorico. La cisterna, oggi visitabile attraverso un percorso che dai boschi delle colline livornesi scende verso il piano dove si trova l’edificio, è stata allacciata alla rete idrica per tutto il periodo di servizio dell’acquedotto, terminato nel 1912. Interessanti, durante il percorso, i punti di presa costruiti come tempietti e i manufatti in pietra in corrispondenza delle sorgenti.

Per informazioni sull’acquedotto di Colognole: https://livornoexperience.com/lacquedotto-leopoldino-di-colognole-escursione-a-piedi-o-in-bicicletta/

L’acqua dei Borbone: l’acquedotto Carolino di Caserta

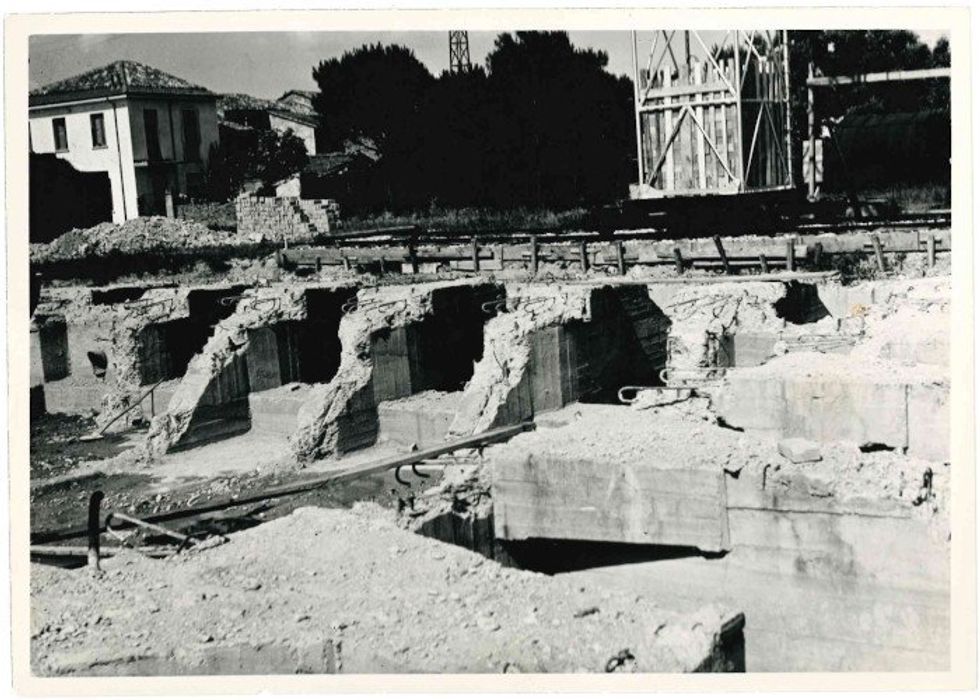

Carlo di Borbone, Re di Napoli, pensò alla metà del Settecento ad un grande acquedotto che completasse la sontuosa Reggia di Caserta e che ne alimentasse gli stupefacenti giochi d’acqua, unici nel panorama delle dimore dei sovrani europei. L’opera ebbe un artefice all’altezza del prestigio di corte, l’architetto Luigi Vanvitelli, autore delle maestose strutture della residenza reale. Le sorgenti furono scelte sulle falde del Monte Taburno, dove nasce il torrente Fizzo. Lungo ben 38 chilometri, l’acquedotto fu costruito a partire dal 1753 lungo una tratta per lo più interrata, soluzione che permetteva il riparo delle tubazioni dagli eventi metereologici avversi. Lungo il percorso erano stati costruiti in superficie 67 torrini di ispezione.

L’acquedotto Carolino, pur non visibile per gran parte del lungo percorso che segue nelle province di Caserta e Benevento, offre comunque uno spettacolo nelle opere fuori terra, in particolare nei ponti di valico delle vallate attraversate nel cammino verso la reggia. Si tratta di imponenti ponti-canale (non sifoni, considerata la nota avversione di Vanvitelli verso tale tipo di soluzione ingegneristica) a più ordini di arcate, di dimensioni gigantesche. E’questo il caso del ponte più noto di tutta l’opera, quello che attraversa la valle di Maddaloni. Si tratta di un ponte canale a tre ordini di arcate sovrapposte, della lunghezza complessiva di ben 500 metri e alto 60. Lungo il suo percorso sono presenti diramazioni pensate da Carlo di Borbone al fine di fornire acqua ai comuni attraversati dall’Acquedotto Carolino, un ramo di quali si dirigeva verso la popolosissima città di Napoli, flagellata costantemente dalle epidemie e in perenne carenza idrica, allacciandosi con il seicentesco acquedotto Carmignano.

Il sito della Reggia di Caserta contiene informazioni sulle visite alle strutture dell’Acquedotto Carolino:

https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/scopri-il-complesso/acquedotto-carolino/

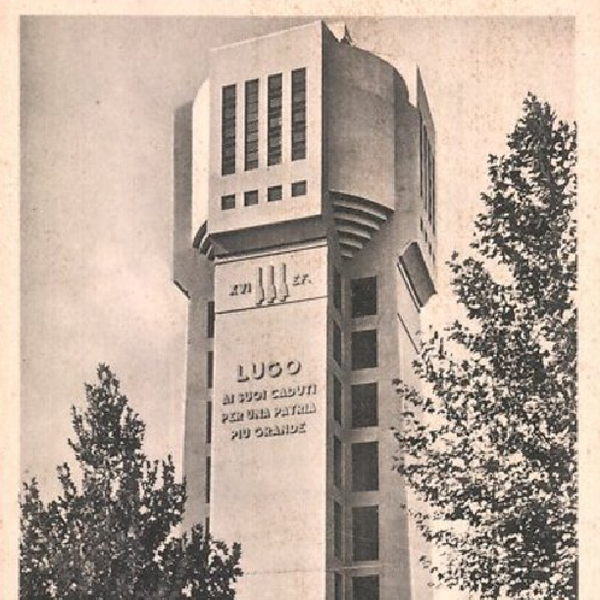

Il ventennio fascista e l’acqua dedicata ai Caduti di guerra

Non lontano dalle terre che videro nascere il futuro capo del fascismo, prossime alle zone delle bonifiche del Polesine, i monumenti di un acquedotto riportano a quei tempi e alla devozione delle istituzioni per il sacrificio del sangue italiano nella Grande Guerra, celebrato nello stile romano imperiale che si rifaceva a quel popolo che per primo studiò e realizzò i primi acquedotti italiani. I luoghi interessati sono due città a poca distanza l’una dall’altra: Ravenna e Lugo di Romagna.

A Ravenna, dove furono trovate tracce dell’antichissimo acquedotto Traiano che collegava la città a Forlì, i segni dell’opera portata a termine all’inizio degli anni Trenta sono ad oggi visibili in particolare modo nella monumentale torre piezometrica posta nel centro urbano del capoluogo. Il problema dell’acqua a Ravenna non era stato risolto e fino agli anni Dieci erano le cisterne su ruota a supplire alla carente rete idrica cittadina. Un primo progetto del dopoguerra si arenò a causa delle vicende politiche del Paese e fu ripresa alla metà degli anni Venti dalle autorità del regime. Il piano era cambiato e la linea secondo il nuovo progetto avrebbe captato le acque del fiume Marecchia nei pressi di Torre Pedrera per attraversare anche Porto Corsini e la località balneare di Marina di Ravenna. Il segno dell’opera sarebbe stata la grande torre piezometrica alta 40 metri in stile razionalista, sulla cui facciata campeggiava una scritta commemorativa in memoria dei Caduti italiani. Sotto l’epitaffio che recitava «Sia sacra alla memoria dei Caduti di tutte le guerre quest’opera redentrice di vita» Benito Mussolini pronunciò un discorso il giorno dell’inaugurazione dell’acquedotto il 1°agosto 1931. Nel 1945 la torre fu fatta brillare dai Tedeschi in ritirata, e fu ricostruita nei primi anni Cinquanta pari all’originale. A Lugo di Romagna la torre piezometrica fu costruita sette anni più tardi di quella di Ravenna. Alta 41 metri, rispecchiava influenze architettoniche futuriste e come quella della vicina città capoluogo fu rasa al suolo durante un’incursione aerea il 9 aprile 1945. Come la gemella ravennate, era una torre-monumento dedicata ai Caduti di guerra. Ricostruita nel 1949 è visibile come la torre di Ravenna. Le due strutture, rinate dalle macerie, si trovano rispettivamente in via Fusconi a Ravenna e in viale Dante a Lugo di Romagna, per chi volesse visitare entrambe le città approfittandone per un tuffo nella storia dell’acqua.