L’apoteosi di un piatto è la scarpetta. Marchesi la bramava, Sotis la odia

Era ora. Dopo due anni e mezzo di attesa, il prossimo 10 dicembre a New Delhi, in India, l’Unesco deciderà se la cucina italiana merita di entrare nell’esclusivo club delle cuisines mondiali già dichiarate Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

A oggi, in questo Olimpo del gusto sono state ammesse le cucine di Francia, Messico, Corea e Giappone. La candidatura della cucina italiana è stata presentata all’agenzia dell’Onu che si occupa di cultura, educazione e scienza nel marzo del 2023 dai ministeri dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e della Cultura, fiancheggiati da altre autorevoli realtà come l’Accademia italiana della cucina, che valorizzano e tutelano in patria e all’estero le tradizioni regionali del buon mangiare all’italiana: piatti e ricette sì, ma a fare grande una cucina è soprattutto quello che sta dietro al cibo: storia, tradizione, conoscenze, cultura, socialità, riti, identità e arte.

Ovviamente il comitato scientifico che sostiene la candidatura della cucina italiana ha presentato un malloppo di ragioni colte, solide e gustose, per le quali la cucina italiana merita il titolo di Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Eppure, ci siamo informati, manca tra le tante ragioni culturali, sociali, storiche e rituali che corredano la candidatura un’abitudine gastronomica tutta italiana che si pratica solo qui da noi: la scarpetta.

Bocciata dal galateo, la scarpetta è promossa dal gusto. Quel pezzo di pane intinto nella salsa rimasta sul fondo del piatto eleva all’ennesima potenza il sapore di un piatto straordinario. La scarpetta è come i tempi supplementari nel calcio: allunga il piacere del palato. Alzi la mano chi, per quanto educato, per quanto snob, non abbia deglutito dalla voglia di fare scarpetta con il sugo della pietanza rimasto lì a tentare il ghiottone. La scarpetta è trasgressiva ma non scandalosa. È una libidinosa consuetudine tramandata in famiglia. È l’apoteosi finale di una carbonara, di un piatto di trofie al pesto, della salsa bruna e densa dello stufato, del sugo dell’arrosto, di un pollo alla cacciatora. È un valzer con la pummarola, un tango con la bontà. Chiamatela come volete - ritocchino (in Toscana), «fare carrozzina» (a Firenze), «fare la passeggiata» (a Napoli), «pociàr el pan», inzuppare il pane, (in Veneto) - ma la scarpetta è una tentazione irresistibile, una sorta di mela d’Adamo, un peccato di gola primordiale.

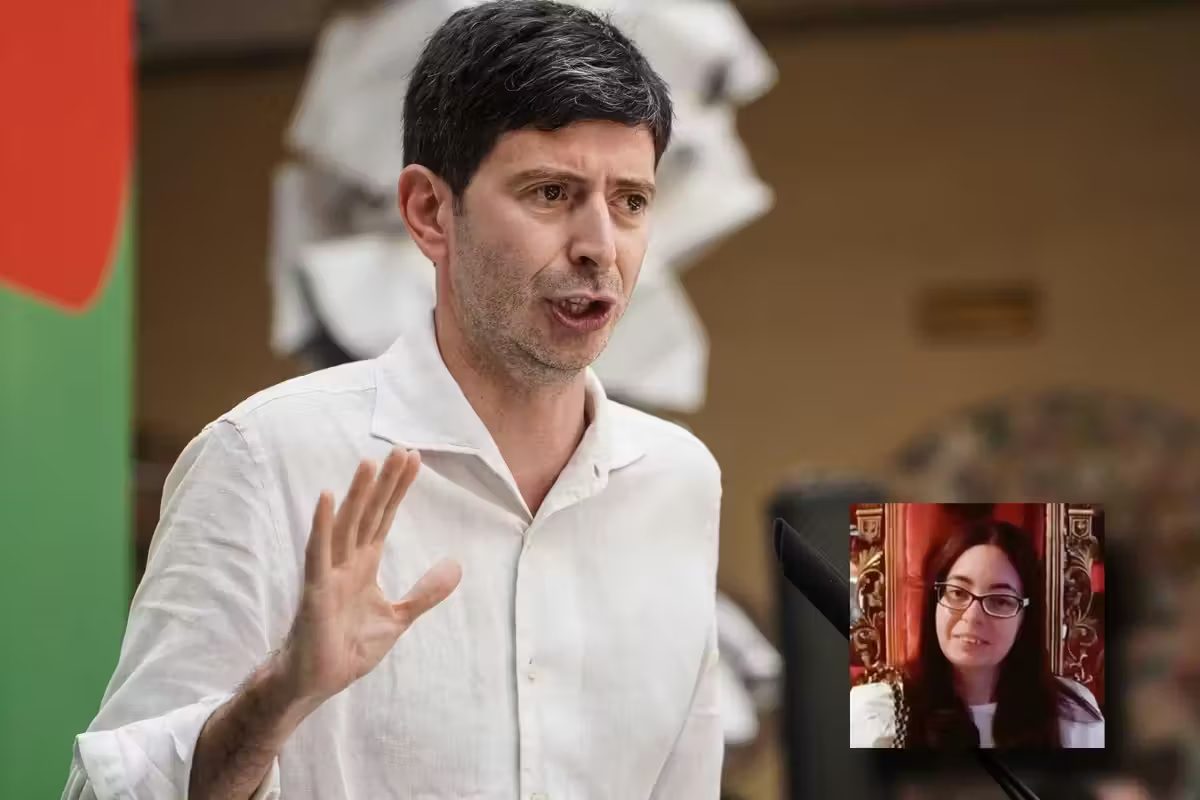

La scarpetta è estro, fantasia, trasgressione. E, se vogliamo dirla tutta, è anche un grande complimento silenzioso, ma di gran significato, che si fa al cuoco. Lo sapeva bene Gualtiero Marchesi che era contentissimo quando vedeva tornare in cucina i piatti lustri come se fossero stati passati sotto il brillantante della lavastoviglie. Il grande cuoco aveva bene in mente l’insegnamento la mamma: «Il condimento non è fatto per il piatto». Quindi, alè!, via libera al rifrucare il sugo rimasto nel piatto.

La scarpetta patisce il giudizio negativo del galateo. Lina Sotis, la regina del bon ton, nel Dizionario delle buone maniere condanna la scarpetta e manderebbe volentieri alla ghigliottina i reprobi del «maleducatissimo» gesto di raccattare l’ultimo sughetto con un pezzo di pane: «Non si fa assolutamente», afferma. Ma poi anche la Sotis offre una scappatoia: «Se in trattoria, tra amici, non sapete resistere, almeno abbiate il coraggio di farla maleducata fino in fondo e usate pane e mani. L’errore davvero increscioso sarà di strusciare il pane con l’aiuto della forchetta». Donna Letizia, pseudonimo di Colette Rosselli, moglie di Indro Montanelli, sull’uso della forchetta per fare scarpetta è di parere completamente opposto. Dal libro Il saper vivere di Donna Letizia: «Di regola non si raccoglie la salsa rimasta nel piatto. Solo in famiglia è permesso raccoglierla con dei pezzetti di pane, purché ci si serva della forchetta e non delle dita e purché, procedendo a questa operazione, non ci si comporti come se si passasse lo spazzolone della cera sul pavimento».

Sibilla della Gherardesca, discendente di una nobile famiglia toscana, dopo aver condannato l’uso del cellulare a tavola, dopo aver proibito di allargare il risotto nel piatto e di soffiare sulla minestra, è categorica anche sul raccattare il sugo: «Non si fanno scarpette: il pane deve entrare nel piatto solo per spingere il cibo sulla forchetta.

Ma, col passare del tempo, il bon ton cambia, si evolve. Quello che era proibito ieri diventa, oggi, di tendenza. Specialmente se ci si mette di mezzo il cinema e una brava videomaker, Simona Tarasco. In un corto intitolato La scarpetta, la regista riprende una sensuale mangiatrice di spaghetti al pomodoro. Il piatto è maestoso, rosso come la passione. L’attrice, la bionda e procace francese Joanne Palmero, finiti i vermicelli fa scarpetta: raccoglie il rosso sugo col pane e lo porta alla bocca con grande voluttà, pulendosi le labbra carnose col polpastrello dell’indice destro. È l’ultima carezza di sapore raccolta nel boccone. Ha scritto un cronista dell’Ansa del film: «La scarpetta è una storia di desiderio e piacere, di un voler di più, di andare oltre le formalità per perseguire il proprio desiderio, è un atto d’amore verso il cibo e soprattutto verso la vita». Non possiamo che sottoscrivere. Amen.

La Palmero sarebbe piaciuta ad Aldo Fabrizi, grandissima maschera del cinema e del teatro italiano, poeta romanesco che ce l’aveva con le donne magre condannate alla dieta e a mangiare gallette. Fabrizi, in un sonetto del libro Nonno pane, elogia l’umile sublimità del pane che raccoglie l’ultimo sugo: «So’ peli’e ossa, anemiche, nevrotiche,/ ma ognuna pe’ appari’ ‘na siluetta / a pranzo e a cena magna ‘na galletta/ e insiste ne le diete magrobiotiche./ Io ‘nvece adoro le pagnotte zotiche,/ senza tanti sci-sci, senza etichetta,/ che all’urtimo pòi facce la scarpetta/ specie ne li facioli co’ le cotiche».

Sostengono i lessicografi, i cacciatori di parole da inserire nei dizionari, che il modo di dire è recente, nato alla metà del Novecento. L’Accademia italiana della Crusca avanza l’ipotesi che scarpetta possa derivare dal siciliano scarsetta, un richiamo alla povertà e all’importanza di non sprecare cibo. Angelico Prati inserisce la «scarpetta» nel Prontuario di parole moderne del 1952, affermando che la patria della locuzione è Roma e ne spiega il significato: «Fare il ritocchino, pulire il piatto con un pezzetto di pane dopo avervi mangiato». Ma la Crusca non si ferma alla lingua italiana. Insegue il modo di dire anche nei dialetti e trova nel 1871 una rivista, La frusta, che fa dire a un tal Gaspero «er gobbo soprammentovato er sindico de Trestevere»: «Famme fa la scarpetta a sto tantino de sugo, che c’è arimasto».

Il boccone di pane che raccoglie il sugo dal piatto nel 1530 è sulla bocca del celeberrimo filosofo Erasmo da Rotterdam, autore dell’Elogio della follia e di un trattato per l’insegnamento delle buone maniere ai bambini, il De civilitate morum puerilium. Erasmo non considera scorretta quell’abitudine, ma i bambini possono raccogliere il sugo solo se anche i grandi lo fanno e raccomanda ai genitori che non li lascino cincischiare troppo nel piatto. Nel 1672 Antoine De Courtin, un diplomatico abituato a comportarsi bene alla tavola di re e imperatori, nel libro Nouveau traité de la civilité en France, classificò tale abitudine come un’usanza di contadini poco raffinata e non adatta alle buone maniere a tavola.

Sembrerà impossibile, ma la scarpetta è finita anche sotto i microscopi degli scienziati. Riferisce la Bbc, la Rai inglese, che una ricerca dell’università di Bristol era focalizzata sulla scelta del pane migliore per fare la scarpetta. Risultato: il migliore in assoluto è la «ciabatta» perché trattiene il 120% di sugo in più in più rispetto agli altri tipi di pane.