Sia consentito a un laico di esclamare: «Povero San Francesco!». Poche figure, infatti, sono state oggetto, a me pare, dentro e fuori i confini della cultura cristiano-cattolica, di così ossessivi, ripetuti e violenti tentativi di strattonamento, di acquisizione, starei per dire - se non temessi di essere blasfemo - di «tesseramento». E allora ecco il «San Francesco pacifista», ecco il «San Francesco ambientalista», ecco il «San Francesco animalista», ed ecco soprattutto il «San Francesco pauperista», per non dire direttamente socialcomunista.

Intendiamoci bene: per tanti versi, è naturale che una figura così carica di fascino, e insieme così popolare, si presti a interpretazioni differenti, alla valorizzazione - da parte di molti - di diverse sfaccettature. Eppure colpisce (e addolora) che tenda sistematicamente a prevalere una lettura pauperisticamente corretta, anticapitalisticamente corretta, in genere poco funzionale a una riflessione aperta sul celebrato, e invece utilissima alla strumentalizzazione politica e culturale praticata dai «celebranti».

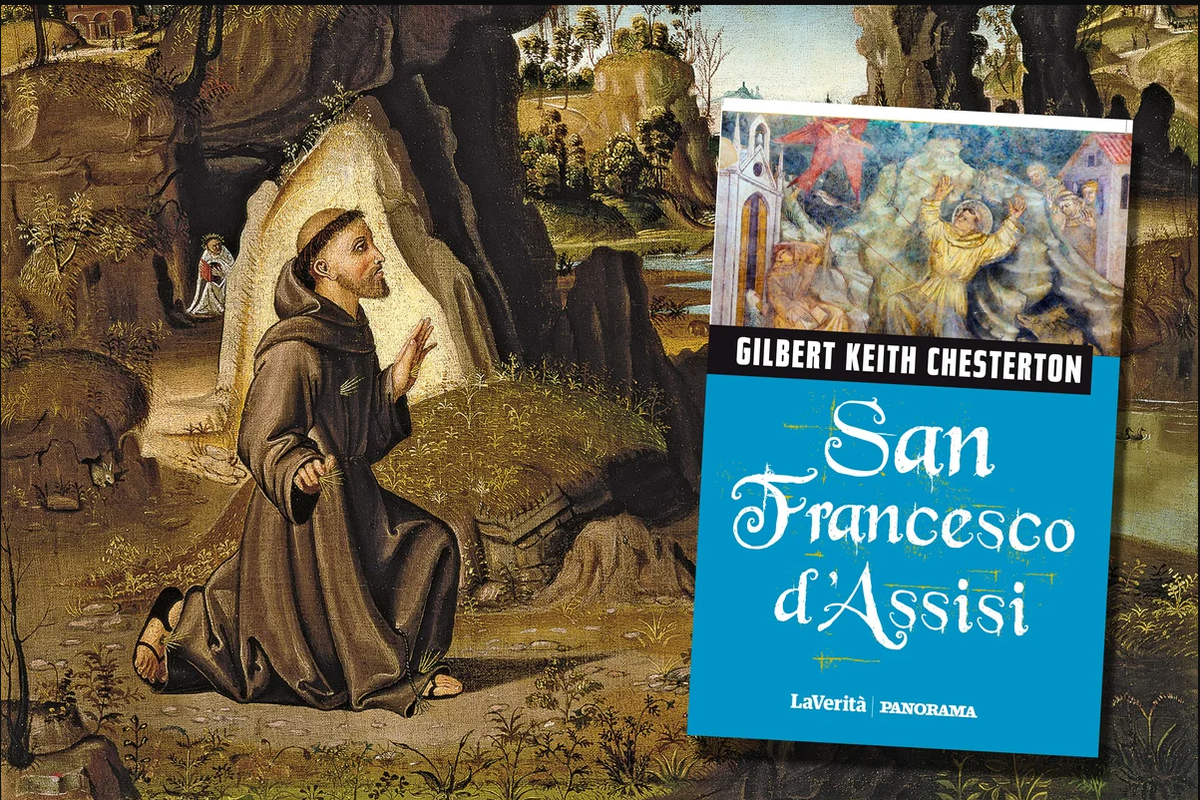

Chi scrive non appartiene a quella (pericolosissima!) categoria di liberali convinti di poter spiegare il cristianesimo ai credenti, aspiranti ghost-writer di encicliche, e in realtà - assai più prosaicamente - gran frequentatori di curie. A maggior ragione, facendo un doveroso passo indietro, mi permetto di raccomandare in modo speciale la rilettura (per chi già conosceva quest’opera) oppure la scoperta (per chi ancora non avesse fatto questo incontro) del libro che G.K. Chesterton ha dedicato a Francesco, opera meritoriamente riproposta in questi giorni in allegato con La Verità. E mi permetto - a margine - di svolgere quattro considerazioni.

La prima: Francesco rinuncia ai suoi beni, ma non sequestra quelli altrui. Pratica la rinuncia per sé, ma non pretende necessariamente di imporla a tutti come modello. La differenza non è piccola: c’è tutta la distanza che separa l’integrità di una scelta personale dall’integralismo di una imposizione rivolta a tutta la società.

La seconda: Francesco sceglie - letteralmente - di cambiare vita, e propone a chi vuol seguirlo un cambiamento altrettanto radicale. Ma questo non vuol dire «rinnegare» o «condannare». Vale per la vita di un gigante e vale per le vicissitudini di ciascuno: si può voltar pagina, eppure rimanendo fedeli a sé stessi. Anzi: può capitare di dover voltar pagina proprio per rimanere fedeli a sé stessi e alle proprie migliori speranze, proseguendo il cammino a testa alta.

La terza (che ci è insegnata proprio dal mondo anglosassone): i beni materiali non sono «sterco del diavolo», ma, per un credente, possono rappresentare altrettanti strumenti non solo per fare il bene proprio e della propria famiglia, ma anche per aiutare gli altri. Cosa sono i finanziatori delle charities, in questo caso di quelle cristiane? Sono credenti che utilizzano una porzione di ciò che il loro talento, la loro fortuna, il loro duro lavoro, ha consentito loro di ottenere, anche per dare una mano agli altri. Senza che ciò pesi sulla totalità dei contribuenti: anzi, una società privata vibrante e attiva guarda con diffidenza alla pretesa pubblica di statalizzare tutto, di controllare tutto, perfino l’assistenza e la beneficenza.

La quarta ed ultima (e sono convinto che questo sia un punto centrale della riflessione di Chesterton): Francesco è una persona felice, che vive nell’incanto del creato, che non incarna una cupezza penitenziale, ma propone una umanissima letizia.

Da questo punto di vista (e qui - chiedo perdono - il laico si spinge dove non potrebbe), forse i cristiani, anziché occuparsi di «ambiente», «diritti», temi «sociali», farebbero bene a non perdere di vista il cuore stesso del messaggio racchiuso nella venuta sulla terra dell’unico figlio di Dio. Rifletteteci un istante: prima della rivoluzione cristiana, e quindi in epoca greca o romana, tutto era diverso.

Per la filosofia greca (pensate a Platone) c’era una superiorità schiacciante del mondo ideale rispetto a quello reale. Gli uomini? Dei poveri esseri rinchiusi in una caverna, incapaci di uscirne, e persi dietro le ombre proiettate sulla parete della caverna, senza poter accedere alla realtà vera. Nella concezione romana, poi, lo status era tutto, e le classi un fondamento sociale imprescindibile.

Ecco, l’improvviso irrompere di una filosofia - il cristianesimo - che presume l’incarnarsi umanissimo del figlio di Dio, è un colossale riscatto della condizione umana, un improvviso e spettacolare recupero di dignità e centralità. Figurarsi: l’unico figlio di Dio che condivide la carne, le ossa, il sangue dei poveracci «rinchiusi» nella caverna platonica. E per giunta, al di là di classi e status, con l’affermazione della piena dignità di ogni singolo individuo, di ogni singola persona.

Sta forse qui il motivo della consapevole gioia, del sorriso, della letizia di Francesco? Non ne sono certo, ovviamente. Ma mi piace pensare che sia la domanda giusta alla quale provare a rispondere. Partendo dalla lettura di Chesterton.