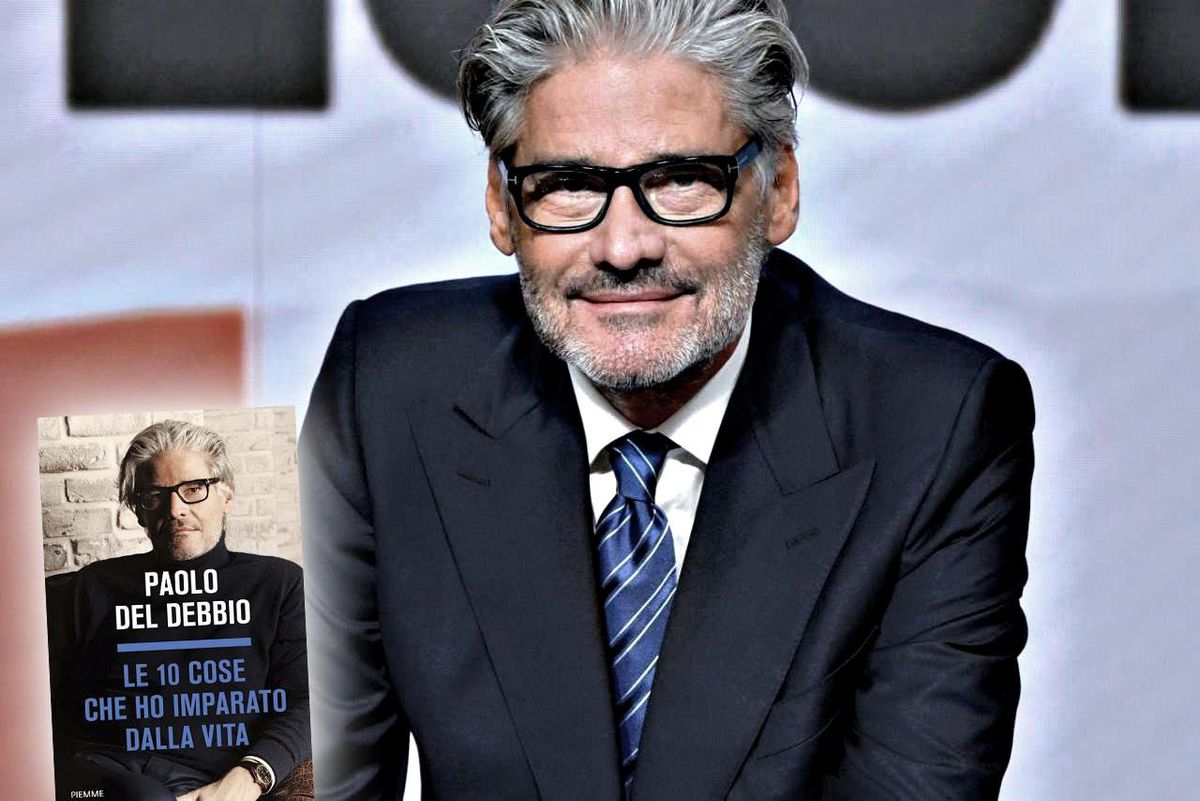

Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, un estratto dal primo capitolo di Le 10 cose che ho imparato dalla vita di Paolo Del Debbio (Piemme, 180 pagine, 17,50 euro). Nel libro il conduttore tv e firma de La Verità, che è anche docente universitario di Etica ed economia, mescola aneddoti e racconti autobiografici (messi per la prima volta nero su bianco) con la riflessione sul mondo, sugli altri e su sé stesso, ricostruendo la genesi della sua passione per le idee cattoliche e liberali, per la filosofia e per la gente comune.

Sono nato a Lucca, in una giornata nebbiosa, il 2 febbraio del 1958; mia madre non ha mai perso occasione per ricordarmi che probabilmente un po’ di quella nebbia m’era entrata nel cervello e lì era rimasta. Sono nato in una famiglia allegra, numerosa - eravamo in sette: la mia mamma Lilia, il mio babbo Velio, la nonna materna Maria, una zia di mia mamma, Pia, mio fratello Roberto - il primogenito -, io, mia sorella Roberta. In effetti con i nomi i miei genitori non ebbero molta fantasia ma, col passare degli anni, mi è piaciuto tanto avere due fratelli con lo stesso nome perché, in un certo senso, era come se fossero una sola cosa, nella mia mente e nel mio cuore. Siamo nati a distanza di sei anni io e mio fratello, cinque anni io e mia sorella, evidentemente i miei genitori compivano l’atto a scadenza piuttosto regolare. Sono nato in una famiglia che aveva poco ma che era riconoscente e felice del poco che aveva. È stato, questo fatto, la fortuna della mia vita.

Vivevamo in una casetta piccina piccina, con delle stanze minuscole disposta su tre piani, una per i miei genitori, una per Roberta, una per Pia - la più piccola - una per nonna Maria e una per me e Roberto. […] Quando scrivo che siamo stati abituati alla felicità con poco vuol dire anche che, nella mia famiglia, né mia mamma, né tantomeno mio babbo, hanno mai avuto una parola sola di invidia verso chi aveva di più, verso chi conduceva una vita più agiata. È pur vero che nella frazione di Lucca dove abitavamo, Sant’Anna, non c’erano molte di queste persone. Erano tutte famiglie che vivevano con poco, chi più e chi meno, ma questo non conta perché l’invidia e il risentimento per chi ha di più possono esserci ovunque. Era proprio un modo di pensare e di comportarsi. […] Quelle che componevano la mia famiglia erano tutte persone passate attraverso la guerra - mio padre, come vedremo più avanti, era stato anche deportato in Germania dai nazisti - e avevano provato la paura, il freddo, la fame, l’angoscia delle sirene che preannunciavano possibili bombardamenti. Mia nonna che era stata sigaraia - e aveva fatto anche una piccola carriera dentro la manifattura tabacchi di Lucca, quella che tutt’oggi produce il sigaro toscano -, aveva aiutato anche i partigiani portando i fucili in una carriola - a Lucca detta «pruetta» - coperti dalla paglia da una parte all’altra della città rischiando seriamente la vita più di una volta. […]

La zia di mia madre, Pia, era stata una filandaia, come diceva lei. Aveva cominciato a lavorare all’età di 12 anni, era una bambina, e lo aveva fatto per gran parte della sua vita. Tra le 10 e le 12 ore ogni giorno, spesso sabati e domeniche comprese, i locali densi dei fumi che venivano dalle grandi vasche di acqua bollente. […] Pia era nata l’8 giugno del 1890, quindi nel 1902 iniziò a lavorare. Al governo c’era Giuseppe Zanardelli della sinistra storica. Era una donna piuttosto taciturna e riservata. L’ho vista piangere e commuoversi una sola volta. Era il giorno in cui la mia sorellina Roberta compiva i 12 anni ed era stata preparata una torta con le candeline. Le spense soffiando con tutto il fiato che aveva nei polmoni tanto che sollevò una nuvola dello zucchero vanigliato che la ricopriva. Vidi Pia con le lacrime agli occhi, cosa che mi colpì tanto e le chiesi: «Oh Pia che succede?». Non mi rispose ma si rivolse a Roberta e le disse, sottovoce com’era abituata a parlare: «Alla tua età cominciai a lavora’ alla filanda». Quanta dignitosa sofferenza in quelle lacrime, nel ricordo di un’infanzia negata da una forma, sia pure moderna, di vera e propria schiavitù. […]

Dobbiamo molto a Pia, la nostra indimenticabile Pietta. L’ho capito tardi, quando ormai se ne era andata in Paradiso da tempo. Se i nostri beni di famiglia sono consistiti essenzialmente nel bene che ci è stato donato, Pia era il centro di questo bene ricevuto. Un bene che lascia traccia in chi lo riceve, va a posarsi in un luogo segreto dell’anima, e non evapora, non marcisce, non si consuma come le cose fanno nel tempo, perché non è una cosa tra le altre cose, è una parte dell’intreccio che costituisce la nostra persona, la sua umanità, quello che i latini chiamavano l’humanum. […]

La mia mamma, Lilia Da Torre, che si era sposata giovanissima, dopo aver aspettato il mio babbo nei due lunghi anni di prigionia a Luckenwalde, aveva conosciuto un solo uomo, prima e dopo la sua morte. Diceva sempre: «Al mondo un altro uomo come Velio ’un c’è». L’amore di una vita. Si vedeva, era evidente, palpabile. Aveva fatto la quinta elementare e dopo la fine della scuola mia nonna Maria l’aveva iscritta a una scuola per sarte diretta dalla inflessibile - lo so dai suoi racconti - signora Giuseppina Sargentini.

Le lezioni avvenivano in una grande stanza, in un appartamento nel centro della città, che era disposta in modo tradizionale: la cattedra della Sargentini, proprietaria, direttrice e istruttrice della scuola, e le alunne, tutte rigorosamente in divisa disposte su dei banchi, poco più grandi di quelli della scuola, fornite di stoffa, aghi, ditali salva dita per il cucito a mano, forbici grandi per tagliare la stoffa e forme di carta velina per tagliarla in modo preciso e accurato. Poche lezioni teoriche e tanta pratica. La Sargentini passava di frequente tra i banchi e quella era la vera scuola: verificare cosa stessero facendo, molti richiami, qualche (raro) complimento per il lavoro ben eseguito. […]

C’era l’abitudine, per questioni di risparmio, di comprarci i vestiti, come si diceva allora, «a crescenza», nel senso che venivano acquistati di una taglia un po’ più grande in modo che, crescendo, si sarebbero potuti indossare per più anni, finché non sarebbero diventati troppo piccoli. Mi aveva comprato - per l’appunto «a crescenza» - un bel cappotto, color cammello, un po’ più scuro «altrimenti l’avrei sporcato subito» e sullo scuro le macchie si vedono meno. Ne andavo fiero. Me lo mettevo per le «feste comandate» come si usava dire per riferirsi, secondo il precetto della Chiesa cattolica, ai giorni nei quali si doveva «partecipare alla messa». […] Un giorno, andando a trovare il mio amico Michele Bianchi, non so perché ma da idiota puro, invece di entrare dal cancello, forse per fargli uno scherzo e mettergli paura, decisi di scavalcare la cancellata che in cima aveva delle punte piuttosto aguzze, col cappotto addosso che raggiungeva la fine del polpaccio (in questo caso la mia mamma aveva, in effetti, un po’ esagerato). Sembrava che tutto procedesse per il meglio quando, ormai quasi dall’altra parte, la parte posteriore del cappotto, poco sotto le chiappe, mi si incastrò in una di queste punte, scivolai in avanti e nel capotto - acquistato certamente con sacrificio - si aprì un bello sbrego fino in fondo. […] La cosa fu risolta in un attimo e con tanta praticità. Prese le misure dello sbrego, fece due conti e sentenziò: «Per qualche anno il cappotto te lo scordi, con quel che rimane ti ci faccio un giubbottino, tanto ti para [ripara] dal freddo uguale». Punto e a capo. Quando uno è bimbo o anche ragazzo mangia prima con gli occhi che con la bocca e spesso accade che riempia il piatto senza poi finire quello che ha preso. In casa mia questo non era possibile. Se non lo finivi a pranzo te lo mangiavi a cena e se non lo finivi a cena te lo mangiavi a pranzo il giorno dopo. Non c’era via di fuga né alcuna forma di pietà da parte della mia mamma. «La roba da mangià ’un [non] si butta via. Chi ha patito la fame per la guera [con un “r” sola] queste ’ose [cose] vi [qui] un le pole [può] vedé». E il discorso era chiuso, il piagnisteo non era contemplato, il rifiuto bandito. Era così e basta. […]

A un certo punto, era il 1968, avevo dieci anni, arrivarono a Lucca dei parenti americani, che erano figli o nipoti a loro volta di un parente della mia nonna materna. Uno era andato in America agli inizi del Novecento e dopo aver fatto tanti lavori mise su una barberia e fece una piccola fortuna. Si chiamava Joseph Soresi. Arrivarono in sei, alloggiavano in un albergo di Lucca e per il mese che rimasero fu una festa continua. […] Naturalmente consideravo gli americani come i ricchi zii d’America: in effetti, anche raffrontati a noi, lo erano eccome. Ma ciò che mi colpì subito e che poi capii molto più tardi fu il loro atteggiamento verso la ricchezza. Infatti, i ben pochi ricchi della zona dove abitavo erano generalmente - almeno così li vedevo io con gli occhi di un bambino, ma non mi sbagliavo di molto - piuttosto arcigni, chiusi, quasi a voler nascondere la loro ricchezza ma al contempo trattando con sufficienza, quando non male proprio, le persone che avevano meno di loro. Come dicevo prima ci volle tempo per capire che per la maggior parte di loro questo comportamento dipendeva dal fatto che erano cattolici un po’ bigotti e bacchettoni: avidi, poco generosi, ma ricchi, non volevano dimostrarlo in pubblico, non per vergogna ma per un malcelato moralismo che però nel privato concedeva loro di fare quello che volevano. In pubblico doveva essere salvaguardata una certa immagine più falsa di loro stessi.

Ecco, di tutto questo negli americani non c’era neanche l’ombra: avevano, spendevano e pur non vantandosi certo non nascondevano la gioia autentica che tutto ciò gli arrecava, anche nel condividerlo con gli altri. In quel caso con la nostra famiglia e con quelle dei miei zii paterni e materni. Per me non fu una scoperta da poco perché ha poi influenzato il mio modo di guardare alla ricchezza e ai soldi in generale. Se non ci sono ci si accontenta di ciò che si ha, senza piagnistei perché ci avevano abituato i nostri genitori, Velio e Lilia - che bei nomi, così particolari, così rari, così delicati come ho sempre considerato le loro persone. Se ce ne sono - e sono frutto del lavoro, del sacrificio e dell’impegno - se ne gioisce e per quanto si può si condividono anche con gli altri, dentro e fuori la famiglia. Senza vergogna, senza falsi pudori, senza moralismi goffi e stucchevoli. Insomma, capii allora che i soldi non sono lo sterco del diavolo come voleva farci credere chi ne aveva molti e predicava tutt’altro. Cosa che accade purtroppo anche oggi. Le idee sbagliate sono dure a morire.