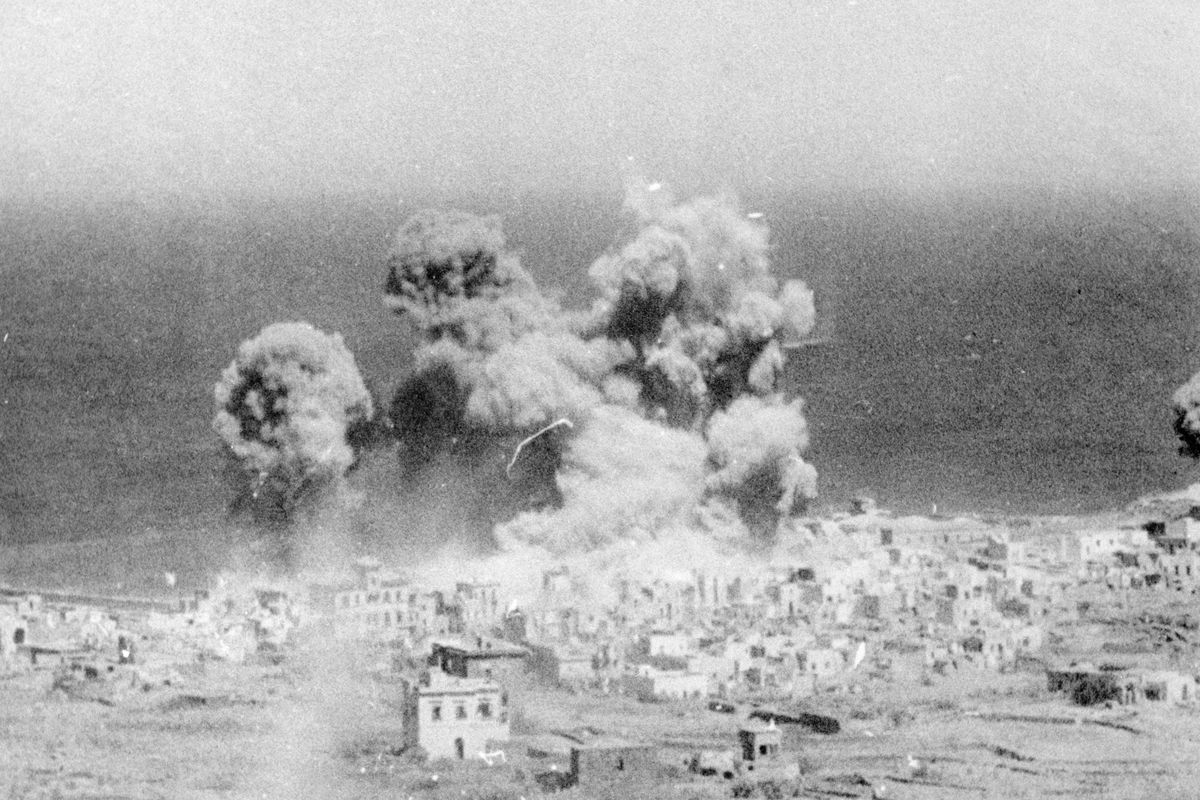

Ottant'anni fa gli Alleati iniziavano l'Operazione «Corkscrew» per l'occupazione dell'isola, fondamentale per il successivo sbarco in Sicilia. Gli Italiani resistettero un mese sotto una pioggia di bombe incessante. Oltre 1.000 bombardieri scaricarono 6.400 tonnellate di esplosivi fino alla resa per sete e crollo psicologico.

Sessanta miglia nautiche a Sudovest della costa occidentale della Sicilia. Questa è la localizzazione dell’isola di Pantelleria nel mediterraneo, a poca distanza dalla sponda tunisina. Qui esattamente ottant’anni fa gli Alleati misero per la prima volta piede in territorio italiano dopo un assedio lungo 33 giorni, dal 9 maggio all'11 giugno 1943. Meno di un mese più tardi gli Angloamericani sbarcheranno sulle coste meridionali della Sicilia danda il via alla campagna d’Italia.

Pantelleria, l’isola-fortezza.

Quel lembo di terra vulcanica, dalle coste frastagliate dalla forma ovoidale di soli 43 Km/q era diventata, come diceva la stampa dell’epoca, la «Gibilterra d’Italia». Sia per la sua collocazione geografica (si trovava a soli 200 km dalla fortezza avversaria, Malta) sia per le opere di difesa e offesa realizzate a partire dal 1936. Le sue acque e le sue grotte nascondevano siluri e motosiluranti, le sue coste erano difese da decine di postazioni di artiglieria costiera con pezzi di grande calibro, casematte, nidi di mitragliatrici, batterie contraerei della Dicat. L’opera più importante era l’aeroporto militare interamente costruito nel ventre della montagna, protetto da una spessa coltre di roccia e cemento armato. Il tunnel della base aerea di Marghana, profondo 308 metri, largo 26 e alto 16 poteva contenere fino a 60 velivoli. Durante la guerra dalla pista dell’isola erano decollati gli aerei che attaccarono Malta e i convogli britannici in transito nel Mediterraneo. Per queste caratteristiche, completate dalla presenza di una guarnigione italiana forte di 11.000 uomini e da tre postazioni radar che monitoravano i movimenti dell’aviazione alleata in Tunisia alla vigilia dell’operazione «Husky», lo sbarco alleato in Sicilia. Gli impianti Freya e Wurzburg erano stati installati dai Tedeschi e si trovavano nei pressi del porto, in località Cuddia Bruciata e presso la punta Limarsi. Lasciare Pantelleria intatta, per i comandi anglo-americani avrebbe potuto significare l’insuccesso dell’imminente operazione che avrebbe segnato l’inizio della campagna d’Italia. Lo stesso generale Eisenhower si mostrò inizialmente combattuto riguardo l’opportunità di rischiare un’operazione contro Pantelleria che avrebbe potuto significare dispendio di forze e una possibile resistenza ad oltranza dell’isola. Tuttavia, per i motivi strategici sopra descritti, la «Gibilterra d’Italia» andava conquistata perché i vantaggi di un successo sarebbero stati determinanti, sopra tutto la possibilità di controllare un aeroporto a sole 60 miglia dalla costa siciliana.

Operazione «Corkscrew», il «cavatappi» alleato su Pantelleria.

Alla fine del mese di aprile del 1943 i radar dell’isola registrarono grandi movimenti di velivoli lungo la vicina costa tunisina. L’esito finale della campagna nel Nordafrica aveva dato la possibilità all’aviazione anglo-americana di usufruire di ex aeroporti dell’Asse sempre più vicini alla Sicilia, dai quali erano decollati in quei giorni i bombardieri diretti sulle città dell’Italia meridionale. Per non destare troppi sospetti sul reale obiettivo dell’operazione contro l’isola fortificata, le incursioni aeree su Pantelleria iniziarono in sordina mentre si tenevano impegnate le difese degli aeroporti siciliani che avrebbero potuto attivarsi in difesa della piazzaforte del Mediterraneo. Nessun movimento di navi da guerra alleate sembrò indicare uno sbarco imminente nei primi giorni di maggio, poiché gli Alleati avevano deciso di agire soprattutto dal cielo allo scopo di annientare le difese costiere, i radar e la pista di aviazione testando con le prime fasi dell’operazione anche la reazione italiana e il morale della guarnigione di stanza sull’isola. La disponibilità di velivoli alleati fu impressionante. L’Usaaf e la Raf, unite nella Naaf (North African Air Force) potevano contare su più di 1.000 aerei da caccia, cacciabombardieri, bombardieri medi e pesanti. La Regia Aeronautica e la Luftwaffe avevano una forza di circa 700 velivoli in grado di combattere, ma la lotta fu impari sin dall’inizio a causa della grande capacità produttiva delle industrie aeronautiche americane che erano in grado di rimpiazzare le perdite velocemente, mentre le industrie tedesche ed italiane erano state fortemente danneggiate dalle incursioni dei mesi precedenti.

Il primo grande bombardamento colpì Pantelleria l’8 maggio 1943 per opera di bombardieri medi B-25 e cacciabombardieri a tuffo A-36. Da questa incursione gli alleati capirono che la difesa contraerei, pur ben dislocata, non disponeva di armi adeguate e da lì in avanti fu un crescendo di raid, che lungo l’operazione passarono dalle 200 sortite al giorno della prima fase fino alle 2.000 del giorno precedente lo sbarco alleato. Un altro grave difetto delle opere di difesa di Pantelleria, che rese più facile la vittoria finale alleata era rappresentato dal fatto che i pezzi costieri e le artiglierie non erano state adeguatamente protette da opere in cemento armato, rimanendo esposte alle bombe nemiche che incessantemente piovevano dal cielo. La caccia italiane e tedesca faticò a contrastare quella massa di velivoli, adeguatamente protetta dai caccia di scorta, nonostante alla fine della battaglia gli abbattimenti di aerei alleati arrivò a 45. Poche, relativamente alla violenza dei bombardamenti, furono le vittime civili e militari in quanto l’isola offriva moltissimi rifugi in grotta.

Il continuo martellamento di Pantelleria diede i suoi primi risultati dopo circa due settimane, quando le postazioni radar furono messe fuori uso (Cuddia bruciata fu annientata il 21 maggio, mentre il radar del porto fu trasferito ad Agrigento per volontà dei tedeschi). Dal 18 maggio anche i bombardieri pesanti colpirono l’isola con bombe di grosso calibro. Da giugno iniziò a muoversi anche la Royal Navy, che per rendere più difficile l’approvvigionamento di Pantelleria aveva istituito un blocco navale. Verso la fine delle operazioni, si presentò di fronte al porto colpendolo con ripetuti cannoneggiamenti, senza che i caccia e gli aerosiluranti italiani riuscissero ad intercettarne la rotta anche per la scarsa qualità degli impianti radio di bordo che rendeva difficile la comunicazione e di conseguenza la trasmissione di notizie sull’esatta posizione della flotta nemica.

Nell’ultima fase dell’attacco a Pantelleria, gli Anglo-americani capirono che il morale italiano era basso, giacché nonostante la massa di fuoco a cui le difese erano state sottoposte, ancora circa la metà dei pezzi era in grado di operare e il tributo di sangue per gli Italiani comandati dall’Ammiraglio Gino Pavesi era stato irrisorio. Nonostante ciò, la reazione alle incursioni quotidiane diveniva sempre più flebile fino a sparire quasi del tutto negli ultimi giorni prima dell’occupazione. Fu allora che i Comandi alleati capirono che l’ora dello sbarco era imminente. La mattina dell’11 giugno, dopo il più violento dei bombardamenti dall’inizio della battaglia, i mezzi da sbarco coperti dai cannoni delle navi britanniche i primi uomini del 1st Infantry Division britannica(di 14.000 che occuperanno Pantelleria) toccarono il suolo italiano per la prima volta dallo scoppio della guerra. La resa avvenne quasi subito, senza colpo ferire e generò in seguito una lunga polemica per l’atteggiamento remissivo dell’ammiraglio Pavesi, che evitò il conflitto armato a terra e fu un seguito brevemente internato dagli Inglesi per essere poi liberato e reintegrato nel 1944.

La sete di Pantelleria.

L’isola di Pantelleria non ha sorgenti di acqua dolce. Circondata dal Mediterraneo, l’unica fonte alternativa al mare è il Lago di Venere di origine vulcanica. Le sue acque sulfuree erano però totalmente inutilizzabili ai fini dell’utilizzo per la popolazione e i soldati. La raccolta dell’acqua per la guarnigione italiana avveniva tramite la raccolta in cisterne alimentate da navi provenienti dalla Sicilia o per mezzo dei tetti dei dammusi, le tipiche costruzioni pantesche la cui particolare conformazione del tetto fungeva da vasca per l’acqua piovana. I bombardamenti del maggio-giugno 1943 compromisero soprattutto la rete idrica alimentata da motopompe che furono inizialmente sostituite da pompe di emergenza la cui potenza risultò insufficiente a garantire la distribuzione. Quest’ultima era resa ulteriormente difficoltosa perché le autobotti faticavano a percorrere le strade rese inagibili dalle bombe alleate ed erano esposte al rischio di mitragliamento a bassa quota durante le incursioni praticamente continue. Anche la qualità delle scorte alimentari crollò ed i soldati furono spesso costretti a fare uso di razioni di emergenza. Il fattore psicologico fu determinante per la resa dell’isola, che intaccò pesantemente la volontà di combattimento della guarnigione. Fu l’azione dei continui bombardamenti a sfinire i militari italiani, costretti giorno e notte ad esporsi a rischi per mantenere operative le infrastrutture, cosa che fecero egregiamente. Tuttavia l’azione prolungata e crescente dell’aviazione alleata ebbe l’effetto di generare nei soldati una sorta di «sindrome di Sisifo» per cui i grandi sforzi compiuti sarebbero stati inutili, dal momento che poco dopo avrebbero dovuto ripetersi all’infinito.

Quando gli Inglesi occuparono Pantelleria, si resero conto che l’isola avrebbe potuto resistere più a lungo, procrastinando di conseguenza lo sbarco in Sicilia. Gli ufficiali e gli esperti di logistica inviati dagli americani per organizzare lo sfruttamento della base aerea rimasero colpiti dal fatto che né il grande hangar né la pista di atterraggio erano stati distrutti prima dello sbarco. Trovarono le cariche già installate, ma mai innescate. Fu come se i soldati fossero rimasti storditi da un mese di bombardamenti senza fine. L’ammiraglio Pavesi si giustificò dichiarando in seguito come la sua scelta fosse stata dettata dalla volontà di preservare la vita ai suoi uomini e ai civili di Pantelleria e durante i mesi della Repubblica Sociale su di lui cadde l’accusa di alto tradimento e una condanna in contumacia alla pena capitale.

Pochi giorni dopo lo sbarco dell’11 giugno, da «Gibilterra d’Italia» l’isola-fortezza diventò una grande portaerei per gli Americani, che meno di un mese più tardi sbarcavano sulle coste della Sicilia meridionale.