2024-05-12

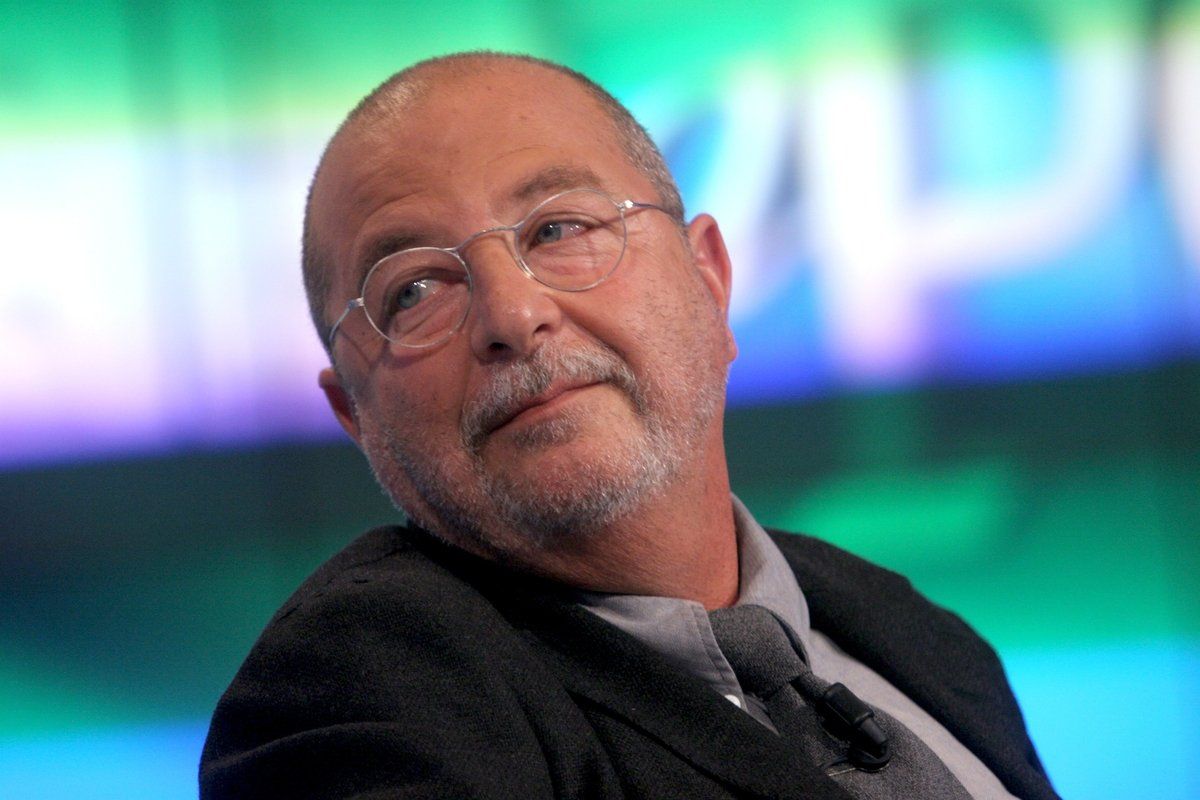

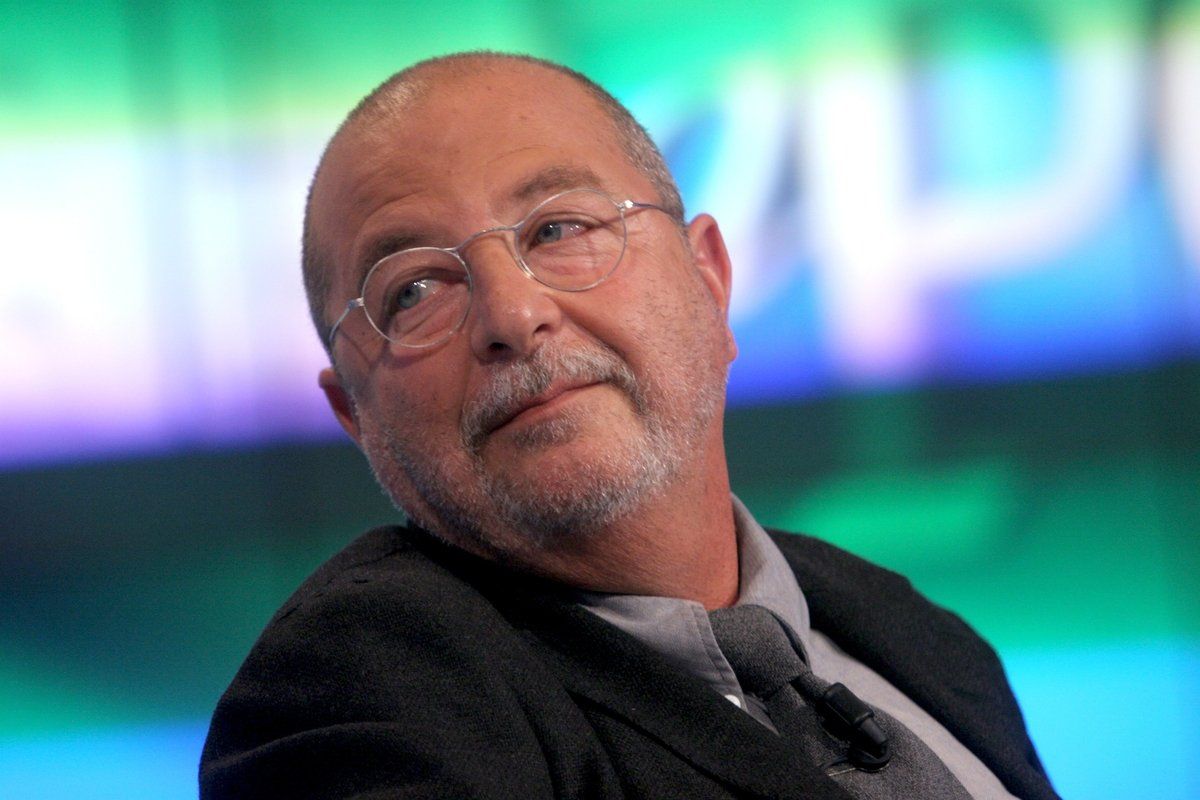

Marino Niola: «C’è domanda di sacro ma questa Chiesa-Ong non offre più risposte»

L’antropologo autore di «L’Italia dei miracoli»: «Alla gente le istanze sociali non bastano, perciò affolla i grandi santuari».L’Italia dei miracoli è il nuovo libro di Marino Niola, professore di antropologia all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e autore di grande profondità, che ha deciso di compiere un viaggio nel sostrato magico della nostra cultura. Una dimensione che - nonostante la crisi della fede e il disincanto del mondo - sembra resistere con forza. «C’è il disincanto del mondo, è vero», ci dice Niola. «Ma forse il mondo vorrebbe essere ancora incantato. La religione ufficiale è diventata una cosa da intellettuali, da operatori sociali (la Chiesa oggi somiglia molto a una Ong) e proprio per questo perde la trascendenza, perde il sacro, perde potenza. Questa potenza, allora, la gente va a cercarla in luoghi pieni di energia, nei grandi santuari mariani, nelle chiese dei grandi taumaturghi e dei santi guaritori come Sant’Antonio o San Rocco. Luoghi dove il sacro si dà ancora allo stato puro, non è miscelato, e dove la religione non è fatta solo di dogmi astratti, e quindi di sottigliezze da intellettuali e teologi, ma parla al corpo, alle emozioni: è una religione fatta di carne e sangue».Anche i cristiani più tradizionalisti lamentano che la Chiesa si sia trasformata in una sorta di organizzazione umanitaria e tenda a dimenticare Cristo che sarebbe invece il suo «core business». Eppure papa Francesco viene celebrato dai media proprio quando si occupa di temi sociali... «Sì, la parola giusta è core business. È vero, papa Francesco sicuramente rappresenta un aspetto nobile che è quello dell’assistenza e della vicinanza agli ultimi, ma la Chiesa non può essere solo questo. Ciò che le ha consentito di durare 2.000 anni e di arrivare fino a noi è la corrente di energia che lega il sacro alle persone. Le lega in una specie di corpo a corpo, perché la religione è anche questo: non può essere solo ragione, deve essere emozione, sentimento, abbandono, poesia, perfino danza. Non è un caso che, come diceva il grande scrittore inglese Aldous Huxley, uno dei più grandi errori della Chiesa sia stato quello di abolire la danza dalla sua liturgia e dal suo rituale. Altre religioni invece, come sa, conservano tutto questo. La Chiesa ha messo sempre più tra parentesi il ruolo del corpo, che è il generatore delle emozioni, a vantaggio di un’anima che di fatto non è altro che una versione impoverita della mente. E se la religione diventa questo, cioè diventa astrazione impervia buona per i teologi, ma che non serve agli ultimi, allora perde molto del suo - usiamo questa parola - appeal».L’importanza della liturgia era uno dei punti su cui più insisteva Joseph Ratzinger. «La liturgia è il cuore perché impegna mente e corpo, anima e soma, tutto insieme. È come se la liturgia ricostituisse l’unità anche dell’essere religioso, che oggi viene scisso in due parti che è difficile conciliare e far coincidere. In questo momento la Chiesa ha una certa distanza, addirittura un po’ diffidenza, nei confronti della liturgia. Le racconto questo. Quando ero ragazzino e ci fu la riforma del Vaticano II, avevamo una colf analfabeta che non era mai stata a scuola. Quando la messa da latina diventò italiana, lei era sconcertata e diceva: “Adesso non capisco più una parola”. Questo ci fa capire come la liturgia assomigli molto alla poesia, spesso è il suono a produrre senso. Se appiattiamo le parole potenti della religione sulla nostra lingua quotidiana, le togliamo la trascendenza. E allora perché si dovrebbe essere religiosi? Diventa vero ciò che diceva Pascal: senza miracoli non si fa peccato a non essere religiosi». Una filosofa francese, Chantal Delsol, ha parlato di ritorno del paganesimo inteso come politeismo. In effetti ritornano alcuni elementi del paganesimo: l’adorazione della Natura, del Femminile... Nei movimenti ecologisti questa tendenza emerge con forza. «Nell’ambientalismo contemporaneo c’è molto del paganesimo che adorava la natura come sistema di forze. E dall’equilibrio di quel sistema dipendeva il buon ordine del mondo. Oggi troviamo un po’ di questo paganesimo anche laddove ci aspetterebbero di trovare un pensiero laico, secolarizzato. Ci sono istanze che una volta erano tipiche della religione pagana, che da un certo punto di vista correva meno il rischio dell’ateismo». In che senso? «Se riduciamo il monoteismo a una sorta di filosofia razionale, sempre più disincarnata e senza corpo, compiamo un passo decisivo verso l’ateismo. Questo in fondo è il senso del mio discorso, che può assomigliare a certe tesi della Chiesa più conservatrice ma in realtà è misurato sulle istanze del presente. Con tutta evidenza il cristianesimo sociale, che è stato prezioso in certi anni, oggi non basta più a rispondere alle domande del mondo. Lo dimostra per esempio il malcontento che serpeggia nel clero africano, che è molto meno relativista di quello occidentale, per esempio su molti dei diritti civili». Nel frattempo continuano ad avanzare altri tipi di spiritualità, soprattutto orientali. Filosofi come Byung-Chul Han le considerano più adatte ai nostri tempi. Spesso si tratta di filosofie che predicano il distacco dal mondo. «Sì, spesso sono forme di rinuncia, come quelle di Buddha, di Pitagora, di altri grandi rinuncianti. E sono anche istanze che una volta venivano espresse dai movimenti politici. Adesso la nostra società - orfana della politica - si indirizza verso queste forme di spiritualità. Cosa che è tipica delle società molto pluraliste, dove convivono tante istanze e tante culture. L’unico pericolo, forse, è che queste spiritualità vengano annacquate, diventino delle tecniche di dinamica mentale o di wellness dello spirito». Si dice spesso: scompare la religione, scompare la politica... Eppure emergono movimenti politici che hanno una forte impronta religiosa, addirittura messianica. Penso ancora all’ecologismo, a figure come quella di Greta Thunberg, «la bambina che annuncia la fine dei tempi»...«Sì è vero, è il momento del messianismo. La nostra è una società in cui l’espansione orizzontale dei diritti crea una sorta di diritto di tutti su tutto, e ciascuno scambia i propri desideri per diritti. Questo fenomeno conduce al crollo. Niente è nocivo per le società come il superamento della soglia dell’entropia: le spinte centrifughe si moltiplicano e gli egoismi sono destinati a crescere. Tutto questo fa aumentare la richiesta di religione, che è anche richiesta di regole, una sorta di antidoto all’entropia disordinata che fa cadere tutte le impalcature che danno ordine alla società».Secondo lei dunque c’è anche una richiesta di autorità? «Non di un’autorità autoritaria, ma di una giusta autorità che venga avvertita come un servizio e non come oppressione. Torna in qualche modo uno dei grandi dibattiti della sociologia a metà del Novecento. Quello tra Talcott Parsons e Wright Mills: uno (Mills) concepiva il potere come una forma di oppressione tout court. Talcott Parsons distingueva il potere come servizio, come funzione sociale utile, da un potere degenerato e oppressivo. Nessuna società può esistere senza ordine e senza un potere. Questo non è autoritarismo: è realismo».E qui torniamo q quel che si diceva prima sul paganesimo. Le religioni monoteistiche sono religioni del padre: c’è un’autorità verticale, appunto paterna, che stabilisce le regole, i limiti e i confini. Oggi invece si preferisce - anche a livello statale - un modello più materno, orizzontale, che si preoccupa dei singoli o finge di preoccuparsene. «Sì. Anche le istanze di wellness, dietetiche, spesso mascherate da rispetto per l’ambiente, sono istanze materne. È così il culto della terra, ad esempio quello latinoamericano della Pachamama. Alcune Costituzioni latinoamericane includono addirittura i diritti della terra. Ma potremmo parlare pure dell’antispecismo e di alcuni aspetti del femminismo. Questi ultimi, quando non degenerano e diventano una sorta di cancel culture generalizzata, dimostrano che il trono del padre vacilla. Chissà, forse non è un male che vacilli, però bisogna stare attenti a non rimanere senza trono». Invece la sensazione è che questa nuova autorità apparentemente benevola sia soltanto una caricatura del femminile, della grande madre, della spiritualità del passato. E miri al controllo, al consumo. Si è voluto abbattere una autorità per sostituirla con un’altra che è altrettanto se non più oppressiva. Ma in maniera più mascherata e subdola. Viene da pensare che, in fondo, queste nuove spiritualità siano la maschera della religione del capitalismo. «L’impressione che si ha osservando questi movimenti, questi pseudo-matriarcati (la Wicca negli Stati Uniti, i culti della grande madre o quelli che celebrano la strega delle origini) è che in fondo ci siano interessi di mercato. Il mercato ha bisogno, ovviamente, di differenziare l’offerta spirituale, e pure di banalizzarla. Il rischio è che, in questo modo, le grandi sfide del nostro tempo riguardanti la fede e la spiritualità vengano svuotate di senso e polverizzate».