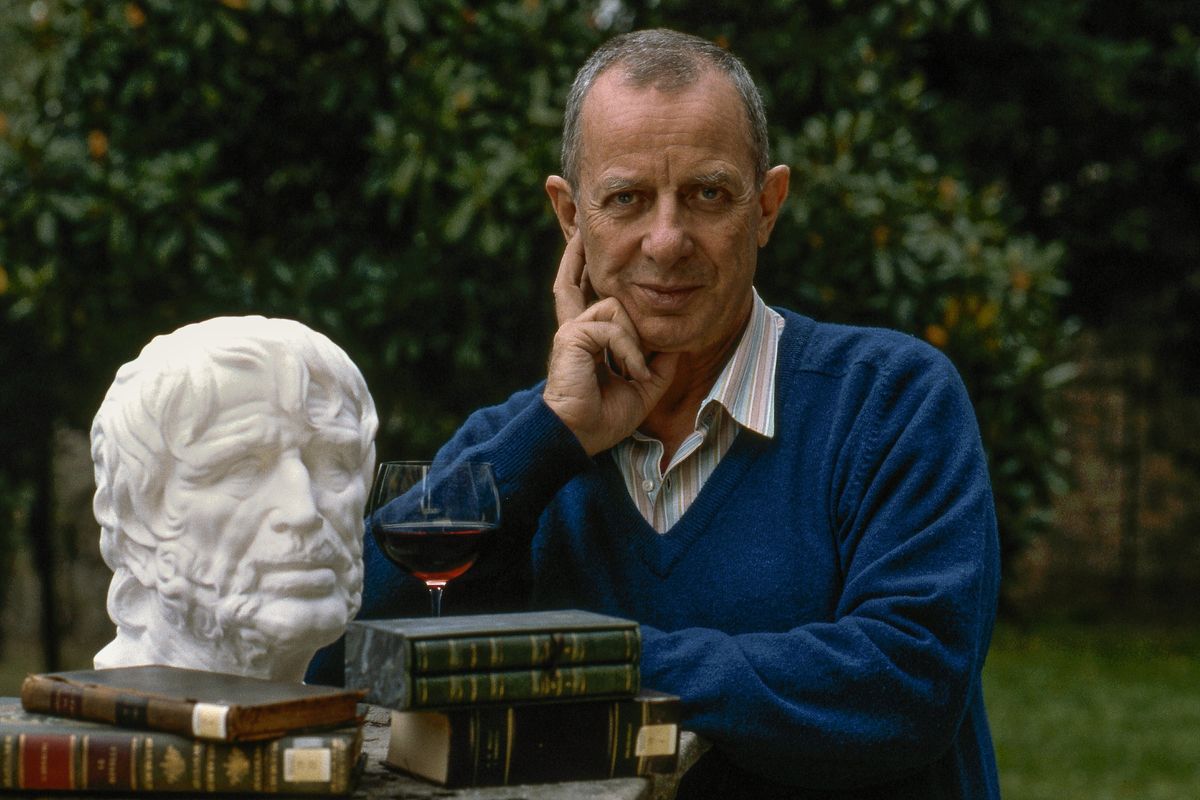

Al termine del viaggio lungo la multiforme galassia veronelliana non poteva mancare la testimonianza che ha voluto lasciare nel libro che ha amato di più, ossia Alla ricerca dei cibi perduti, una sorta di madeleine con un percorso lungo il Bel Paese arricchito da ricordi, aneddoti, la volontà di tenere vive, a futura memoria, le multiformi radici che contribuiscono, anche lungo il fil rouge gastronomico, a rendere l’Italia meta affascinante per il turista curioso. Singolare incrocio di uomo pratico e sognatore, Luigi Veronelli ci fa partire dai fondamentali. Se è vero che la fiamma del focolare è tenuta viva dalla legna che arde, è anche vero che non esiste solo l’abbinamento cibo vino, quello avviene a tavola, ma prima c’è la sinergia virtuosa tra ceppo e materia prima dedicata. Le carni rosse esigono legna forte, di quercia o noce, mentre la cacciagione viene esaltata dalle virtù di mirto o ginepro. Per i crostacei cosa meglio dell’ulivo e così via braciolando. A chi ama lo spiedo Veronelli ricorda che «tutte le carni vanno alimentate con il solo succo cacciato dalle carni stesse durante la lenta cottura». Strategica quindi la leccarda, ovvero la padella che va posta sotto lo spiedo. Cosa meglio di una penna d’oca, poi, per umettare con maestria lo spiedame assortito.

Veronelli era un meticcio, preso tra la cucina burrosa del padre lombardo e le delicatezze olearie della mamma ligure. Dopo essere stato l’araldo della valorizzazione della straordinaria biodiversità enologica, salvandola dalla banalizzazione industriale, la difesa dell’Italia olearia fu la sua ultima grande battaglia. Denunciò gli oliandoli «che non conoscono nemmeno la composizione del loro uliveto e quando portano il raccolto al frantoio lo frangono su di una macina lordata dai residui della frangitura precedente. Si comportano come una madre che tenesse un figlio scambiato nella culla». Era irremovibile, lui libertino, ma con qualche paletto. «L’umana malizia, anche per gli olii, ha voluto creare vari tipi di verginità» si riferiva alle deroghe normative per vergine rispetto ad extra vergine «ma il mio lettore sappia che, anche per gli olii, quando scrivo di verginità, la intendo assoluta». Seguivano una serie di consigli, come avvenuto per la legna, sui migliori abbinamenti gastro oleari posto che «sarebbe folle che un solo olio possa andar bene per tutto».

Un gastroreporter dall’occhio attento e la penna felice a descrivere quadretti per certi versi irripetibili, quelli che fanno spesso da cornice alla tavola protagonista. Uno per tutti quello dell’ostessa sulla costiera ligure. «Alta e fragorosamente grossa, la vocina flebile a far contrasto». Era andato da lei con obiettivo mirato. Le lattughe ripiene di sinfonie frattaglianti: cervella, animelle, poppa di vitello, arricchite di uova e pecorino. I complimenti conseguenti. L’ostessa si sblocca «la vocina flebile si è mutata in un riso, lungo e allegraccio, che le faceva tremare addosso la carne». Ci fosse stato Fellini l’avrebbe scritturata al momento per una Dolce Vita tutta da gustare.

L’Italia è la patria della pastasciutta, resa immortale da Alberto Sordi in Un americano a Roma. Nonostante questo Veronelli non si fa trascinare dall’amore cieco. «La pastasciutta è la quintessenza dell’irrazionalità cucinaria. Acqua, farina, in qualche caso uova. Immangiabile con la sola cottura». Ma la magia è dietro l’angolo, poiché «esplode con l’accompagnamento delle più semplici salse. Qualche pomodoretto, se non addirittura aglio e olio». Poi non si smentisce mai e spariglia le carte, ad esempio con l’uso del formaggio. Una liturgia che tutti noi diamo per scontata, nel «dopo a discrezione». Il piatto «va prima cosparso» di formaggio «e poi salsato. La salsa calda completa la fusione del formaggio già iniziata dalla pasta». Non è una apparente estrosa veronelliata, in quanto segue citazione colta, quella dello storico Carlo Tito Dalbono, scritta nel 1866. «Talvolta poi, dopo il formaggio, i maccaroni si tingono di color purpureo o paonazzo, quando cioè il tavernaio del sugo di pomodoro o di ragù copre, quasi rugiada sui fiori, la polvere del formaggio». Ti vien da provare per credere, immantinente.

Saltellando lungo un ideale menù della nostalgia veronelliana inevitabile incontrare le rane. Radicate sin dall’infanzia nel quartiere Isola, dove i ragazzini aspettavano l’arrivo di quel di rann, generalmente «una vecchina che le spellava una ad una da un sacco posto sulle ginocchia». Spesso il quadretto romantico avveniva durante le prime brume autunnali, per cui la nonnina si scaldava i piedi appoggiandoli ad uno scaldino posto sopra una piccola brace improvvisata. Ma era anche il tempo delle castagne. I ragazzini le ponevano di soppiatto vicino al fuoco e quando queste scoppiavano «sobbalzava la vecchina rovesciando il sacco con le rane che saltellavano dappertutto». Scene da far invidia a Nanny Loi di Specchio segreto. Tra le varie proposte del veronellario gracidante intriganti le rane pien pienisc, ovvero ripiene. Private della testa vengono completamente eviscerate. A parte si soffriggono lingua di vitello, mortadella e salame, con pane inzuppato nel latte e aromi vari. Si uniscono poi a freddo tuorlo d’uovo e formaggio. Si farcia a dovere chiudendo il tesoretto goloso con un tappo di pane. Il tutto spadellato in «abbondante burro spumeggiante».

Ma non finisce qui. Veronelli aveva una particolare predilezione per la Marca Trevigiana, «la provincia francese d’Italia», grazie anche ai suoi ambasciatori, due Bepi che di cognome faceano Mazzotti e Maffioli, riferimenti di spessore e sostanza «in tempi di gastrologhi intenti a ricambiarsi inchini reciproci». Terra che, citando il Ruzante, drammaturgo rinascimentale, «sembra il Paradiso terrestre, tanto più bello e migliore perché in quello non si mangia, in questo sì». Siamo sulle rive del Piave, alla tavola della famiglia Zanotto, dove i gamberi di fiume si «mangiano a scotadeo, col bavariol grando», cioè a mani nude bardati con un tovagliolone gigante. Uno dei trofei da portarsi poi orgogliosi a casa. Ma il Gino nostro si rende cantore di una anguilla «aggredita da un abbraccio di fegatini d’anitra e di pollo». Passata ai ferri perché «solo lo spietato uso della griglia spoglia il cibo da ogni gusto accessorio», ma ci può stare anche «uso scampi» tagliata e fritta a fettine sottili. L’abbinamento ideale, a due tiri di tappo dalle Prosecco valley, con il raboso del Piave, un vino «falce e martello» (un modo certo originale per indicarne l’ambrato porsi al calice), «che si beve e si mangia, rosso arrabbiato, ruvido e scontroso».

A proposito di abbinamento enogolosi, un fuoripista transalpino con lo Chateau d’Yquem. «È poligamo. Ci sta bene con fegato d’oca, tanto difficile da sposare che non sopporta nemmeno lo champagne. Gli cedono perfino le ostriche che, lussuriose, prediligono di norma i più giovani», vini, s’intende. Veronelli dotato di empatia psicologica come pochi dato che, il prediletto Chateau, «lo si apprezza ancor meglio in solitudine. Il colloquio che ne nasce è spiritoso e profondo». Calice dopo calice, naturalmente. Una antropoformizzazione cibo vino che ritorna anche in altre riflessioni, con buona pace dei sommelier in doppiopetto. «Il sapore di un cibo, quasi sempre, scopre le qualità di un vino e le esalta. Le qualità di un vino completano il piacere di un cibo e lo spiritualizzano. Quello tra cibo e vino è un matrimonio ma, salvo alcune incompatibilità di carattere, la monogamia è rarissima. Vini e cibi sono libertini e le scappatelle sono sempre dietro l’angolo». Quale miglior testimonianza, a futura memoria, di un Gino Veronelli gioiosamente anarchico, amante della vita «che è troppo corta per bere vino o mangiar cibi cattivi».

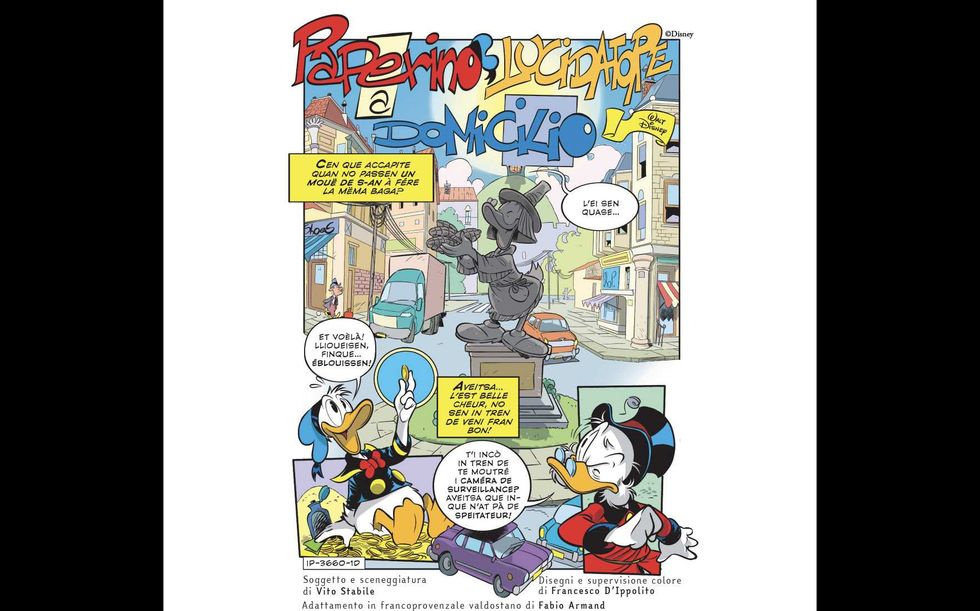

La versione valdostana di Paperino lucidatore a domicilio (Disney)

La versione valdostana di Paperino lucidatore a domicilio (Disney)