In un campione di filo di lino, datato primo secolo dopo Cristo, c’è l’ulteriore conferma scientifica dell’autenticità della Sindone, il lenzuolo che, secondo la tradizione e in accordo con molte ricerche, avvolse il corpo di Gesù Cristo, morto crocifisso, e poi risorto. I risultati di uno studio pubblicato sull’importante rivista scientifica Heritage, attraverso un’analisi complessa, pongono il frammento sindonico in un orizzonte temporale compatibile con quello dei fatti narrati dai Vangeli e, confutando ulteriormente un lavoro precedente sul carbonio 14 (C14), rafforzano un’ipotesi su come sia avvenuta la resurrezione. La ricerca, che ha valutato il grado di depolimerizzazione della cellulosa di un filo della reliquia mediante analisi ai raggi X, è stata realizzata grazie alla collaborazione di esperti dell’Istituto di cristallografia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ic-Cnr) e il dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova. Partendo da una ipotesi formulata nel 1990, basandosi su analoghi risultati ottenuti su campioni di confronto di lino di età variabile fra il 3000 avanti Cristo e il 2000 dopo Cristo, gli autori del lavoro hanno datato il filo sindonico al primo secolo dopo Cristo, epoca in cui Gesù visse, in Palestina.

«Questi risultati mettono ulteriormente in discussione un lavoro pubblicato su Nature nel 1988, già criticato dal punto di vista chimico e statistico da diversi studiosi, nel quale, mediante analisi al C14, veniva dichiarata un’età della Sindone compresa fra il 1260 ed il 1390 dopo Cristo», dice Giulio Fanti, ideatore, coordinatore dello studio e docente di ingegneria industriale dell’ateneo padovano. I ricercatori hanno applicato un nuovo metodo per la datazione di antichi fili di lino, ispezionando il loro degrado strutturale mediante la tecnica Waxs (Wide angle x-ray scattering). Il frammento considerato (0,5 mm x 1 mm) è stato prelevato in un’area prossima a quella oggetto dell’indagine del 1988, vicino al cosiddetto campione di Raes. «Abbiamo ottenuto profili di dati che erano completamente compatibili con le misurazioni analoghe, ottenute su un campione di lino la cui datazione, secondo i documenti storici, era relativa dell’assedio di Masada, in Israele, nel 55-74 dopo Cristo», spiega Fanti.

L’analisi ha dimostrato «un grado di invecchiamento naturale della cellulosa del lino indagato molto più antico dei sette secoli proposti dalla datazione al radiocarbonio del 1988», aggiunge l’esperto. «I risultati sperimentali sono compatibili con l’ipotesi che la Sindone sia una reliquia di 2.000 anni, come ipotizzato dalla tradizione cristiana, a condizione che fosse mantenuta a livelli adeguati di temperatura media dei secoli (20,0-22,5 gradi centigradi) e correlata a relativa umidità (75-55%) per 13 secoli di storia sconosciuta, oltre ai sette secoli di storia conosciuta in Europa. Per rendere compatibile il risultato attuale con quello del test al C14 del 1988», precisa Fanti, «la Sindone avrebbe dovuto essere conservata, durante i suoi ipotetici sette secoli di vita, a una temperatura ambiente molto vicina ai valori massimi registrati sulla Terra».

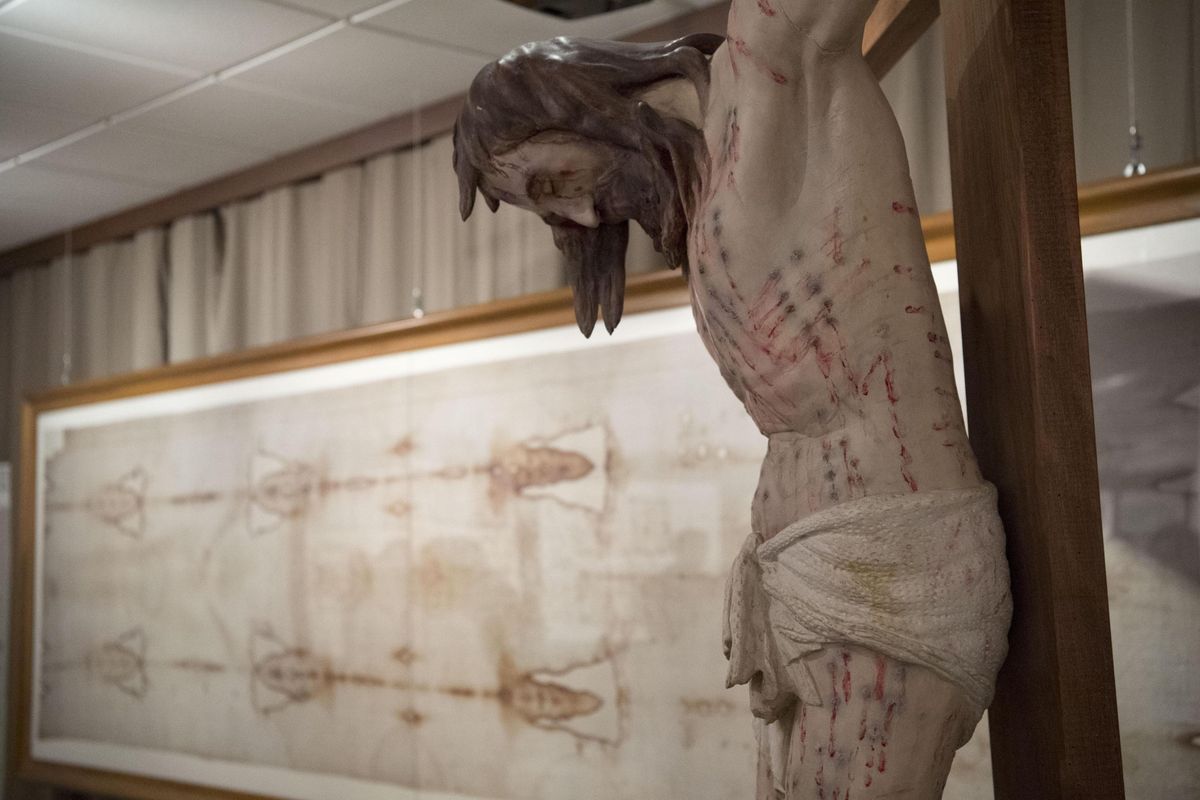

Ma c’è un’altra, possibile, spiegazione su questo eccesso di carbonio 14 che avrebbe fatto sballare i calcoli nel 1988. «Già nel 1989 uno studio ipotizzava che la datazione del C14 potesse essere sbagliata a causa di una esplosione di energia avvenuta nella Sindone», ricorda l’esperto che, eseguendo successivi studi sui campioni ematici della reliquia, ha notato come fossero «privi di azoto, elemento che invece il sangue umano ha». Una possibile spiegazione è in uno studio pubblicato lo scorso novembre dal professore, che spiega: «L’azoto, in presenza di energia nucleare, si trasforma in C14, la reazione è nota». La maggiore concentrazione del C14, a spese dell’azoto, sarebbe, quindi, compatibile con quell’esplosione nucleare che, per i cristiani, è l’energia e la luce della resurrezione descritta nei Vangeli. Proprio sulle macchie di sangue della Sindone, il team padovano, nel 2018, ha dimostrato l’infondatezza dello studio che riteneva false la metà delle impronte. «Il metodo impiegato nella ricerca, cioè considerare solo due posizioni del corpo, verticale e supino», osserva Fanti, «non è scientificamente accettabile, visto che, tra croce e sepoltura, c’è di mezzo la schiodatura e il trasporto, che cambiano la colatura del sangue». Sempre a partire dalle impronte ematiche, con sistemi differenti, sono stati realizzati almeno tre modelli tridimensionali (uno in Italia) dell’Uomo della Sindone: tutti sono compatibili. Inoltre, la nitidezza delle macchie di sangue segnalano che il corpo non è stato trascinato o trafugato. L’assenza di segni di decomposizione, poi, confermano che l’uomo morto per crocifissione è rimasto al massimo 30-36 ore a contatto con il telo di lino, per uscirne in un modo meccanicamente trasparente. «Nel sepolcro, molto probabilmente», conclude Fanti, «è avvenuta una forte esplosione di energia provocata da un campo elettrico che ha impresso l’immagine della Sindone». Un lampo di luce e di energia su cui nemmeno la scienza sembra essere più al buio.