Un gruppo di noti ambientalisti ha diffuso una petizione che sta avendo ampia eco sui quotidiani nazionali. L'intento dell'iniziativa è ben riassunto nel titolo: Cambiamenti climatici: nessuno spazio per posizioni antiscientifiche nei media. Secondo i suoi ideatori, occorre porre fine a «una insensata par condicio» nel cui nome si starebbe dando «pari rilevanza a scienziati esperti della materia e a incompetenti che propagandano tesi negazioniste sul clima» perché, spiegano, «non c'è in democrazia il diritto a dare spazio alle fake news». Chiedono perciò che i nostri mezzi di informazione non diano più «spazio a posizioni antiscientifiche, basate su opinioni di singoli e non supportate da ricerche validate dalla comunità scientifica» seguendo in ciò l'esempio «della Bbc, del Guardian e di Le Monde».

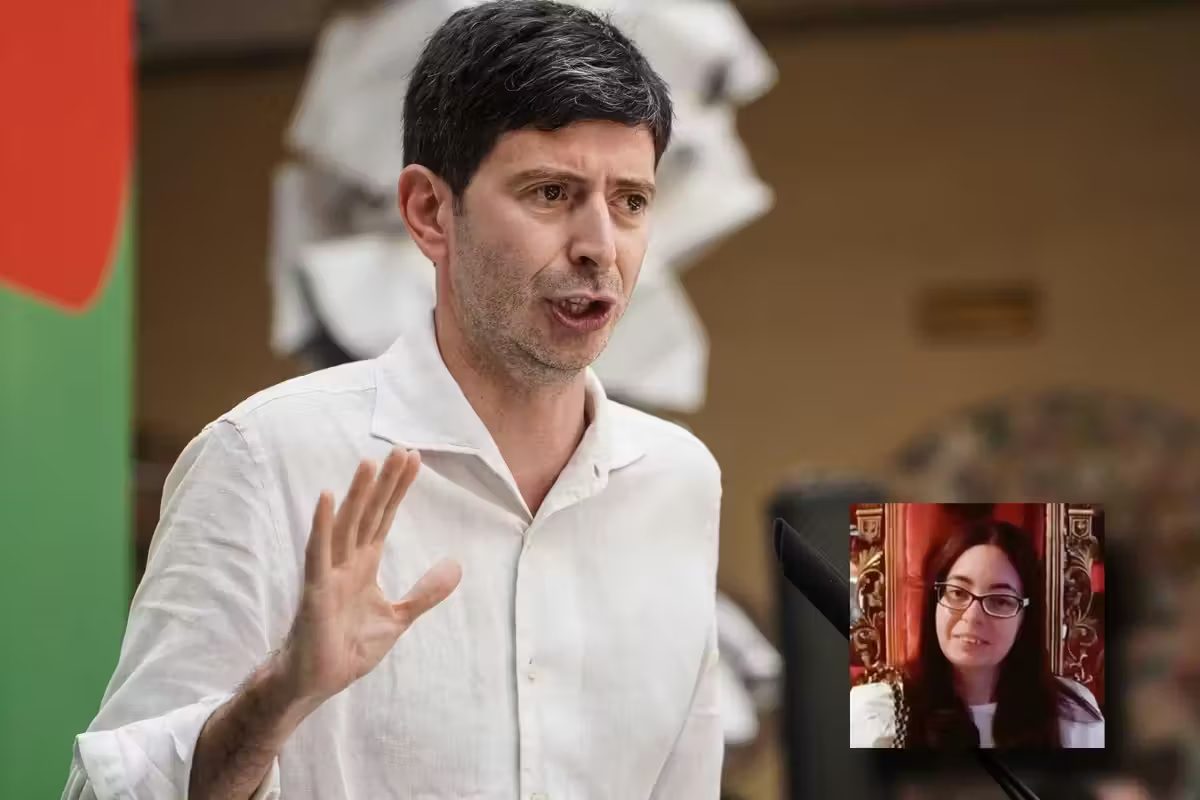

In un editoriale apparso sulla Stampa a firma di Annalisa Corrado, portavoce di Green Italia e responsabile tecnico del Kyoto club, si legge che l'iniziativa è stata già criticata sul Web e sulle pagine di alcuni giornali.

Quelle critiche sono però viziate da un difetto: entrano troppo nel merito della questione dibattuta e tralasciano in tutto o in parte il metodo sotteso. Diversamente da ciò che si legge nella petizione, la «comunità scientifica internazionale» non sembra «ormai unanime» nel sostenere la tesi del cambiamento climatico antropogenico, se solo il mese scorso 500 tra fisici, geofisici, meteorologi e altri scienziati provenienti dalle accademie di tutto il mondo hanno indirizzato al segretario generale delle Nazioni Unite una Dichiarazione europea sul clima in cui si contesta l'esistenza di un'emergenza climatica causata dall'uomo e si deplora la politicizzazione del dibattito in corso.

Preoccupa certamente l'idea che le alterazioni dell'ambiente in cui viviamo, e più in generale la diffusione di teorie infondate in ogni settore, possano colpire in modo duro o irreversibile il benessere materiale e la salute dei popoli. Però, proprio perché non tutti hanno gli strumenti culturali per decifrare e scongiurare questi rischi, si dovrebbero garantire agli esponenti delle comunità scientifiche di riferimento non solo tutte le risorse necessarie per studiare e risolvere i problemi, ma prima ancora l'indispensabile libertà di esporre le proprie tesi e di confrontarsi in ogni sede, anche coinvolgendo l'opinione pubblica e i decisori politici. Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e i loro benefici pratici non sono mai - ripeto, mai - avvenuti soffocando, nascondendo o condannando le voci dissonanti rispetto alla posizione di volta in volta dominante. Si può anzi dire che quasi tutte le nozioni e le pratiche scientifiche oggi riconosciute siano state, in qualche momento della storia, eterodosse perché nuove e non suffragate dalle esperienze successive.

La bontà di una teoria scientifica si evince dai risultati, non dall'autorità o dal (presunto) consenso di chi la sostiene. E poiché il risultato scientifico è sempre revisionabile, lottare contro il «revisionismo» equivale a lottare contro la scienza in sé.

La saggezza dei latini ci ha lasciato in eredità una massima: ubi maior, minor cessat. L'eventuale urgenza di contrastare le mutazioni del clima o qualsiasi altra iattura non può giustificare la repressione della libertà di coltivare e comunicare i risultati della ricerca. Non si può, nel nome di un'urgenza particolare, crearne una più generale e radicale. Il problema della petizione per il «clima» cessa dunque di essere la maggiore o minore fondatezza del pericolo che vi si denuncia, che diventa anzi irrilevante (minor cessat), e si identifica tutto con l'enormità di mettere in sordina coloro che se ne dovrebbero occupare con onestà e rigore, senza condizionamenti di sorta (ubi maior).

Tra tutte le minacce, quella di una comunità scientifica autorizzata a divulgare solo i risultati graditi a un establishment esterno - come appunto le direzioni dei grandi mezzi di comunicazione - è la più grave perché nega alla radice la possibilità stessa di occuparsi di ogni altro problema in maniera autenticamente scientifica.

Se nella petizione si fosse chiesto alle redazioni di elevare il livello culturale dei dibattiti, sarei stato tra i primi a sottoscriverla, perché in effetti nella divulgazione al pubblico si tende spesso a privilegiare l'emozione a scapito del rigore, qualsiasi sia la tesi rappresentata (il riferimento a una giovanissima svedese non è del tutto casuale). Ma qui si chiede una cosa molto diversa, una cosa che non ha nulla a che fare con il clima, né con la scienza. Qui si chiede un metodo: quello di imporre una tesi -poco importa quale - non già informando i cittadini, ma privandoli delle informazioni prodotte da una parte della comunità degli studiosi, i quali si troverebbero a loro volta privati della possibilità di fornire al pubblico gli elementi necessari per operare democraticamente una scelta.

Un metodo tutto politico, inaccettabile e pericoloso contro il quale, come ebbi a scrivere sulle pagine di questo giornale, ci hanno messo in guardia anche i maestri della letteratura distopica.

La fallacia di chiamare in causa un potere, politico o mediatico, per dirimere le controversie scientifiche e decidere quali siano le fake news da silenziare è resa evidente dal fatto che il potere rappresenta per definizione gli interessi del più forte. La scienza diventerebbe così l'ancella dei forti, non delle verità, per quanto perfettibili e provvisorie, di cui abbiamo bisogno. L'iniziativa su cui ci siamo soffermati non è purtroppo che l'ennesima applicazione di questa fallacia, che in una parte crescente del pubblico e della classe politica sta diventando un sistema di pensiero, in ogni settore.