Conoscete quel detto, «fare come gli antichi che mangiavano le bucce e gettavano i fichi»? Si tratta di un modo di dire diffuso in tutta Italia, nelle varie versioni dialettali. Si può sentire «An t farè miga come j antigh, chi magneva la bucia e i buteva via i figh?» in Emilia Romagna, «fà come j antichi: magnavon la scorza e buttavon via i fichi» a Perugia, «che fai come l'antichi che se magnavano le cocce e buttavano i fichi?» a Roma: il significato è sempre lo stesso. Indicare un comportamento illogico. Il modo di dire è, infatti, in primo luogo un esempio di prassi errata. Se, per dire, vedrò qualcuno che impiatterà del brodo usando il cucchiaino invece del mestolo, penserò «bah… Fa come gli antichi, che mangiavano le bucce e buttavano via i fichi…».

Spesso il motto è anche usato come risposta alla richiesta superflua - o lamentosa - di come fare qualcosa che si può fare solo in un modo e che si deve fare per forza. Per esempio, nel caso di uno studente universitario che chiedesse: «Come farò a studiare ben dieci libri per questo esame?» potremmo rispondere: «Coraggio, ce la farai brillantemente organizzandoti!». Oppure, con l'ironia e il sarcasmo del detto: «Farai come gli antichi, che mangiavano le bucce e buttavano via i fichi…».

Tornando al primo significato, l'azione nonsense di mangiare lo scarto e gettare il frutto è una variante di «fare come gli antichi che tagliavano il fico per cogliere i fichi»: non cambia molto, ma la versione con le bucce al posto del tronco ci permette di effettuare la seguente riflessione. Spesso, mangiare le bucce - magari gettando davvero via l'interno di frutti e verdure - non è una buona idea. Anche perché tante bucce non sono commestibili. Sfidiamo chiunque a mangiare il durissimo esocarpo (la buccia della noce privata di esocarpo e mesocarpo) di una noce di cocco e ricordiamo che perfino le popolazioni della Nuova Guinea che si cibano di sago, una sorta di farina di tronco, estraggono l'amido per prepararlo dal midollo del tronco della pianta di palma, non certo dalla corteccia. Idem la cosiddetta «farina di corteccia» che ha permesso ad alcuni popoli nordeuropei e nordamericani di sopravvivere durante i periodi di gelo straordinario che minimizzavano i raccolti di cereali: il pane di corteccia di pino (pettuleipä), tradizionale tra i Sami svedesi e finlandesi, si preparava con farina di corteccia interna.

Gli Adirondack, tribù algonchina canadese chiamata così per l'abitudine di mangiare, alla bisogna, corteccia d'albero («adirondack» vuol dire «mangiatori d'alberi»), riducevano anch'essi in farina il floema ossia la corteccia interna, unica corteccia commestibile, essendo quella esterna totalmente immangiabile.

sì, anche la banana

Parlando però di buccia innanzitutto di frutti dolci, come la mela o l'arancia, ma anche di tuberi come le patate, radici come le carote e di frutti che classifichiamo come ortaggi come la melanzana, mangiare le bucce non è una bizzarria antinutritiva, anzi. Già molte ricette prevedono di usare i frutti della terra con la propria buccia, ma anche nel caso in cui sia previsto l'uso della sola polpa (esempio, la spremuta d'arancia) ci si può ispirare a metodi tradizionali per sfruttare culinariamente anche le bucce oppure ideare ricette nuove.

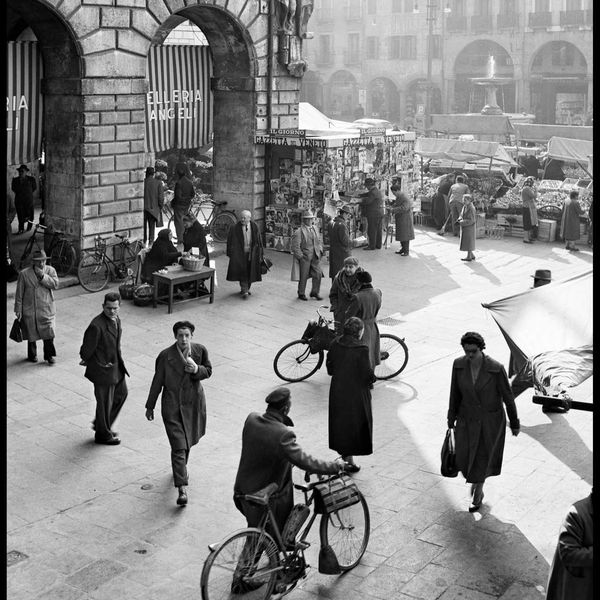

Quello che conta è eliminare il generico «tabù» nei confronti delle bucce in toto, diventato sempre più radicato con l'avvento della produzione iperindustrializzata e globalizzata del cibo, che talvolta commercializza frutti la cui buccia è dichiaratamente non edibile per via dell'alto contenuto di antiparassitari, anticrittogamici e cere, e il rifiuto post boom economico della concezione tradizionale di quella cucina «povera» che non gettava via quasi nulla perché non poteva permetterselo. Questi due fattori hanno determinato la fine della concezione di alcune bucce come potenziale parte edibile.

La buccia di banana gettata per terra, sulla quale un malcapitato scivola e cade, è un caposaldo della comicità slapstick, ma secondo la dietista australiana Susie Burrell potremmo, ebbene sì, anche mangiare le bucce gialle. Ha fatto notizia qualche mese fa un post del suo blog intitolato «Perché dovreste mangiare più bucce di banana», nel quale esaltava la salubrità della buccia di banana, che andrebbe consumata anche cruda nei frullati e cotta in tante altre preparazioni: «In particolare, si aumenta il contenuto complessivo di fibre di almeno il dieci percento, in quanto è possibile trovare molte fibre alimentari nella buccia della banana. Si riceve quasi il 20% in più di vitamina B6 e quasi il 20% in più di vitamina C e si aumenta l'assunzione di potassio e magnesio. Le banane con bucce di colore giallo brillante hanno una proporzione più elevata di antiossidanti associati a effetti anticancro, mentre le bucce verdi (banane meno mature) sono particolarmente ricche dell'aminoacido triptofano che è associato a una buona qualità del sonno. Le bucce di banana verde sono anche ricche di amido resistente, il tipo speciale di fibra noto per favorire la salute dell'intestino. Dato che queste bucce sono molto più resistenti, sono sicuramente consumate meglio dopo l'ebollizione per renderle più morbide».

Intendiamoci: mangiare le bucce di banana ci sembra un po' troppo, ma ricordare o apprendere che la maggior parte delle bucce dei frutti che gettiamo via sono invece commestibili e molto nutrienti è importante. Il libro Il grande libro delle bucce di Lisa Casali si dedica ad esaminare una serie di bucce - e altri scarti abituali come i baccelli di fave e piselli, i ciuffi, i gambi e le foglie esterne dei finocchi e così via - spiegandoci come trasformarli in ingredienti autonomi. Un argomento molto importante della Casali, oltre a quello del non sprecare, considerato che consumando solo le cosiddette «parti nobili» gli scarti ammontano a circa il 50% del peso di frutta e verdura, è il contenuto di fitocomposti che finisce nel bidone dell'immondizia invece che nel nostro organismo.

I fitocomposti sono «composti organici di origine vegetale che non possono essere sintetizzati dall'uomo», «prodotti dalle piante come difesa dagli stress ambientali e per altre funzioni come la pigmentazione e l'impollinazione»: cioè hanno principalmente il compito di allontanare i predatori naturali, di attrarre gli insetti impollinatori, di proteggere i frutti dai raggi UV, guidano gli insetti impollinatori e poi possono essere all'origine di colori, odori e altre proprietà organolettiche.

paura dei pesticidi

Da una dieta equilibrata noi assumiamo circa 1,5 grammi di fitocomposti al giorno. Stiamo parlando, tra altri, di carotenoidi (frutti di colore giallo, arancione e rosso), flavonoidi (frutta e ortaggi di colore rosso, blu e viola), fitosteroli (nella frutta secca e i semi, oltreché nei prodotti integrali), solfuri (in cipolle, porri e aglio), glucosinolati (nei cavoli), fitoestrogeni (nei semi di soia), acidi fenolici (in caffè, tè, frutti di bosco e alcuni tipi di cavolo).

I fitocomposti sono sostanze secondarie rispetto a vitamine e sali minerali, ma comunque fondamentali nella nostra alimentazione perché come rafforzano le piante, rafforzano noi. Come spiega Casali, essi «hanno un effetto positivo sulla salute umana poiché sono in grado di modulare numerose attività biologiche». Quali? In primo luogo l'azione antiossidante, cioè reagiscono con i radicali liberi inattivandoli e proteggendo il corpo dallo stress ossidativo. Poi, un'azione ormonale, cioè modulano e a volte compensano la nostra produzione ormonale (i fitoestrogeni della soia possono compensare la produzione di estrogeni che diminuisce in menopausa), l'azione protettiva nei confronti di varie patologie e stimolante per il sistema immunitario e l'azione antinfiammatoria: «La composizione qualitativa e quantitativa dei fitocomposti è influenzata da diversi fattori, come le condizioni climatiche e del suolo. Le piante selvatiche, che vivono in condizioni più ostili rispetto a quelle coltivate in serra, hanno non a caso una maggiore quantità di fitocomposti con la funzione di protezione dagli attacchi esterni: la loro produzione è infatti stimolata quando le piante si sviluppano in condizioni sfavorevoli. Altri fattori che concorrono a determinare una variazione nella qualità e quantità dei fitocomposti sono le manipolazioni che i prodotti subiscono durante e dopo la raccolta e le tecnologie di trasformazione e conservazione adottate».

È molto interessante anche la parte del libro che ci fa capire come, tranne i casi di effettiva non edibilità delle bucce (sempre indicati dai rivenditori), non dobbiamo demonizzare ogni buccia come assoluto ricettacolo di fitofarmaci. In collaborazione con Altroconsumo, Casali ha testato frutti e ortaggi di produzione convenzionale e biologica, vari esemplari per ogni tipologia, e i risultati sono stati questi: «Molti scartano abitualmente bucce, gambi e foglie proprio per la paura dei pesticidi. Nelle analisi condotte da Altroconsumo abbiamo trovato diversi residui, sia nei prodotti biologici che in quelli convenzionali, in alcuni casi con una maggiore concentrazione sulle bucce, ma in tutti i campioni i valori riscontrati sono risultati inferiori ai termini di legge, con l'eccezione di un campione di arance. In generale, gli alimenti con la maggiore presenza di residui di pesticidi sono risultati frutti, in particolare quelli di provenienza estera. Una buona pratica è lavare bene i prodotti, strofinando con una spazzolina».

saggezza popolare

Cerchiamo quindi di comprare prodotti italiani, biologici o convenzionali a nostro puro gusto personale, visto che in nessuno dei due casi si supera la soglia legale di fitofarmaci, e di consumarli il prima possibile, crudi, se possibile, più che cotti, sfruttando anche la buccia quando sia gradevole al gusto mangiarla, onde approfittare della sua maggiore concentrazione di fitocomposti, vitamine, sali minerali e, spesso, anche fibre.

La buccia di mela da agricoltura convenzionale, apprendiamo dalle analisi della Casali, contiene bene il 700% in più di vitamina C rispetto alla polpa. Se dalle vitamine ci spostiamo nel settore dei fitocomposti, scopriamo che l'albedo del limone, cioè la parte bianca interna della scorza, contiene il 332% in più di flavonoidi rispetto alla polpa. La parte esterna della scorza contiene il 300% di flavonoidi in più rispetto all'albedo.

Quanto ai polifenoli, la scorza dell'arancia contiene il 349% in più di polifenoli rispetto alla polpa nel caso di arancia da agricoltura convenzionale; se l'arancia è biologica, ne contiene il 354% in più. Le fibre: l'albedo del limone ne hai il 386% in più rispetto alla polpa, la scorza dell'arancia il 243% in più, la buccia della mela il 320% in più.

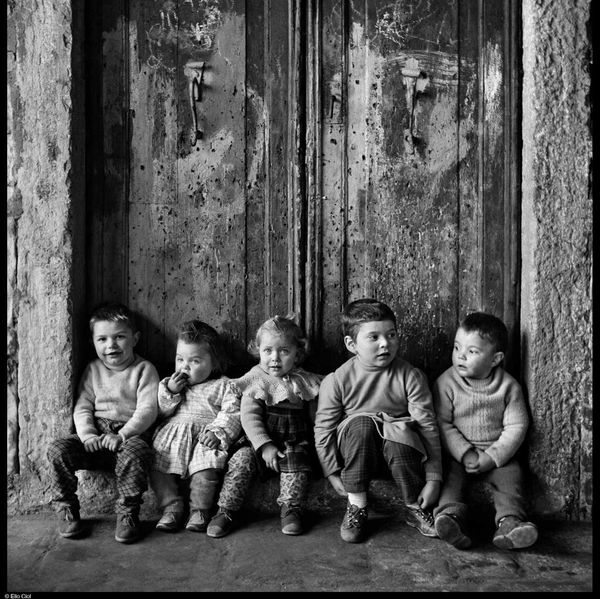

Non è un caso, quindi, che la saggezza popolare prevedesse di non gettare le scorze di agrumi, ma di candirle. Si potrebbe pensare che la battaglia dell'antispreco e dell'ecologismo sia nata col pensiero progressista contemporaneo, ma non è così. «L'eliminazione degli sprechi è una lotta continua contro ogni consumo inutile» e «fare attenzione a ciò che viene gettato nelle immondizie: stracci, spaghi, carta, ossa, gusci d'uovo, scatolame, foglie di ortaggi, bucce, gusci, noccioli, ecc. Tutto può essere riutilizzato» recitavano alcuni dei motti del libricino Non sprecate, pubblicato nel 1941, anno XIX del regime fascista, nel quale oltre a ricette autarchiche e trucchi utili a risparmiare in tempi di decisa carestia possiamo ritrovare begli esempi di economia circolare nell'invito a usare le bucce di patate «per detergere bottiglie e per lavare lavandini di maiolica», oltre che «come mangime per polli e per conigli» o nel memento che «le bucce di piselli bollite e passate al setaccio si fanno in minestra». Insomma, provate a mangiare i fichi con la buccia, una volta, gettando via solo la base e il picciolo del frutto.