«L'eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta per tutti. Non dobbiamo mai abbandonare chi soffre». Le parole di papa Francesco pronunciate in occasione della terribile vicenda di Noa Pothoven sembrano essere oggi un viatico morale alla proposta di legge sul fine vita confezionata dalla Lega e presentata alle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali. I cardini del provvedimento, improntato sulla salvaguardia preventiva della vita più che sulla frettolosa regolamentazione della morte, sono quattro: una forma attenuata di reato per i conviventi del paziente sofferente in caso di malattia irreversibile, la possibilità di obiezione di coscienza da parte dei medici, l'esenzione delle strutture sanitarie religiose dall'obbligo di testamento biologico (legge Dat) e il divieto di sospendere nutrizione e idratazione artificiale.

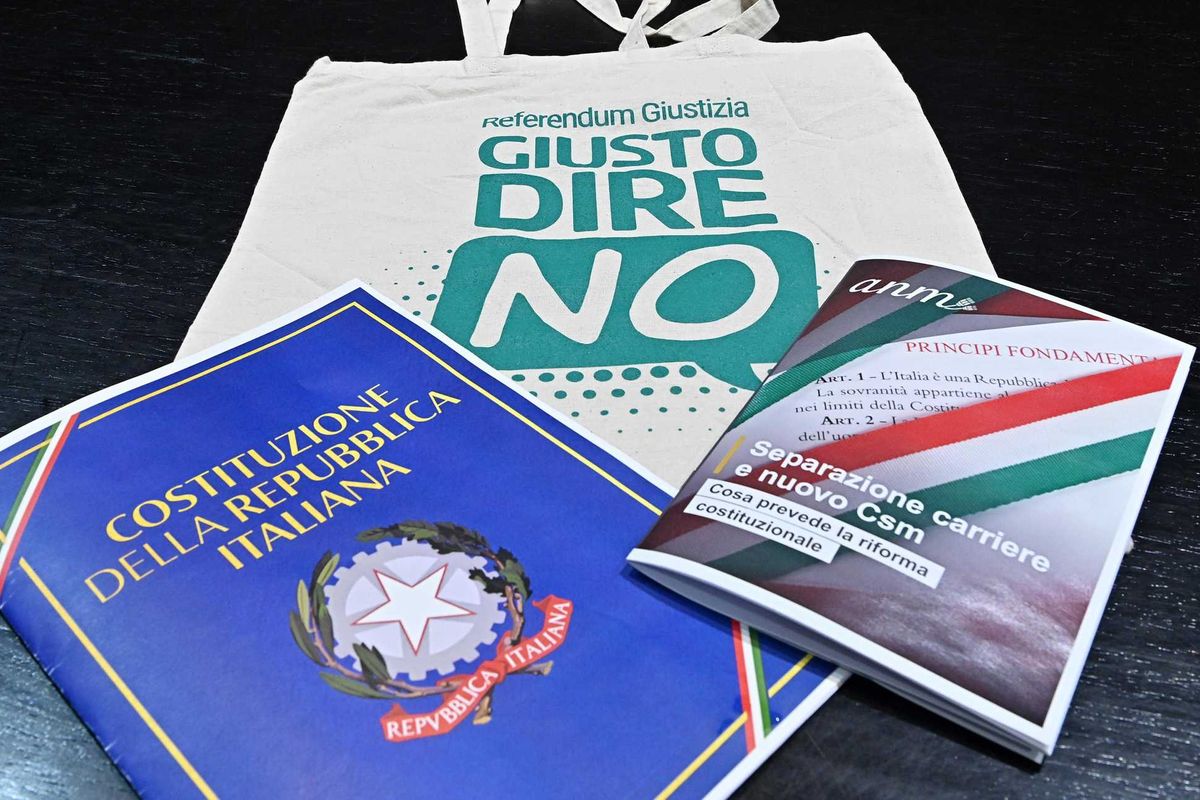

La proposta di modifica della legge sul biotestamento varata dal governo di Paolo Gentiloni - che si aggiunge a quella del Movimento 5 stelle, a quella presentata da Andrea Cecconi del Gruppo misto a quella radicale dell'Associazione Luca Coscioni - arriva per soddisfare la richiesta vincolante della Corte costituzionale, che nell'ultima sentenza sul tema ha chiesto al Parlamento di legiferare entro il settembre 2019. Questo per fare chiarezza, prima che i giudici si sostituiscano a deputati e senatori con sentenze di impronta etica per riempire il vuoto lasciato dalla politica. La discussione è prevista lunedì prossimo in aula; non sarà una seduta semplice poiché le posizioni di Lega e 5 stelle sono ideologicamente distanti. I grillini sono per l'applicazione della dolce morte a maggiorenni, malati terminali e in ospedali pubblici, i leghisti per accompagnare il paziente senza mai togliere la speranza.

La proposta di legge si compone di nove articoli e ha come firmatario numero uno e relatore Alessandro Pagano, deputato leghista siciliano che nel presentare il documento mostra una premura preliminare: non parla mai di eutanasia. «Vogliamo dare un seguito alle indicazioni vincolanti della Consulta evitando comunque la loro trasposizione in norme eutanasiche e tenendo conto dei principi costituzionali. Un provvedimento che mai noi della Lega avremmo pensato di presentare, ma che si è reso necessario a seguito dell'ordinanza numero 207 della Corte costituzionale, che ha dichiarato necessaria una depenalizzazione o comunque minori pene verso coloro che assistono persone al suicidio. La stessa Corte chiede che venga migliorata la qualità della vita dei pazienti, con netti miglioramenti della rete delle cure palliative».

In Italia l'argomento ha sempre provocato polemiche e lacerazioni, con il coinvolgimento non marginale della Chiesa. Per non lasciare un tema così scottante nelle mani di Movimento 5 stelle e Pd, tradizionalmente ispirati a principi radicali, la Lega ha avanzato la sua proposta, che in aula potrebbe avere una sponda in Fratelli d'Italia e (almeno quanto a sensibilità etica) in Forza italia. A meno che il partito di Silvio Berlusconi non si astenga semplicemente per non fare un favore al governo. Lo scenario è chiaro, il dettaglio dei capisaldi della proposta aiuta a capire il suo approccio morbido. Occupandosi della convivenza e della sofferenza di chi quotidianamente da una vita accompagna il paziente, l'articolo 1 introduce una forma attenuata di reato per chi convive stabilmente con il malato. È la famosa modifica dell'articolo 580 del codice penale sull'istigazione al suicidio. L'illecito dello «staccare la spina» diventa meno grave in due casi: se l'autore del gesto è sottoposto a profondo turbamento determinato dalla sofferenza altrui e se l'ammalato è affetto da patologia irreversibile, fonte di grande sofferenza, tenuto in vita con strumenti di sostegno vitali. In questo caso la pena sarà da sei mesi a due anni.

L'articolo 2 è un colpo di spugna sulla legge precedente: non considera trattamenti sanitari la nutrizione e l'idratazione anche artificiali, quindi li rende obbligatori, sempre che il paziente sia in grado di assimilare ciò che gli viene somministrato. Anche gli articoli 3 e 4 sono una vittoria della cultura sociale cattolica. Introducono infatti la disciplina dell'obiezione di coscienza per il medico e per il personale sanitario (sarà presumibilmente uno dei capisaldi della battaglia parlamentare) ed escludono dalle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) le strutture sanitarie private a ispirazione religiosa.

L'articolo 5 norma le cure palliative come richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale per una terapia del dolore secondo protocollo. Si parla anche di sedazione profonda e dei modi per non trasformarla in eutanasia di fatto. Gli ultimi quattro punti riguardano l'informazione ai minori, la sottolineatura delle «ragioni della vita sulla base della scienza e della coscienza del medico» e la possibilità di revoca, in situazioni di emergenza, delle dichiarazioni anticipate di trattamento dichiarando semplicemente al medico di avere cambiato idea.

La Lega è pronta a difendere i capisaldi della legge in Parlamento soprattutto dalle critiche e dalle diverse sensibilità dell'alleato a cinque stelle. Gli sherpa sono al lavoro per provare a smussare gli spigoli e a individuare consonanze. In questa delicata vicenda sarà interessante verificare la posizione della Chiesa, soprattutto della Cei. Che più volte ha additato i barbari e adesso li trova lì, davanti all'altare, a difendere i suoi principi di umanità.