In una delle lezioni su Dostoevskij che l’università milanese della Bicocca gli ha impedito di tenere per «evitare tensioni» data la scomoda nazionalità dell’autore, Paolo Nori ha parlato - era in altra sede, ovviamente - di una peculiarità del genio russo. Citando un passaggio de L’uomo del sottosuolo («Io son poi da solo, e gli altri sono tutti»), lo scrittore emiliano ha spiegato che «pur essendo nato 200 anni fa e a 3.000 chilometri di distanza, Dostoevskij ci mette davanti a una cosa che c’è dentro di noi, uno dei nostri segreti, esposto così, spiattellato così: e questo è un esempio di una letteratura che vince il tempo e lo spazio».

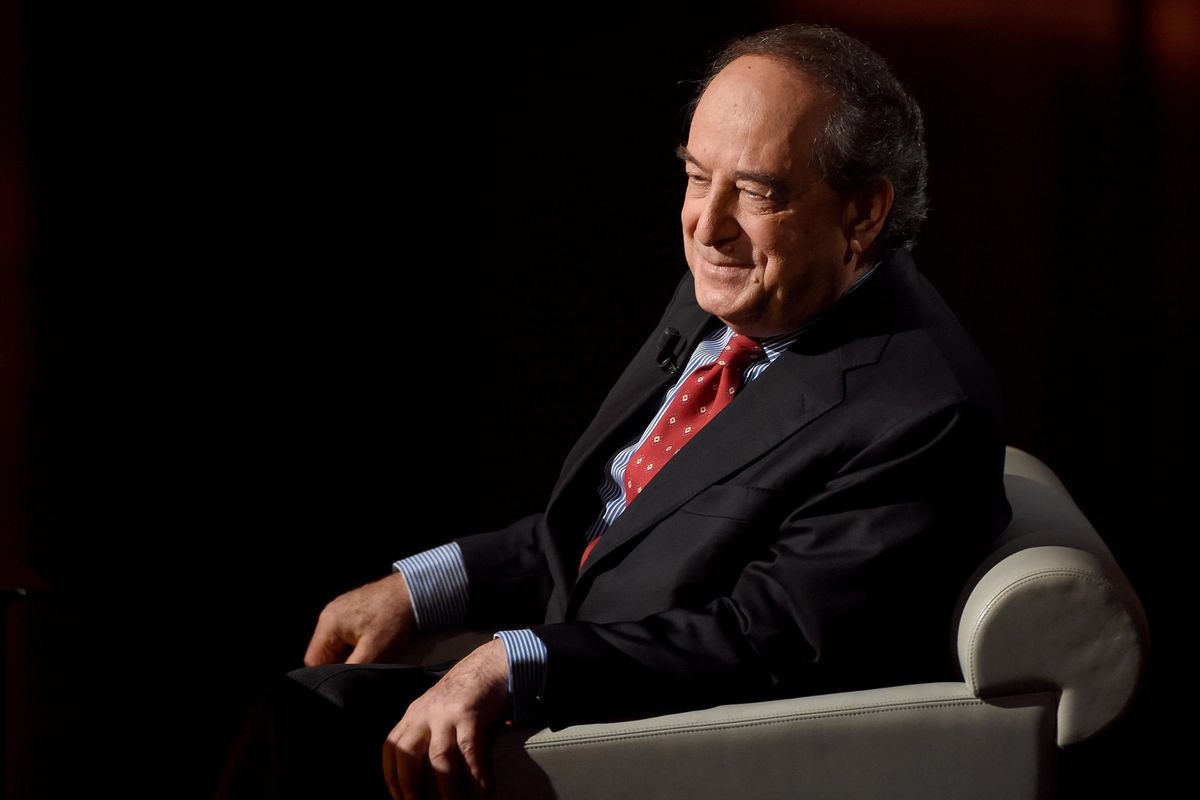

Vincere il tempo e lo spazio è una felice approssimazione, se si tratta di definire la letteratura. Capita in effetti che anche un libro postumo, lapidario e quasi aforistico, firmato da Roberto Calasso (scomparso a 80 anni lo scorso luglio), susciti impressione analoga. Il libro in questione, già trattato da autorevoli critici e perfino da Vito Mancuso, è Sotto gli occhi dell’Agnello (ovviamente Adelphi, 108 pagine con illustrazioni, 13 euro): una sequenza ardita di folgoranti didascalie in esergo al quattrocentesco Polittico di Gand, capolavoro artistico dei fiamminghi Jan e Hubert van Eyck. Il fondatore della Adelphi si avventura in un abissale percorso sulla figura biblica - e apocalittica - dell’Agnello, prima vittima e primo sacrificato delle Scritture, poi «superato» da Gesù («il migliore, anche se molto gli manca»: il libro inizia così). Dello stesso Cristo in qualche modo - almeno secondo il baluginante percorso del testo - l’Agnello si «vendica» nell’ultimo e più sconvolgente dei libri del Libro sacro per i cristiani.

Recensire Calasso in senso tradizionale è forse più inutile che impossibile: la scrittura rovente, la cultura fantozzianamente «mostruosa» che ogni frase lascia intendere, le spiazzanti paratassi che accostano e mostrano senza darsi la pena di spiegare sono un rovello letterario che si può ammirare o accogliere con freddezza intimorita. Le domande impossibili che puntellano il testo possono lasciare interdetti: «L’Agnello è già ferito. Il sangue sgorga dal suo petto in una coppa che poggia su un panno bianco, e il panno bianco copre un cassone. Che cosa c’è dentro il cassone? Chi ha ferito l’Agnello? Nessuno lo ha detto». Ci sono passaggi, però, che hanno il dono tutto letterario di schiarire la realtà superando il tempo e lo spazio. Uno di questi riguarda quello che l’autore chiama l’uomo secolare, cioè noi, abitanti di un mondo razionale e credulone. Quest’uomo, dice in modo grandiosamente semplice Calasso, «non sa che cosa pensare». Più avanti, in una danza gnostica tra un particolare del Polittico e l’Apocalisse, ecco la folgorazione improvvisa: «Agli uomini secolari viene offerto un fascio di possibilità religiose. Tutte fragili. E l’uomo secolare vuole qualcosa che sia tutto suo. Ci sono varie vie. La più avvincente è il denaro. Ma anche questo non è risolutivo. Quando è molto, obbliga a disfarsene in notevole parte, generalmente per sentirsi buoni. Il denaro diventa una promozione per sé stessi. Spesso è dedicato a fenomeni cosmici, come il mutamento climatico, che sopravanzano di gran lunga il possibile effetto del denaro di un singolo. Rimane solo l’impressione di essere buoni».

Come accade spesso nei suoi libri, e a maggior ragione in questo, così rapsodico, lo spunto - profondissimo - rimane in un certo senso isolato. Eppure Calasso in questo lacerto ci spiattella davvero un segreto, come dice Nori a proposito di Dostoevskij: il bisogno «religioso», inteso come laica necessità di «legare» le cose, è insopprimibile, e l’uomo secolare, che comprime e immanentizza questo bisogno, lo vede riaffiorare in forme avvincenti ma fragili, appunto, e offerte a prezzi di mercato. Lo stesso spaesamento assoluto era al centro del suo L’innominabile attuale (2017), in cui Calasso scriveva: «La sensazione più precisa e più acuta per chi vive in questo momento, è di non sapere dove ogni giorno sta mettendo i piedi. Il terreno è friabile, le linee si sdoppiano, i tessuti si sfilacciano, le prospettive oscillano. Allora si avverte che ci si trova nell’innominabile attuale».

Qualche nome, però, Calasso lo trova, ed è straordinariamente utile a cogliere e leggere ciò che succede. Cos’altro è, infatti, l’immenso caravanserraglio retorico, politico e finanziario della transizione ecologica (smentito dalla corsa a gas e petrolio che non siano russi proprio mentre viene ufficialmente proclamato con solennità dai governi), se non un dedicarsi a «fenomeni cosmici» che «sopravanzano il possibile effetto del denaro»? E «l’impressione di essere buoni» quanto dista dall’essere buoni?

La risposta di Calasso ovviamente non c’è, se non in una curvatura straordinariamente dotta che provoca vertigini: «L’Apocalisse», dice, «è l’autodistruzione del cristianesimo», una sorta di scandalo omesso dalla Chiesa, che avrebbe fatto della cristianità «un complemento della vita borghese». Recuperare quel presunto scandalo è compito quasi magico, da iniziati. Al semplice lettore curioso resta lo stupore legato al fatto che uno «spirito sveglio» (come lo definì dopo la morte su queste colonne Marcello Veneziani), anche postumo, dica sul presente più di molti autori viventi. Del resto, lo scrive sempre Calasso nel suo Agnello, «la degenerazione del linguaggio è il primo segno della degenerazione del tutto».