Avete perso la fiducia nelle immancabili lenticchie che a Capodanno di ogni anno nuovo promettono la prosperità che poi non arriva? Non credete più nel proverbio «Chi mangia uva a Capodanno conta soldi tutto l'anno»? Satolli di grasse fette di zampone e cotechino che garantiscomo benessere, ma l'unica ricchezza che regalano consiste in colesterolo e trigliceridi in quantità industriale? Se nonostante tutto questo, non volete rinunciare alla sana tradizione di inserire un piatto portafortuna nel menu di Capodanno 2020 ascoltate questo consiglio: mangiate oro. Aggiungete nella lista delle vivande un piatto a 24 carati. Che sia uno spaghetto cacio e pepe, un riso venere con scampi e zucca, un crudo di gamberoni rossi di Mazara del Vallo, un tiramisù o una bella fetta di sacher, l'importante è che ben distesa sopra la pietanza o sbriciolata sul dolce ci sia una foglia d'oro. Oro vero. Zecchino. Più beneaugurante di così...

Parliamo di quell'oro alimentare che vendono in foglie sottilissime che si possono acquistare facilmente on line, nelle farmacie omeopatiche o in negozi di gastronomia di nicchia. Amazon, ad esempio, propone buste con 10 o 20 foglie di diverso formato con prezzi che vanno da 7 a 29,73 euro. È un «lusso» a portata di quasi tutte le tasche. L'oro non sa di niente, non altera i sapori, non è tossico, ma accontenta l'occhio e rispetta la ritualità del cenone di San Silvestro. E poi ha il pregio di sollecitare la fantasia e gli entusiasmi. Un risotto al nero di seppia servito con uno scintillante quadrato d'oro al centro garantisce un'ovazione. Un carpaccio di salmone sfavillante di scaglie dorate solleverà «oohh» d'ammirazione. Ma la foglia aurea, sbriciolata, regala pregio anche a cocktail, a gelati, a una semplice tazza di cioccolato, al popolare brulè aromatizzato con cannella e chiodi di garofano.

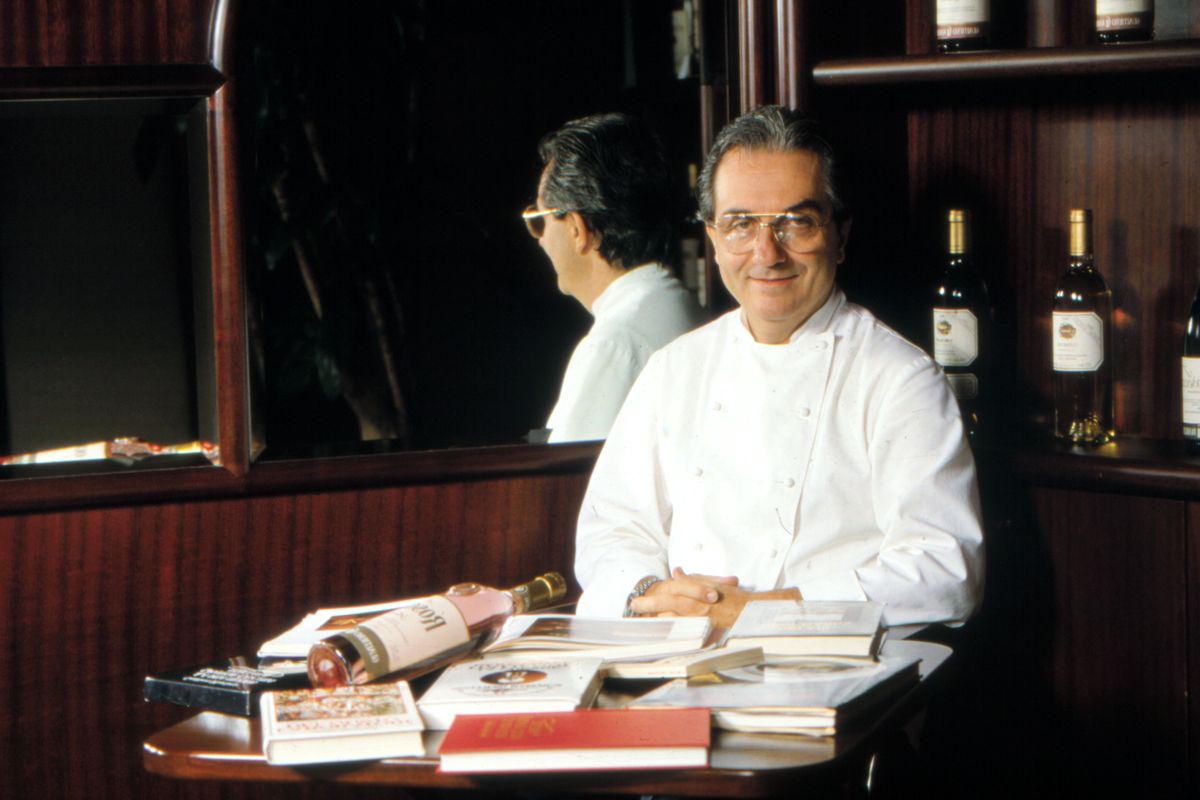

L'uso della foglia d'oro in cucina si è diffuso dopo che il cuoco dei cuochi, Gualtiero Marchesi, ideò il piatto perfetto: «Riso, oro e zafferano». Correva l'anno 1981. Il risotto alla milanese reinventato dal maestro è divenuto pietra miliare nella storia della cucina italiana: un sole splendente di centinaia di chicchi gialli con una ondulata foglia d'oro al centro. «Un piccolo quadrato posato dentro un cerchio», spiegò Marchesi, «reso attraverso il perfetto accordo cromatico e il contrasto tra la superficie compatta del riso allo zafferano e la foglia d'oro, increspata dal calore. Giallo su giallo, giocando su due tonalità, una più opaca e l'altra traslucida».

Non è stato il cuoco milanese a usare per primo l'oro in cucina. Marchesi ha il merito di aver riportato in auge una pratica applicandola genialmente al tradizionale risotto alla milanese, rivisitato anche in fase di cottura. L'impiego del biondo metallo in polvere o in foglie dallo spessore infinitesimale, è antichissimo. Risale a qualche migliaio d'anni fa. In Cina e in Egitto veniva riservato alla gastronomia reale. Il pane ai faraoni era un impasto di farina e polvere d'oro. Roba da poveracci al confronto del paninazzo preparato qualche anno fa a Londra da Chris Large, chef del ristorante Honky Tonk. Il «burgista» - così si definisce il cuoco di origine australiana - presentò un piatto con una pagnottella divisa a metà e farcita con carne di manzo Kobe, cervo della Nuova Zelanda, tartufo, caviale beluga, zafferano iraniano, frammenti di foglia d'oro e qualche altro ingrediente raro e prezioso. Il Glamburger, così lo battezzò, fu inserito in menu al modico prezzo di 1.100 sterline più tasse e mancia. In tutto 1.400 euro. Fatti i debiti conti, euro più euro meno, il Glamburger equivale a 6-7 cene da Antonino Canavacciuolo a Villa Crespi o all'Osteria Francescana di Massimo Buttura.

Anche nelle cucine degli imperatori romani più spendaccioni si spargeva polvere d'oro sui dolci, proprio come adesso si cosparge di zucchero a velo il pandoro natalizio. Aveva un bel predicare Virgilio contro l'auri sacra fames, l'esecrabile avidità d'oro che qualche anno prima aveva fatto fare una fine ignominiosa all'ingordo di sesterzi Marco Licinio Crasso, considerato il Paperon de' Paperoni dell'epoca. Sconfitto, ucciso e decapitato nella campagna contro i Parti, il re di questi, Orode, ordinò di versargli in bocca oro fuso. Ma in questo caso la cucina non c'entra.

L'uso della gastronomica polvere d'oro continuò anche nei secoli bui del medioevo. I signori feudali apparecchiavano banchetti con selvaggina coperta di foglie d'oro per stupire gli ospiti e far sfoggio di ricchezza. Bernardino Corio, storico di Milano, racconta che alle nozze di Violante Visconti, figlia di Galeazzo II, con Lionello di Anversa, figlio del re d'Inghilterra, nel 1368, furono serviti 50 piatti con l'oro: porcelli, lepri, lucci, trote, quaglie e pernici e perfino un vitello intero, tutti dorati. Oltre all'effetto scenografico, si riteneva che l'oro, il più perfetto dei metalli, facesse bene alla salute. Paracelso (1493-1541), medico e alchimista d'origine svizzera ma vissuto e morto a Salisburgo, fu sostenitore della metalloterapia. Secondo i suoi studi alcuni metalli (argento, oro, ferro, mercurio...), trasformati e diluiti, potevano stimolare e regolarizzare alcune funzioni corporee. In particolare sosteneva che l'oro era legato al cuore e al sistema cardiocircolatorio. Come lui altri antichi alchimisti utilizzavano il prezioso metallo nella preparazione di sostanze medicinali considerandolo un autentico toccasana.

I signori rinascimentali continuarono la tradizione aurea menando vanto di mangiare oro. Ne dovevano fare scorpacciate visto che, per mettere freno allo spreco furono emesse dai governanti di molte città leggi suntuarie per limitare l'ostentazione del lusso. A Padova il consiglio cittadino proibì che ai pranzi di nozze venissero recate in tavola più di due portate d'oro. Il nobile veneziano Marin Sanudo, autore dell'Itinerario per la terraferma veneta nel 1483, racconta che, a Venezia, la sera del 16 gennaio 1521 fu data dai Venier una grande festa in onore dell'illustre principe napoletano Sanseverino di Bisignano. Al banchetto furono servite 22 portate. Il pane e i gusci delle ostriche vennero offerti ai convitati ricoperti d'oro. Nemmeno la cucina conventuale era sobria nella ricchissima città lagunare. Le monache del convento di Santa Maria Celeste impastavano con l'oro i bussolai, biscotti da accompagnare al vin santo: «Bezi, basi e bussolai no i xe boni se no i xe assai». Nel 1593, durante la festa a Castel Sant'Angelo in onore dei figli del duca Guglielmo di Baviera, furono serviti fagiani con le penne cosparse di gocce d'oro. Al duca il pane venne servito coperto da una lamina dorata mentre quello dei convitati era in lamina d'argento.

E i poveracci? Il volgo? Giocavano a fare i signori con il pan grattato. Non potendo permettersi l'oro sceglieva un cibo che ne imitasse il colore. Uovo e pangrattato, per l'appunto. Le classi una spanna più in su, gli artigiani ad esempio, si permettevano lo zafferano. La leggenda del risotto alla milanese (potrebbe anche essere una storia vera) racconta che il tipico piatto meneghino nacque dalla fantasia del giovane assistente di Valerio di Fiandra, maestro vetraio che lavorava alle vetrate del Duomo dove, per ottenere un giallo brillante, si usava lo zafferano. Il giovane alle nozze della figlia del principale, d'accordo con il cuoco, mescolò al risotto in cottura pistilli di zafferano che diedero ai chicchi un fantastico color giallo oro. Sposi e invitati mangiarono di gusto traendone, pure, auspici favorevoli per il futuro.

Se il giallo zafferano porta bene, figuriamoci l'oro.