True

2025-11-08

La parabola di Aimo Moroni parte dal pollaio

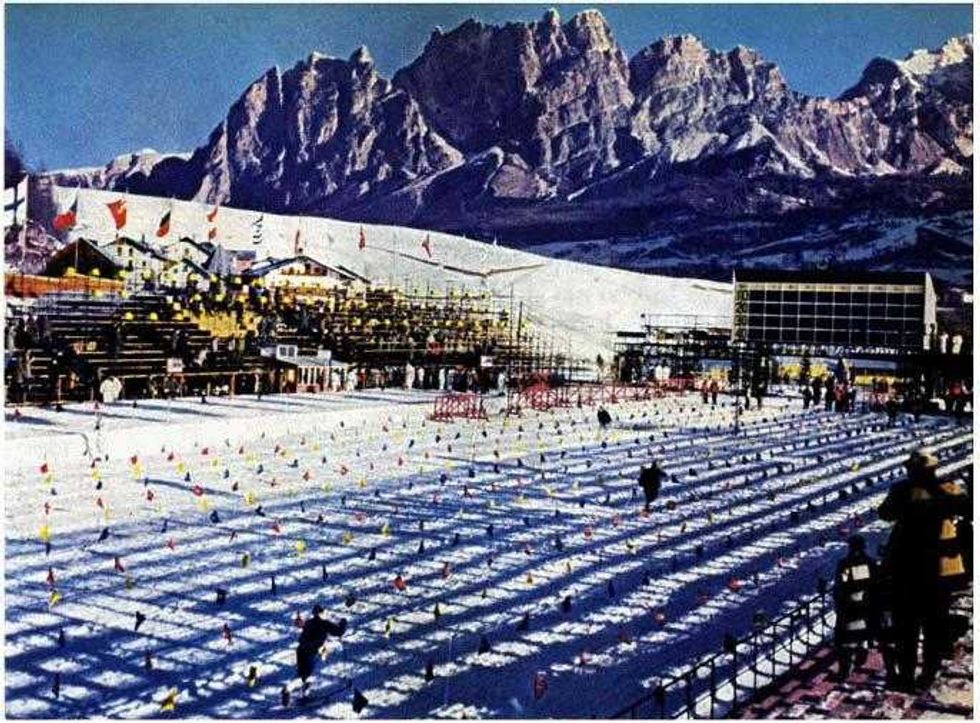

Nadia e Aimo Moroni

Nasce a Pistoia nel 1934 da papà Armando, carabiniere, e mamma Nunzia, ricercata cuoca presso la buona borghesia locale. È da lei che inizia ad «annusare» i profumi e i sapori della buona cucina. Quella semplice in cui anche i prodotti del cortile, galline e conigli, come dell’orto, a partire dai legumi, possano trasmettere emozioni con un imprinting che poi ti accompagnerà nella vita adulta. «Da loro imparai a riconoscere la qualità di un pollo», ovvero il colore del becco, indice dell’età del pennuto, così come dalla trama delle zampe e dall’usura delle unghie si poteva capire se aveva realmente razzolato nel cortile con una sana alimentazione.

Il secondo conflitto mondiale è appena terminato. Papà Armando torna dal fronte siciliano con lesioni alle braccia che gli impediscono di zappare quel poco che la famiglia ha sul campo fuori casa. Mamma Nunzia si ammala così da non poter più arrotondare le già scarse entrate familiari con le sue «consulenze culinarie». È difficile sbarcare il lunario. Anche perché nella loro ritirata le truppe tedesche hanno devastato le campagne compromettendo i raccolti. La dieta quotidiana vede il pane come un lusso riservato alla domenica. Sulla tavola mamma Nunzia prepara polenta, con un filo d’olio quando va bene. Festa grande quando si può insaporire il tutto con una fettina di buon lardo goloso.

Fortuna vuole che, a Milano, ci sia zio Silvio con una bancarella ambulante. Papà Armando prende il suo ragazzo e gli dice: «Vai a Milano e guadagnati il pane». Non i soldi, preciserà anni dopo il nostro Aimo, ma pane concreto, quello che in casa è merce rara. Siamo agli inizi del 1946. Aimo saluta mamma e papà e trova posto su di una panca di legno di un treno merci che trasporta bestiame. Dodici ore di lento sferragliare per arrivare nel Gran Milan. Qui c’è tutta una vita da reinventarsi, con dedizione ed impegno. Aimo sente che la sua vocazione, i sogni che vuole realizzare passano per la buona cucina, quella che lui ha maturato dall’esempio quotidiano respirato in casa, sente «di potersi raccontare» con l’idea di cucina che coltiva nell’anima di quel ragazzino che diventerà adulto. Seguono una serie di episodi, da lui poi raccontati a un coinvolto pubblico di Identità golose, decenni dopo, e ben descritti da Gabriele Zanatta. Storie che avrebbero ispirato il miglior Roberto Rossellini, tra i padri del neorealismo all’italiana.

All’inizio il giovane Aimo fa l’ambulante per zio Silvio, con la bicicletta che traina il carretto delle caldarroste. Niente di che, ma giusto per campare. Un giorno di trova sul sagrato della chiesa vicino a casa quando, improvvisamente, viene bloccato da due vigili che gli chiedono di esibire la licenza commerciale. Aimo molla la bicicletta e cerca rifugio nella vicina chiesa dove c’è l’amico frate Cecilio, quello che aveva fondato la mensa dei poveri dell’Opera di San Francesco. Niente da fare, il campanello suona muto. Gli uomini in divisa stanno per fargli il verbale con relativa multa quando arriva una coppia distinta che non solo gli acquista un bel sacchetto di caldarroste, ma anche liquida subito l’ammenda e relativo verbale. Solo più tardi scoprirà che si tratta di Carlo Dapporto e Wanda Osiris, la coppia regina del teatro italiano. Dopo qualche mese da ambulante, Aimo entra nella squadra de «Il» Carminati, a due passi dal Duomo, uno dei punti di riferimento della Milano che ritornava alla dolce vita tra aperitivi, cene e serate danzanti. Esordisce da lavapiatti. Un’esperienza che gli confermerà, ancora una volta, come per realizzare i propri sogni bisogna lavorare duro, con tenacia e sacrificio.

Anche qui Aimo Moroni non si smentisce mai nella sua profonda umanità. Decenni dopo quando veniva invitato da amici ristoratori nei vari locali, quando entrava in cucina andava per primo a salutare i giovani lavapiatti del posto ricordando che, anche lui, aveva esordito in tal modo. Una sorta di augurio, poi, a salire anche loro la gerarchia culinaria se accompagnata da merito e talento. Da Carminati, Aimo incontra il coetaneo Gialindo, toscano come lui, con cui stringe un’amicizia di solidarietà e sostegno reciproco. Con qualche mancetta che raggranellano dalla solidarietà degli amici camerieri, scoprono che un buon macellaio della periferia, tale Ercole Villa, ha un cartello esposto in vetrina che recita«Sottobanco, poche lire», una specie di messaggio subliminale, che imparano a tradurre in fretta. Si tratta degli scarti della lavorazione al dettaglio: la prima fettina ossidata del salame, l’osso del prosciutto diviso in due, il midollo, il peperone sott’olio dall’aspetto poco invitante, tutti avanzi che venivano volutamente messi «sottobanco», appunto, per una clientela che apprezzava l’emergente Ercole Villa, tra i primi a proporre la pregiata fassona piemontese in città.

Aimo e Gialindo sapevano anche che dovevano presentarsi quando nella macelleria non c’era nessuno, per evitare occhi indiscreti (e stupiti). Il buon Ercole li prese presto in simpatia «e spesso ci dava più di quanto noi potevamo permetterci», con le poche monetine in mano. Porgeva loro il pedrioeu, il cono di carta paglia, colmo di chicche golose, stringendoglielo tra le mani. Al loro sguardo stupito, il congedo conseguente «Lassate stà, andate, andate». Anche questa era la Milano dal couer in man, la Milano generosa con la sua vita quotidiana ricca anche di altri episodi che videro Aimo e Gialindo testimoni. Al Carminati, nel riordinare sala e cucina, vi era un’anziana signora che un giorno li prese in disparte: «Se avete voglia di fare una buona colazione, dovete andare in quella panetteria che vi dico e chiedere alla signora un po’ di quel pan là». Un messaggio in codice che ben presto impararono a tradurre nella realtà. L’esordio timidissimo, sussurrato: «Avete un po’ di quel pan là?». Lei li guarda, intuisce la mandante, va nel retrobottega e se ne esce con due bei pedrioeu colmi di pane secco e duro, quello avanzato che, in genere, veniva riciclato una volta grattugiato. Poi li guarda, l’occhio indagatore: «Quanti anni avete?». «Ventisei in due». «Se venite in un altro momento, ma non adesso che c’è gente, per voi ci sarà sempre del pane, ma non quel pan là». Pane fresco, commenterà poi il nostro Aimo.

Ma siamo solo all’inizio. Quella sorta di zia adottiva del Carminati, testandone l’onestà e l’impegno quotidiano di lavapiatti e non solo, li premia con un’altra soffiata. Era venuta a sapere che, finito a tarda ora il lavoro serale, se ne andavano a casa a piedi, dall’altra parte della città, non potendo permettersi il biglietto del tram, e correndo a gamba svelta, anche per combattere il freddo nella stagione invernale. «Andate in piazza Fontana e prendete la linea 15, dite al bigliettaio che siete rimasti senza soldi, ma che scenderete alla prima fermata». Anche qua l’ennesima Milano dal coeur in man. L’occhio dei ragazzi è tanto limpido quanto timido e il guardiano del mezzo li rincuora con tono paterno. «Tranquilli, sedetevi vicino a me, senza passare davanti agli altri passeggeri».

Ma è ora di passare di grado e i nostri due lavapiatti incontrano cuoco Cesare, il loro primo maestro. Nei momenti di pausa tra pranzo e cena vanno al banco della cucina di casa sua e si apre un mondo.

1. continua

Continua a leggereRiduci

Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.Nasce a Pistoia nel 1934 da papà Armando, carabiniere, e mamma Nunzia, ricercata cuoca presso la buona borghesia locale. È da lei che inizia ad «annusare» i profumi e i sapori della buona cucina. Quella semplice in cui anche i prodotti del cortile, galline e conigli, come dell’orto, a partire dai legumi, possano trasmettere emozioni con un imprinting che poi ti accompagnerà nella vita adulta. «Da loro imparai a riconoscere la qualità di un pollo», ovvero il colore del becco, indice dell’età del pennuto, così come dalla trama delle zampe e dall’usura delle unghie si poteva capire se aveva realmente razzolato nel cortile con una sana alimentazione.Il secondo conflitto mondiale è appena terminato. Papà Armando torna dal fronte siciliano con lesioni alle braccia che gli impediscono di zappare quel poco che la famiglia ha sul campo fuori casa. Mamma Nunzia si ammala così da non poter più arrotondare le già scarse entrate familiari con le sue «consulenze culinarie». È difficile sbarcare il lunario. Anche perché nella loro ritirata le truppe tedesche hanno devastato le campagne compromettendo i raccolti. La dieta quotidiana vede il pane come un lusso riservato alla domenica. Sulla tavola mamma Nunzia prepara polenta, con un filo d’olio quando va bene. Festa grande quando si può insaporire il tutto con una fettina di buon lardo goloso.Fortuna vuole che, a Milano, ci sia zio Silvio con una bancarella ambulante. Papà Armando prende il suo ragazzo e gli dice: «Vai a Milano e guadagnati il pane». Non i soldi, preciserà anni dopo il nostro Aimo, ma pane concreto, quello che in casa è merce rara. Siamo agli inizi del 1946. Aimo saluta mamma e papà e trova posto su di una panca di legno di un treno merci che trasporta bestiame. Dodici ore di lento sferragliare per arrivare nel Gran Milan. Qui c’è tutta una vita da reinventarsi, con dedizione ed impegno. Aimo sente che la sua vocazione, i sogni che vuole realizzare passano per la buona cucina, quella che lui ha maturato dall’esempio quotidiano respirato in casa, sente «di potersi raccontare» con l’idea di cucina che coltiva nell’anima di quel ragazzino che diventerà adulto. Seguono una serie di episodi, da lui poi raccontati a un coinvolto pubblico di Identità golose, decenni dopo, e ben descritti da Gabriele Zanatta. Storie che avrebbero ispirato il miglior Roberto Rossellini, tra i padri del neorealismo all’italiana.All’inizio il giovane Aimo fa l’ambulante per zio Silvio, con la bicicletta che traina il carretto delle caldarroste. Niente di che, ma giusto per campare. Un giorno di trova sul sagrato della chiesa vicino a casa quando, improvvisamente, viene bloccato da due vigili che gli chiedono di esibire la licenza commerciale. Aimo molla la bicicletta e cerca rifugio nella vicina chiesa dove c’è l’amico frate Cecilio, quello che aveva fondato la mensa dei poveri dell’Opera di San Francesco. Niente da fare, il campanello suona muto. Gli uomini in divisa stanno per fargli il verbale con relativa multa quando arriva una coppia distinta che non solo gli acquista un bel sacchetto di caldarroste, ma anche liquida subito l’ammenda e relativo verbale. Solo più tardi scoprirà che si tratta di Carlo Dapporto e Wanda Osiris, la coppia regina del teatro italiano. Dopo qualche mese da ambulante, Aimo entra nella squadra de «Il» Carminati, a due passi dal Duomo, uno dei punti di riferimento della Milano che ritornava alla dolce vita tra aperitivi, cene e serate danzanti. Esordisce da lavapiatti. Un’esperienza che gli confermerà, ancora una volta, come per realizzare i propri sogni bisogna lavorare duro, con tenacia e sacrificio.Anche qui Aimo Moroni non si smentisce mai nella sua profonda umanità. Decenni dopo quando veniva invitato da amici ristoratori nei vari locali, quando entrava in cucina andava per primo a salutare i giovani lavapiatti del posto ricordando che, anche lui, aveva esordito in tal modo. Una sorta di augurio, poi, a salire anche loro la gerarchia culinaria se accompagnata da merito e talento. Da Carminati, Aimo incontra il coetaneo Gialindo, toscano come lui, con cui stringe un’amicizia di solidarietà e sostegno reciproco. Con qualche mancetta che raggranellano dalla solidarietà degli amici camerieri, scoprono che un buon macellaio della periferia, tale Ercole Villa, ha un cartello esposto in vetrina che recita«Sottobanco, poche lire», una specie di messaggio subliminale, che imparano a tradurre in fretta. Si tratta degli scarti della lavorazione al dettaglio: la prima fettina ossidata del salame, l’osso del prosciutto diviso in due, il midollo, il peperone sott’olio dall’aspetto poco invitante, tutti avanzi che venivano volutamente messi «sottobanco», appunto, per una clientela che apprezzava l’emergente Ercole Villa, tra i primi a proporre la pregiata fassona piemontese in città.Aimo e Gialindo sapevano anche che dovevano presentarsi quando nella macelleria non c’era nessuno, per evitare occhi indiscreti (e stupiti). Il buon Ercole li prese presto in simpatia «e spesso ci dava più di quanto noi potevamo permetterci», con le poche monetine in mano. Porgeva loro il pedrioeu, il cono di carta paglia, colmo di chicche golose, stringendoglielo tra le mani. Al loro sguardo stupito, il congedo conseguente «Lassate stà, andate, andate». Anche questa era la Milano dal couer in man, la Milano generosa con la sua vita quotidiana ricca anche di altri episodi che videro Aimo e Gialindo testimoni. Al Carminati, nel riordinare sala e cucina, vi era un’anziana signora che un giorno li prese in disparte: «Se avete voglia di fare una buona colazione, dovete andare in quella panetteria che vi dico e chiedere alla signora un po’ di quel pan là». Un messaggio in codice che ben presto impararono a tradurre nella realtà. L’esordio timidissimo, sussurrato: «Avete un po’ di quel pan là?». Lei li guarda, intuisce la mandante, va nel retrobottega e se ne esce con due bei pedrioeu colmi di pane secco e duro, quello avanzato che, in genere, veniva riciclato una volta grattugiato. Poi li guarda, l’occhio indagatore: «Quanti anni avete?». «Ventisei in due». «Se venite in un altro momento, ma non adesso che c’è gente, per voi ci sarà sempre del pane, ma non quel pan là». Pane fresco, commenterà poi il nostro Aimo.Ma siamo solo all’inizio. Quella sorta di zia adottiva del Carminati, testandone l’onestà e l’impegno quotidiano di lavapiatti e non solo, li premia con un’altra soffiata. Era venuta a sapere che, finito a tarda ora il lavoro serale, se ne andavano a casa a piedi, dall’altra parte della città, non potendo permettersi il biglietto del tram, e correndo a gamba svelta, anche per combattere il freddo nella stagione invernale. «Andate in piazza Fontana e prendete la linea 15, dite al bigliettaio che siete rimasti senza soldi, ma che scenderete alla prima fermata». Anche qua l’ennesima Milano dal coeur in man. L’occhio dei ragazzi è tanto limpido quanto timido e il guardiano del mezzo li rincuora con tono paterno. «Tranquilli, sedetevi vicino a me, senza passare davanti agli altri passeggeri».Ma è ora di passare di grado e i nostri due lavapiatti incontrano cuoco Cesare, il loro primo maestro. Nei momenti di pausa tra pranzo e cena vanno al banco della cucina di casa sua e si apre un mondo.1. continua

Bill Clinton e Jeffrey Epstein (Ansa)

Dai documenti declassificati spuntano però altri orrori: secondo i documenti rilasciati dal Doj, Epstein sarebbe stato implicato anche in un folle progetto di eugenetica, costringendo vittime minorenni a portare in grembo suoi figli attraverso maternità surrogata per creare un «pool genetico superiore», così riferisce una presunta vittima in un diario straziante in cui si lamenta di essere stata una «incubatrice umana» per Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. I due avrebbero sottratto alla donna la sua neonata pochi minuti dopo il parto. Già nel 2019 il New York Times aveva raccontato che Epstein pianificava di utilizzare la sua tenuta fuori Santa Fe per «ingravidare» le sue vittime, «20 alla volta», nel tentativo di «inseminare la razza umana con il suo Dna».

Dai file desecretati oggi emerge anche che Jeffrey Epstein è stato contattato nel 2018 dal bio-hacker Bryan Bishop per finanziare segretamente la creazione del primo bambino geneticamente modificato, o addirittura clonato, entro 5 anni. Esperimenti preliminari (test e modificazioni embrionali) erano già in corso in un laboratorio in Ucraina. Bishop chiedeva 1,7 milioni di dollari all’anno per un massimo di 5 anni per un totale di 9,5 milioni, oltre a un ulteriore milione per la configurazione del laboratorio, garantendo il totale anonimato degli investitori: in caso contrario, il bambino sarebbe stato visto dai media come un «mostro» o un «fenomeno da baraccone». «Abbiamo una serie di domande su quanto fai sul serio», scriveva Bishop a Epstein nel luglio 2018, «la maggior parte di queste domande riguarda i tuoi requisiti di segretezza e privacy, il rischio reputazionale e anche qualsiasi coinvolgimento finanziario». Il faccendiere non aveva fretta, «no rush», ma rispondeva a Bishop di non aver problemi a investire, «il problema è soltanto se vedono che dietro ci sia io».

Non soltanto lui, a dire il vero: una delle parti più interessanti dei file riguarda le relazioni di Epstein con il mondo della scienza. Anche se ci sono poche prove che il suo programma transumanista sia andato avanti, scienziati di spicco, tra cui Stephen Hawking, hanno partecipato regolarmente a cene, pranzi e conferenze tenute da Epstein. «Tutti si sono domandati se questi scienziati fossero più interessati alle sue opinioni o ai suoi soldi», ha dichiarato l'avvocato Alan Dershowitz, che ha difeso Epstein nel 2008. Fatto sta che la cerchia del faccendiere includeva pezzi grossi della comunità scientifica: il pioniere della genomica e della biologia sintetica George Church, Murray Gell-Mann, il biologo evoluzionista Stephen Jay Gould, il neurologo Oliver Sacks e il premio Nobel per la fisica Frank Wilczek.

Epstein ha anche generosamente finanziato l’università di Harvard con 6,5 milioni di dollari, ma il prestigioso ateneo si è rifiutato di restituire i soldi nonostante il regolamento preveda di rifiutare i contributi dei donatori che hanno guadagnato i propri soldi in modo immorale. L’arma del faccendiere, insomma, era la corruzione attraverso sesso e soldi: nessun esponente dell’élite progressista sembra essere sfuggito alla sua rete d’influenza.

Continuano nel frattempo le reazioni dopo le dimissioni a catena degli ex amici di Epstein, a cominciare da Lord Peter Mandelson, laburista: «Ha mentito ripetutamente al mio staff, mi pento di averlo nominato», ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer che, sotto gli attacchi della leader dell’opposizione conservatrice Kemi Badenoch, ha dovuto riconoscere formalmente di essere stato a conoscenza dei rapporti tra Epstein e Mandelson. Anche Bill Gates, minimizzando l’entità delle relazioni con il faccendiere, ha ammesso in un’intervista di essere stato «sciocco» e di essersi pentito di averlo mai conosciuto, pur liquidando come «falsa» l’email mandata da Epstein a sé stesso, in cui il faccendiere si rivolgeva a Gates: «Mi implori di cancellare le email sulla tua malattia sessualmente trasmissibile, sulla tua richiesta che io ti fornisca antibiotici che puoi dare di nascosto a Melinda e sulla descrizione del tuo pene». «Non sono mai andato all’Isola, non ho mai incontrato donne», si è difeso Gates. Sarà, ma la ex moglie Melinda French Gates ha esortato l’ex marito Bill a «rispondere del suo comportamento» aggiungendo che «nessuna ragazza dovrebbe mai essere messa in una situazione del genere». «Le domande in sospeso sono per il mio ex marito, non per me», ha aggiunto, esprimendo «un’enorme tristezza «per le vittime dei crimini del defunto finanziere.

Continua a leggereRiduci

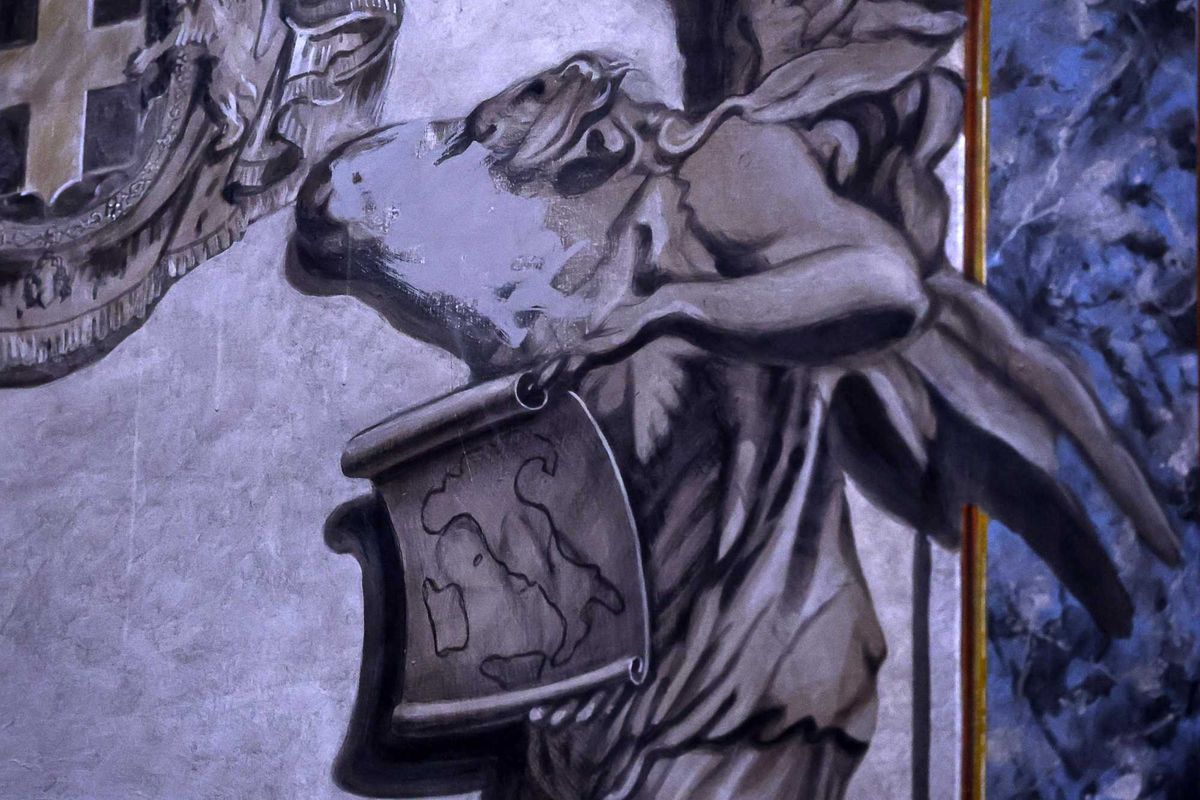

Il volto dell'angelo con le fattezze di Giorgia Meloni rimosso dall'affresco di San Lorenzo in Lucina (Ansa)

Considerando che per pulire gli obbrobri dei writer dalle pareti dei palazzi passano anni, a stupire sono la rudezza del gesto e la fretta. Scoperta venerdì, la somiglianza dell’angelo che regge una pergamena dell’Italia era stata oggetto nell’ordine: del consueto malpancismo dell’opposizione, del sorriso divertito della modella involontaria, della promessa di sopralluogo della Soprintendenza, necessario nel caso di beni artistici. E infine della decisione del Rettore del Pantheon e della basilica romana, monsignor Daniele Micheletti, di pianificare un’approfondita verifica. Quest’ultima è durata tre minuti. Come se si dovesse far fronte a un allarme sociale per lo sfregio alla Vergine delle Rocce o il profilo pittato fosse quello di Giordano Bruno o della Papessa Giovanna.

La faccenda è inutilmente in evoluzione, l’architetto Cino Zucchi ha rivelato su Instagram di avere trovato il profilo originale pre-restauro nell’account di «Roma Aeterna» e sarebbe diverso, ma con le bufale digitali vatti a fidare. Prima di toccare l’affresco di solito è necessaria una perizia ufficiale con un rigoroso iter istituzionale. In questo caso no, via con la cara procedura Stalin, che cancellava dalle foto i gerarchi caduti in disgrazia. «Ho coperto quel volto perché me lo ha chiesto il Vaticano», ha allargato le braccia Valentinetti. In effetti le pressioni sono state micidiali.

Ha cominciato il cardinal Baldo Reina: «Provo profonda amarezza, le immagini di arte sacra non possono essere oggetto di utilizzi impropri o di strumentalizzazioni, essendo destinate esclusivamente a sostenere la vita liturgica e la preghiera personale e comunitaria». Ha continuato padre Giulio Albanese, responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma: «L’originale era diverso, tutto ciò è imbarazzante». Così monsignor Micheletti, che adesso rischia il posto, guardacaso solo ieri si è accorto che «l’opera presentava fisionomie non conformi all’iconografia originale e al contesto sacro». E ha ordinato l’imbiancata.

L’ha fatto togliere di torno e buonanotte, occhio non vede cuore non duole. Soprattutto quello della fazione turbo-progressista del cattolicesimo in ambasce, dal cardinal Matteo Zuppi ad Andrea Riccardi della comunità Sant’Egidio, dalle Caritas alla galassia cattodem già sul piede di guerra e solitamente poco dotata di ironia. Eppure proprio la Chiesa dovrebbe avere metabolizzato quelle che chiama «contaminazioni», cominciate quando Leonardo Da Vinci nel Cenacolo diede a Giuda il volto dell’abate domenicano che lo stava sfrattando da Santa Maria delle Grazie per la lentezza nell’avanzamento (capo)lavori.

Quanto all’indignazione del cardinal Reina per l’«uso improprio delle immagini di arte sacra», sarebbe interessante sapere perché non è rimasto egualmente scosso quando nella cattedrale di Terni è comparso un enorme affresco omoerotico con gruppi laocoontici di corpi intrecciati e con l’allora vescovo Vincenzo Paglia raffigurato felicemente con lo zucchetto episcopale nella «Resurrezione genderfluid». O peggio quando si scoprì che il crocifisso della cappella dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo aveva il volto di Claudio Galimberti, capo ultrà dell’Atalanta, pregiudicato con record di daspo. L’artista Andrea Mastrovito ha sempre rivendicato la burla. Da un decennio, il paziente che si raccoglie in preghiera prima di un intervento chirurgico salvavita, non prega Gesù ma il Bocia. Non risultano note vibranti della Santa Sede.

Accortasi che l’affresco in San Lorenzo in Lucina è diventato la lavagna della Terza C, la Soprintendente di Roma, Daniela Porro, in accordo con il ministero della Cultura ha fatto sapere agli zelanti sacerdoti che «alla luce della cancellazione del volto della decorazione, per qualsiasi intervento di ripristino è necessaria una richiesta di autorizzazione non solo al Vicariato ma al Fondo edifici di culto del ministero dell’Interno, proprietario dell’immobile, con accluso bozzetto». Così, per evitare che compaia il profilo di Ilaria Salis, sul quale nessuno avrebbe nulla da ridire.

Come spesso accade i più delusi sono i fedeli, che domenica hanno affollato la chiesa come non accadeva da anni anche per via di quel cherubino dall’aspetto tanto famigliare. Monsignor Micheletti ha dovuto ammettere: «È stata un’autentica processione, ma venivano per vederlo e non per pregare». Dovrebbe essere contento, visto che le vie del Signore sono infinite.

Continua a leggereRiduci