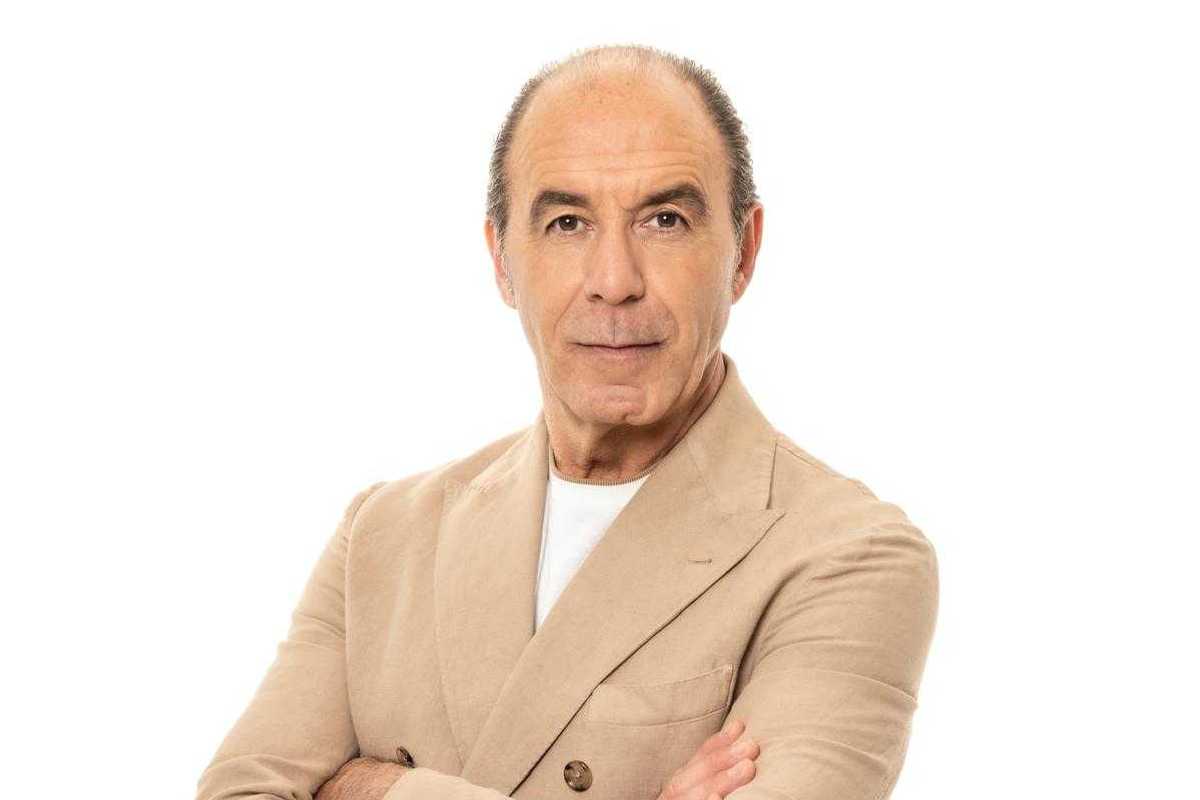

Fondata oltre trent’anni fa da Mario Moretti Polegato, Geox nasce da un’intuizione tanto semplice quanto rivoluzionaria: creare una scarpa capace di far respirare il piede mantenendo al tempo stesso impermeabilità e comfort. Un’idea trasformata in brevetto e poi in modello di business, che ha permesso al marchio di imporsi a livello internazionale come sinonimo di innovazione tecnologica applicata alla calzatura. Nel corso degli anni l’azienda ha costruito la propria identità su una promessa chiara - la «scarpa che respira» - estendendo progressivamente il know-how anche all’abbigliamento e consolidando una presenza globale con centinaia di negozi e milioni di paia vendute ogni anno. Oggi, in un contesto di mercato profondamente mutato e sempre più competitivo, il gruppo ha avviato una nuova fase sotto la guida dell’amministratore delegato Francesco Di Giovanni. Manager di lunga esperienza industriale, chiamato spesso a gestire fasi di trasformazione, il suo mandato è chiaro: riportare l’azienda al proprio Dna originario, rafforzando il contenuto tecnologico e la coerenza strategica del brand. «Non si tratta di cambiare natura», spiega alla Verità, «ma di valorizzare ciò che sappiamo fare meglio».

Il mercato è cambiato, la competizione si è intensificata. Come affrontate il momento?

«Oggi il nostro compito è molto chiaro: riportare il prodotto al centro, valorizzando il contenuto tecnologico che rappresenta il nostro Dna. Non siamo un’azienda di moda pura, anche se lo stile è fondamentale. Il nostro punto di forza è offrire un comfort superiore grazie alla tecnologia. Se perdiamo questo elemento, perdiamo la nostra identità. Mettere il prodotto al centro significa investire in ricerca, materiali, processi produttivi e qualità costruttiva».

Negli ultimi anni il cambiamento climatico ha inciso sulle abitudini di consumo. Quanto ha influito sullo sviluppo della nuova collezione?

«Ha avuto un impatto su tutti, anche sul nostro settore. Per Geox, però, non si è trattato di reinventare qualcosa da zero. Grazie alla nostra forte presenza internazionale, soprattutto nei Paesi del Nord, avevamo già competenze consolidate nel segmento waterproof, tecnologie che fanno parte del nostro patrimonio, che abbiamo esteso ai modelli invernali e impermeabili. Il comfort oggi è un valore diffuso nel mercato, ma la scarpa che respira pur restando impermeabile è un elemento distintivo che possiamo rivendicare come unico».

Come siete riusciti a coniugare protezione tecnica e stile contemporaneo?

«Innovare senza tradire l’identità è fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto anche sull’estetica, perché è evidente che le scarpe si scelgono guardandole da sopra. Tecnologia e appeal devono convivere. Questa collezione per il prossimo inverno rappresenta uno sforzo concreto per rendere il prodotto più contemporaneo, senza perdere coerenza».

Il brevetto Amphibiox rappresenta la massima espressione della vostra protezione waterproof. Quanto investite oggi in ricerca e sviluppo?

«Investiamo molto. La tecnologia Amphibiox è il risultato di un processo complesso che unisce ricerca sui materiali, processi produttivi avanzati e test rigorosi. Nel nostro centro ricerca di Montebelluna eseguiamo prove in vasche d’acqua e simulazioni di camminata prolungata. Amphibiox non è semplicemente una tomaia trattata: integra una “calza” interna completamente saldata che isola il piede, garantendo impermeabilità totale senza compromettere la traspirabilità. È su questa capacità di coniugare protezione e comfort che abbiamo costruito il nostro vantaggio competitivo».

Quanto è importante innovare partendo dai modelli iconici del brand?

«È essenziale. Modelli come Spherica e Bluetouch rappresentano pilastri della nostra offerta. Possono evolvere, diventare waterproof, integrare nuove soluzioni tecnologiche, ma non devono mai tradire le aspettative del cliente. Se perdessimo la nostra identità tecnologica, perderemmo la ragione per cui esistiamo. L’innovazione deve rafforzare il Dna, non snaturarlo».

Come si sta evolvendo il mix tra retail diretto, wholesale e canale digitale?

«Abbiamo deciso di non alterare radicalmente l’equilibrio tra i canali. Tuttavia, sul digitale abbiamo dovuto fare scelte importanti. Ci sono piattaforme dove si può vendere molto ma senza marginalità. E il nostro principio è chiaro: il fatturato è vanità, i margini sono realtà. Per questo abbiamo chiuso alcuni canali online non sostenibili e rafforzato i canali diretti, a partire dal nostro e-commerce. Oggi possiamo contare su oltre 4 milioni di iscritti al programma loyalty benefit, che ci permette un dialogo continuo con i clienti. Il prossimo passo sarà utilizzare l’Intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente la personalizzazione e la relazione. Il retail fisico resta centrale: abbiamo oltre 600 negozi nel mondo. Non sono solo punti vendita, ma luoghi dove spiegare il contenuto tecnologico del prodotto. Stiamo introducendo anche Qr code sulle scatole per rendere immediatamente accessibili tutte le informazioni tecniche».

In un contesto macroeconomico complesso per moda e lifestyle, quali sono oggi i vostri driver di resilienza?

«Viviamo una fase di forte polarizzazione economica, con una classe media che attraversa incertezza. Noi lavoriamo al servizio di questa fascia, offrendo un prodotto di alta qualità a un prezzo equo. Non vogliamo competere con scarpe da 10 o 20 euro: il nostro contenuto tecnologico merita riconoscimento. Vendiamo ogni anno circa 12-13 milioni di paia e gestiamo una macchina organizzativa complessa, con circa 3.000 persone nel mondo, di cui oltre 400 nella sede centrale di Montebelluna. Il nostro driver di resilienza è tornare con determinazione ai nostri punti chiave: comfort tecnologico, traspirabilità e coerenza identitaria».

C’è una sensualità che non alza la voce, una tensione sottile tra disciplina e desiderio, tra struttura e pelle. È lì che si muove Ermanno Scervino, che prima ancora di diventare un marchio globale è stato un’idea precisa di femminilità: colta ma istintiva, romantica ma mai fragile, consapevole del proprio potere. Una donna che decide come e quando essere guardata. Da Firenze al mondo, Scervino ha costruito un linguaggio che unisce disciplina sartoriale e tensione emotiva, materia e corpo, rigore e seduzione. Lo definiscono «romanticismo sexy», ma dentro c’è una visione precisa del desiderio contemporaneo.

Da dove parte una sua collezione: da un’immagine, da un tessuto, da una donna reale?

«L’ispirazione non ha orari né confini. Vivo in Toscana, nella bellezza, affascinante quanto il paesaggio è il lavoro delle première: un’idea può scaturire dalla loro manualità come dagli imprevisti. Le capitali del mondo, comunque, rimangono grandi fonti di ispirazione: la gente per strada, nei locali, la vita di tutti i giorni, i giovani».

Il suo stile è spesso definito «romanticismo sexy»: cosa significa questa espressione e come si traduce in silhouette, materiali e lavorazioni?

«Una sottoveste di pizzo, una gonna di organza, un vestito di chiffon acquistano grazia e carattere soprattutto quando indossate con qualcosa di insolito, magari di maschile o sportivo. Questo accostamento è forse il mio modo più significativo di vedere un romanticismo contemporaneo, una sensualità vissuta con personalità».

Cosa le chiedono oggi le sue clienti?

«Sicuramente la portabilità, la funzionalità e il dialogo col corpo rimangono caratteristiche sempre richieste. Negli anni tutto cambia ma non il gusto per il bello. La donna contemporanea rischia di più, la strada offre e cerca stimoli sempre maggiori; vestirsi bene, oggi, non significa essere convenzionali. Io mi rivolgo a una donna libera, che non ama gli stereotipi, ma moderna e attuale».

Ha vestito molte personalità del cinema, della musica e della società internazionale. Per un abito da red carpet quanto conta il dialogo con la persona che lo indossa?

«Ogni donna è un universo da scoprire, e sono tante quelle con cui abbiamo condiviso momenti di bellezza e di arte. Il dialogo conta: gli abiti nascono non per imporre un’identità ma per accompagnare e valorizzare chi li indossa. La vera eleganza è essere sé stesse e il mio lavoro è facilitare questo processo».

La produzione made in Italy è un valore centrale per il suo brand. Cosa significa oggi difendere e promuovere l’artigianalità italiana in un mercato globale?

«È una missione. Il made in Italy è frutto di una tradizione secolare, intere generazioni hanno primeggiato nella maestria sartoriale lasciando al Paese un’eredità diventata patrimonio mondiale».

Quali sono oggi i mercati più importanti? Nota differenze di gusto tra Europa, America e Asia?

«I mercati più importanti sono Europa e America. Non ci sono differenze di gusto nei mercati, ma nelle donne sì, nella loro individualità. Immagino le mie creazioni al di là del Paese di provenienza di chi le indosserà».

Come riesce a coniugare tecniche sartoriali tradizionali con la sperimentazione su tessuti e lavorazioni innovative?

«La ricerca è fondamentale: creare nuovi tessuti, provare lavaggi e trattamenti. Tradizione e innovazione devono camminare assieme per realizzare un prodotto contemporaneo, ma il gesto artigianale resterà sempre al centro».

Quanto influisce Firenze sul Dna del marchio? È solo sede produttiva o anche fonte di ispirazione estetica?

«Firenze è sinonimo di casa. Territorio di tradizione e sapere, custodisce e tramanda competenze uniche. È questo patrimonio umano e culturale che alimenta il nostro lavoro e predispone alla creatività e da cui il brand continua ad attingere».

Le sue lavorazioni knit e i tessuti ricercati sono diventati un segno distintivo. Quanto conta la ricerca sui materiali nello sviluppo di ogni collezione?

«Prima ancora di disegnare penso ai materiali, li provo sul manichino, osservo il loro movimento e la luce, e mentre li studio penso a come trasformarli e a quello che possono diventare».

In che modo la maison affronta il tema della sostenibilità senza rinunciare al lusso e alla qualità?

«La sostenibilità è una responsabilità, non una scelta. Oltre a selezionare materiali e lavorazioni nel rispetto dell’ambiente, un capo ben realizzato nasce per durare a lungo ed è per definizione sostenibile: le mie collezioni sono concepite per vivere attraverso gli anni».

Dopo tanti anni di successi, quali sono oggi le sue nuove sfide e quali sogni desidera ancora realizzare?

«I successi non li considero un punto di arrivo ma una direzione. C’è la volontà di sviluppare senza tradire il nostro percorso, e di tramandare una visione ambiziosa che nasce dalla sapienza del nostro territorio. Abbiamo in programma molte aperture in alcune delle città più importanti e prestigiose del mondo».

Fin dai primi anni, Eleventy si è distinta per la capacità di coniugare design contemporaneo e artigianato tradizionale, attingendo a una rete di fornitori italiani e a una cultura manifatturiera che guarda alla leggerezza strutturale e alla versatilità del guardaroba quotidiano.

La filosofia dei fondatori era chiara: creare capi che fossero compagni di vita, capaci di elevare l’esperienza individuale di chi li indossa, più che semplici simboli di status. Parte da qui il nostro dialogo con Paolo Zuntini, uno dei fondatori con Marco Baldassarri, per esplorare come la storia, la visione e le scelte strategiche del brand si riflettano in una collezione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Eleventy nasce nel 2007 con un’idea ben precisa di Smart Luxury. In che modo questa visione originaria continua a guidare le vostre scelte, soprattutto nel womenswear?

«L’idea di Smart Luxury è il nostro punto di partenza e continua a guidarci con grande coerenza. Fin dall’inizio abbiamo fatto una ricerca molto approfondita sulle materie prime, ed è un approccio che portiamo avanti ancora oggi con entusiasmo. La donna Eleventy è una donna moderna, indipendente, consapevole e sicura di sé. È una donna attenta alla qualità, orientata verso l’autenticità. Oggi, più che mai, per noi il vero lusso è la capacità di coniugare altissima qualità e prezzo giusto. Molti sanno fare prodotti belli, ma il vero lusso è riuscire a proporli nel rispetto del loro valore reale».

Nel tempo il brand è cresciuto molto a livello internazionale, mantenendo però una forte identità manifatturiera. Quanto è importante restare fedeli a queste radici?

«È fondamentale. Oggi il Made in Italy è sempre più apprezzato, ma anche sempre più giudicato. Per questo è essenziale avere un’identità chiara e autentica. Noi portiamo avanti il vero Made in Italy, raccontandolo con orgoglio sui mercati esteri. Farlo a un prezzo corretto e coerente con il valore del prodotto è un elemento basilare per essere riconosciuti e credibili nel mondo».

La collezione è dedicata alla «donna viaggiatrice». Chi è oggi questa donna?

«È una donna cosmopolita, che vive il mondo con attenzione e qualità. Non è solo una viaggiatrice in senso fisico, ma una donna che si muove tra contesti diversi con naturalezza. La collezione donna nasce dallo stesso Dna dell’uomo, ma ha un’espressione autonoma. Può concedersi piccoli vezzi, dettagli più divertenti, pur restando sempre coerente con l’identità Eleventy. L’uomo è più lineare; la donna, invece, richiede maggiore freschezza e varietà, stagione dopo stagione».

Parlate di un’eleganza essenziale, fatta di purezza delle linee e qualità delle materie, in un mercato spesso dominato dall’impatto visivo. È una scelta culturale prima ancora che stilistica?

«Assolutamente sì. Ci auguriamo che la nostra cliente apprezzi la qualità più dell’etichetta. Ci sono donne che vestono il brand, e va benissimo, ma noi non siamo quelli. Noi siamo no-logo: non vendiamo un simbolo, vendiamo un prodotto. Vogliamo che la donna si avvicini a Eleventy con consapevolezza, che riconosca la qualità dei materiali e della costruzione. È una scelta culturale, prima ancora che estetica».

State lavorando sempre più su un’idea di continuità e durabilità rispetto alla stagionalità?

«Sì, da sempre costruiamo le collezioni su palette colori che garantiscono continuità e armonia nel guardaroba. La cliente deve ritrovarsi stagione dopo stagione. Seguiamo anche le tendenze, ma senza tradire la nostra storia. Quando abbiamo provato a uscire troppo dagli schemi, ci è stato fatto notare: “Molto bello, ma non sei tu”. È importante innovare, ma rimanendo riconoscibili».

Le materie sono centrali: cashmere, sete comasche, alpaca, mohair. Quanto incide la ricerca tessile nell’identità femminile del brand?

«Ha un valore altissimo. Ogni stagione lavoro direttamente con le aziende per creare esclusive: seleziono e combino filati, studio intrecci, provo nuove soluzioni. La donna è molto più esigente rispetto all’uomo: si annoia facilmente se ritrova sempre le stesse proposte. Per questo dobbiamo offrire un guardaroba fresco e innovativo, pur mantenendo coerenza».

La «giacca nuvola» sintetizza il vostro approccio alla leggerezza e alla destrutturazione. È il simbolo di una nuova fase del tailoring Eleventy?

«È una giacca completamente destrutturata, realizzata con una macchina unica al mondo situata a Brescia. Il tessuto nasce direttamente dalla filatura e viene poi tagliato e confezionato, ma senza alcuna struttura interna. Il risultato è una giacca leggerissima, quasi come una camicia. È un concetto più vicino al mondo maschile, perché la donna spesso desidera una spalla più costruita. Tuttavia questa proposta ha riscosso grande successo».

Quali sono oggi i mercati più dinamici per la donna Eleventy?

«Il mercato americano è il nostro primo mercato, sia per l’uomo sia per la donna. Gli Stati Uniti stanno dando risultati che al momento non vediamo altrove. Anche il Middle East sta crescendo molto. La Russia rimane stabile, senza crescita significativa per le note dinamiche geopolitiche. L’America, però, sta compensando ampiamente».