Il killer della democrazia si chiama aggressività. Solo la religione può salvarla

Il tedesco Hartmut Rosa è diventato uno dei sociologi di riferimento della contemporaneità dopo aver pubblicato un saggio di grande successo (e grande efficacia) intitolato Accelerazione e alienazione, pubblicando in Italia da Einaudi. Collocarlo politicamente non è facile, ma lo si potrebbe ascrivere a una sinistra critica e mentalmente aperta. E per questo è ancora più sorprendente leggere il suo nuovo libro, pubblicato da una istituzione della sinistra culturale come Il Mulino, che già dal titolo spiazza: Perché la democrazia ha bisogno della religione. Non potrebbe esserci, oggi, una posizione più alternativa al discorso dominante.

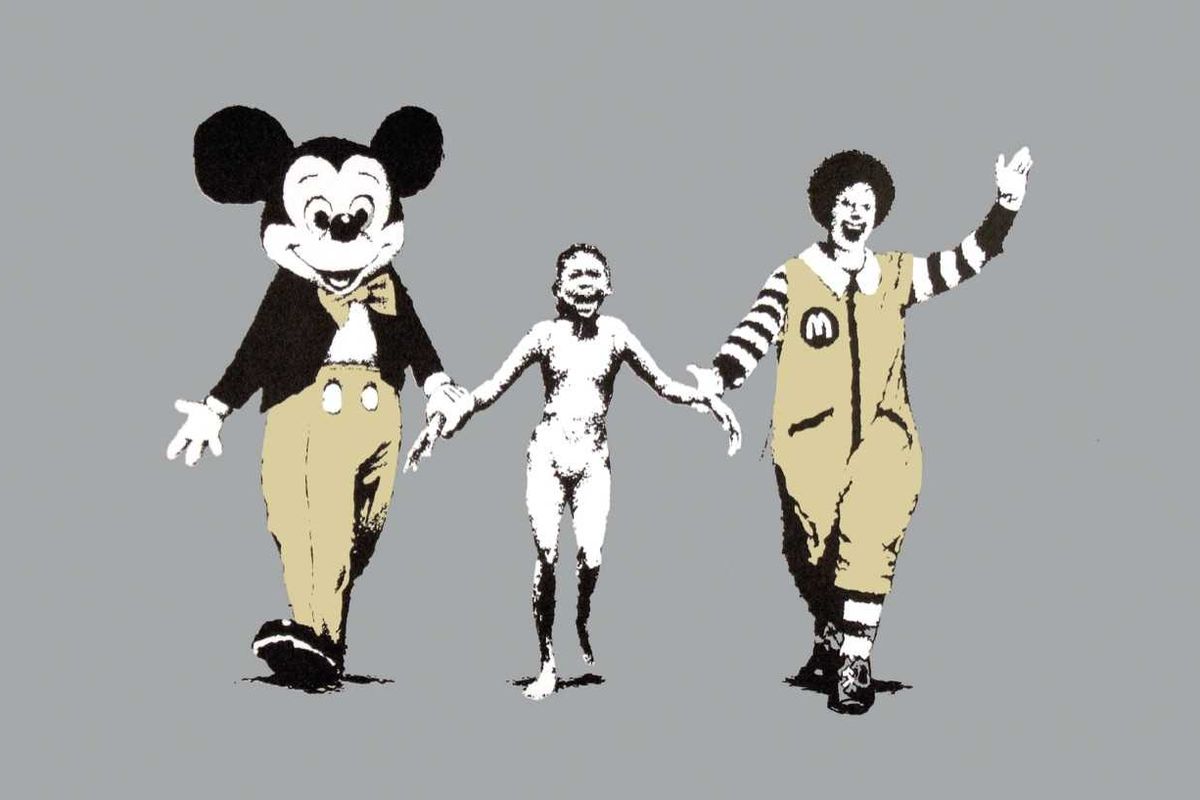

Al cuore del pensiero di Rosa sta l’idea che viviamo in una società che è in continua accelerazione ma, allo stesso tempo, incredibilmente bloccata. «Viviamo in un sistema in cui noi come individui, come istituzioni e come società nel suo complesso dobbiamo diventare più veloci per mantenere la nostra posizione nell’ordine sociale», scrive il sociologo. «Dobbiamo accelerare, dobbiamo essere innovativi: i primi ad avere il nuovo prodotto, i primi ad avere metodi di produzione più efficienti. Dobbiamo crescere per preservare lo status quo». Ciò comporta che il nostro rapporto con il mondo è improntato a una feroce aggressività, che si manifesta a vari livelli. Al macro livello delle guerre e di conflitti globali fino al microlivello della nostra vita quotidiana, dove l’accelerazione conduce spesso all’esaurimento provocando il burnout.

Il livello più interessante da esaminare, tuttavia, resta quello politico. Come impatta sui nostri sistemi questa aggressività? «Il vero rischio per le democrazie è il cambiamento nella cultura politica», scrive Rosa, e mette in fila una serie di evidenze che nessuno in buona fede può negare. «L’avversario politico non viene più visto semplicemente come un interlocutore con cui confrontarsi», continua lo studioso, «ma piuttosto come un ripugnante nemico che va messo a tacere [...]. In Germania qualcosa di simile si è visto nella disputa tra i sostenitori dei vaccini e i no vax. Da un certo momento in poi, non si è cercato più alcun confronto, gli altri erano soltanto nemici a cui chiudere la bocca e questo su tutti e due i lati dello schieramento politico. E così il nostro rapporto aggressivo con il mondo, che deriva dalla nostra incessante e insaziabile pulsione all’accelerazione e alla crescita, si è riversato nella politica. Nel frattempo, questa aggressività sociale ha fatto sì che perfino la guerra tornasse ad avere nuovo corso in Europa». In buona sostanza, Rosa è uno dei pochissimi ad avere il coraggio di notare la profonda lacerazione che attraversa l’Europa e l’Occidente di oggi. Ed è esattamente su questa lacerazione che la religione e la Chiesa potrebbero intervenire. Su un piano strettamente politico, ammette Rosa, la voce della Chiesa talvolta è molto debole o, perfino, assente: «Che ne è stato del dibattito sul Covid? Obbligo vaccinale: sì o no?», domanda Rosa. «E la chiusura delle scuole: sì o no? O, più di recente, armi all’Ucraina, negoziati di pace: sì o no? Possiede ancora una voce forte la Chiesa? Una funzione, un’autorità religiosa per parlare alla società, per dire qualcosa per cui di solito le manca il coraggio?». Sono domande inaggirabili, che mettono il dito a fondo nella piaga.

Ma non è solo offrendo orientamenti sulle grandi questioni sociali e politiche che la Chiesa e la fede possono giovare alla democrazia. Anzi, la loro funzione è soprattutto un’altra, ovvero quella di «aiutarci a uscire dal frenetico immobilismo in cui ci troviamo attualmente. Credo che rendano concepibili, immaginabili e tangibili alcuni modi di rapportarsi al mondo, che si differenziano dal modo aggressivo di vivere che prevale nelle condizioni del capitalismo moderno», spiega Rosa. Chiesa e religione offrono, dunque, un modo diverso di vivere il mondo che può salvare anche la politica.

Il fatto, dice lo studioso, è che la democrazia non funziona in modalità aggressiva. Non può sopravvivere a divisioni feroci e costanti. Ed ecco che entrano in gioco i testi biblici. «A mio avviso», spiega Rosa, «la frase “concedimi un cuore che ascolta” ha una dimensione politica di assoluta importanza. In effetti, essa ha la medesima dimensione politica già nella Bibbia. Il giovane Salomone viene inaspettatamente scelto da Dio come sovrano politico, un re. In risposta a ciò, Salomone non prega chiedendo armi, potere o alleati, ma curiosamente prega per avere un cuore che ascolta. Già nella Bibbia, se vogliamo, il cuore che ascolta è una precondizione per il successo del potere politico, cioè per un buon governo».

In democrazia non bisogna soltanto parlare, ma anche sentire. Non basta avere voce e usarla, servono anche orecchie per ascoltare le voci degli altri. «Non dovremmo volere che qualcuno taccia solo perché ci appare un traditore, un idiota o un ostacolo». In questo quadro, diviene fondamentale quella che Max Weber chiama onestà intellettuale: «Questa, secondo Weber, comporta di ascoltare e di riconoscere che l’altra parte potrebbe avere argomenti di un certo valore, argomenti che mi toccano e che dovrebbero essere presi in considerazione».

La religione ci permette di sviluppare un cuore che ascolta: «Le tradizioni religiose e le istituzioni come le Chiese hanno a disposizione narrazioni, domini cognitivi, riti, pratiche e spazi in cui un cuore che ascolta può venire coltivato e sperimentato». In democrazia, il nostro parlare deve essere libero e la voce di tutti si deve esprimere. Ma se nessuno la ascolta, siamo condannati al disastro. Ecco perché è fondamentale quella che Rosa definisce «risonanza», cioè la capacità di risuonare nella sinfonia del mondo. La risonanza non è necessariamente armonia perfetta. Si basa sull’ascolto, sull’essere percettivi verso qualcosa di completamente diverso. La religione e le Chiese aiutano e insegnano ad assumere questo atteggiamento. Creano spazi in cui si è aperti e percettivi, disponibili a risuonare con qualcosa di diverso, di stabilire una «connessione risonante» con qualcosa che va oltre questo mondo.

«Questi spazi possiedono elementi che possono ricordarci che esiste un altro modo possibile di relazionarsi con il mondo, un modo che non è orientato alla crescita o al controllo», dice Rosa. «Per notarlo, basta entrare in una chiesa, in una cappella o in un tempio: fate attenzione alla differenza fisicamente palpabile tra entrare in un supermercato o in ufficio, per esempio, ed entrare in una cattedrale. La postura fisica è diversa, la disposizione interiore è diversa, persino la direzione o l’intenzionalità del nostro essere-nel-mondo sono diverse. Presumibilmente, questo è dovuto al fatto che passiamo da una modalità agente, il comportamento attivo, a una modalità paziente: una modalità di ricettività e percezione. Quando siamo in chiesa, non dobbiamo raggiungere, governare, acquisire o controllare nulla. Quando entriamo in una chiesa, non c’è nulla di cui dobbiamo acquisire il controllo o da prendere in nostro possesso. La modalità aggressiva non ha alcun bersaglio da raggiungere. In genere vi andiamo senza particolari aspettative, siamo pronti a essere toccati da qualsiasi cosa ci capiti».

La religione apre all’altro, ma in un modo diverso da quello che ci viene sempre proposto. Di solito, infatti, quando si parla dell’altro si intende il migrante e si finisce, banalmente, a sponsorizzare l’accoglienza. Ma Rosa parla di un altro radicale e metafisico, parla di aprirsi a un mistero che sfugge al nostro controllo. Aprendoci a quello, possiamo imparare a risuonare con il mondo, e possiamo anche, di conseguenza, essere disposti all’ascolto del prossimo. «La religione deriva il suo potere proprio da questo senso, dal sentimento che ci sia una sorta di promessa di risonanza verticale e la promessa è questa: ciò che sta al centro della mia esistenza non è un universo silente, freddo, ostile o indifferente, ma una relazione di risposta», dice il sociologo. «Restando al cristianesimo: per me, l’idea di base è che la nostra esistenza non è definita dai freddi meccanismi di un universo indifferente, né dal puro caso e neppure da un avversario ostile; piuttosto, il cuore della nostra esistenza consiste in una relazione di reciprocità: “Ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni!”. Se questa non è una risposta di risonanza, non so davvero cosa sia! Qualcosa mi ha chiamato e si riferiva a me ancor prima che esistessi. [...] Ci sono molte immagini del genere nella Bibbia che io, quindi, interpreto come uno straordinario documento che eleva suppliche e preghiere per essere ascoltati, trovare risonanza e ottenere un’eco in un universo stellato e silenzioso».

Questo è il nodo: «La Bibbia, la fede, la Chiesa offrono una sola risposta, una sola promessa: c’è un’entità che ti ha chiamato, che ti ascolta e ti risponderà, anche se non comprendiamo la risposta e anche se questa non è disponibile qui e ora». Occorre, dunque, disporsi a questa risonanza, come chi fa, anche fisicamente, chi prega. Occorre concepire l’esistenza come relazione, anche quando è imprevista o turba. Questa, conclude Rosa, è l’unica salvezza possibile pure per le democrazie. Dobbiamo difendere la libertà di parola che ora è a rischio, ma anche preservare la capacità di ascolto che è andata quasi completamente perduta.