Italia, terra di grandi filosofi dai libri ormai introvabili. Ma nessuno se ne interessa

Nel 2008 pubblicai presso Bruno Mondadori Il pensiero come stile: protagonisti della filosofia italiana. L’idea del libro era che nella grande tradizione filosofica del Belpaese (non parlo dei nanerottoli che da qualche decennio si sono messi a scimmiottare modelli stranieri) il pensiero si fosse sempre (per dirla con uno di quei protagonisti) sostanziato nello stile: che la vividezza delle descrizioni, l’interagire di concetti ed emozioni, il legame con l’esperienza quotidiana, il coinvolgimento personale del lettore fossero in essa tanto importanti quanto il rigore del ragionamento nel condurre quell’attività (secondo me) ludica e destabilizzante che è la filosofia. Al punto che non è sempre facile distinguere in questa tradizione tra filosofi e letterati, e lo dimostra l’elenco di dieci protagonisti che avevo scelto di trattare: Dante, Machiavelli, Bruno, Campanella, Galileo, Vico, Leopardi, Pirandello, Croce e Calvino.

Nello studiare le decine di migliaia di pagine che il libro richiese, incontrai qualche significativa difficoltà. Le opere di Bruno erano disponibili, ma non tutte; per quelle mancanti, bisognava rivolgersi alla Rete. Campanella era messo molto peggio: in libreria si potevano trovare svariate edizioni di La città del sole, un testo importante ma piccolino, a confronto delle trentamila pagine che ci ha lasciato. A prezzo di grandi sforzi, e con l’assistenza di un esperto, riuscii a reperire una quindicina di volumi, ciascuno stampato da un editore diverso, e che comunque costituivano solo una parte ridotta della sua produzione. Di Croce la Laterza aveva ceduto i diritti (quella Laterza di cui lui aveva costruito il catalogo e le linee guida inaugurali) e chi li aveva acquistati pubblicava un po’ a vanvera, attento più alle esigenze del mercato che a un’operazione sistematica.

Motivato anche da questi problemi, avvertii la necessità che fosse fondato un Centro studi per la filosofia italiana, che affiancasse ad attività di ricerca, a convegni annuali su specifiche figure, a un’adeguata biblioteca ed eventualmente a una rivista scientifica anche edizioni curate e facilmente accessibili dei pensatori del passato. Negli anni successivi, con questa idea, mi rivolsi a università, case editrici, fondazioni, comuni e privati cittadini provvisti di fondi e di contatti per sollecitarne l’impegno. Invariabilmente, mi risposero che era una brillante proposta ma non faceva al caso loro, o che ci avrebbero pensato, o che ne avrebbero parlato con…

Dopo dodici anni di questa manfrina, nel 2020, conclusi che non se ne sarebbe fatto nulla, o almeno che io non ero in grado di farne risultare nulla, e decisi che sarei andato avanti da solo. Era l’ammissione di un fallimento, perché da solo posso percorrere una minima porzione del cammino; ma una minima porzione, pensavo (e penso) è sempre meglio di niente. Mi misi dunque al lavoro su un secondo volume dell’opera, sul quale sto lavorando ancora adesso. Ho studiato, e scritto capitoli su, Savonarola, Guicciardini, Beccaria, Manzoni, Gramsci, Gadda e Primo Levi; al momento sto studiando Leonardo e intendo occuparmi poi di Gentile e di de Finetti. Ma le difficoltà che avevo incontrato in origine si sono esacerbate, lasciandomi un’impressione desolante del livello al quale l’Italia porta rispetto a chi se lo è meritato.

Cominciamo con le buone notizie. Di Leonardo esiste una discreta edizione digitale, difettosa soprattutto nelle note, che talvolta sono molto istruttive, talvolta meno e talvolta mancano del tutto. Einaudi ha in commercio un’ottima edizione delle opere complete di Levi, e dei Quaderni e delle Lettere di Gramsci; non però degli Scritti politici, che sono disponibili in rete e, per chi non voglia leggere a schermo, in edizioni scansionate provviste da compagnie che si specializzano in tali servizi.

Fine delle buone notizie. L’edizione nazionale delle opere di Savonarola, pubblicata da Belardetti fra il 1955 e il 1974, è fuori commercio e ho dovuto reperirla sul mercato dell’usato. Delle opere di Guicciardini: originariamente pubblicate da Utet in tre volumi, è disponibile solo il primo (gli altri due, che ho comprato usati, contengono la monumentale Storia d’Italia). Pure nell’usato ho trovato le opere complete di Manzoni pubblicate da Sansoni ed esaurite da tempo. L’edizione nazionale delle opere di Beccaria fu pubblicata da Mediobanca «per onorare la memoria» del suo ex presidente Adolfo Tino: erano sedici volumi fuori commercio, che per fortuna Mediobanca mi ha generosamente inviato in formato digitale. Di Gadda Garzanti aveva pubblicato le opere in cinque volumi, ma quando li ho cercati i librai ne hanno trovati solo due; per gli altri ho dovuto rovistare mezzo mondo (letteralmente: uno l’ho trovato negli Stati Uniti). Di Gentile la casa editrice Le Lettere, fondata da suo figlio Federico, ha pubblicato molte opere (non ho visto però quelle sul fascismo), ma buona parte di esse è data come «temporaneamente non disponibile»; dovrò, ancora una volta, cercarle nell’usato.

E arriviamo così a Bruno de Finetti. Del quale ho già parlato su questo giornale e aggiungerò ora che è un’autentica gloria nazionale: conosco numerosi specialisti di probabilità, italiani e americani, e posso garantire che tutti sono pronti a giurare su de Finetti come altri giurano sulla Bibbia. Le opere enumerate nella sua bibliografia sono circa quattrocento, ma la grandissima maggioranza è contenuta in oscure riviste di settore e nessuno si è preso la briga di raccoglierle. O meglio: qualcuno si era preso la briga, e qui la storia si complica. Nel 1979 l’allora presidente dell’Ina Assicurazioni, Antonio Longo, che era stato anche docente universitario, fece preparare un’edizione in undici volumi delle opere di de Finetti, che se non ho capito male consisteva in fotocopie degli originali. «Se non ho capito male» perché di questa fantomatica raccolta nessuno sembra sapere niente. La copia che era presente all’Università Roma 2 di Tor Vergata è sparita (!?); la figlia Fulvia di de Finetti, che alla morte del padre trasmise le sue carte personali all’Università di Pittsburgh (in precedenza si era rivolta a una studiosa italiana, di cui per carità di patria non farò il nome, che diceva di occuparsi degli archivi di scrittori italiani, ma non aveva ricevuto risposta), mi ha scritto convinta che lì dovesse essercene una copia, ma un archivista di Pittsburgh, dopo giorni di ricerche, non l’ha trovata. L’Ina non esiste più, Longo è morto (ma si era dimesso dalla presidenza dell’Ina già nel 1988), quindi, a differenza che con Mediobanca, non c’è nessuno a cui possa chiedere. Inoltre del suo libro più importante, Teoria delle probabilità, è disponibile presso Einaudi solo il secondo di quelli che dovrebbero essere due volumi indivisibili (mentre Wiley ha da poco ripubblicato la versione inglese). Gli esperti di de Finetti mi hanno fatto avere alcune sue opere, ma sono una goccia nel mare, quindi se insisto a voler parlare di lui il suo caso sarà simile a quello di Campanella. Con la differenza che qui si tratta di un autore che era ancora vivo quarant’anni fa (morì nel 1985).

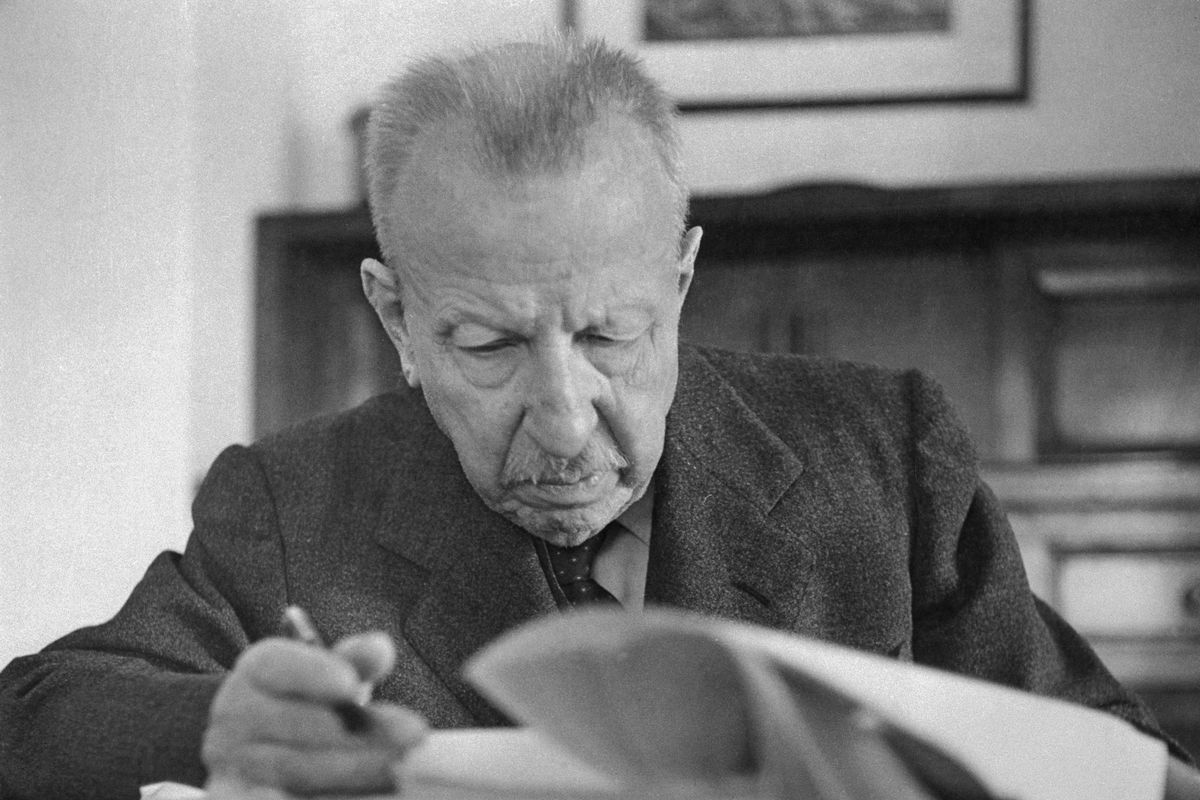

In un modo o nell’altro finirò il mio libro. Quanto al centro studi che ho sognato, e che queste disavventure mi fanno sentire come sempre più indispensabile, non credo che lo vedrò mai. Io, almeno: ad agosto compio i settantadue e non ci sono spiragli all’orizzonte, anche lontano.