2020-09-24

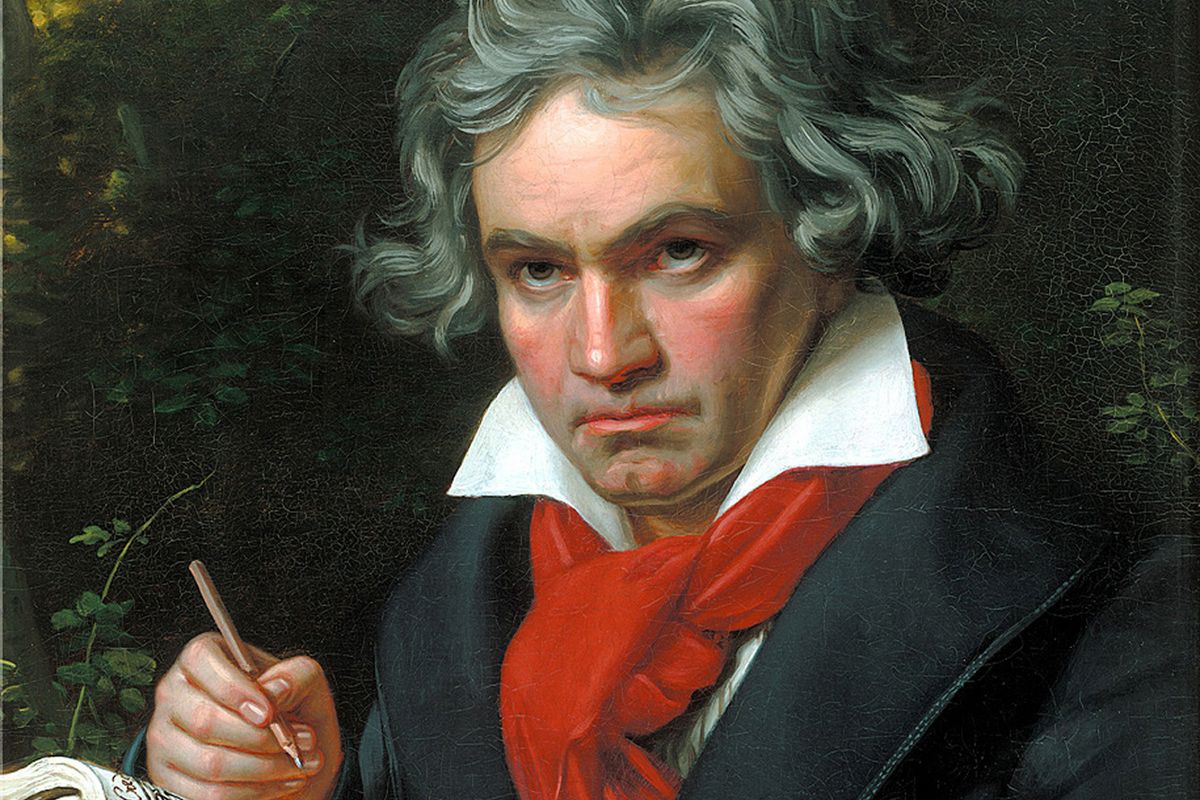

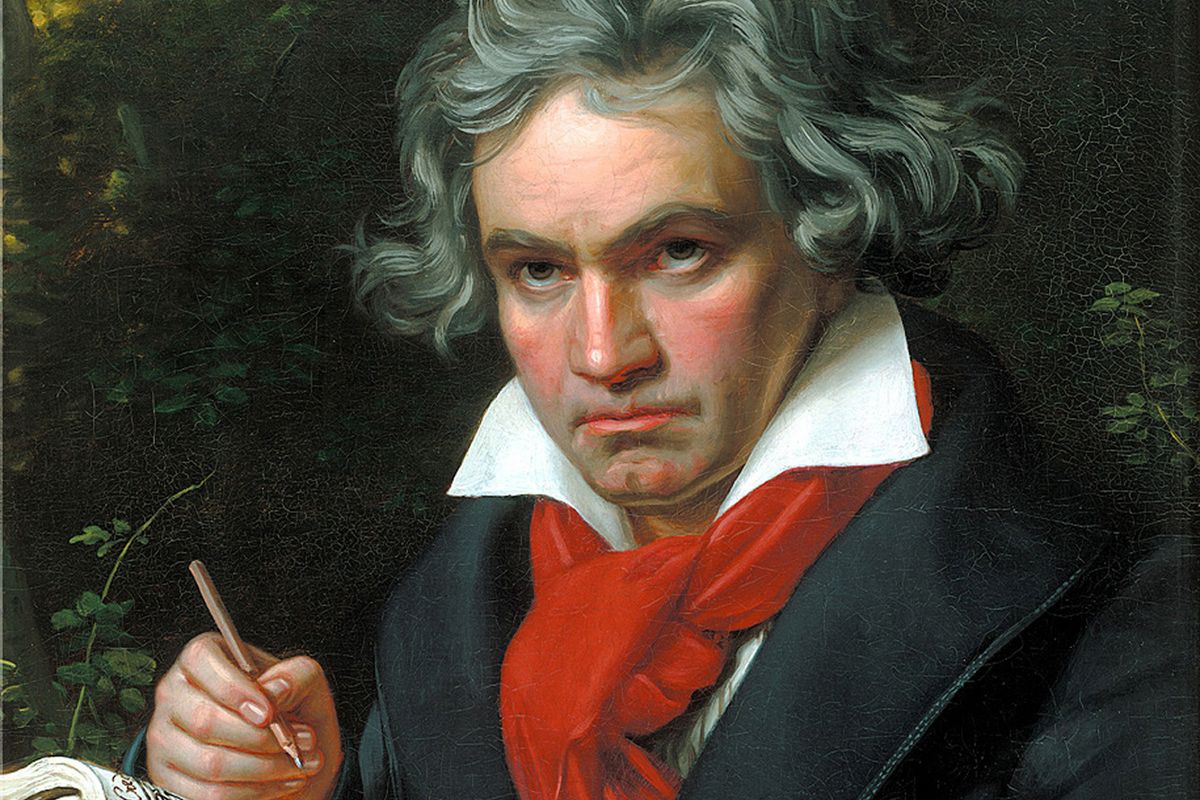

Inchino a Beethoven il Napoleone dei compositori

Il suo genio rappresenta meglio di ogni altro la forza spirituale germanica. E lo ha reso grande come il condottiero francese.Chi sia stato il più grande compositore di tutti i tempi è la domanda che ogni storico della musica si pone ogni giorno, senza potersi dare una risposta. Per il grande pubblico, per la gente comune - dall'Ottocento ai giorni nostri - di dubbi ce ne sono invece molti meno: quando si chiede chi sia il musicista per antonomasia, la risposta è quasi sempre la stessa: Ludwig van Beethoven. Egli rappresenta una forza spirituale che la Germania altrimenti non possiederebbe. Nessuno ha portato ad espressione con tanta efficacia la potenza e la grandezza del sentire tedesco. Beethoven incarna l'ideale di una vita rigorosa, interamente spesa per la sua arte, contro le avversità del destino, anche a costo di trascorrere un'esistenza solitaria. Non è importante stabilire se Beethoven sia «classico» o «romantico»: ciò che lo rende un gigante è la volontà di comporre in nome della musica, senza vincoli verso mode o committenti, ascoltando solo la forza dell'ispirazione. È impossibile parlare dell'essenza della musica di Beethoven senza utilizzare tono estatico. Disse una volta Wilhelm Furtwängler: dalla sua musica scaturiscono indimenticabili affreschi sonori. Beethoven vede la luce in terra tedesca a Bonn, in Renania; qui riceve il battesimo il 17 dicembre del 1770, verosimilmente il medesimo giorno della nascita, o molto vicino a quella data, secondo l'uso di secoli in cui l'altissima mortalità infantile imponeva di impartire immediatamente i sacramenti ai neonati. Nello stesso anno erano nati anche il filosofo Hegel e il poeta Hölderlin. Napoleone aveva appena un anno, Mozart quattordicenne viaggiava attraverso la Penisola italiana e in Francia si celebrava il matrimonio fra il futuro Luigi XVI e la giovanissima Maria Antonietta d'Austria.L'Ottocento romantico europeo ha forgiato l'immagine di numerosi miti, di esempi da seguire sulla via della gloria: fra i più brillanti spiccano appunto quelli di Napoleone e di Beethoven, figure ovviamente assai differenti per collocazione sociale e per ambiti d'azione, ma mostrano dei tratti comuni capaci di farli assurgere ad emblema di un'epoca: entrambi agiscono con eroismo, il primo con le armi cambia il destino politico dell'Europa, il secondo fa lo stesso con la forza della musica, affermando e legittimando il suo ruolo con una vera e propria fede nell'arte. Di Beethoven (come di Napoleone) la tradizione ci ha proposto alcune deformazioni, che pur discendendo da fatti privati, distolgono dalla reale portata del genio: il carattere difficile, i modi burberi, gli atteggiamenti incomprensibili per i suoi contemporanei, e il sospetto che l'eccentricità confinasse talora con la follia. Beethoven (come Napoleone, solo con il suo immenso potere e destinato all'esilio) è confinato suo malgrado nella solitudine provocata dalla sordità. Si immagini il dramma interiore di un uomo che ha votato la sua vita interamente alla musica e che - quasi al colmo della sua fortuna - si vede privato delle doti naturali indispensabili per esercitare il suo genio in maniera piena. La lettura di questo commovente atto di fede da sola sarebbe sufficiente a qualificare l'animo di Beethoven ponendolo fra le menti più illuminate del suo tempo: «O voi uomini che mi credete ostile, scontroso, misantropo o che mi fate passare per tale, come siete ingiusti con me! Non sapete la causa segreta di ciò che è soltanto un'apparenza […] pensate solo che da sei anni sono colpito da un male inguaribile, che medici incompetenti hanno peggiorato. Di anno in anno, deluso dalla speranza di un miglioramento […] ho dovuto isolarmi presto e vivere solitario, lontano dal mondo […] se leggete questo un giorno, allora pensate che non siete stati giusti con me». L'animo di Beethoven è lacerato, in modo insanabile, ma la sua reazione dimostra da sola che non ci troviamo in presenza di un uomo rozzo e istintivo: il celebre Testamento di Heiligenstadt (1802) che abbiamo appena citato è un documento indirizzato ai fratelli in cui il maestro, giunto al sommo della disperazione e tentato di commettere suicidio, rende pubblica la malattia, e nel contempo afferma l'intenzione ferma e incrollabile di portare avanti la sua arte. buono ma ruvido La cerchia degli amici di Beethoven era grande prima della malattia. C'era chi andava in pellegrinaggio anche fino a Vienna pur di avere il privilegio di incontrarlo. E solo raramente si sa di un visitatore accolto malamente. Molti anzi sperimentarono una gentilezza che era ben più di semplice formalità. Essa proveniva da un cuore che era ancora colmo di amore per il prossimo. Una delle descrizioni più belle su uno di questi incontri la fornisce il costruttore di arpe Stumpf, un tedesco che da molto tempo viveva a Londra: «Quando aprirono la porta, fui percorso da un brivido come se dovessi avvicinare un essere soprannaturale», scrisse l'uomo. Nessuno poteva sottrarsi al fascino misterioso del maestro. Tutti o quasi conobbero soltanto gentilezza da parte sua. Lo sentiamo sovente parlare con giovani compositori dei loro lavori, pieno di incoraggiamenti affettuosi e riconoscere le opere dei contemporanei con grande considerazione. Se il più grande della nuova generazione, Franz Schubert, restò - per quanto ne sappiamo - lontano da Beethoven, la colpa fu solo della sua commovente timidezza. Una volta davanti alla porta di Beethoven, infatti, Schubert non osò bussare e tornò indietro .Solo durante l'ultima fase della malattia Beethoven conobbe le opere di Schubert, le esaminò per lunghe ore e disse: «Veramente in Schubert c'è la scintilla divina».Il maestro era capace, lo abbiamo detto, di grande gentilezza. Ma resta che, certamente, il suo carattere non era dei più semplici, e l'enorme colpo della sordità non migliorò una predisposizione d'animo già rivolta all'introversione e ad un certo grado di eccentricità nel comportamento: tuttavia non bisogna mai pensare a Beethoven come a un uomo completamente immerso in un mondo «altro». Nella sua biblioteca si trovavano libri afferenti a molte discipline, dalla poesia al teatro in prosa (Goethe e Schiller soprattutto), con una particolare predilezione per la filosofia, materia di cui egli vantava una conoscenza profonda, dedicandosi anche allo studio di testi orientali. Beethoven parlava bene il francese, se la cava con l'italiano e con il latino, non altrettanto si può dire per l'inglese, un tantino trascurato. La sua sete di musica lo portò poi ad acquistare numerose edizioni dei maggiori compositori del passato e dei contemporanei, fra cui spiccano le opere di Bach, Haendel (che egli considera il maggior compositore di ogni tempo) e del fiorentino Luigi Cherubini, genio di cui Beethoven comprese appieno l'enorme energia e sapienza compositiva. I due divennero amici durante un breve soggiorno di Cherubini a Vienna, e il tedesco chiese all'italiano consigli per le revisioni del Fidelio, l'unica opera teatrale propriamente detta concepita da Beethoven con innumerevoli sforzi e ripensamenti, a partire dal 1803 fino al 1814. uomo rigorosoUn altro tratto fondamentale per comprendere appieno l'estetica beethoveniana è il rigore morale, una rettitudine che impediva all'uomo di scendere a compromessi, e che sempre si accompagnava ad una schiettezza che in determinati ambienti poteva suonare come mancanza di tatto o di buona creanza: eterno scapolo (e quasi sempre innamorato di donne idealizzate o appartenenti ad un rango sociale troppo distante dal suo), Beethoven conferiva all'amicizia un valore enorme. Non tollerava nemmeno la più piccola mancanza, ed era pronto a compiere sacrifici pur di giovare alle persone a cui era affezionato, come dimostrò allevando e sostentando con generosità Karl, il figlio del defunto fratello, a cui lasciò i proventi di molte opere a stampa e di alcuni concerti pubblici rinunciando agli agi di una vita che avrebbe potuto essere altrimenti ben più comoda e ricca di soddisfazioni materiali. Si riteneva povero, ma poteva sempre permettersi di tenere con sé uno o due camerieri tuttofare, che duravano generalmente molto poco al suo servizio, per via del suo carattere pignolo e incontentabile. Duravano poco anche gli alloggi in cui decideva di abitare: era difficile che ne trovasse uno di suo completo gusto, e dall'arrivo a Vienna fino alla morte si impegnò in addirittura trenta traslochi, compensando con gli spostamenti cittadini la mancanza quasi totale di viaggi all'estero. Se ben noti sono gli sfoghi e le intemperanze di Beethoven, altrettanto leggendarie diventano le sue «immersioni» nella Natura, dei veri e propri momenti di simbiosi che duravano anche intere giornate: sfidando qualunque condizione atmosferica, Beethoven si incamminava nei boschi che (in parte) ancora oggi circondano Vienna con le tasche piene di quaderni, dove trascriveva (spesso in piedi) gli spunti e le musiche suggerite dal suo rapporto con gli elementi: la Natura viene considerata dal compositore quasi come una divinità. E questo elemento lo accomuna ad una delle istanze più forti dell'estetica del Romanticismo.