Il crollo del M5s pone un evidente questione di rappresentanza. Secondo i costituzionalisti, sciogliere le Camere non è un'eresia.Il 4 marzo 2018 il Movimento 5 stelle totalizzò, alla Camera, il 32,7% dei voti complessivi. In Emilia Romagna il candidato grillino Simone Benini domenica ha racimolato il 3,48%; in Calabria Francesco Aiello è giunto al 7,3%. Alle ultime Politiche, il partito di Beppe Grillo arrivò - quasi due anni fa - al 27,54% in Emilia Romagna: oltre un punto sopra il Pd (in Calabria il M5s toccò il 43,39%, più del triplo dei dem). Alle Europee del maggio 2019, invece, i pentastellati scesero al 17,1%: a Bologna caddero a quota 12,89%, con il Pd al 31% (a Catanzaro al 26,69%, 8 punti sopra Nicola Zingaretti e compagni).I confronti tra appuntamenti differenti per peso, sistema elettorale e contingenze politiche lasciano il tempo che trovano, però i numeri complessivi rendono ineludibile un dato: non è mai esistita, nella storia della Repubblica, una situazione in cui il partito di maggioranza relativa (esprime 339 parlamentari al netto di uscite, riposizionamenti, espulsioni) subisse un crollo simile, misurato per di più anche a diverse latitudini. Al dato elettorale fa sponda la crisi interna: Luigi Di Maio si è dimesso da capo politico, non è chiarissimo il perimetro in cui si muove il suo successore Vito Crimi; i ruoli e gli ambiti decisionali di Grillo e di Davide Casaleggio sono ancora più ambigui di qualche anno fa.Di fatto, questo apre un problema non di poco conto: a chi rispondono le centinaia di deputati e senatori eletti con il Movimento? Che indirizzo politico seguono i ministri, a cominciare da quello degli Esteri? Il prosieguo della legislatura, a parte il reddito dei singoli parlamentari, a cosa sarà vincolato dal punto di vista ideologico, programmatico, istituzionale? C'è una persona che più di tutte non può eludere la domanda, ed è il capo dello Stato. Custode della Carta per definizione, ex giudice della Corte costituzionale per tratto biografico, Sergio Mattarella non deve fare i conti con un trionfo leghista in terra «rossa» con conseguente richiesta di voto anticipato, ma con la liquefazione del partito che, in Parlamento, resta il primo a garantire voti al Conte bis.La questione si declina in due aspetti. Il primo è quasi pratico: l'assenza di amministratori locali di peso (a parte ovviamente Roma e Torino), l'assenza di governatori, la scarsità di consiglieri regionali, costituiscono un vulnus inedito di rappresentanza per un movimento che ha un onorevole su tre a Roma: è difficile dire cosa ci stia a fare oggi il M5s al governo, quali obiettivi si ponga, quale sintesi possa fare Giuseppe Conte.Il secondo, più sottile ma non meno grave, è di natura costituzionale. Il varo del Conte bis pose, soprattutto per bocca della neo opposizione, il problema della effettiva rappresentatività del nuovo esecutivo. Obiezione inumata dalla natura parlamentare della nostra Repubblica. Tuttavia, quando il compito dei costituzionalisti era quello di definire e limitare il potere e non quello di servirlo per accedervi, molti avevano sollevato il tema della sovranità popolare come un processo di continua verifica, eventualmente tutelato dallo scioglimento anticipato delle Camere, normato dall'articolo 88 della Costituzione.Non è una tesi sostenuta da cosiddetti populisti, obnubilati da presunte derive sovraniste o strapaesane: l'interpretazione e i confini di questo potere del presidente sono dibattuti da lungo. Costantino Mortati, venerato padre della patria di scuola Dc, nella Relazione sul potere legislativo presentata ai colleghi costituenti, illustrando le caratteristiche della dissoluzione delle Camere, la citava come «mezzo caratteristico del meccanismo di riequilibrazione. [...] La dissoluzione può essere determinata o dalla necessità di affrontare problemi di notevole importanza politica non agitati in occasione della elezione del Parlamento in carica; o dal sospetto di mutamenti intervenuti nello stato della pubblica opinione durante la legislatura (fra i sintomi più caratteristici sono da ricordare i risultati di elezioni parziali, che segnino vittorie dei partiti di opposizione, sintomo questo che viene meno nei regime elettorali proporzionalistici, che ricorrano all'istituto della supplenza); scissioni nel partito di maggioranza, che non suscitino una ripercussione nella Camera sufficiente a spostare la maggioranza; allontanamento dal Governo di uno dei partiti della coalizione governativa, tale da non fare venir meno la maggioranza. In questa ipotesi può pensarsi o ad una decisione di autodissoluzione da parte dello stesso Parlamento, o ad una dissoluzione per decisione autonoma del Governo, o ad una da parte del Capo dello Stato, o infine sull'accordo fra Capo dello Stato e Governo».Riprendendo la lezione di Mortati, Lorenza Carlassare, socia onoraria di Libertà e giustizia e prima donna titolare di una cattedra di Diritto costituzionale, spiegava che «il popolo non può essere privato del potere di incidere sull'indirizzo politico, ma deve poterlo controllare ed, eventualmente, cambiarlo» (Sovranità popolare e stato di diritto, disponibile al sito bit.ly/37AraoE). Anche Lelio Basso, altro storico costituente d'area socialista di sinistra, già incarcerato sotto il fascismo, scrisse nel 1969 che «in un ordinamento democratico ci dev'essere corrispondenza continua fra la volontà degli elettori e quella degli eletti… il nostro ordinamento conosce alcuni meccanismi volti a questo scopo», tra cui «lo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica che dovrebbe essere pronunciato quando fosse constatata un'aperta frattura fra Parlamento e Paese». Il crollo del primo partito in Aula può essere considerato tale? A Mattarella la risposta, neppure troppo ardua.

Emanuele Fiano (Ansa)

L’ex deputato pd chiede di boicottare un editore ospite alla fiera patrocinata da Gualtieri e «reo» di avere un catalogo di destra.

Per architettare una censura coi fiocchi bisogna avere un prodotto «nero» ed etichettarlo con la dicitura «neofascista» o «neonazista». Se poi scegli un ebreo (si può dire in questo contesto oppure è peccato?) che è stato pure censurato come testimonial, hai fatto bingo. La questione è questa: l’ex parlamentare Pd, Emanuele Fiano, che già era passato alla cronaca come bersaglio dei pro Pal colpevoli di non averlo fatto parlare all’Università Ca’ Foscari di Venezia e contro il quale qualche idiota aveva mimato la P38, sta premendo per censurare una casa editrice colpevole di pubblicare dei libri pericolosi perché di destra. Anzi, di estrema destra.

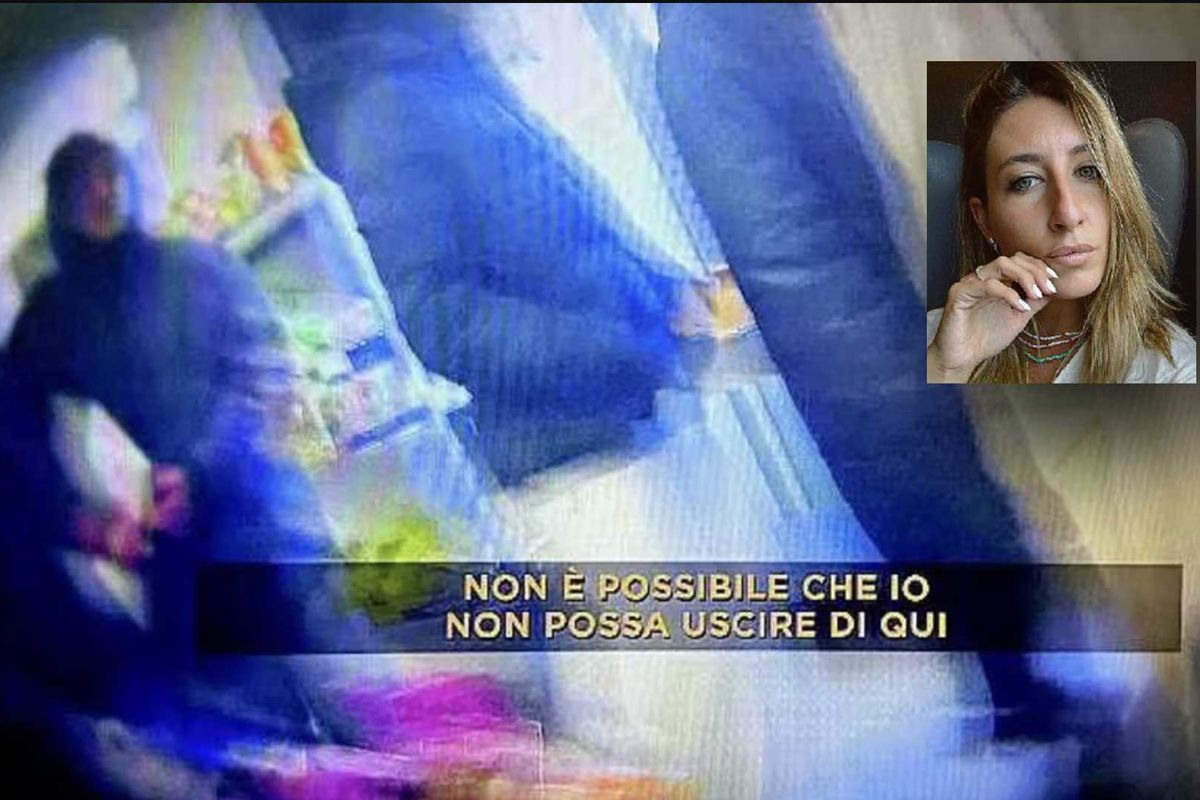

Un frame del video dell'aggressione a Costanza Tosi (nel riquadro) nella macelleria islamica di Roubaix

Giornalista di «Fuori dal coro», sequestrata in Francia nel ghetto musulmano di Roubaix.

Sequestrata in una macelleria da un gruppo di musulmani. Minacciata, irrisa, costretta a chiedere scusa senza una colpa. È durato più di un’ora l’incubo di Costanza Tosi, giornalista e inviata per la trasmissione Fuori dal coro, a Roubaix, in Francia, una città dove il credo islamico ha ormai sostituito la cultura occidentale.

Scontri fra pro-Pal e Polizia a Torino. Nel riquadro, Walter Mazzetti (Ansa)

La tenuità del reato vale anche se la vittima è un uomo in divisa. La Corte sconfessa il principio della sua ex presidente Cartabia.

Ennesima umiliazione per le forze dell’ordine. Sarà contenta l’eurodeputata Ilaria Salis, la quale non perde mai occasione per difendere i violenti e condannare gli agenti. La mano dello Stato contro chi aggredisce poliziotti o carabinieri non è mai stata pesante, ma da oggi potrebbe diventare una piuma. A dare il colpo di grazia ai servitori dello Stato che ogni giorno vengono aggrediti da delinquenti o facinorosi è una sentenza fresca di stampa, destinata a far discutere.

Mohamed Shahin (Ansa). Nel riquadro, il vescovo di Pinerolo Derio Olivero (Imagoeconomica)

Per il Viminale, Mohamed Shahin è una persona radicalizzata che rappresenta una minaccia per lo Stato. Sulle stragi di Hamas disse: «Non è violenza». Monsignor Olivero lo difende: «Ha solo espresso un’opinione».

Per il Viminale è un pericoloso estremista. Per la sinistra e la Chiesa un simbolo da difendere. Dalla Cgil al Pd, da Avs al Movimento 5 stelle, dal vescovo di Pinerolo ai rappresentanti della Chiesa valdese, un’alleanza trasversale e influente è scesa in campo a sostegno di un imam che è in attesa di essere espulso per «ragioni di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo». Un personaggio a cui, già l’8 novembre 2023, le autorità negarono la cittadinanza italiana per «ragioni di sicurezza dello Stato». Addirittura un nutrito gruppo di antagonisti, anche in suo nome, ha dato l’assalto alla redazione della Stampa. Una saldatura tra mondi diversi che non promette niente di buono.