«Il dialetto va difeso dall’estinzione ma a scuola si insegni solo l’italiano»

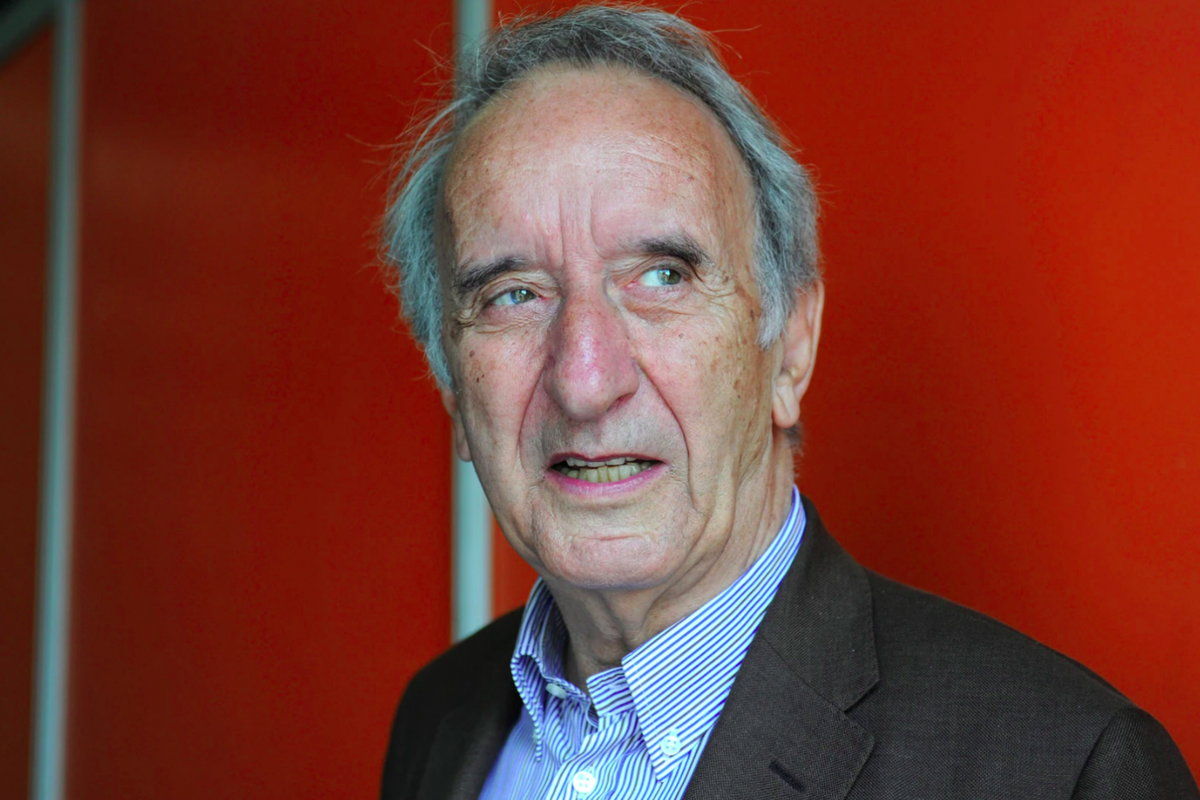

Inondato da termini anglosassoni, deturpato da orrori ortografici proliferanti sulle piattaforme social, messo sotto attacco da vacillanti congiuntivi pronunciati in tivù, è lecito chiedersi quali siano le condizioni di salute della lingua italiana, valutandone l’appropriatezza del suo utilizzo scritto e parlato. Gian Luigi Beccaria, piemontese di Costigliole Saluzzo (Cuneo), emerito di glottologia e storia della lingua italiana dell’università di Torino, rilascia un referto diagnostico sconfortante. L’esperto, il cui volto divenne famigliare al grande pubblico, attraverso la partecipazione, come giudice di gara e commentatore, al programma televisivo di Rai 1 Parola mia, condotto da Luciano Rispoli tra il 1985 e il 2003, il cui fine era quello di accendere l’interesse degli italiani per il corretto uso di una lingua, la nostra, che, ha scritto, è senza «pari nel suggestionare e procurare incanti», manifesta infatti perplessità, quando non sconcerto.

Gli anglismi d’importazione sono una moda che fulmineamente attecchisce. Tuttavia, se di fronte all’incombenza di mettersi alla prova con la stesura di un elaborato da consegnare ai commissari di un concorso pubblico, gli italiani, quand’anche laureati, incappano, come non di rado accade, in svarioni grammaticali e sintattici, viene da pensare che l’esilarante scena della lettera dettata da Totò a Peppino, i fratelli Caponi, nel film Totò, Peppino e la malafemmina («Punto! Due punti! Massì, fai vedere che abbondiamo!») non sia così lontana dall’attualità.

La scolarizzazione di massa ha raggiunto un livello maturo e se, nel 1951, il 65% degli italiani usava il dialetto in ogni circostanza, oggi, a farlo, sono meno del 6%. Beccaria è un estimatore delle lingue locali, minacciate di estinzione con passaggi di generazione e mobilità geografica, ma ancora radici in cui rifugiarsi per trovare memoria della propria identità. Egli, tuttavia, in un’epoca in cui l’attenta lettura di testi anche letterari a fini di apprendimento si sta smarrendo, soppiantata dalla frenesia della ricerca d’informazioni sulla Rete e dall’ansia compulsiva di comunicare, non demorde nell’insistere che la lingua nazionale, prodotto evolutivo di quella bramata da Dante Alighieri, vada coltivata per evitare di profanarla.

Se l’accademico di Crusca e Lincei ama ricordare la geniale nevrosi di Carlo Emilio Gadda, «strabiliante nel modo con cui immette l’elemento dialettale nel calderone delle espressioni astratte, sublimi, dotte, tecniche, o arcaiche», non dimentica la riflessione di Raffaele La Capria, il quale ha osservato che quando si compone «una frase ben concepita, ben calibrata e precisa in ogni sua parte» in italiano, è «come rifare l’Unità d’Italia».

Professor Beccaria, lei ha scritto, in L’italiano che resta (Einaudi), che la lingua utilizzata da politici e burocrati è un’«antilingua», la quale, spesso, «sembra comunicare in astratto». Intende dire insomma, che il loro linguaggio, talvolta, è scollegato dalla realtà?

«Il lamento sul “burocratese”, poco comprensibile e difficile, distante dal comune parlare, rimonta a tempi lontani. Le potrei citare le lamentele di Vincenzo Monti nella sua Prolusione (del 1804) all’università di Pavia, sul “barbaro dialetto miseramente introdotto nelle pubbliche amministrazioni” da “penne sciaguratissime”. Da sempre la tendenza di questo tipo di linguaggio, con la sua verniciatura di ufficialità, perde in immediatezza e in comunicabilità (“assi viari” e non “strade”, “espletare” e non “fare”, “reperire” e non “trovare”... eccetera). Quanto al linguaggio dei politici, occorre distinguere, a seconda della loro cultura e impegno. È meglio evitare il generico (dire “andare avanti” senza specificare verso dove, o “svolta” senza indicare in che direzione) e parlare chiaro, senza eufemismi (ricordo, ad esempio, “ristrutturazione” al posto di “licenziamento”). Preferiamo una visione più pragmatica e concreta del nostro presente e del nostro futuro, e dunque delle parole».

In numerose occasioni cercare rifugio in un idioma «casalingo, più intimo», per usare parole sue, ossia il dialetto, «almeno per chi ha avuto un’infanzia dialettofona», appare un bisogno naturale. Pensa che l’utilizzo delle lingue locali sia destinato a eclissarsi?

«Da decenni si pensa che, nel nostro Paese, i dialetti siano destinati a scomparire. In realtà, per ora, ciò non accade, anche se, talvolta più e talvolta meno, a seconda delle regioni, essi vanno a mano a mano perdendo una corda ogni giorno, come recitava il gran poeta siciliano dalla “voce di ferro”, Ignazio Buttitta, in una poesia dal titolo Lingua e dialettu: “Un populu / diventa poviru e servu, / […] quannu i paroli non figghianu paroli / e si mancianu tra d’iddi. / Mi nn’addugnu ora, / mentri accordu a chitarra du dialettu / ca perdi na corda lu jornu”. La chitarra del dialetto perde ogni giorno una corda. A quegli anni appartengono anche i versi di Filò dell’indimenticabile poeta Andrea Zanzotto, dedicati al suo “vecio parlar […] /, che me se á descuní / dì par dì ’nte la boca […]”: il “vecchio dialetto”, dice, gli si è estenuato, giorno per giorno, nella bocca, è cambiato, di anno in anno, con la sua faccia e la sua pelle».

In un suo libro ricorda Luigi Meneghello, che considerava il vernacolo non una «lingua bassa» ma «profonda», quella «delle prime, più vivide fasi della nostra vita». E Fernando Bandini, che ricorreva sia al latino sia al vicentino.

«Il livello profondo del dialetto, oltre che da un prosatore come Meneghello, è stato fatto risuonare in poesia da Bandini: il dialetto come la lingua che più non si sa, o meglio si sa, ma non si parla (“Sta lingua mi / la so ma no la parlo, / la xe lingua de morti”), una lingua intinta di mistero e di lontananza, evocazione del mondo infantile, capace ancora di far affiorare quel mondo che - dice Bandini - “dorme nel fondo della nostra coscienza; rivisitarlo significa trovarci coinvolti in qualcosa che avevamo dimenticato ma che pure ci era appartenuto”, una voce materna che contiene strati di maggior spessore simbolico. Nella sua poesia in dialetto è come “scendere sotto terra”, “vedere i nomi dalla parte delle radici”. Bandini poeta, non a caso, riserva al dialetto l’oscuro, il perturbante, il mondo dei sogni, delle paure e degli incubi, il mondo dei fantasmi notturni, come se fosse lingua del sottosuolo. Uno dei suoi capolavori è, difatti, una poesia dedicata alla ciupinara, la talpa, che viene da sottoterra per vie cavernose, risalendo da una notte capovolta».

Lei difende i dialetti, ma è anche categorico nel dire no a improbabili proposte di un loro insegnamento nelle scuole.

«I dialetti si parlano, non si scrivono (a meno di essere poeta), e non s’insegnano. E poi, in Piemonte, quale piemontese insegnerei, e, in Lombardia, quale lombardo? In particolare, viviamo in un Paese in cui anche i laureati manifestano difficoltà a scrivere correttamente in italiano. A scuola occupiamoci, dunque, della lingua nazionale, che, soprattutto quanto allo scrivere, non gode di buona salute».

«L’italiano», ha osservato, «è un ricco mosaico di voci in origine veneziane, lombarde, romanesche, napoletane… È vissuto immerso in un bagno generale di dialettalità, traendo man mano a sé, sin dalle origini, sempre nuove espressioni, che coesistono e confliggono». Oggi si osserva il quotidiano utilizzo di anglicismi d’importazione: briefing, question time, booster… Ne siamo contaminati?

«La difesa a oltranza (il “purismo”), non ha mai portato a qualcosa di buono. Ci siamo spesso arricchiti di termini fondamentali e necessari, in ogni campo del sapere. Certo oggi, quanto all’accoglienza di parole da una lingua imperiale come l’anglo-americano, stiamo esagerando. Al punto che utilizziamo booster quando abbiamo a disposizione il nostro “richiamo”. E poi impoveriamo l’italiano: si pensi agli anglismi più occulti, che riducono enormemente la nostra ricca gamma di sinonimi, spingendoci a una sola opzione. Forse che l’anglismo “scenario” non abbia quasi messo all’angolo “scena”, “panorama”, “quadro”, “ipotesi”, “progetto”, “situazione”?».

In Italia si legge poco. Tale attività sarebbe indispensabile per apprendere e perfezionare il proprio bagaglio linguistico.

«La competenza linguistica delle giovani generazioni che vanno a scuola oggi è molto scarsa. La scuola può fare molto. Purché essa non si limiti a insegnare la lingua usando soprattutto la grammatica. La lingua va insegnata a stretto contatto con la letteratura, perché chi legge con attenzione è inesorabilmente catturato dall’interesse. Chi ha interesse per la lingua non può non essere attratto dalla letteratura, maestra nell’“eseguirla”. Si legga il più possibile. Leggere poco o nulla fa sì che le parole a disposizione siano sempre meno».

Come valuta la sua esperienza a Parola mia e in che misura la televisione di oggi incide, nel bene e nel male, sulla lingua italiana?

«L’esperienza di Parola mia fu assai positiva. La presenza di un presentatore garbato ed entusiasta come Rispoli si rivelò decisiva. Riuscimmo a far passare importanti messaggi culturali. Inoltre, il fatto di leggere e commentare, a ridosso del telegiornale, brani di grandi poeti e prosatori, non era cosa di poco conto. I ragazzi, poi, vincevano libri e non danari. E soprattutto, attraverso l’illustrazione e, in fondo, la difesa di una grandissima lingua come la nostra, la sua ricchezza e varietà, si offriva una sorta di servizio civile, utilissimo per le sorti dell’italiano scritto e parlato, la cui competenza si avviava già a calare. Oggi la situazione è peggiorata. La tivù potrebbe fare molto di più per risollevarla».