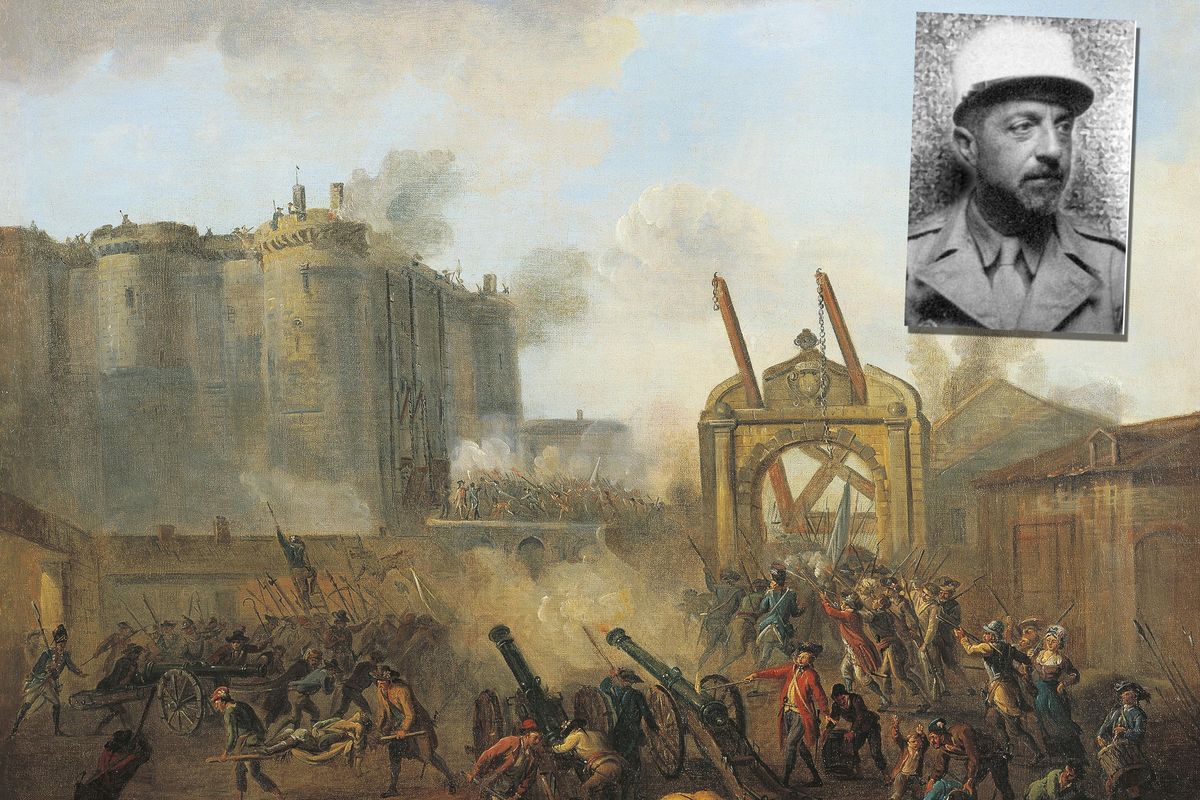

Pro o contro la rivoluzione francese? I fascisti e i «principi dell’Ottantanove»

Il movimento di Mussolini intratteneva con l’eredità dei giacobini un rapporto complesso: da un lato ne rifiutava l’ideologia, dall’altro rifiutava di porsi in posizione puramente controrivoluzionaria.

Lo storico Renzo De Felice, che prima di passare alla sua monumentale biografia mussoliniana aveva iniziato i suoi studi con ricerche sulla rivoluzione francese, intravedeva un legame tra Fascismo e giacobinismo che sta sotto il segno del paradosso; tra i giacobini ed i fascisti, diceva lo storico reatino, «c’è un quid inafferrabile in comune, falso storiograficamente, ma vero psicologicamente». Si tratta di un nesso non banale. Che vuol dire, del resto, «falso storiograficamente, ma vero psicologicamente»? Evidentemente lo studioso riscontrava una medesima tonalità ideologica tra fascisti e giacobini, pur essendo consapevole che il giacobinismo era capostipite dell'egualitarismo democratico che sarebbe poi sfociato nell’antifascismo.

Nel 1933, Benito Mussolini afferma lapidariamente: «Noi rappresentiamo un principio nuovo nel mondo, noi rappresentiamo l’antitesi netta, categorica, definitiva di tutto il mondo della democrazia, della plutocrazia, della massoneria, di tutto il mondo, per dire, in una parola, degli immortali principii dell’89». L'eredità della rivoluzione francese sembra quindi liquidata in blocco. Appena un anno prima, tuttavia, nella Dottrina del fascismo scritta per metà dal capo del fascismo e per l'altra metà dal filosofo Giovanni Gentile, si leggeva una importante precisazione: «Le negazioni fasciste del socialismo, della democrazia, del liberalismo, non devono tuttavia far credere che il fascismo voglia respingere il mondo a quello che esso era prima di quel 1789, che viene indicato come l’anno di apertura del secolo demo-liberale. Non si torna indietro. La dottrina fascista non ha eletto a suo profeta De Maistre. L’assolutismo monarchico fu, e così pure ogni ecclesiolatria. Cosi “furono” i privilegi feudali e la divisione in caste impenetrabili e non comunicabili fra di loro». Pur rifiutando l'ideologia rivoluzionaria, quindi, il fascismo negava di volersi porre in posizione controrivoluzionaria. Non potendo dirsi filo-rivoluzione, accettava comunque il suo ruolo di movimento post-rivoluzionario, riconoscendo nel 1789 un tornante storico che aveva cambiato il mondo in modo irreversibile. La rivoluzione francese, potremmo dire, per i fascisti andava superata e non negata.

E del resto se, durante la repubblica sociale, Alessandro Pavolini definiva la guerriglia partigiana «la Vandea», con tono di evidente disprezzo, è evidente come l'allora segretario del Partito fascista repubblicano identificasse le camicie nere con i rivoluzionari. O, comunque, non con i controrivoluzionari (in questo, va detto, distinguendosi da larga parte dei neofascisti, che nel dopoguerra si identificheranno spesso con la controrivoluzione e con De Maistre).

È esattamente questa la chiave di un importante discorso di Giuseppe Bottai in cui il gerarca affrontava il tema del rapporto tra Stato corporativo ed eredità della rivoluzione francese. «I principi della Rivoluzione francese [ ... ] hanno avuto una formulazione che noi non possiamo accettare», dichiarava lapidario Bottai. Si riferiva alla concezione dell'individuo che cerca la sua libertà contro lo Stato. Ma poi precisava: «Il semplicismo delle concezioni dell' '89, come non impedì affatto che queste concezioni si affermassero nella vita storica e costituissero il lievito di tanta storia, pur avendo provocato un'organizzazione politica e giuridica fatalmente destinata ad essere corretta e richiamata ai princìpi, così non deve farci misconoscere le intuizioni ben diversamente fondate e realistiche che venivano alla luce sotto quella formulazione ingenua e scientificamente inadeguata. Noi non possiamo fare a meno di riconoscere che la rivoluzione francese è veramente uno dei massimi avvenimenti della storia dell'umanità, perché è il riversarsi nella storia dello spirito moderno che conquista la propria autonomia e l'afferma dinanzi al mondo. Lo spirito moderno, che acquista consapevolezza della propria potenza creatrice, della propria assoluta libertà, del proprio assoluto valore, e si vuole rendere ragione criticamente di tutto e vuole costruire da sé la propria storia, non poteva tardare ad abbattere le vecchie impalcature e ordinare la società secondo i nuovi valori». Proprio per questo, spiegava, «la rivoluzione francese è tutto questo, e negare o irridere è vano. [ . . . ] Noi possiamo riconoscere il grande valore ideale che nella storia moderna ha la rivoluzione francese».

Nello specifico, per Bottai, «il significato storico della rivoluzione francese è proprio la costituzione dello Stato che larghi strati di cittadini sentivano nella propria coscienza. La libertà che i rivoluzionari rivendicavano non voleva essere un mero punto d'arrivo nel quale fermarsi per godere una nullistica facoltà di agire a proprio piacere, ma proprio la conquista della possibilità di darsi una forma, di darsi una legge, di farsi il proprio Stato, di farsi Stato. E il profondo significato della rivoluzione è proprio questo: l'individuo vuole diventare Stato, afferma la propria capacità a costituirsi come Stato».