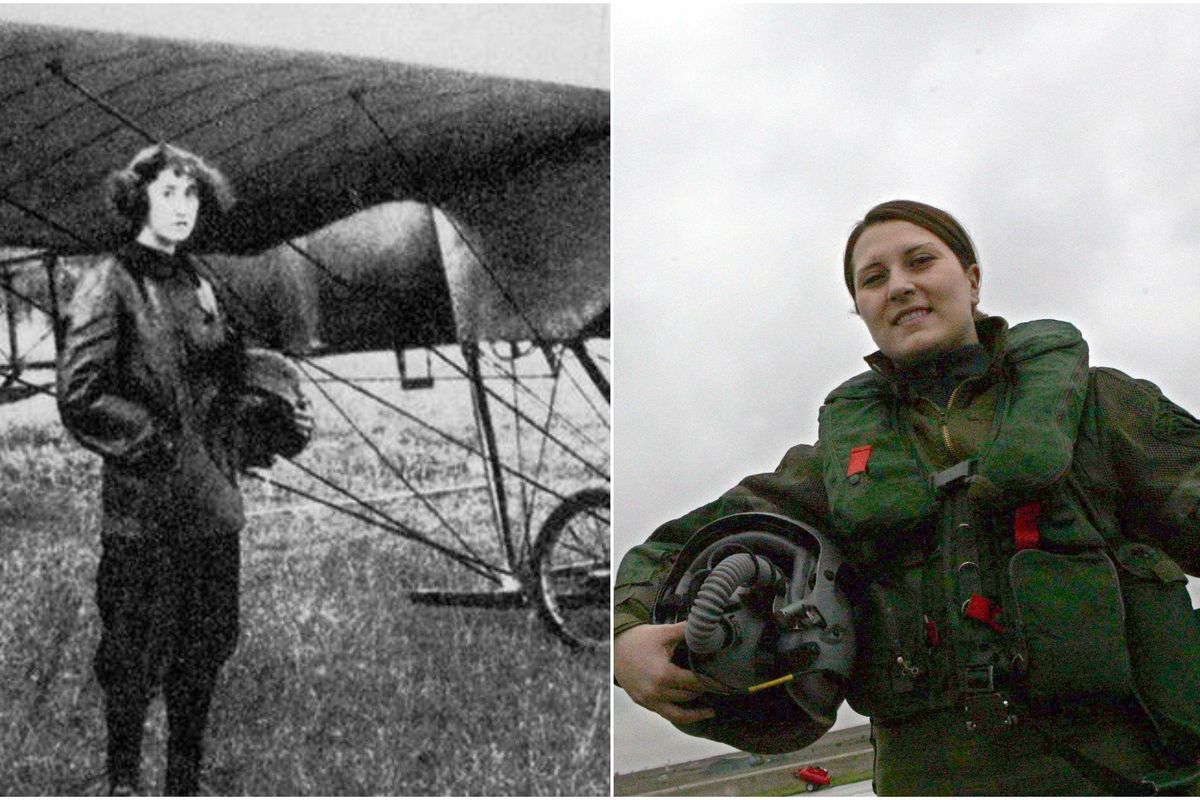

Le italiane furono tra le prime aviatrici al mondo. Quattro storie di quattro «signore dell'aria» che in epoche diverse realizzarono il sogno di pilotare aerei civili e militari.

Soltanto dieci anni dopo il primo volo a motore del «Flyer» dei fratelli Wright, la prima donna italiana otteneva il brevetto di pilota di aeroplani. Un evento anticipatore della caparbietà e della determinazione delle donne nell'inseguire il sogno del volo, in un mondo dominato dalla presenza maschile. Le italiane furono eccellenze in campo aeronautico e tutte con storie molto diverse tra loro, che si svolsero in epoche altrettanto distanti. Quattro storie di quattro «signore italiane dell'aria» che sono state capaci per prime di centrare l'obiettivo e impugnare la cloche di velivoli civili e militari.

Rosina Ferrario, primo brevetto femminile d’Italia

Era il 16 giugno 1908 quando il pioniere francese del volo a motore Léon Delagrange si esibì a Taliedo, periferia Est di Milano. Tra il pubblico un po’estasiato e un po’spaventato c’era una ragazza di vent’anni che non dimenticherà mai quel pomeriggio di tarda primavera. Il volo a motore era nato da pochi anni, ma Rosina Ferrario, nata a Milano il 28 luglio 1888, aveva deciso che un giorno avrebbe spiccato il volo su uno di quelle macchine infernali di legno e tela, senza ombra di dubbio. Anche se i pochissimi aviatori della sua epoca erano tutti maschi. Nata in una famiglia benestante, sin dall’infanzia respirò l’aria del progresso, figlia di genitori aperti alle idee innovative che il positivismo scientifico e industriale aveva portato con sé nella Milano di fine Ottocento. Parlava le lingue, amava le escursioni alpinistiche e guidava l’automobile, mezzo che ben conosceva per la sua professione di segretaria del concessionario Cadillac del capoluogo lombardo. Mancavano solo un paio di ali e un’elica, visto che il coraggio (anche quello altrettanto difficile di abbattere il pregiudizio degli istruttori maschi) non le mancò mai. Il primo passo verso il cielo Rosina lo fece nella periferia opposta al campo di Taliedo, nel quartiere di Baggio, dove a pochi passi di distanza Enrico Forlanini faceva librare nel cielo i suoi famosi dirigibili. Ma la ragazza puntava al futuro, quello del più pesante dell’aria. Quello dei pistoni e delle ali sorrette dai tiranti d’acciaio. A Baggio ebbe i primi rudimenti teorici di pilotaggio, per poi passare al campo di volo di Vizzola Ticino. Nella brughiera nei pressi della Malpensa ebbe come istruttore uno dei primi aviatori italiani, Enrico Cobioni e quindi Achille Landini, il concittadino di Rosina che per primo attraversò il Monte Rosa a bordo di un monoplano Gabardini 80 Cv. Ci volle qualche anno prima che la signorina Ferrario riuscisse ad ottenere il sognato brevetto, un periodo di lungo e faticoso addestramento con voli sempre più lunghi, a quote sempre maggiori. Il gran giorno arrivò finalmente il 3 gennaio 1913 quando ai comandi di un Caproni motorizzato Anzani Rosina Ferrario diventò la prima aviatrice italiana. Brevetto n.203 della Federazione Internazionale dell’Aviazione, con testo in francese (la lingua universale di quei tempi) e italiano. In calce, la firma era quella di Carlo Montù, reduce della guerra di Libia dove gli aeroplani italiani portarono a termine il primo bombardamento aereo della storia.

Rosina Ferrario divenne una star dell’aria e un punto di riferimento per le donne che la guardavano da terra, e dopo il conseguimento del brevetto partecipò ai «circuiti aerei» tanto in voga negli anni Dieci. Volò su Napoli nel maggio del 1913, lasciando sulla folla una pioggia di fiori rossi. Poi su Milano e su Bergamo nel settembre di quell’anno. Onorò Giuseppe Verdi atterrando sui prati di Busseto assieme al suo istruttore Achille Landini. Ma all’apice della notorietà, Rosina deve ancora lottare contro i pregiudizi di molti suoi colleghi uomini, primo tra tutti il capitano Piazza, comandante del Servizio aeronautico italiano in Libia. Alla manifestazione aerea del Lago di Como viene esclusa, ma lei vola lo stesso da Milano al capoluogo lariano. Poco più di un anno dopo, le nubi che si addensavano sulla carriera della milanese volante non furono più quelle dei cieli italiani, ma quelle della guerra. I voli civili furono sospesi e Rosina cercò di giocare l’ultima carta per continuare a volare: l’arruolamento nel corpo militare della Croce Rossa, che le fu negato. Delusa, dopo il conflitto prese marito e scelse una nuova professione. Quella di albergatrice, con la gestione dell’Albergo Italia di piazzale Fiume, oggi piazza della Repubblica. E’ stata l’ottava donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota di aeroplani.

Fiorenza De Bernardi, prima donna italiana comandante di voli di linea

Si potrebbe pensare che Fiorenza De Bernardi, nata a Firenze il 22 maggio del 1928, non avesse altra sorte che quella di pilotare un aereo. Questo perché era figlia del «pilota dei piloti» italiani, il comandante Mario De Bernardi, l’uomo dei record di velocità e collaudatore di tutti gli aerei dell’ Aeronautica italiana prima e dopo la Seconda guerra mondiale compreso il Caproni-Campini, primo aereo a reazione italiano. Tra gli hangar e l’odore pungente della benzina avio, Fiorenza era cresciuta all’ombra di cotanto padre, dal quale ereditò la passione vista dall’altro sesso. Se papà Mario fu il primo a donare a Fiorenza i rudimenti del volo, la futura aviatrice passerà sotto l’ala di Robert Goemans, istruttore d’eccezione e rappresentante della Piper in Europa. La De Bernardi inizia a volare nel 1951, conseguendo il brevetto di primo grado l’anno successivo. Con Goemans partecipò dal 1953 alle esibizioni aeronautiche in giro per il Paese, mentre con suo padre si esercitava sugli aerei da turismo. Proprio con lui ai comandi fu protagonista di un incidente molto particolare. Il 4 giugno 1953 padre e figlia decollarono dall’aeroporto di Roma-Urbe, ma poco dopo, sulla verticale del Gianicolo, il motore del piccolo aereo ebbe una «puntata» come si dice in gergo aeronautico. Grazie al sangue freddo e alla perizia dell’asso Mario, l’aereo compì un atterraggio di fortuna in pieno centro di Roma. Si trattava dell’ampio giardino della villa Abamelek-Lazarev, sede dell’Ambasciata sovietica in Italia. I due furono trovati dai giardinieri sotto l’ala dell’aereo mentre cominciava a scendere la pioggia, incolumi. Il luogo dell’incidente, la sede diplomatica dell’Urss, ancor più simbolica in quanto Mario De Bernardi era all’epoca candidato per l’Msi alle elezioni politiche che si sarebbero svolte proprio tre giorni dopo.

La svolta professionale di Fiorenza De Bernardi avvenne alla metà degli anni Sessanta, quando l’Aeronautica Militare aprì ad Alghero l’accesso a un numero chiuso di civili selezionati. Fiorenza frequentò i corsi di meteorologia (con il famigerato colonnello Edmondo Bernacca) aeronavigazione, radiotrasmissioni nel 1966. L’anno successivo viene contattata dalla compagnia Aeralpi del conte Cesare d'Acquarone. Viene assunta, unica e prima donna italiana comandante di un volo di linea, ai comandi di un bimotore De Havilland Canada «Twin Otter» in servizio tra l’aeroporto di Cortina e gli scali di Venezia, Milano e Bolzano. Nel 1968, dopo la morte violenta del fondatore D’Acquarone, la compagnia chiuse i battenti e Fiorenza passò in forza ( e con un contratto regolare, mai stipulato da Aeralpi per le reticenze ad assumere una pilota donna) alla compagnia Aertirrena con base a Firenze-Peretola, dapprima come pilota di aerotaxi e poi ai comandi di uno Yavkolev Yak-40, jet trimotore di fabbricazione sovietica che imparò a pilotare sulle piste gelate della Russia. In quel periodo, la De Bernardi ebbe anche il tempo di celebrare suo padre Mario, morto d’infarto nel 1959 mentre era alla cloche. Per ricordare il vincitore della coppa Schneider di velocità e l’asso dei cieli che fu il comandante De Bernardi, organizzò un raid aereo celebrativo da Torino a Roma ai comandi di un vecchio biplano inglese del 1927, simile a quelli coevi che suo padre pilotò innumerevoli volte. I voli Aertirrena comprendevano i collegamenti nazionali con Milano, Roma e Bologna ma anche rotte internazionali e voli charter, e in occasione di un volo dimostrativo della compagnia Fiorenza pilotò fino in Australia. Solo un incidente macchiò l’attività di Fiorenza, quello del 29 settembre 1970, quando al termine di un volo di trasferimento l’aereo di cui era co-pilota atterrò di pancia per un guasto al carrello. Nel 1980 la carriera della prima pilota di linea d’Italia fece un ulteriore balzo in avanti, con l’abilitazione presso Alitalia al Douglas Dc-8 da 150 passeggeri, che Fiorenza pilotò per breve tempo sotto la livrea della Aeral, una compagnia charter nata ad Alessandria e guidata da una manager donna, Maria Luisa Bottanelli. La carriera di Fiorenza de Bernardi si interruppe bruscamente negli anni Ottanta a causa di un grave incidente d’auto, che la rese non più idonea alla professione di pilota. Tuttavia l’impegno verso il volo al femminile fu sempre costante attraverso l’attività dell’Associazione Pilote Italiane (API) poi divenuta ADA (Associazione Donne dell’Aria). Ha pilotato per complessivi 35 anni e oggi ha 95 anni.

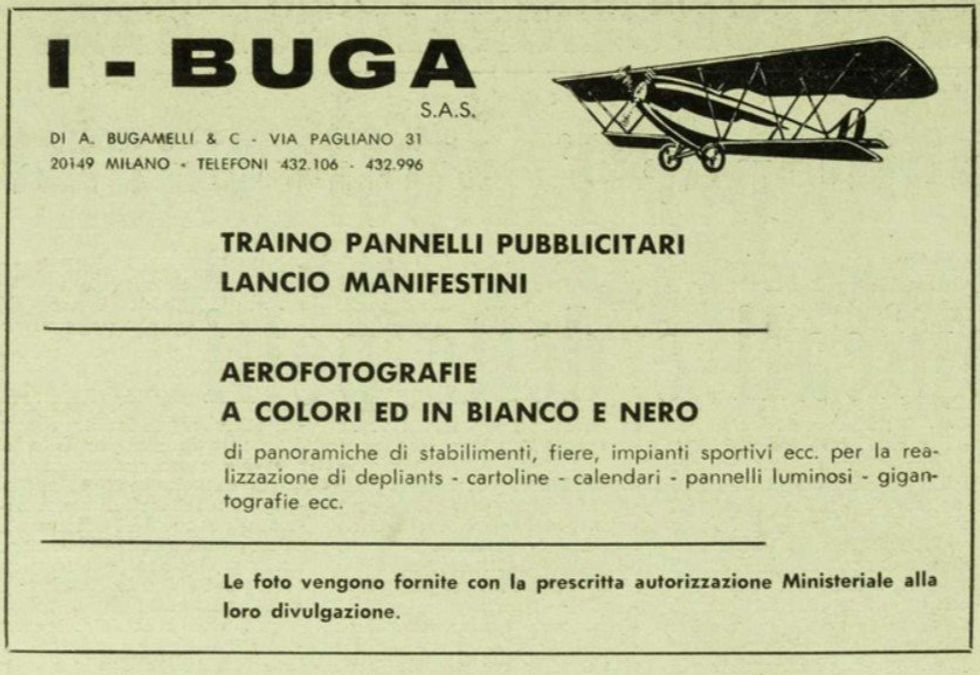

Annalena Bugamelli, la fotografa volante

Molti ancora ricordano i voli in cerchio di piccoli aerei da turismo che trainavano un lungo striscione pubblicitario, come quelli che si potevano ammirare nei giorni di apertura della Fiera Campionaria di Milano. Ai comandi di uno di quei velivoli ci fu anche una donna, nata a Parma nel 1914, l’anno successivo al brevetto di Rosina Ferrario. Da sempre vissuta a Milano, Annalena Bugamelli si innamorò, prima del volo, delle automobili e partecipò a due edizioni della Mille Miglia tra le due guerre. Nel 1948, si dice a seguito di una delusione sentimentale, cominciò a frequentare il mondo dell’aviazione civile per conseguire il brevetto di volo che otterrà molto più tardi, nel 1964. Membro di quella API, l’associazione delle donne pilota fondata da Fiorenza De Bernardi, Annalena vola su uno dei monomotori a elica più diffusi: il Cessna 172H «Skyhawk» con motore Continental da 145 Cv e quattro posti. Quello pilotato dalla Bugamelli, di stanza all’Aero Club Varese sulla pista di Venegono, portava le marche I-BUGA, in onore del suo nomignolo, «la Buga», che le avevano dato gli amici in aeroporto. La pilota milanese fu la prima donna a fare della passione del volo un mestiere che non si limitava al diporto. Nel 1969 fondava la sua agenzia fotografica specializzata in immagini aeree, che battezzò I-BUGA come il suo Cessna. Vicino alla Fiera di Milano, in via Pagliano 31, la sede operativa della società, che negli anni ebbe in flotta un altro Cessna con le marche I-CCBF. Oltre all’aerofotografia per il settore industriale e quello del turismo e delle istituzioni, l’agenzia si occupava di lancio di manifestini e traino di pannelli pubblicitari. Annalena, durante l’attività di aviatrice e fotografa ha realizzato migliaia di immagini a colori e in bianco e nero delle meraviglie turistiche e naturali, ma anche una dettagliata serie di fotografie che immortalano l’industrializzazione italiana ben prima dell’avvento delle mappe digitali dei colossi del web. L’agenzia I-BUGA rimase in attività fino al 1998 e la sua titolare era la donna pilota più anziana d’Italia. Alla sua morte, in virtù di un vitalizio concesso dal Comune di Milano negli ultimi anni di vita, il suo archivio è stato rilevato dalle Civiche Raccolte fotografiche del capoluogo lombardo, e sono visualizzabili anche online a questo link. Annalena Bugamelli si spegne nel 2002 all’età di 88 anni.

Ida Stefania Irmici, prima donna a pilotare un cacciabombardiere italiano

Chissà come sarebbe stata felice Rosina Ferrario nel vedere decollare un caccia supersonico comandato da una giovane donna. Lei aveva cercato in tutti i modi di entrare nel Servizio aeronautico negli anni della Grande Guerra, ma i tempi (inutile ribadirlo) erano tutto fuorché maturi. Anche se il suo esempio, il suo coraggio e la sua determinazione in un mondo di maschi erano stati un punto di riferimento per tutte le altre che la seguirono. Quasi un secolo dopo, il sogno sarebbe diventato realtà.

Ida Stefania Irmici nasce a San Severo (Foggia) il 29 novembre 1979. Come tante bambine della sua età a 10 anni si distingue nella danza classica. Fu il primo viaggio in aereo da sola, legato ad un’esibizione internazionale di ballo in Francia, a far scattare la scintilla del suo amore per il volo. Una passione coltivata nel cassetto per i dieci anni a seguire, ma mai abbandonata. La porta verso la realizzazione del sogno si aprì nel 2000, quando per la prima volta le donne furono ammesse al servizio nelle Forze armate, compresa l’Aeronautica Militare. Ida Stefania non aveva alcun tipo di entratura particolare, nessun militare in famiglia, solo il suo talento e la sua determinazione. Frequenta l’accademia aeronautica a Pozzuoli dove vola sugli addestratori SF-260 quindi a Galatina sugli MB-339 (quelli delle Frecce Tricolori ndr). Al termine degli addestramenti preliminari il sottotenente Irmici viene assegnata ad un gruppo operante su caccia Panavia Tornado, dove supera i corsi pre-operativi. Al 156° Gruppo Caccia di Gioia del Colle prima e quindi al 6°Stormo Caccia di Ghedi. Nel 2006 diventa la prima donna italiana pilota di cacciabombardieri, e i quotidiani nazionali diffondono la notizia sulla prima «Top gun» dell’Aeronautica Militare. Passa in seguito in forza al 32° Stormo di Amendola, vicino a casa. Il simbolo del 28° Gruppo caccia, dove Ida Stefania Irmici opera dal 2010, è la strega Nocciola in volo su una scopa di saggina. Una strega che non fa «tremare», ma vola in alto ed è una donna.