È giunto, per tutti, il tempo delle vacanze estive (evviva). E, insieme con esso, quello di utilizzare lo smartphone non più per lavorare, ma al massimo per socializzare, intendendo, con questo verbo, dal fare uno squillo a parenti e amici al condividere le foto delle ferie in corso sui social network. La qual cosa, però, come vedremo, può comportare problemi al pari dello stressante uso professionale dello smartphone.

Perciò dovremmo riflettere su un'altra associazione possibile tra vacanza e telefono cellulare: la vacanza «dal» cellulare. La vacanza dal cellulare durante la vacanza estiva e sempre. La vacanza dal cellulare si chiama, per essere precisi, digital detox. Disintossicazione digitale: con tutto quello che ci intossica, dall'inquinamento urbano alle nanoplastiche alimentari, il concetto di intossicazione digitale potrebbe parere questione da principesse sul pisello. Un vezzoso e falso problema. Invece, è un allarme più che sensato, che risponde all'inevitabile conseguenza di una digitalizzazione dell'esistenza che da una non preoccupante iniziale occasionalità è via via diventata estremamente invasiva. L'indubbia comodità - che ci compare davanti a metà degli anni Novanta - di telefonare fuori casa si è evoluta in una proiezione futuristica di uno smartphone tanto «intelligente» quanto invadente che ci ruba tempo, privacy, autonomia e serenità.

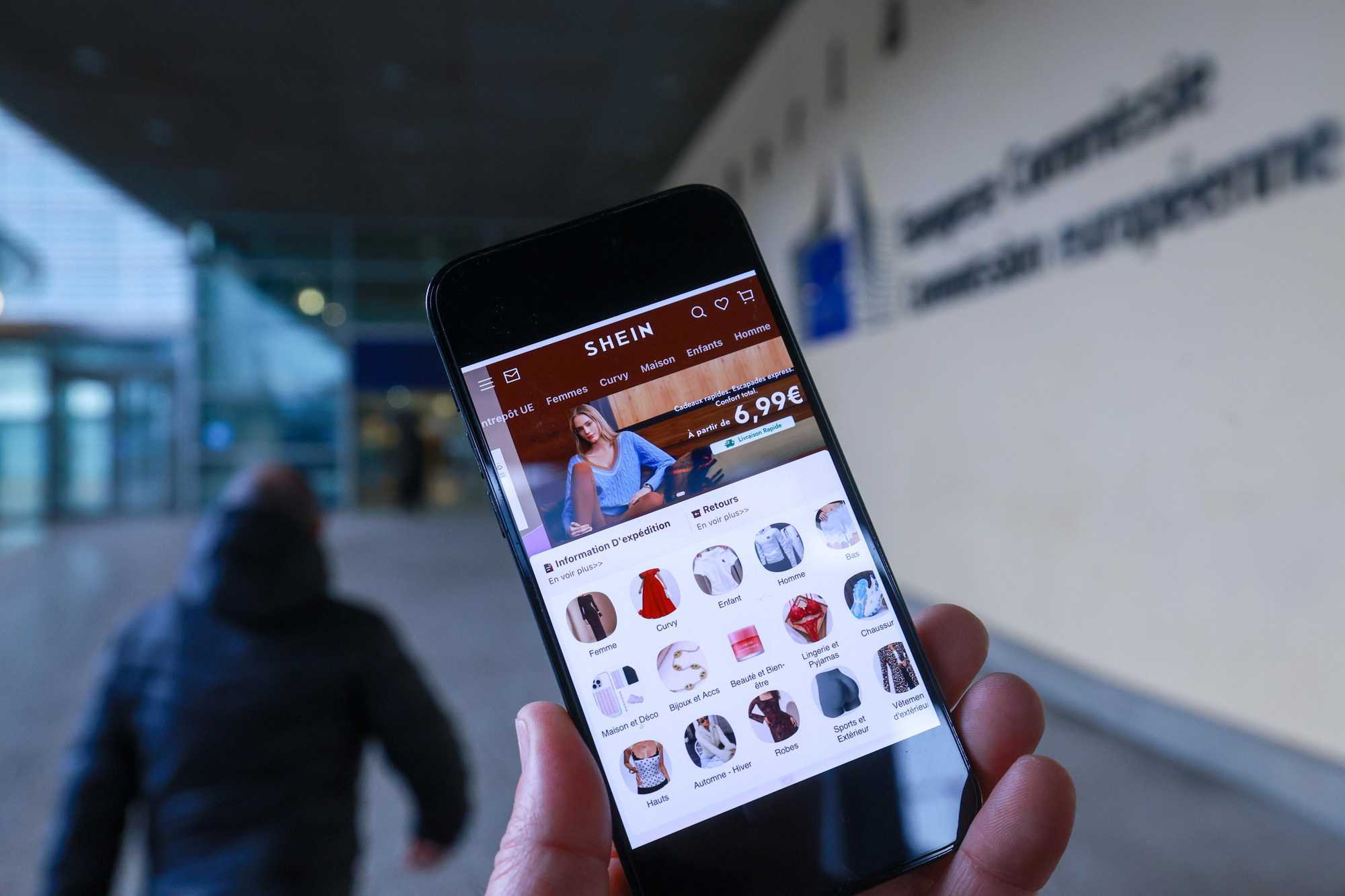

Lo smartphone, oggettino alto come un libro piccolo, largo poco più di un biglietto da visita e con la metà dello spessore di un ripiano di libreria, ha sostituito tutto ciò che segue: telefono, macchina fotografica, computer, cinema (con i film a pagamento), televisione, radio, giornali, libri (con il lettore digitale), riproduttore musicale, bloc notes, calcolatrice, bancomat e carta di credito (non solo tramite l'acquisto effettuato navigando in Internet e riportando il numero di carta di credito, ma anche pagando con sistema contactless nei negozi fisici attraverso app dedicate, trasferendo denaro da uno smartphone all'altro e pagando tramite credito telefonico).

Possono sembrare acquisite comodità e in parte lo sono. Certo che è meglio e più facile portarsi dietro la propria musica in formato mp3 su smartphone anziché tonnellate di compact disc con lettore o la discoteca in vinile con il giradischi… Ma se passiamo giorno e notte ad ascoltare musica dallo smartphone a causa di quella miglioria o facilità, abbiamo un problema. Ogni uso dello smartphone al posto di tutti gli strumenti succitati ci disabitua alla relazione con quegli strumenti, rendendoci interattivi con il solo smartphone e determinando, a ben guardare, un impoverimento delle nostre esperienze, in molti campi, e non, come potrebbe sembrare, un vantaggio. Oltreché un'invasione nel nostro spazio esistenziale e relazionale in senso stretto ed estensivo (la relazione con gli oggetti e con le persone) sempre maggiore.

i conti a mente

Vent'anni fa non andavamo a dormire con accanto pc, macchina fotografica, telefono, lettore di compact disc eccetera: oggi sì. Delle conseguenze che possono occorrere alla salute utilizzando lo smartphone per lavoro parliamo in un box. Occupiamoci, qui, delle altre.

Ricorrendo al telefono per effettuare una moltiplicazione, man mano dimentichiamo cosa vuol dire farla con altri due strumenti: il nostro cervello e la nostra mano che scrive la moltiplicazione su un foglio di carta invece di ticchettare sulla app calcolatrice dello smartphone. Se già con la macchina fotografica digitale al posto di quella meccanica con i rullini abbiamo dimenticato l'emozione e l'attesa di vedere le fotografie soltanto dopo lo sviluppo e non prima dello scatto, ora che abbiamo la fotocamera dello smartphone sempre in tasca, tutti sono diventati «fotografi» e scattare è diventata una compulsione. Prima era passione, arte e sapienza tecnica.

pioggia di notizie

Informandoci sullo smartphone, tramite siti Internet di testate giornalistiche vere che forniscono contenuti gratuiti (diversi da quelli a disposizione acquistando la copia cartacea oppure la copia digitale a pagamento) o, peggio, la pagina Facebook o Twitter della testata in questione, perdiamo il rapporto con l'informazione come è sempre stato per decenni, se non secoli (alzanre i tacchi e andare a comperare un giornale). Perdiamo la linearità e la decisionalità sulla stessa (sfogliando un giornale cartaceo mi trovo di fronte a un'oggettiva categorizzazione degli argomenti in ordine di importanza, dalla politica a finire con lo sport, scorrendo i social e leggendo le notizie che l'algoritmo mi presenta secondo criteri che conosce solo lui, ho una visione assai parziale di quanto è successo nel mondo e, soprattutto, decisa da altri e non da me). E perdiamo, anche, il tempo del «riposo» dall'informazione. Se in passato la cadenza informativa era mattina, pranzo e sera con i telegiornali e, soprattutto, la mattina con i giornali acquistati ogni 24 ore, adesso le notizie vengono pubblicate online 24 ore su 24. E noi le leggiamo 24 ore su 24. Non abbiamo più tempo di meditare sui fatti, siamo continuamente sottoposti a un news bombing sovente superficiale e ancora più spesso vergognosamente fazioso, che ci chiede, oltretutto, di commentare e commentare (non perché interessi la nostra opinione, ma perché ogni commento è un feedback di successo e il feedback di una pagina stabilisce le tariffe pubblicitarie su quella pagina).

Ma c'è qualcosa di ancora più preoccupante: la socializzazione tramite smartphone. I social network e la messaggistica istantanea come Whatsapp hanno profondamente modificato il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. I social network non sono pericolosi di per sé, ma in virtù dell'uso che ne facciamo. E mantenere il controllo sul loro uso è molto difficile, anche perché siamo solitamente inconsapevoli di come il loro uso possa modificarci. Secondo alcuni studi, fatti salvi coloro che li utilizzano per lavoro, l'uso «ricreativo» dei social network può condurre innanzitutto a una dipendenza. Ci si connette sempre più spesso, è la prima cosa che si fa al mattino e l'ultima che si fa alla sera, per osservare gli altri e per manifestare sé stessi. Entrambe sono modalità relazionali ed espressive che non utilizziamo nella vita reale: non andiamo a spiare chicchessia nella sua vita e non ci mostriamo in maniera indiretta e spesso artefatta come facciamo sui social network (la vanità è sempre stata considerata una prerogativa femminile, ma molti uomini pubblicano foto filtrate con miglioramenti estetici sui social network). Nella realtà, semplicemente «siamo».

Oggi, invece, all'essere si è sostituito l'apparire e peggio ancora l'apparire di essere. Con pessimi risultati sull'autostima. Spesso, alla dipendenza dai social sono collegati sintomi depressivi e diminuzione delle abilità sociali. Passare il tempo a guardare post di vite altrui può condurre a confronti che a loro volta portano a sentirsi inferiori, e per di più tutto il tempo che si trascorre a osservare e confrontare è tempo sottratto alla possibilità concreta di migliorare la propria esistenza, a prescindere dal confronto con quella altrui (e, specularmente, non esiste miglior piattaforma per il rispecchiamento narcisistico di quella internettiana). A forza di avere a che fare con un surrogato della realtà, si perde, poi, il senso del limite nella relazione con l'altro nella concretezza della realtà. Un tipico esempio sono le - chiamiamole così, mettendoci noi l'eleganza che purtroppo non hanno - baruffe da social network.

urlatori social

Se un personaggio come chef Rubio si mettesse in mezzo alla strada a gridare le sue parolacce contro Matteo Salvini ci sembrerebbe «slatentizzata» un'aggressività pericolosa e, come minimo, gli consiglieremmo un calmante e una visita specialistica. Ma sui social, la normalità della dialettica con chi la pensa diversamente da sé, per molti progressisti, è quella. È anche questo il motivo della dipendenza che si sviluppa da Internet: poter vivere in una realtà parallela dove tanto di quanto non è permesso nella vita reale (dal vomitare parolacce contro un ministro al ringiovanirsi nelle fotografie) è invece possibile. Il virtuale è - e questo è drammatico - il nuovo reale, perché ci «asseconda» - con conseguenze patologiche - di più, perché possiamo modellarlo come ci pare. E per questo motivo può diventare una droga a tutti gli effetti.

Uno studio dell'Università di Vienna ha osservato cosa accadeva a 152 persone tra 18 e 80 anni private per 7 giorni di Facebook, Whatsapp e altri social media. Ci sono stati risultati indicativi perfino prima dello studio: pensate, delle 1.000 persone contattate, soltanto il 15% ha confermato la partecipazione quando ha saputo che l'astensione doveva durare una settimana. I sintomi registrati nei 152 partecipanti sono stati gli stessi dell'astinenza da droga: aumento del desiderio di utilizzare i social, noia, sensazione di vuoto, cattivo umore, e poi questa specifica reazione all'astinenza da Internet, cioè la paura di perdersi qualcosa o di essere esclusi, anche detta, con acronimo, Fomo. La Fear of missing out è la paura di essere tenuti fuori dai flussi di comunicazione generati dai social network, provoca depressione e soprattutto stress e ansia, in particolar modo nei giovani, nativi digitali che non hanno nemmeno conosciuto il mondo senza social network, figuriamoci senza smartphone e cellulare.

Allo stesso tempo, diversamente che nelle altre paure eccessive, evitare la disconnessione, cioè essere presenti, non dà alcun sollievo, perché, confrontandosi con i coetanei amici, gli adolescenti sviluppano il complesso di inferiorità di non divertirsi e di non essere abbastanza belli, magri, alla moda, ricchi, felici e così via. Lo studio, condotto dall'Australian psychology society, indica anche che il 60% degli adolescenti ha difficoltà a rilassarsi (addirittura a dormire) dopo aver passato molto tempo sui social media: sono esausti per la costante connettività. Si tratta di un dato che fa il paio con un altro dello studio precedente: in alcuni casi, dei 152, l'astensione dalla connessione ha migliorato l'umore. Si chiama in tanti modi: social obsession, Internet addiction, Internet pathological use. È subdola, non ci si accorge di averla perché si pensa che tutta questa connettività 24 ore su 24 sia normale. Si pensa che chiacchierare con Siri, l'assistente personale dello smartphone Apple o chiamare Ok Google sul sistema Android come se fossero persone a noi vicine sia normale. Non pensiamo che, ogni volta che chiediamo a Siri o a Google assistant di metterci la sveglia sul cellulare stiamo evitando di compiere un'azione che potremmo benissimo compiere.

Osservatevi, osservate i vostri comportamenti e, soprattutto se notate una ricorrenza troppo frequente nel controllo del cellulare e dei social network, praticate il digital detox. Potete farlo in tanti modi. Soprattutto se siete in vacanza. Evitate di connettervi per più ore, provate a raggiungere le 24 ore consecutive. Per informarvi, comprate i giornali. Per leggere qualcosa, leggete libri. Giochi su Internet? No, fate le parole crociate con la penna.

Provate a ricordare com'era la vita quando lo smartphone non c'era e a viverla, almeno per parte della giornata, come allora. Non avete per forza bisogno di trovarvi dove lo smartphone non prende, per concedervi una sacrosanta vacanza dal cellulare. Voi potete decidere di disattivare Wifi e traffico dati e alimentare, piuttosto, la vostra libertà dalla connessione: la disconnessione.